粮仓是秦社会经济生活中极其重要的组成部分。《商君书·去强》云:“强国知十三数:竟内仓口之数,壮男壮女之数,老弱之数,官士之数,以言说取食者之数,利民之数,马牛刍藳之数。”粮仓数量居于强国必知的“十三数”之首。某种程度上讲,研究秦的仓制是认识其时社会经济的一个重要窗口。睡虎地秦简公布后,学界即对秦仓廪的层级种类、建筑设置、管理机构、管理制度、储粮分配等问题进行了热烈探讨。近年来,里耶秦简的公布又提供了秦仓政运作的诸多细节,岳麓秦简中也有若干与仓制相关的法律条文,都为进一步研究秦的仓制问题提供了珍贵材料。

睡虎地秦简中有名为“仓”的官署,其主管吏员称“仓啬夫”。里耶秦简中亦见有此等官署,其主官称“仓”或“仓守”最为普遍(如简5-1、8-136+8-144、8-760、8-1031等),亦有称仓啬夫者(简5-1、8-1560)。据王伟先生最新研究,秦简中的守官是指长官在职但因外出、病休等不在署时指派的临时居守者,亦即临时代理。依此,“仓守”当是“仓”之代理。至于“仓”与“仓啬夫”的关系,前者实系后者的省称。里耶简5-1云:“元年七月庚子朔丁未,仓守阳敢言之……敢言之……七月庚子朔癸亥,迁陵守丞固告仓啬夫:以律令从事。”在发给迁陵守丞的上行文书中,仓官的自称是“仓守阳”。而在迁陵守丞的回复文书中,仓官的称呼是“仓啬夫”。显然,此处的“仓守”与“仓啬夫”均指仓守阳一人。

近年来据学界研究,秦代县廷直属机关可大致分为官、曹两大类。诸官为独立性较强的职能性部门,属于县的下属机构;列曹则是独立性低的辅助机构,针对不同类型的事务在县廷分曹办公。由仓啬夫主管的“仓”正是县属诸官机构之一。又秦在非县治所在之乡亦设有粮仓,即所谓“离邑仓”,这在学界已达成共识。那么,仓、乡对离邑仓的管理权限究竟若何?这个问题似有必要进行重新检讨。

关于离邑仓与县仓的关系,睡虎地秦简《效律》简51~53云:

(1)官啬夫赀二甲,令、丞赀一甲;官啬夫赀一甲,令、丞赀一盾。其吏主者坐以赀、谇如官啬夫。其它冗吏、令史掾计者,及都仓、库、田、亭啬夫坐其离官属于乡者,如令、丞。

简(1)规定主管某项事务的官啬夫受到“赀二甲”的处罚,其上级县令、县丞要“赀一甲”,是为连带责任。同理,“其离官属于乡者”因主管某项事务被“赀二甲”,“都仓、库、田、亭啬夫”也要“赀一甲”。依此,离邑仓是都仓设于乡的分支机构。且在行政统属和业务关系上,二者关系十分紧密,与前述官啬夫之于上级令、丞相当。而所谓“都仓啬夫”,实质仍是设于县(都乡)的仓啬夫,则“其离官属于乡者”应当主要是指离邑仓佐。

又睡虎地秦简《仓律》简21~22规定:

(2)入禾仓,万石一积而比黎之为户。县啬夫若丞及仓、乡相杂以印之,而遗仓啬夫及离邑仓佐主稟者各一户以气(饩),自封印,皆辄出,余之索而更为发户。

简(2)涉及县仓、离邑仓的粮仓封缄与稟食发放。对于粮仓封缄,“县啬夫若丞及仓、乡相杂以印之”所言较为笼统。康大鹏先生指出,“估计实际情况当是县啬夫或丞与仓啬夫共同负责都仓,而乡仓则由乡啬夫与乡佐共同负责,因为县令、丞参与各乡仓廪封缄的可能性很小”。我们赞同此说。今试作若干补证。

里耶简9-50有如下一则材料:

(3)卅四年二月丙申朔己亥,贰春乡守平敢言之:廷令平代乡茲守贰春乡,今茲下之廷而不属平以仓粟米。问之,有(又)不告平以其数。即封仓以私印去。茲图片(徭)使未智(知)远近,而仓封以私印,所用备盗贼粮尽在仓中。节(即)盗贼发,吏不敢蜀(独)发仓,毋以智(知)粟米备不备,有恐乏追者粮食……谒遣令史与平杂料之。谒报,署□发。敢言之。

简(3)是贰春乡守平上呈给迁陵县廷的一封文书。大意是县廷让其临时代理茲的贰春乡啬夫职务。但茲并未交付仓的储粮情况,自己询问后又没有告知其数量,即以私印将仓封缄。茲外出服徭役未归,仓仍由其私印封存。而用于追捕盗贼的粮食都在仓中,如果盗贼兴起,“吏”不敢独自打开粮仓,如此储粮是否足够就不得而知。因为担心相关储粮不足,仓守平请求县廷派遣令史与他共同称量。依简文所述,在乡啬夫用私印封缄乡仓且行徭未归的情况下,包括乡守在内的吏员是不能打开粮仓的,而只能请求县廷派人前来共同开仓。所谓“仓啬夫及佐、史,其有免去者,新仓啬夫,新佐、史主廥者,必以廥籍度之,其有所疑,谒县啬夫,县啬夫令人复度及与杂出之”,当与此情形类似。由此可反推之,在正常情况下,乡仓不需县廷而由乡啬夫及其属吏共同封缄。

至于稟食发放,则是县仓由“仓啬夫”主持,乡仓由“离邑仓佐主稟者”负责。以往学界对“离邑仓佐主稟者”并无太大争议,基本都将其理解为离邑仓中主管稟给工作的仓佐。甚至有学者进一步解释说,有可能是数名仓佐共掌一乡之仓,简(2)中“仓佐主稟者”是主管发放粮刍的。但近来有学者认为,以里耶简的记载与简(2)对读,可知具有出稟权的还有乡级官员,故“离邑仓佐主稟者”应该包括“离邑仓佐”与“主稟者”两种人。“离邑仓佐”由仓啬夫派出,是在离邑管理仓的官员,属于乡的级别,而“主稟者”指的是乡的主管人员。如此也可以解释律文为何规定“县啬夫若丞及仓、乡相杂以印之”,即在仓封缄的过程中,乡也要参与其中,原因是乡的主管官员也有出稟权,是离邑仓的管理者之一。我们认为,这种看法还有值得商榷之处。

诚然,里耶简中有大量乡官主持稟食的记录,如简8-1550:“稻三石泰半斗。卅一年七月辛亥朔己卯,启陵乡守带、佐冣、稟人小出稟佐蒲、就七月各廿三日食”;简8-1557:“粟米一石二斗六分升四。卅一年四月戊子,贰春乡守氐夫、佐吾、稟人蓝稟隶妾廉”,足见乡官确有出稟权。但若据此认为简(2)中的“主稟者”为乡的主管官员,则“仓啬夫” “离邑仓佐”均有出稟权。然而同样稽诸里耶简的记载,其中固然有极其普遍的仓啬夫主持稟食的记录(如简8-56、8-211、8-763、8-1551等),无可争辩地说明了仓啬夫是具有出稟权的,但与之形成鲜明对比的是,里耶简从未见有任何离邑仓佐主持稟食的记录。这种情形恐怕不是偶然的,很可能当时离邑仓佐已不具备独立的出稟权了。如此,仅根据里耶简中乡的主管官员有出稟权就判定其为简(2)中的“主稟者”,也就不足凭信了。更不用说,既然“仓啬夫” “离邑仓佐” “主稟者”皆有出稟权,为什么要用“主稟者”这个可以包含前二者的概念去指代乡的主管官员,而不直接称“乡啬夫”呢?

我们认为,以往学界对“离邑仓佐主稟者”的理解仍是恰当的。里耶简中乡仓之所以由乡啬夫而非仓佐主持稟食,当是由于秦统一前后稟食制度发生了某些变化。对读睡虎地简中的稟食律文与里耶简中的相关操作记录,可知这种变化是多方面的。如在出粮方式上,秦统一前按月发放固定数量的口粮;秦统一后虽总体上仍按月稟粮,但已将大、小月的因素考虑在内,实质上是按实际天数稟给。再如在口粮标准上,秦统一前隶妾、小城旦等徒隶的单日口粮为5升;秦统一后减少至25/6升。从这种层面上讲,秦统一后乡仓的出稟权发生一定程度的转移,也是完全可能的。

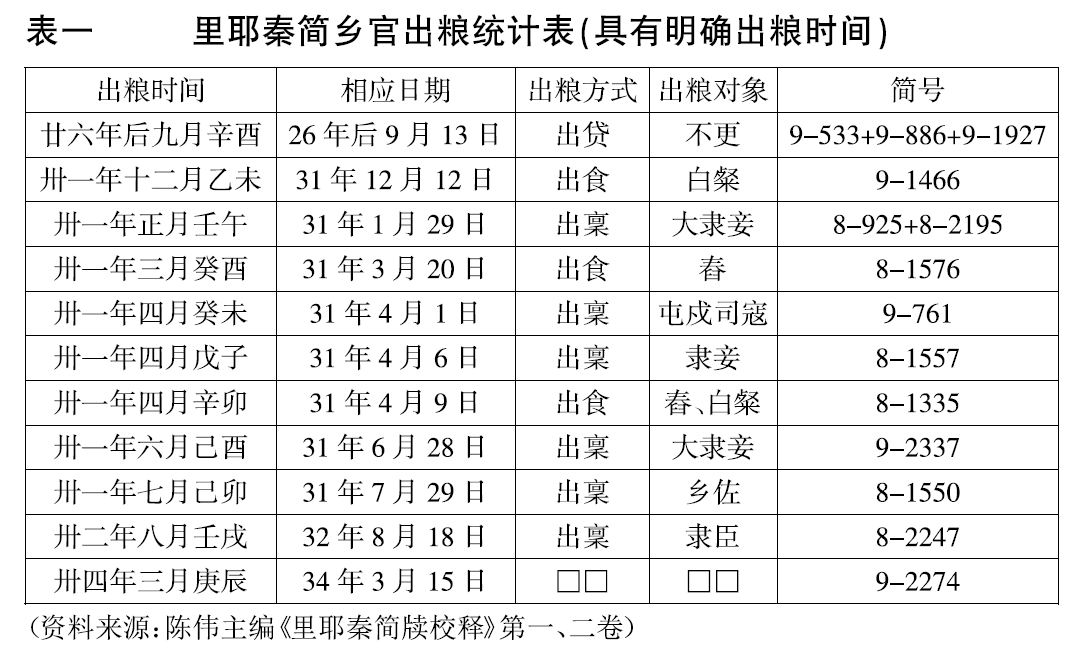

由简(2)可知,秦统一前乡仓设有专门负责稟食工作的离邑仓佐,他们在行政统属上是仓啬夫的离官,而乡啬夫似仅参与乡仓的封缄。揆诸情理,乡啬夫作为一乡之长,综管全乡事务,因而对其辖区之仓亦有一定的封缄管理权,但这并不意味着同时拥有出稟权。而由里耶简所载可知,秦统一后乡仓的稟食工作亦由乡啬夫主持。根据里耶简中具有明确纪年的乡官出粮记录,相关情况可制表如下。

由表一可知,现有里耶简资料中,乡官主持出粮最早可追溯到秦始皇二十六年(前221年)后九月,亦即秦初定天下之年的岁末(秦以十月为岁首)。里耶简中有三种常见的出粮方式——“出稟” “出食”与“出贷”,稟食的出粮方式主要包括前二者。简9-533+9-886+9-1927云:“廿六年后九月辛酉,启陵乡守枯、佐□、稟人矰出麦四斗以贷贫毋穜(种)者贞阳不更佗。”简文所载的启陵乡守出贷贫民种粮,应当还不属于严格意义上的稟食。然而,其所体现出的启陵乡啬夫对乡仓的出粮权限又是显而易见的。彼时乡啬夫对离邑仓的稟食权限,应当亦可作如是观。且表一显示,此后各年份中,无论口粮稟给,抑或粮食借贷,乡啬夫都完全履行了出粮职责。由此可见,最迟至秦始皇二十六年,乡啬夫已经取代仓啬夫成为离邑仓的稟食主导者。

以此看来,乡啬夫对乡仓的管理权限是有所扩大的。这种情形还可从里耶简中的其他相关记载窥知一二。简8-1525云:

(4)卅四年七月甲子朔癸酉,启陵乡守意敢言之:廷下仓守庆书言令佐赣载粟启陵乡。今已载粟六十二石,为付券一上。谒令仓守。敢言之。·七月甲子朔乙亥,迁陵守丞巸告仓主:下券,以律令从事。

简(4)迁陵县廷给启陵乡守意下发文书,告知仓守庆让佐赣到启陵乡调运粟粮。启陵乡守回复迁陵守丞说,佐赣已经从自己那里调运了62石粟粮,并“为付券一上。谒令仓守”。据学界研究,此处“付券”是由启陵乡守、仓佐之间在授受粟米时制作的券,应有表示“六十二石”刻齿的简牍。由仓佐到调运粟米现场的启陵乡直接运输到仓,“付券”首先送交县廷,再转送到仓。值得注意的是,佐赣是仓守庆派出办事的,因此所谓“由启陵乡守、仓佐之间在授受粟米时制作的券”,实则就是启陵乡、县仓在付受粟米时制作的券。即在调运粟米等仓储业务上,仓啬夫需通过县廷同综管乡仓事务的乡啬夫往来,而不是直接与其离官——离邑仓佐接洽。上揭简(3)亦表明,在乡仓相关事务的管理上,也是乡的主管吏员与县廷直接往来,并不见仓啬夫参与其中。又里耶简9-38云:

(5)卅一年四月癸未朔丁未,启陵乡守逐作徒薄(簿)。受仓大隶妾三人。其一人稟人。一人行书。一![]()

启陵乡从仓接受了三名大隶妾。在乡守逐对她们所作的劳作安排中,其中一名就是充作“稟人”。毫无疑问,这就是上揭简8-1550、8-1557中与乡官一起参与稟食之“稟人”的重要来源。揆诸情理,仓既是隶妾等徒隶的管理机构,乡仓又是其离官,似应由仓直接派遣隶妾至乡仓充当稟人,但实际情况却与此大相径庭。由此亦可想见,秦统一后乡啬夫对乡仓的管理权限,的确是不宜低估的。

秦代乡啬夫的此种离邑仓管理权限变化,应与其自身机构职能特性紧密相关。简牍资料显示,秦县行政中,乡里行政尤其发挥了重要且基础的作用。里耶简8-488云:“户曹计录:乡户计,![]() (徭)计,器计,租质计,田提封计,

(徭)计,器计,租质计,田提封计,![]() 计,鞫计。·凡七计。”乡官制作的七项年度统计文书,分别为户口统计、徭役征发、器物核计、租税征收、田亩计量、图片物收获、诉讼听审,可谓体现了乡机构的基本职责。但稽诸里耶简“作徒簿”等材料,乡机构还役使徒隶进行各种劳作,诸如担任稟人、传递文书、捕鸟、修治传舍、制作瓦器、负土、为制器取草、给徒隶做饭,等等。可见,秦代乡机构除履行其作为基层行政机构的重要职责外,还经营管理着诸多业务。张金光先生即指出,秦的乡官制度承前启后,并且具有开创性,其组织系统严密,权力与地位隆重,不同于后世。秦设立乡官,重视乡治,所取得的统治效果十分突出。

计,鞫计。·凡七计。”乡官制作的七项年度统计文书,分别为户口统计、徭役征发、器物核计、租税征收、田亩计量、图片物收获、诉讼听审,可谓体现了乡机构的基本职责。但稽诸里耶简“作徒簿”等材料,乡机构还役使徒隶进行各种劳作,诸如担任稟人、传递文书、捕鸟、修治传舍、制作瓦器、负土、为制器取草、给徒隶做饭,等等。可见,秦代乡机构除履行其作为基层行政机构的重要职责外,还经营管理着诸多业务。张金光先生即指出,秦的乡官制度承前启后,并且具有开创性,其组织系统严密,权力与地位隆重,不同于后世。秦设立乡官,重视乡治,所取得的统治效果十分突出。

在此背景下,乡啬夫取代仓啬夫成为离邑仓的稟食主导者,也具有重要意义。上揭表一显示,秦代乡官的稟给对象有乡佐、司寇、隶臣、隶妾、白粲、舂等。这与简9-450“(启陵乡守)尚部启陵乡官及邑中,乡行官事,稟吏卒、徒隶及日食者” 所述的稟给对象,是完全一致的。尤为值得注意的是,乡官稟给徒隶等群体所体现的,正是其役使此类劳动力进行的诸种劳作。里耶简8-1566云:

(6)卅年六月丁亥朔甲辰,田官守敬敢言之:疏书日食牍北(背)上。敢言之。城旦、鬼薪十八人。小城旦十人。舂廿二人。小舂三人。隶妾居赀三人。

简(6)所载是田官为其役使的徒隶稟给当日口粮,并将其制成簿籍上报迁陵县廷。揆诸情理,离邑仓设在本乡境内,乡啬夫也正好拥有该仓的粮食出稟权,故乡机构为有关人员稟食,亦仅需致书迁陵县廷,获得后者的批准即可。反之,若离邑仓的出稟主导权仍掌握在仓啬夫之手,那么按照秦简所反映的运作惯例,乡官欲为其役使的徒隶等群体稟食,则首先需上报迁陵县廷,县廷再下书给仓啬夫,仓啬夫再指示离邑仓佐办理。如此,不仅对行政资源造成了极大浪费,也会严重影响行政效率,故而总体上看,乡啬夫取代仓啬夫成为离邑仓的稟食主导者,应是在乡官事务日渐繁剧的背景下逐渐形成的。此种主导权的转变,对节约行政资源与提高行政效率都具有重要意义。

综上可见,里耶秦简作为秦代洞庭郡迁陵县的档案文书,透射出了许多鲜活、细腻的历史场景,极利于解读睡虎地秦简静态的法律文本。学界亦多将二者对读,很多问题也因此得到了较为圆满的解答。但睡虎地秦简是秦统一前的法律条文,里耶秦简则主要是秦统一后的行政档案,后者对前者制度上的继承性固然是主要的,但也不能完全排除变革性的一面。以对睡虎地秦简“离邑仓佐主稟者”的理解为例,如果过分强调其与里耶简中乡级官员主持稟食的简文对读,进而认为“离邑仓佐主稟者”包括“离邑仓佐” “主稟者”两种人,则很可能陷入顾此失彼的境地。究其缘由,应还是秦统一前后稟食制度发生了某些变化。现有里耶简资料显示,最迟至秦始皇二十六年,乡啬夫已取代仓啬夫成为离邑仓的稟食主导者。这种转变应是在乡官事务日渐繁剧的背景下逐渐形成的,对节约行政资源、提高行政效率都有重要意义。

(作者单位:扬州大学社会发展学院)