2020年5月,南京市考古研究院在南京市北郊幕府山南麓发掘了东吴大将丁奉墓(NGWM3,以下简称M3)。M3为竖穴土圹前后室带左侧室砖墓,砖室皆为四边券进式穹隆顶,有二次合葬的痕迹。M3被盗扰,出土遗物散乱,包括釉陶器、青瓷器、金银器、铜器、铜钱、铁器、地券砖、漆器等多种类型。M3共出买地券5方,纪年为太元元年(公元251年)和建衡三年(公元271年)。从地券分析,太元元年,丁奉夫人卒,营墓入葬。建衡三年,丁奉卒,合葬,由此可认定M3为东吴大将丁奉及其夫人的合葬墓。墓中出土一组釉陶骑马俑共16件,其中1件(M3:78)稍大,其余的15件略小,皆残破,凌乱堆叠于前室靠近甬道处(图一),修复后可窥其部分原貌(图二)。

这组陶马皆为模制,以短粗刻划线条表现马背上的鬃毛,且贴塑马具。靠近马鼻的部位有节约,其前后各有一尖角。马鞍由前部的一条横向胸带和后部一横两纵或一横四纵的鞧带固定在马背上。马鞍有前后鞍桥,鞍桥都较高且垂直于马鞍。马鞍带具上满饰圆形泡饰,有的饰有结状飘带。部分陶马有障泥,M3:88一侧的障泥上有一三角形马镫(图二,10)。M3:78的马具尤为精美,两眼下另有颊带,与马嘴中的衔共同构成络头;胸带之下、颊带两侧与纵向鞧带两侧皆有流苏状饰品。马背上的骑乘之人面容都较为相似,眼大且凸出,嘴巴较大且周围有一圈明显的络腮胡须,应是胡人形象。胡人或戴尖顶帽,或戴冠。M3:78的帽外还扎有麻花状巾子,在脑后系结。大部分胡人所穿衣裳难以辨别,仅可见其下身着双腿分开之“袴”,在脚踝处收口,露足,唯M3:78的人物服饰刻划较为精细,其上身穿交领窄袖衣,腰间系有带銙。胡人俑的上半身残损严重,多断一臂或双臂皆断,但仍有数件较为完整,手中所执之物也得以保存了下来。这些物品有两大类:一类是乐器,包括排箫、鼓等;另一类则应是旌旗,被胡人俑斜扛在肩上,上端已佚,部分下端尖锐。

从以上特征可初步判定这是一组鼓吹仪仗俑。除此之外,这组釉陶骑马俑还蕴含了丰富的文化信息。本文将从马具、胡人形象与胡人所持器物三个方面对之进行研究。

一、釉陶俑上贴塑的马具

马具的发展一直是学术研究的热点,尤其是公元4世纪前后,被认为是马具发展变化的关键时期。关于国内发现的早期马具的图像与实物,学者们已做了很好的梳理。就马镫而言,此前中国发现最早的单边马镫形象是长沙西晋永宁二年墓所出陶骑俑上的装备,双镫则见于南京象山7号墓所出陶俑上。马镫实物的发现则要更晚一些,最早的代表性资料是在辽宁北票、朝阳出土的一批带有三燕及鲜卑文化特征、形态和制造技术均相近的双边扁圆形长柄镫。就马鞍而言,杨泓曾经指出:“从战国末年开始了从没有马鞍到使用马鞍的过渡阶段。秦俑坑骑兵俑和咸阳杨家湾西汉早期骑俑所使用的马鞍,没有前、后鞍桥,严格说来仅能算是一种鞍垫。西汉末年,带有鞍桥的马鞍开始出现,到了晋代,具有高鞍桥的马鞍已经广泛流行了”。这一论述十分精当,马鞍的发展从鞍垫到带有鞍桥的马鞍再到高桥鞍,这一脉络是较为清晰的。中国此前发现最早的高桥鞍是长沙西晋永宁二年墓所出陶马上的鞍,前、后鞍桥都较高且直立,鞍桥边缘均满饰圆泡饰。稍晚的马鞍并没有发生太大改变,如安阳孝民屯晋墓、朝阳袁台子晋墓、南京象山7号墓出土的马鞍形象都是两高桥垂直立于鞍板前后,形状上宽下窄,前后鞍桥等大或前鞍桥略小。大约到了北魏晚期,高桥鞍的形制又发生了新的变化,在此不加赘述。随着马鞍的发展,用以固定马鞍的装备——各种束带也经历了从单根到网状的发展过程,此前最早的网状束带形象亦出现在长沙西晋永宁二年墓所出的陶马上,最早的网状鞧带实物则出土于安阳孝民屯154号墓中。

若把丁奉墓所出的这组釉陶骑马俑放到马具发展的时间序列中去考查,它就显得格外重要了。丁奉墓有明显的二次合葬痕迹,共出土5方买地券,其中3方载丁奉卒年为建衡三年,另2方载丁奉夫人卒年为太元元年。由于墓葬受到盗扰,这组釉陶俑在墓葬中的原始位置不明,但它们应是属于丁奉的随葬品。以公元271年(即建衡三年)来考量,这组骑马俑上贴塑的马具应当是国内目前发现的最早的高桥鞍、单边马镫及网状鞧带形象,比长沙西晋永宁二年墓所出陶俑早了31年。

笔者对这组釉陶俑贴塑马具的情况作了统计(表一)。M3:88上贴塑的单只马镫呈三角形,不见镫革,贴塑在马鞍左下侧残存的障泥上(见图二,10)。骑俑坐在马鞍上,左足缺失,镫内也没有残留的足部,故难以判断骑俑的足是否踏在镫里。但这件俑只在左侧系一小镫,右侧不见装镫,且骑俑右足足尖向下倾斜,足尖低于足跟,显是足部自然放松而非踩镫的状态(图二,11)。若要表现骑乘者骑行过程中的踩镫动作,即使不塑造马镫,骑俑也应当足尖向前,足面与地面平行,以模仿这种姿态。由以上现象推测,这种单边镫是供上马时踏足的,骑上马后脚即脱出,不再踏镫了,并不具备上马后稳定身体的功能。关于这种单边镫的辅助上马作用,从文献中亦可得到侧面佐证。《三国志·吕岱传》中记载,赤乌二年(公元239年),奋武将军张承致信吕岱:“……又知上马辄自超乘,不由跨蹑,如此足下过廉颇也……”。张承恭维其上马动作利索,不用借助“跨蹑”这种辅助上马的借力工具,当时还未有“马镫”之名,此处的“跨蹑”很可能就是这种原始的三角形小镫在当时的名称。此外,在这组俑中,骑俑足尖向下倾斜是一种普遍的姿势;而且,一组16件俑中仅1件有马镫,即使是考虑到釉陶质地脆弱可能会缺失部分马镫,其存在的比例也是很低的。由此推测在当时,这种单边镫可能并不十分普及。

陶俑上的马鞍也都属高桥鞍的范畴,马鞍的前、后鞍桥都垂直于鞍板且较高,与骑乘者的前后腰之间几乎没有缝隙,将之紧紧卡住以达到固定身体的目的。马鞍被胸前一横、尻后绕尾的一横两纵或一横四纵的网状鞧带固定在马背上,这种结构较为完备的鞧带更有利于鞍具的固定。此外,这组俑的全部鞧带和部分鞍桥上满饰着圆泡饰。这些泡饰大多起装饰的作用,少数特殊位置上的则可能有实用功能:鞍桥边缘的泡饰或有连接鞍桥与鞍板的作用;鞧带连接点处的泡饰或有固定鞧带的作用;有的鞧带连接点处有结状飘带,此处的泡饰应当有固定马具饰品的作用。这种结状飘带也从未在之前的考古资料中出现过,为此时期的马具饰品种类提供了新材料。陶马头的马鼻上与两马耳之间各有一尖角,两角之间还有一节约。两尖角皆处在代表鞧带的刻划纹之上,可能是用鞧带固定的、有某种象征意义的装饰性马具。节约多出现在马头的位置,络头上的鞧带通过节约互相交叉连接为一体,弦纹应当就是在表现鞧带从中穿过的状态。

这组釉陶骑马俑上贴塑的马具应当是目前国内发现的最早的高桥鞍、单边镫及网状鞧带形象,把它们出现的时代从西晋提前到了东吴。以现有的资料来看,中国南方在东吴、西晋时期出现了单马镫形象,在东晋时期出现了双马镫形象,它们均早于北方三燕及鲜卑文化特征的双镫实物,且就马镫的形制而言,两者相距甚远,恐非同一谱系。李云河曾指出:“曾被视为马镫源头的斯基泰‘皮脚扣’和印度‘趾镫’很可能并未存在过;云南地区在西汉中期左右曾经出现过单侧装配的趾镫,能够起到一定的辅助平衡的作用,但在功能和使用方法上的局限性较强,与魏晋时期出现并发展成熟的马镫之间或无关联”。受限于目前的考古材料,尚难对马镫的起源地做更深入的讨论,但这些都说明了马镫的起源地可能并非只有一处,或许是出于对马上骑行的不同需求,我国南北方马镫的起源和技术呈双线发展:南方马镫的出现以上马时借力为主要目的,故为单边三角形小镫;北方马镫的出现则以骑行时稳定身体为主要目的,故为双边扁圆形长柄镫。此外,马具的发展从来不是单独进行的,鞍具的出现催生了用来固定的束带,而束带的出现使得各种饰品有了悬挂之处。为了固定身体,马鞍的前后出现鞍桥,而鞍桥增加了上马的难度,催生了辅助上马的工具,出现了三角形小镫。正是由于马具各组成部分之间的发明改进,互相配合,才能有机组合成完整的一套,满足骑乘者的各种需求。

二、胡俑的特征与身份蠡测

这组俑的骑乘者面貌呈现出胡人特点,一定程度上保留了汉代胡人俑“深目”“多须”的体貌特征。制作工匠先用线条刻划出胡人占据了很大脸部面积的杏核形眼眶,再用深挖的手法表现出其内陷的眼窝,最后用贴塑的方式显出其瞳仁凸出的特点。“多须”的须发包括胡须、眉毛和头发,皆用密集的短粗线条表示,尤以络腮胡须为甚,直连耳际,表其浓密。与胡须相比,胡人俑头发的特征则没有这么明显,因为它们都戴有冠帽。此外,这组俑“高鼻”的特征也并不十分明显,虽然鼻子轮廓分明,但其高度并不十分突出,鼻梁长度较为正常,从侧面观察也没有高高凸起的鼻尖或鹰钩鼻的特征。

这组俑的服饰很有特色(表二),M3:78的衣饰塑造较为精细,上身穿交领窄袖衣;背后有似人形的衣纹,面部五官俱全,外有形似背光的同心圆,身材较为矮胖,两臂作上举状,两腿弯曲分开站立(见图二,9),有对“乌获”借鉴和模仿的因素,应当是某种“畏兽”。乌获为战国时秦之力士,后成为力士的泛称,其形象各异,但双臂用力向上举起的姿态大都相同,继承了汉代类人神兽的造型风格,是力量和守护的象征,与此衣纹十分类似,故笔者作此猜测。这件俑的腰间还塑有一套计7件带銙,带銙呈圆角方形,附着在革带上,底部悬挂圆角饰牌,带銙与饰牌上皆有纹饰,但已难以辨认。俑下身着袴,裤腿上有竖条纹及波浪纹,裤脚在脚踝处收口,露足。除M3:78外,其余人俑都较为粗糙,难以分辨其上身所着衣物,只能据其分腿骑马的动作及裤腿在脚踝处收紧露足的状态判断其下身也着收口裤。

胡人俑所戴冠帽分为尖顶帽与冠两类。戴尖顶帽者有2件,帽在顶部收平之后又凸起一尖,前颜题处为巾子,在脑后系结,后耳相合略高。冠分为两种,一种是类似平上帻与弁组合而成的“武冠”或“武弁大冠”,只是没有搭耳,下颌也无系带;另一种后部增高,更接近平巾帻,中间还横贯一短笄。值得注意的是,在这组俑中,尖顶帽与不插的冠前侧均有一圆形饼状饰品。与其认为这些圆饼状饰品为帽饰,不如推测它们是六朝时期胡人俑“白毫相”的一种错位现象。白毫相是佛陀“三十二相”之一,在“三十二相”中排名第四,称“眉间毫相,白如珂雪”。六朝胡人俑的额正中塑出一圆点的形象,已经被学界普遍认可为“白毫相”。阮荣春曾明确了白毫相俑的佛教性质,指出“俑额上表现白毫相,这只能表明对佛教的一知半解,但同时也表明,佛教或已经在这些平民百姓中开始流行。可以说,这些人是佛教最早的崇信者,或属《三国志·吴志·刘繇传》中记载的那些‘好佛者及听受道者’”。可以观察到,这些胡人俑的帽檐下端十分靠近眉毛,中间已没有空间留给工匠贴塑圆点,为了体现胡人的宗教信仰,亦或只是为了凸显人俑的胡人属性,对于“白毫相”含义一知半解的工匠完全可能把圆点的位置由额头正中挪至临近帽檐的上方,形成了胡人冠帽上圆点如此集中的现象。

韦正将六朝墓葬中出现的胡人形象称为“杂胡”,这一论述也同样能够概括丁奉墓所出胡人俑的特色。前文已经提到,胡人俑高鼻的特点并不突出,唯“以大喻深”的双目和浓密连耳的络腮胡须说明了其身份,这可能就是胡汉通婚后造成“胡状”特征退化的直接表现。除了体貌特征外,胡人俑的服饰与冠帽亦有“杂胡”特征,除胡人代表性的尖顶帽之外,有的着交领衣,有的戴着汉式冠帽。现有的考古材料表明,胡俑和白毫相俑之间存在着一定程度上的重叠关系,但部分白毫相俑却戴着汉人的冠帽,这种看似矛盾的情形,若从“杂胡”的角度理解,再配合冠帽上“白毫相”的错位现象,或许就能够解释。

此外,胡人的身份也值得探讨。这组胡人俑手执乐器仪仗,他们的身份是军士还是胡奴,或许以下两则文献的对比和出土的东吴时期胡俑资料可以帮助释疑。《三国志·士燮传》载:“燮兄弟并为列郡,雄长一州,偏在万里,威尊无上。出入鸣锺磬,备具威仪,笳箫鼓吹,车骑满道,胡人夹毂焚烧香者常有数十”。此记载中胡人出现在士燮出行的鼓吹仪仗队伍中,围绕着车轮,随从焚香,以此看来,他们当是胡奴。但考虑这个问题需要更具体的情境。《三国志·高柔传》载:“鼓吹宋金等在合肥亡逃。旧法,军征士亡,竟其妻子。太祖患犹不息,更重其刑。金有母妻及二弟皆给官,主者奏尽杀之。柔启曰:‘士卒亡军,诚在可疾,然窃闻其中时有悔者。愚谓乃宜贷其妻子,一可使贼中不信,二可使诱其还心。正如前科,固已绝其意望,而猥复重之,柔恐自今在军之士,见一人亡逃,诛将及己,亦且相随而走,不可复得杀也。此重刑非所以止亡,乃所以益走耳。’太祖曰:‘善。’即止不杀金母、弟,蒙活者甚众”。宋金等是鼓吹仪仗中的职业乐手。他们处于军队之中,故其逃亡要按当时士卒逃亡的军法连坐处罚,由其刑罚便可见其身份地位与军队中的士卒是等同的。文献中虽未交代宋金等是汉人还是胡人,但在“杂胡”的背景下,族属不是最重要的,在群体中担任的职务才是判断其身份的关键因素。丁奉墓所出的这组胡人俑在军队仪仗中手执旌旗与乐器骑马行进,而非侍奉随行,显然更接近第二则文献的状况。

此外,从胡俑的图像学研究角度来看,胡人在东吴时期的地位都较低。有劳作俑,如鄂城六朝墓中所出胡人俑“头戴尖形小帽,浓眉,尖鼻,满面髭须,身着紧领窄袖袍,双手执耜拱立”,以及武汉黄陂滠口东吴墓出土的头戴尖帽的舂米劳作俑。有奏乐俑,如武汉黄陂蔡塘角东吴墓所出的一套胡人青瓷乐俑,“青瓷乐俑分为三组,每一底板上两人……”。有站立作侍奉状的侍者俑,如南京江宁上坊孙吴墓出土的青瓷俑中有1件胡人俑,“头戴尖顶帽……右腿前迈,左腿稍后,底座残缺。青釉泛黄,局部脱釉”。有胡兵俑,如萧山城南联华村出土的1件胡人俑,“头扎高巾,尖顶,后部翻盖,巾沿内卷,后有系扎之飘带……右手执剑,左手执盾”。还有将胡人作为镇墓兽者,如马鞍山佳山乡东吴墓出土的1件面部具有胡人状外貌的青瓷镇墓兽。

由此可见,六朝胡俑的身份整体都不高,从事的多是较为低贱的劳动。故即便丁奉墓出土的这组胡俑的身份是军卒,也是专门从事鼓吹仪仗的职业奏乐者,是在军队中地位较低的军卒。

三、胡俑手执物与鼓吹仪仗

这组俑共16件,其中5件缺失了手执之物,其余的11件中,有5件手执不同的乐器,分别是鞀、颦鼓、形似梆子的打击乐器和2件排箫;另6件将长杆斜扛在肩上,部分下端尖锐。5件缺失了手执物的俑中,有3件可以通过其手势与面部动作做出合理推断。M3:81双臂皆残断,但肩上残留的一块,应当是扛着长杆。M3:79双臂拢于嘴前,嘴巴呈“O”形,应当是在吹奏乐器;M3:77一臂残断,另一手拢于嘴前,也应当是在吹奏乐器(表三)。这组俑的手执之物仅有乐器与长杆这两类。完整的5件乐器与推测的2件乐器均为易于携带的打击或吹奏乐器。长杆虽有残缺,不见上端,但可以根据其扛在肩上的姿势大致判断为旌旗。

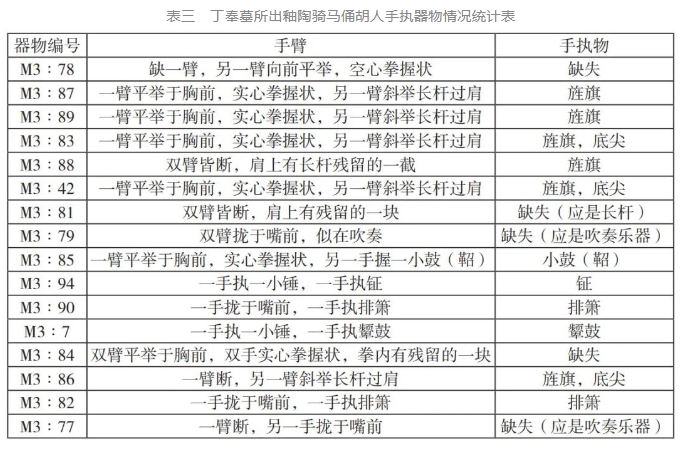

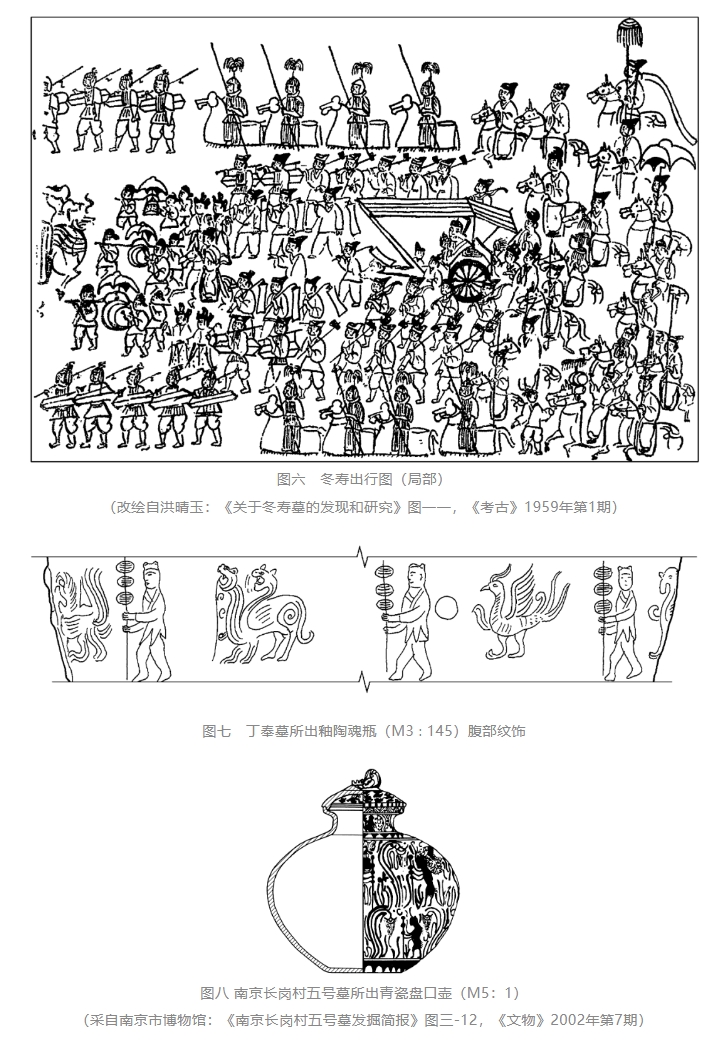

旌旗只是一类统称,据孙机先生研究,旌旗包含旗、旌、旟、幢、麾、节、幡等,旗是旗帜的统称,旌是长条形的旗,旟为画着鸟隼的军旗,幢形如车盖,麾是将帅所持的小型幢,节与麾形相似但有上下三重(图三)。云南昭通霍承嗣墓的壁画上就有旌、节与幡的图象(图四)。但这组俑所持旌旗的上端全部缺失,难以对其进行准确命名,只能统称其为旌旗。此外,部分旌旗的下端尖锐,这种造型应当是为了方便固定,换言之,骑行时,旌旗是扛在肩上的,静止时,旌旗是插入地面的。这和考古图像中的情况又有所不同。在画像石(见图三)、画像砖(图五)、墓室壁画(图六)、魂瓶(图七)与盘口壶(图八)的堆塑上的幢与麾柄较短,是竖直握在手里的,节与幡柄较长,为斜扛在肩上,旌则是挂在长鸣上,却未见到过旌旗立在地面上的图像。这或许是因为图像描绘的多是行进时的场景,而旌旗必定是在队伍静止时才会立在地面上,这就为理解旌旗的作用和状态补充了一些考古图像中未见的细节。

俑的手执物有特定的乐器组合与旌旗,由此可明确这组俑的性质为鼓吹仪仗俑。但这组俑在出土时已十分残碎,且互相堆叠在一起,已经无法判断其摆放的初始位置和俑之间的相对位置关系,更难判断其是前部鼓吹、后部鼓吹还是两者皆备,因此只能从俑的所执之物、现有的考古和文献资料对之进行大概的推断。就西晋至北朝时期出土的鼓吹俑而言,长沙西晋永宁二年墓出土了2件骑俑,1件吹角与管,1件吹管;西安草场坡M11出土了4件骑俑,2件执鼓,2件吹角;咸阳平陵M1出土了16件骑俑,7件执鼓,8件吹角,1件吹排箫;宁夏固原新集M1出土了13件步行俑,3件执鼓,8件吹角,1件执瑟,1件吹竽;洛阳元邵墓出土了4件执鼓骑俑、3件执鼓步行俑;偃师北魏墓出土了5件步行俑,4件执鼓,1件吹箫;西魏侯义墓出土了21件骑俑,3件执鼓,16件吹角,2件吹笳。可以看出,一座墓葬中通常只出土骑马或步行鼓吹中的一种,而北魏元邵墓中出土的7件俑则是二者皆有,这4件骑俑与3件步行俑有极大可能性是分属于两部鼓吹。就考古图像而言,冬寿墓室内的“冬寿出行图”中就有一支前后鼓吹乐队。前部鼓吹在牛车之前,乐工戴巾帻,着袴,步行,手持钲、鼓;后部鼓吹在牛车之后,乐工戴武冠,着深衣,骑马奏乐,有吹奏箫、笳者,亦有扛旌或幡者。邓县南朝画像砖墓的画像砖上有前后部鼓吹,前部4人,步行,着交领衣着袴,头戴翘沿尖顶帽,帽顶有璎饰,其中两人腰间挂小鼓,手持节与鼓槌,另两人吹奏长鸣,长鸣上挂旌。后部5人,步行,着交领衣着袴,头戴巾帻,吹奏横笛、排箫、长角与胡笳。就文献而言,《后汉书》记载:“鼓吹二十人,非常员”。《晋书·舆服志》载大驾卤簿“前部鼓吹左右各一部十三人”“黄门后部鼓吹,左右各十三人”,五校、左将军、前将军、骁骑将军、游击将军等“鼓吹各一部七人”。三国时期有赐予军事将领前后部鼓吹的记载,但对于鼓吹的描述并不详细。《三国志·诸葛亮传》记载:“诏赐亮斧钜一具、曲盖一、前后羽葆鼓吹各一部”。《三国志·周瑜传》记载:“以兵马导从出,鸣鼓角作鼓吹”。具体到鼓吹前后部、乐工穿戴、乐器和仪仗种类的记载,则要更迟一些。《隋书·礼仪志》记载:“众军将发,帝御临朔宫,亲授节度。每军,大将、亚将各一人。骑兵四十队。队百人置一纛。十队为团,团有偏将一人……前部鼓吹一部,大鼓、小鼓及鼙、长鸣、中鸣等各十八具,扛鼓、金钲各二具。后部铙吹一部,铙二面,歌箫及笳各四具,节鼓一面,吴吹筚篥、横笛各四具,大角十八具”。这虽是隋炀帝征伐辽东的出兵仪式,与赏赐臣工的鼓吹不同,但还是可以窥得一些乐器在仪仗中的位置。

从以上的实例与文献中,可以得出一些较为粗浅的认识。从数目的角度来说,一部鼓吹的人数在二至二十一人之间,鼓吹人数与墓主身份密切相关。从组合的角度来说,前部鼓吹往往以声音较为洪亮的大型乐器开道,有鼓、钲、鸣、角等,后部鼓吹则以吹奏乐器和小型的打击乐器为主,有箫、笳、小鼓、横笛等。前部鼓吹持节与旌,后部鼓吹持旌与幡。以这些认识为参考,丁奉为使持节、右大司马、大将军、安丰侯,身份地位较高,16件胡俑皆骑马行进,当是一部鼓吹的数量。胡俑手执有旌旗、小型打击乐与吹奏乐,却不见大鼓、角或鸣,故较大可能这是一组后部鼓吹。

四、结语

丁奉墓出土的这组釉陶鼓吹仪仗俑是继长沙西晋永宁二年墓出土陶骑俑后的又一重要发现,这组釉陶俑纪年明确,时代更早。俑上贴塑有目前国内发现最早的单边镫、高桥鞍及网状鞧带,为马镫的起源、马鞍结构的改良及马具的发展等方面研究提供了重要资料。骑乘的胡人俑有较为明显的“杂胡”特点,冠帽上或有错位的“白毫相”,其身份当为军队中专门从事鼓吹仪仗的地位较低的军卒。胡人俑手执有旌旗、小型打击乐器与吹奏乐器,应当是一组后部鼓吹。三国时魏、蜀、吴均有赐予军事将领鼓吹的记载。魏有陈群、司马懿,蜀有诸葛亮,吴有诸葛恪、周瑜、周泰,并未见丁奉受到鼓吹赏赐的记载。丁奉墓随葬了鼓吹仪仗俑,这对文献起到了补充作用,更对魏晋时期鼓吹仪仗制度的性质意义和发展演变,以及这个时期葬仪中的赗赙和“殊礼”研究有着不可轻视的意义。

(作者单位:南京市考古研究院)