中商时期多被认为是商代一个动荡变迁的阶段。《史记》曾言这一时期“比九世乱,于是诸侯莫朝”。从考古发现的角度观察,随着郑州商城和偃师商城的衰落,中心都邑变更频繁,商王朝的中心由此向北转移。然而在这样一个中原文化格局变迁的阶段,受中原文化辐射的周边地区是否存在相应的变化,则长期以来缺乏讨论。由于在早商和中商时期,中原文化对周边地区的影响范围大体相近,甚至在后一阶段于部分区域有着更为广泛的分布,学界多认为中商时期商人对外经略似乎未有大的变化。而在南方长江流域,中商时期中原文化亦占据整个汉水以东,并及“长江南岸的湘江、澧水下游以及赣江下游的通道地带”。这也与早商时期中原文化在南方地区的分布并无差别,甚至还有所扩大。

虽然单看考古学文化的分布,中商与早商都可归于一个中原文化大范围扩张的阶段,但是,如果比较这一时期周边地区相关遗存的文化内涵,中商与早商中原文化对周边的影响则有着明显的差别。笔者以南方地区为例,曾指出在盘龙城等商代城市废弃之后,中商时期中原文化对周边地区的扩张呈现出了消退的态势。近年来,南方长江中游及江淮地区持续发现中商时期的聚落。新的考古工作进一步指出中商时期周边地区文化格局的变化,为认识这一时期商王朝对外经略策略提供了契机。从长时段观察,中商时期处于一个中原文化从扩张到内聚的过渡阶段,而周边地区文化格局的转变应是理解这一时段变化的重要切入点。为此,本文望从长江中游和江淮地区入手——这一区域正属于中原文化影响下的南方边疆,试图揭示中商时期商王朝对外经略的变迁历程。

一、盘龙城遗址年代下限的再辨析

盘龙城遗址为商代前期南方地区规模最大的城市聚落。南方地区的文化格局在很长时间内都是以盘龙城为中心,构建出中原文化对外扩张的图景。伴随着盘龙城城市聚落的兴起,周边受中原文化影响的聚落纷纷出现;而随着盘龙城的废弃,中原文化在南方地区亦表现出了退缩的趋势。以往对于盘龙城遗址的年代下限多被认为属于二里冈上层第二期晚段,即目前所认为的“中商文化第一期”。在“中商文化”概念提出之后,部分学者开始将其对应至“中商文化第二期”或“中商文化第三期”。此外亦有学者认为盘龙城遗址可延续到殷墟一期。作为中心性的城市聚落,盘龙城的废弃无疑指示出南方地区文化格局的重要转变。而其年代的下限又多被认为延续到中商前后,因此有必要对盘龙城遗址废弃的年代做进一步的辨析。

以往判断盘龙城遗址的年代下限,多先找到“一批属于盘龙城遗址最晚阶段的遗存”,再将其与中原典型单位或遗物进行比较。不过需要注意的是,作为受中原文化影响的边缘地区,盘龙城最晚阶段的遗物,尤其陶器的类型特征或未能与中原地区保持完全一致。为此,认识盘龙城最晚阶段遗存的年代,既需要比对中原大体同时的遗存,也需放在本地区文化演进的整体脉络中来考察。

根据发掘报告和简报,盘龙城最晚阶段的遗存为盘龙城“第七期”,其出土陶器丰富、年代较为单纯的典型灰坑或墓葬有PYWH6、PYWJ1、PLZH10、PYWM11等。此外近年来发掘的2013HPQ1713G1、2014HPQ1712T1013~T1015③亦大体晚至这一阶段。

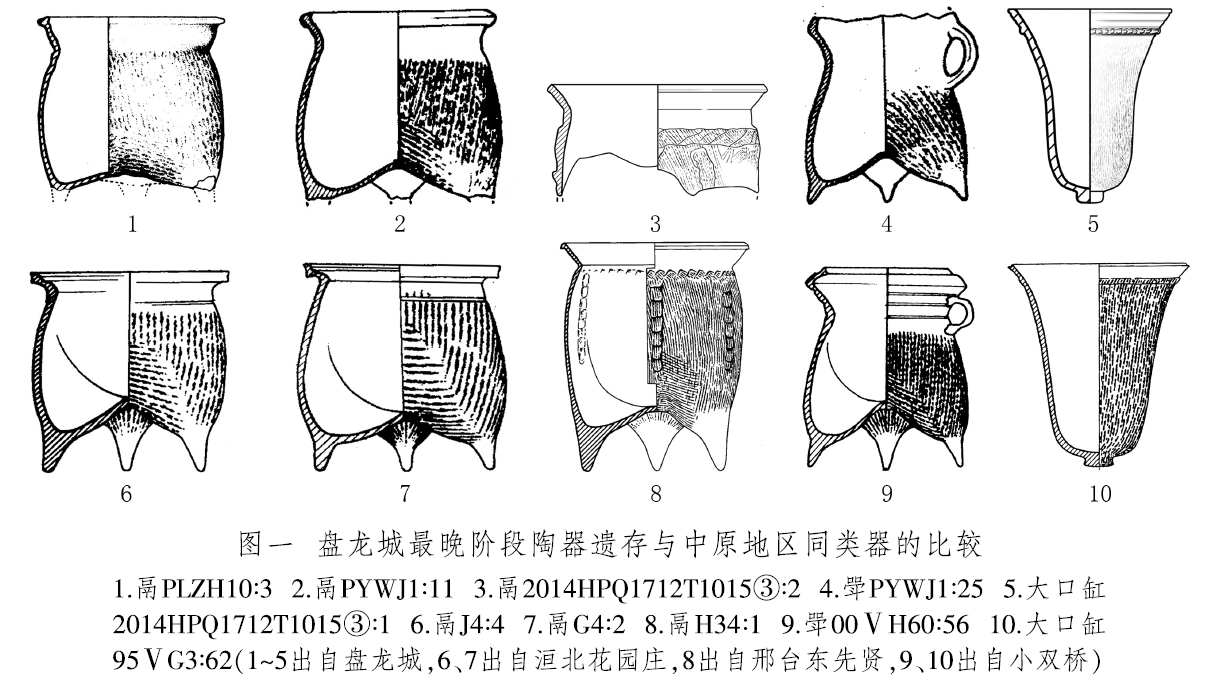

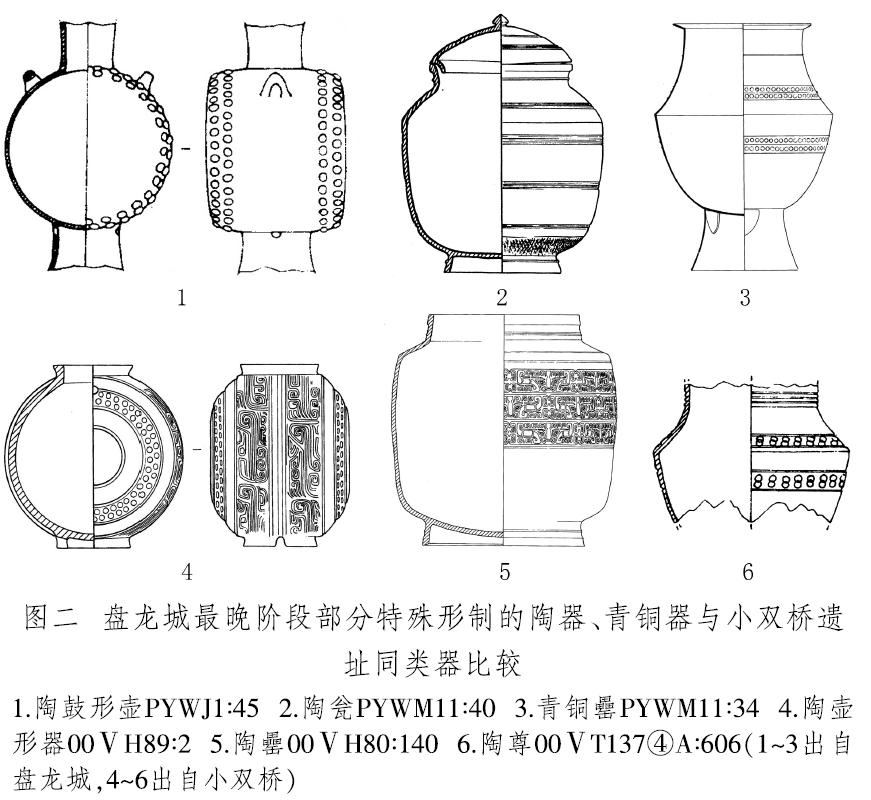

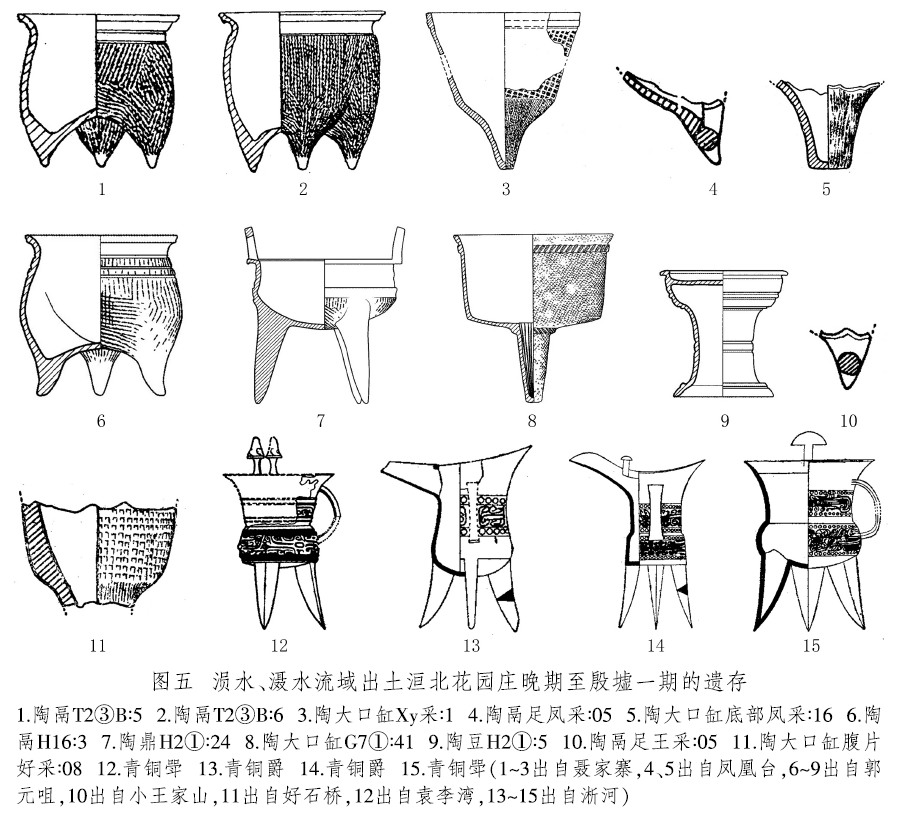

比对中原核心地区,以上盘龙城最晚阶段的遗物多可参照小双桥、洹北花园庄、东先贤等遗址同类器。PYWH6、PYWJ1、PLZH10等出土陶鬲分大小不同类型。小型者多方唇、分裆,锥足完整者较为短小,腹部微鼓垂下,已不似早期斜向外张,比较而言接近于1997年洹北花园庄发掘简报中的“Ab型Ⅰ式鬲”和1998~1999年洹北花园庄发掘报告中的“甲类Aa型Ⅰ式鬲”,较之小双桥最为常见的“B型鬲”已有偏晚的特征(图一,1、2、6、7)。大型者则多在颈部和腹部装饰圜络纹,这正是受到中商时期出现的圜络纹鬲的影响。其中2014HPQ1712T1015③∶2虽下腹残损,但唇部方折下起凸棱、腹部微鼓直下,可参看邢台东先贤H34∶1(图一,3、8)。同样颇具时代特征的陶斝,如PYWJ1∶25,腹身已较为矮胖、鋬跨度较小,有着典型的小双桥遗址陶斝的特征,只是其三足呈乳钉状,似相对年代更晚(图一,4、9)。盘龙城最晚阶段开始出现一类尺寸较小、腹部内收、小凸底的大口缸,同样在小双桥遗址有一定数量的出土(图一,5、10)。此外,饶有意味的是,盘龙城这一阶段出土一些特殊形制的陶器,如鼓形的陶壶、圈足折肩的罍等,亦可在小双桥遗址找到对应者(图二,1、2、4、5)。盘龙城最晚阶段PYWH6、PYWM11等单位还出土一类高颈部、高圈足、饰圆圈纹的青铜罍,除在藁城台西有同类器出土外,更在小双桥遗址发现类似陶尊的残片(图二,3、6)。形制特殊的陶器往往数量较少、流行的时间短,或更能体现出遗存的相对年代。

以上盘龙城最晚阶段的陶器类型,均指向于小双桥至洹北花园庄时期。盘龙城最晚阶段陶器所比对如洹北花园庄“Ab型Ⅰ式鬲” “甲类Aa型Ⅰ式鬲”分别出自其G4、J4,属于洹北花园庄早期的典型代表,为所谓的“中商文化第二期”;东先贤H34原报告定在东先贤第一期,亦相当于洹北花园庄早期;而小双桥遗址的大口缸,以及鼓形壶、罍、尊等异型陶器则被认为属于“中商文化第一期”。比对中原地区材料,盘龙城遗址最晚阶段不早于“中商文化第一期”应是明确的。

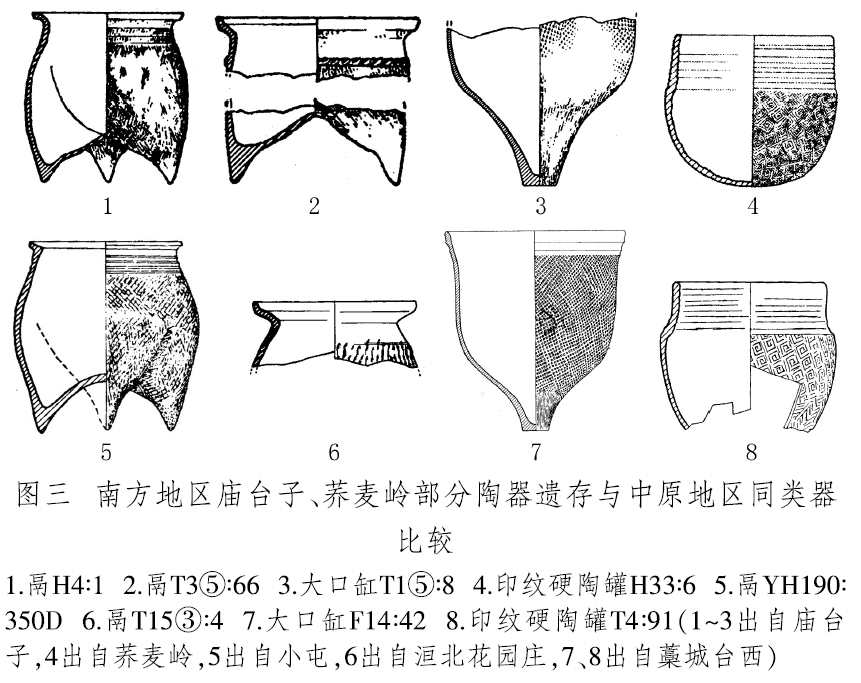

若进一步置于本地区文化演进的脉络中考察,盘龙城最晚阶段前后周邻地区还可见有香炉山、庙台子、聂家寨、荆南寺等遗址。相关遗存的年代也曾被认为属于中商时期,部分或可延续到晚商殷墟时期。而比较盘龙城,这批遗址商时期最晚阶段的陶器多见有一些新变化。其中陶鬲以方唇、正方体腹身、短小的锥足为特征,而盘龙城流行的长锥足、联裆鬲基本不见(图三,1、2)。这些陶鬲的形态可比较洹北花园庄流行的“甲类Aa型鬲”,特别是庙台子陶鬲T3⑤∶66方唇下缘不突出,更有如较晚的“甲类AaⅢ式鬲”。聂家寨、荆南寺等还多见一类口部较大、底部中空向下凸起的大口缸(图三,3)。这正是中原地区所谓之的“将军盔”,在藁城台西、安阳殷墟、洹北花园庄等遗址曾有零星的发现。盘龙城虽然大口缸数量较多、类型庞杂,但未发现有同类型者。此外,大约同一时期江南的荞麦岭、铜岭等遗址还出土有一类直口、圜底、口部多弦纹的印纹硬陶罐(图三,4)。此类印纹硬陶罐同样不见于盘龙城,相反在洹北花园庄、藁城台西有同类器出土。

以腹身正方体的分裆鬲、“将军盔”式的大口缸、圜底的印纹硬陶罐为代表,南方地区广泛出现了一批盘龙城不见或少见的陶器类型。由于地理分布的重叠性,盘龙城与周边遗址陶器类型的差异,不应由空间环境、聚落性质所造成,而更可能反映为年代早晚的不同,即出现新变化的这些遗址,如香炉山、庙台子、聂家寨、荆南寺等,相关遗存应晚于盘龙城最晚阶段。而以庙台子为代表,陶鬲H4∶1锥足呈乳钉状、颈部饰多周弦纹,最近于小屯YH190∶350D,后者曾被定在殷墟一期早段,唐际根认为可归于洹北花园庄阶段(图三,1、5);陶鬲T3⑤∶66,由上已述接近洹北花园庄“AaⅢ式鬲”,属于洹北花园庄晚期(图三,2、6)。此外,“将军盔”式的大口缸可比照藁城台西F14∶42(图三,3、7)。台西F14属于该遗址“晚期居址”部分,被划入到“中商文化第三期”。圜底的印纹硬陶罐则见于洹北花园庄H3∶26、H24∶29和藁城台西T4∶91,大致属于“中商文化第二、三期”(图三,4、8)。鉴于这些新变化的陶器类型多可对应于“中商文化第三期”,盘龙城遗址的年代下限无疑要早于此,应不晚于“中商文化第二期”。

二、洹北花园庄晚期至殷墟一期江汉与江淮地区诸遗存

若将腹身正方体的分裆鬲、“将军盔”式的大口缸、圜底的印纹硬陶罐等陶器的出现,作为盘龙城废弃之后南方地区诸遗存的标志。我们由此可在长江中游及江淮地区甄别出一批晚于盘龙城,大约属于洹北花园庄晚期至殷墟一期前后的遗址点。这些遗址的文化面貌相互之间较为相近,并与中原核心地区有着密切的联系。相关遗址主要分布于江汉地区的长江沿线、涢水和滠水流域,以及江淮地区。

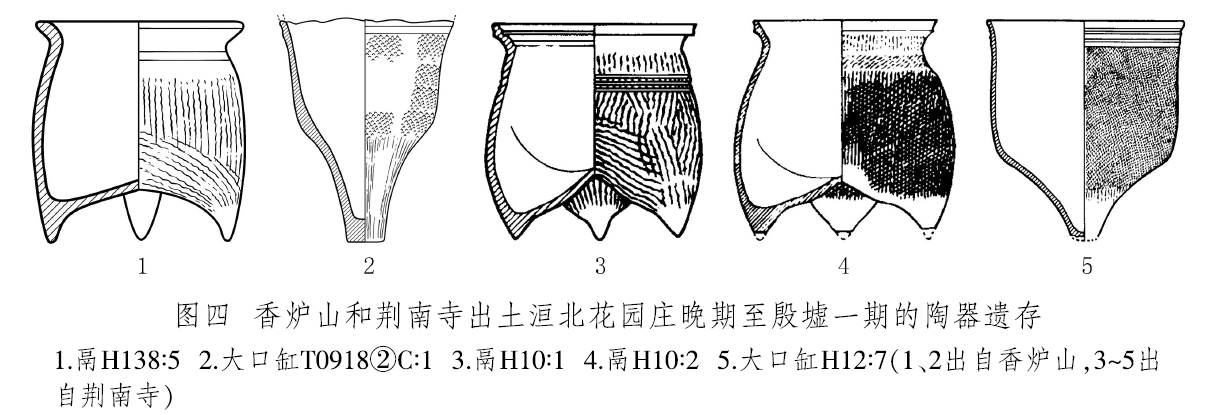

长江沿线明确可知属于这一时期的遗址目前仅有香炉山和荆南寺。其中香炉山偏晚以H98、T0918②C、T1419②B等为代表,出土陶鬲腹身正方体、锥足短小,大口缸底部凸出(图四,1、2),由上已述年代应属于洹北花园庄晚期。荆南寺H10、H12出土有腹身方体、颈部饰多道弦纹的鬲和“将军盔”式大口缸(图四,3~5),年代与此大体同时。此外,位于举河东岸的下窑嘴曾采集鬲1、斝1、爵1、觚1和罍1等多件青铜器,推测出自墓葬。其中青铜罍兽面纹嘴部夸张,并用宽粗线轮廓装饰、内填勾细阳线雷纹,接近阜南台家寺早年采集的青铜鬲上的装饰风格。而台家寺主体的年代正属于洹北花园庄晚期至殷墟一期。

涢水和滠水流域这一时期的遗址主要分布在大别山、桐柏山西南麓的河流沿线,而顺流域而上、穿过桐柏山,即可进入淮河中上游,远涉中原腹地。目前该区域中商时期的遗址可以庙台子、聂家寨、郭元咀等为代表。庙台子商时期的遗存可分为早晚两个阶段,其偏晚阶段以探方T1~T4第5层和H4为代表,出土有腹身方正、颈部饰多周弦纹的陶鬲和“将军盔”式的陶大口缸,属于典型的洹北花园庄晚期(图三,1~3)。聂家寨中商时期的遗存见有鬲、尊、簋、豆、瓮、大口缸等陶器,其鬲同样腹身方正、锥足短小,形态可比较上述香炉山、荆南寺遗址同类器;而大口缸底部均夸张凸出,为典型的“将军盔”式(图五,1~3)。郭元咀早年曾采集到商时期的陶片和青铜器。近年来遗址展开了进一步的考古工作,发现大量属于中商时期的遗迹和遗物。郭元咀出土的陶器有“将军盔”式的大口缸、长锥足鼎、浅盘假腹豆,可比照藁城台西遗址同类陶器;腹身正方体的鬲锥足略微外撇,则与鄱阳湖以西荞麦岭、铜岭等遗址大约同期的陶鬲相近(图五,6~9)。郭元咀商时期遗存的年代应集中在洹北花园庄晚期,而未早至二里冈时期。

涢水、滠水流域发掘、调查还发现多处可能属于这一时期的遗存。袁李湾采集有1件青铜斝,上下腹部装饰两周兽面纹,为二里冈上层偏晚至殷墟一期青铜斝的装饰特征(图五,12)。中分卫湾出土牙璋、青铜戈等数件玉器、青铜器,其中1件青铜戈为三角形援,同类型制的器物在洹北三家庄、藁城台西有出土,怀疑年代可到中商时期。淅河也曾发现斝1、爵2、觚1等多件青铜器,简报认为年代比较盘龙城二里冈铜器略晚,相当于“二里冈和殷墟之间” 。这组青铜器中1件爵圜底近圆腹、另一件爵和斝上下腹饰两周兽面纹,都是中商时期青铜器的特征(图五,13~15)。此外,晒书台、凤凰台、好石桥、小王家山调查采集有矮尖锥鬲足、“将军盔”式的大口缸(图五,4、5、10、11),与庙台子、聂家寨上述陶器形态特征一致,同样年代应属于洹北花园庄晚期至殷墟一期前后。

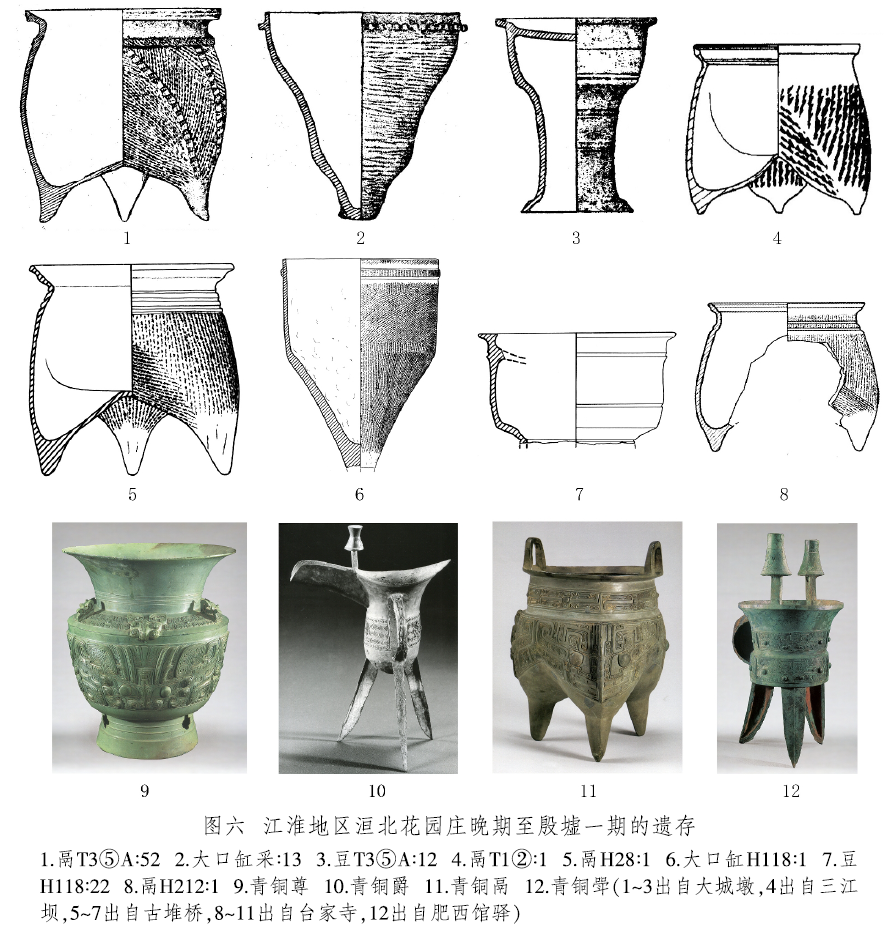

江淮地区这一时期的遗址主要见于淮河沿线和环巢湖地区,以台家寺、古堆桥、大城墩等为代表。台家寺早年曾以“朱寨润河”地点为名采集有方鼎、鬲、尊、觚、爵、斝等数件青铜器,多被认为属于中商或晚商早期(图六,9~11)。近年来遗址经过大规模发掘,揭露出属于中商时期的环壕聚落和铸铜作坊遗存。聚落主体的年代正属于洹北花园庄晚期,出土的陶鬲腹身呈正方体、锥足短小(图六,8)。结合遗址的发掘情况,台家寺早年采集到的几件青铜器也应属于这一阶段。古堆桥商时期偏晚阶段的遗存,如H28、H118出土有腹身正方体的鬲、“将军盔”式的大口缸、浅盘的假腹豆等陶器,可比较台家寺、庙台子相关遗存(图六,5~7)。大城墩同样可见锥足外撇的鬲、“将军盔”式的大口缸、浅盘的假腹豆,与古堆桥和上述涢水、滠水流域诸遗址同类器相近(图六,1~3)。江淮地区经调查或试掘可能属于这一时期的遗址还有众德寺、绣鞋墩、三江坝、乌龟滩、张飞台等,同样见有矮尖锥足鬲(图六,4)、浅盘的假腹豆等陶器。

江淮地区还发现多批属于这一阶段的青铜器。除了上述的台家寺外,肥西馆驿、泊冈引河、寿县苍陵城等地点采集有多批青铜器。这些青铜器以尊、觚、爵、斝等酒器为代表,部分器物形体较大,觚、斝饰两周纹饰带,爵、斝柱帽突出,与台家寺青铜器群特征基本一致(图六,12)。

三、中商时期南方地区文化格局的转变

以盘龙城的废弃为标志,我们可将早、中商时期南方地区的文化格局划分为两个阶段。从二里冈延续到不晚于洹北花园庄早期,中原文化以盘龙城为中心向南有着强势影响,在江汉和江淮地区分别出现了中原文化系统下的“盘龙城类型” “大城墩类型”,以及受中原文化深度影响的“荆南寺文化” “皂市一类遗存”。而从洹北花园庄晚期到殷墟一期前后,随着盘龙城城市的废弃,长江以北的涢水、滠水流域至江淮地区开始出现了一批以腹身正方体的分档鬲、“将军盔”式的大口缸为代表的遗存。各地点陶器文化面貌相近,并同样展现出与中原文化之间的密切联系。

作为一个复杂的社会体,地区内部的文化格局实际由平民、贵族等不同阶层的活动所构成。一般而言,陶器、陶器墓葬和小型居址反映平民活动的物质遗存,受到地区族群构成、人群交流互动等影响;而诸如青铜器、大型墓葬和大型建筑则是贵族礼仪、居葬的反映,背后暗含了地区上层的组织状况。由此通过对不同阶层人群活动遗存的分析,可进一步揭示地区文化格局发生的转变及其社会背景。

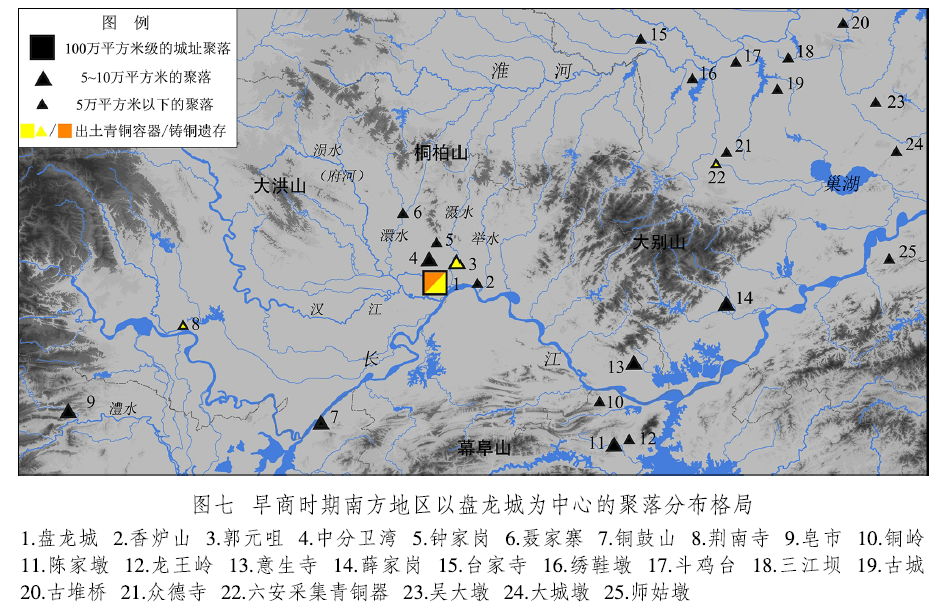

从二里冈阶段延续到洹北花园庄早期,南方地区的文化格局体现出了以盘龙城为中心,中原文化向外的扩张态势。这一阶段盘龙城营建城垣,面积达110万平方米,为长江中游规模最大的城市聚落,而周边聚落规模较小,面积多在1~5万平方米之间(图七)。从反映贵族活动的物质遗存考察,盘龙城集中发现有大量的青铜容礼器、大型“宫殿类”建筑和贵族墓葬。近年来盘龙城遗址更是发现有早商时期铸铜生产的遗存。不过,这一时期南方地区其他地点青铜器发现较少,仅在六安、荆南寺等有青铜容礼器出土。盘龙城青铜礼器的形制特征、铸造技术和使用规范,高等级建筑的营建方式和布局结构,都与中原地区表现出了同质的特征。另一方面,平民大量使用的陶器,以盘龙城、大城墩等为代表,则在中原文化大的背景下,彰显出一些地方特征。盘龙城出土的陶器类别虽不出于郑州商城陶器组合之外,但是多红、黄陶,鬲以联裆类为主,大口缸数量庞大,则为自身特点的体现。此外,盘龙城陶器还多见有印纹硬陶和原始瓷,荆南寺和铜鼓山出土釜、灯形器等器类,反映出南方地区陶器多元的文化因素。

整体而言,体现贵族礼仪活动和权力象征的物质遗存在这一时期集中见于盘龙城。同时,贵族在礼仪用器的技术选择和使用观念上,与中原郑州商城保持了极大的一致性。这些都体现出商王朝对于盘龙城上层贵族直接的影响和控制。而反映平民的物质遗存,以陶器为指标,则有更多的地方特性,并可见受长江本地文化的影响。

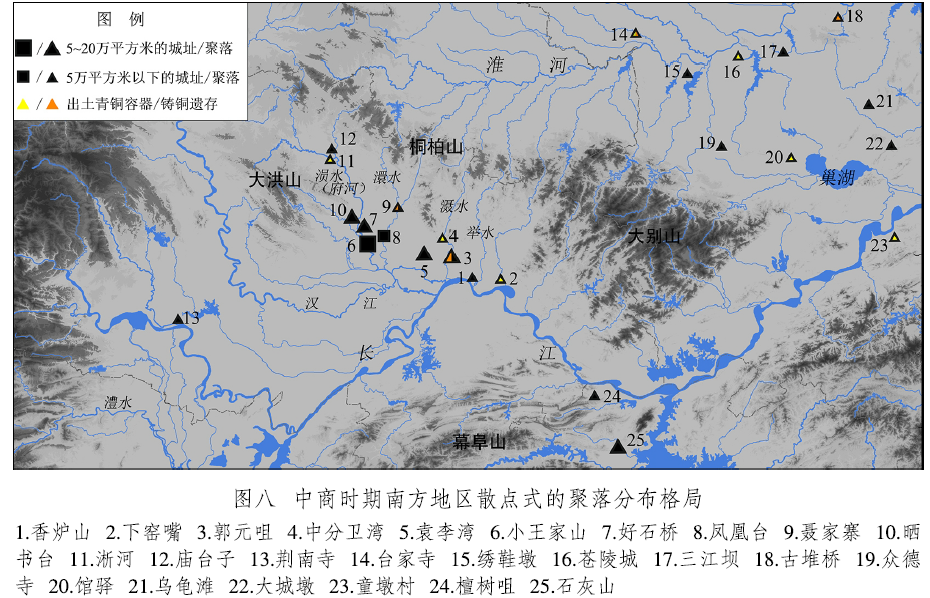

而进入洹北花园庄晚期,以庙台子等遗址为代表,商王朝对于南方地区的影响则显现出了另外一种局面。随着盘龙城的废弃,南方地区已不见有超大规模的中心性聚落,开始出现5~10万平方米左右的中型城址,以及5万平方米以下的小型台墩类聚落(图八)。小王家山就曾发现商时期的城垣,怀疑属于这一时期;凤凰台遗址周围发现夯土城墙,亦有可能存在围绕的城垣。而庙台子、晒书台、好石桥、聂家寨、台家寺、古堆桥等均是位于河流旁的台地之上,属于台墩类聚落。台家寺还可见宫殿类的大型建筑,外围有环壕的聚落布局。贵族对于青铜容礼器的使用,在这一时期则见于淅河、下窑嘴、台家寺、馆驿等多个地点。台家寺、郭元咀、聂家寨等甚至发现有这一时期的铸铜遗存。随着青铜容礼器向地方的扩散,这一时期长江流域开始流行青铜尊和罍,台家寺还出土有多件同形态的青铜鬲,这在中原同期遗址中都较少发现,凸显了一种南方地域色彩。而在陶器的使用方面,聂家寨、庙台子、台家寺等遗址陶器群则展现出了浓郁的中原文化特征。以最大量的炊器鬲为代表,以上遗址均以方唇、分档鬲为主,与洹北商城等中原核心区域遗址同类陶器十分相近。台家寺、古堆桥等遗址还发现大量卜甲、卜骨等占卜遗物。这些卜甲、卜骨的修整方式、钻凿形态也基本与中原地区保持一致。

由上可见,洹北花园庄晚期南方地区聚落的大小、规模较为均一。青铜器则广泛分散在江汉和江淮多个地点。由于青铜器有着礼仪的功能和权力的象征,青铜器的扩散暗示出地方贵族权势的兴起。与此相伴生的是,南方地区这一时期青铜器开始出现了不少地域特征,部分遗址发现独立铸造青铜容礼器的迹象,甚至流行的尊、罍、鬲等器物彰显出对青铜器礼仪观念的自主选择。这些因素都体现出南方地区上层贵族在青铜礼仪活动方面的独立化倾向。但是,这一时期平民无论是在陶器日常使用,还是诸如所见卜甲、卜骨体现的占卜行为上,却仍与中原核心地区保持一致,似乎又显现出中原地区人群向南直接的扩散。

比较早期盘龙城与稍晚庙台子、聂家寨、台家寺等遗存,我们在南方地区似乎看到了这样一种转变。从以盘龙城为中心的聚落分布格局,转向庙台子、台家寺等散点式的聚落分布,并伴随着青铜礼器生产和使用向地方扩散。而盘龙城颇有地方色彩的陶器群特征,则基本不见于稍晚的庙台子、台家寺等遗址,反而后者有着更为典型的中原文化特质,彰显出中原文化不同波次的影响。

从一个更大的视角观察,南方地区中商时期文化格局的转变,实际暗含了这一阶段商王朝对外经略的转折。在早商时期,中原与周边地区出现了大量的城市。以盘龙城为代表,城市聚落、大型建筑、青铜器及贵族墓葬,均与中原核心的郑州商城、偃师商城类同。有学者由此将盘龙城定性为商王朝在边疆地区设立的“直辖邑”,体现出中原王朝对地区资源的需求。可以说,早商时期商王朝在边疆的经略是以城市为核心,反映出强力的中央权力的控制。而从中商时期开始,周边地区的城市纷纷衰落或消亡。中原王朝对周边地区虽可能存在进一步人群的扩张,但伴随着青铜器生产、使用向地方扩散,边疆地区上层的独立化倾向日趋显著,商王朝对于地方上层似乎不再有着强力的掌控。不过,大范围陶器特征的相近性表明,这一时期中原与周边地区仍保持着密切的文化交流。中商时期中原王朝对于周边地区经略呈现出大范围文化的影响,但主动或被动地允许地方上层相对独立的发展。这一系列迹象表明,从中商时期开始,中原商王朝对于地方上层的控制呈现出了失势的态势。由此到晚商殷墟时期,商王朝的西部和南部甚至出现了与之匹敌的青铜文明。从中央与周边的关系中考察,中商时期南方地区及其他周边文化格局的转变,或促成了之后晚商殷墟时期商王朝由扩张到内聚的变化历程。

(作者单位:武汉大学历史学院)