引言

麦类作物在中国的起源与传播长期以来都是学术界关注的热门话题。最新的考古证据显示,麦类作物传入中国的时间很可能早至5200BP前后。其中在黄河流域,麦类作物在扩散和适应的过程中,逐渐取代原有的以粟、黍等旱地作物为基础的作物体系,最终形成了我国“南稻北麦”的作物格局。目前学术界一般认为麦类作物在西南亚地区被驯化,随后开始向周围传播。中国出土的早期麦类作物主要集中在西北地区,东部地区也有零星发现。关于麦类作物传入中国的路径,主要有北方草原通道、河西走廊、青藏高原南北缘、海上通道等说法。

西南地区虽然深居内陆,但区域内山脉、河流纵横,自古以来便是中国与东南亚、南亚等地交流的重要通道。自20世纪80年代开始,就有学者关注到西南地区的农业起源问题,并开始意识到西南地区在与周边的南亚、东南亚等地区文化交流中所处的特殊区位。近年来,随着西南地区植物考古工作的推进,许多学者尝试通过追溯农作物的传播线路来重建中国及其周边地区的文化交流历程。从现有证据来看,麦类作物传入西南地区的年代偏晚,集中于青铜时代。对其来源的讨论主要聚焦于西北地区和青藏高原东缘。

本研究在系统收集整理西南地区出土麦类作物的基础上,结合既有的植物考古、农史研究等学术成果,探索麦类作物在西南地区传播的路径,以及在麦类作物传入后,不同区域对麦类作物的接受、利用情况,观察麦类作物传入后的区域农业发展差异。希望以麦类作物在西南地区的传播问题为切入点,为研究中国西南地区考古学文化演变以及与周边地区的文化交流提供新的视角。

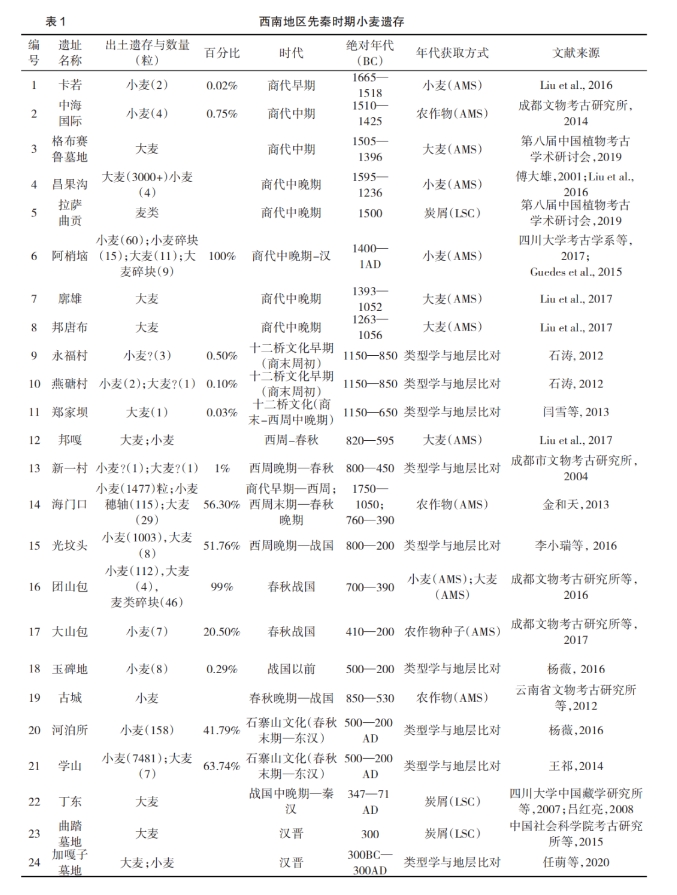

一、考古遗址出土的麦类作物遗存

文中所述及的西南地区,在行政区划上包括西藏自治区、四川省、贵州省、云南省以及重庆市,对应的自然地理单元包括川东丘陵、川西山地、四川盆地、青藏高原以及云贵高原。区域内地貌类型多样,海拔落差较大,最高处为8848米,最低处仅有56米。本文所讨论的时间范围为先秦时期,即公元前207年以前,但是考虑到西南地区考古学文化发展速率与中原地区并非完全同步,故个别年代晚至汉晋时期的遗址也一并进行探讨,旨在更清晰地呈现西南地区麦类作物发展历程。

(一)川东丘陵

该区域经系统浮选的遗址仅郑家坝遗址1处,遗址坐落在嘉陵江流域一级台地上。植物考古证据显示,粟的出土概率最高,其次为黍和稻,大麦仅占0.55%,表明遗址经营的是以粟为主的旱作农业。

(二)川西山地

川西山地有5处遗址出土麦类作物。川西北山地仅阿梢垴遗址1处,遗址年代从新石器时代延续至汉唐时期。多个测年数据为遗址的植物考古工作提供了良好的年代基础,可据此将植物遗存分为三期:1400—1000 BC,400—200 BC,200 BC—1 AD,期间农作物均以大麦、小麦为主。总体来看,阿梢垴遗址自1400 BC以来,经营的是以麦类作物为主、兼有捕猎、采集、饲养畜类的混合型农业。

其余4处出土麦类作物的遗址均位于凉山地区,年代最早者为安宁河流域的横栏山遗址。该遗址主体属新石器时代,但出土的大麦测年结果为890 BP—650 BP,与其所在的新石器时代地层年代不符,研究者推测可能是因为地形原因造成的种子渗漏。排除异常数据后,横栏山遗址的农作物结构是稻、小麦、粟混合的模式。但小麦的年代未经测定,仍存疑。此后2013年度横栏山遗址的植物考古工作并未发现麦类作物。

莲塘遗址位于会理县黎溪镇,遗址出土器物与菜园子遗址新石器文化遗存相似,AMS测年结果显示小麦年代晚至明清时期,暂不纳入讨论。团山包遗址和大山包遗址均位于会东县小岔河乡,二者年代相近,麦类作物年代为春秋战国时期。但两处遗址样品数量较少,并不能如实地反映各类作物在遗址中的地位。

(三)四川盆地

四川盆地发现的麦类作物数量偏少,且主要集中在成都平原。其中能够明确认定的仅有成都中海国际社区遗址出土的4粒商代中期小麦遗存。而永福村遗址、燕磄村遗址、新一村遗址三处遗址出土的农作物集中在十二桥时期,作物结构以稻为主、粟为辅,麦类作物数量极少,且不能够明确认定,所以本文暂不做深入讨论。

(四)云贵高原

云贵高原出土麦类作物的遗址共7处,其中海门口遗址出土麦类作物的数量最多,包括大麦与小麦两类,还发现大量小麦穗轴。2008年海门口遗址的植物考古证据显示,遗址农业先后历经三个时期:第一期以稻为主,粟为辅;第二期粟居首位,稻地位下降,且出现少量麦类;第三期麦类迅速占领首位,遗址内仍有少量的粟和零星的稻。同属滇文化聚落的江川光坟头遗址、澄江学山遗址内也发现小麦、小麦穗轴遗存,“遗址的农业生产是以小麦、稻和粟为主、黍和裸大麦为辅的稻旱混作种植制度。”学山遗址出土农作物中所占比重最大的是小麦,共计7481个,占全部植物遗存的53.97%;此外还发现小麦穗轴1766个,表明学山遗址的小麦应为本地种植。

河泊所遗址、古城聚落遗址同属石寨山文化的核心聚落,河泊所遗址小麦在农作物中所占比例较大。古城聚落的植物考古证据显示,遗址附近有大量一年生水生植物,暗示遗址所处的环境为沼泽湿地,但遗址仍有小麦遗存发现。

玉碑地遗址年代与上述几处遗址相近,但农作物结构却截然不同。主要粮食作物为水稻,粟、大豆和小麦则为辅助性粮食来源,其中小麦的数量最少,占全部农作物的比例不足1%,反映出云贵高原地区显著的作物种植区域差异。

此外,黎海明、刘鸿高等对滇西北怒江中游地区石岭岗等几处新石器至青铜时代遗址进行了小规模浮选,并进行了大植物遗存、微体植物遗存研究及C14测年。结果表明,以石岭岗遗址为代表的滇西北青铜时期,人类摄食结构以C3类植物为主,可能来自水稻;也有部分人群摄食少量C4植物,可能是粟黍类植物。遗址居民动物性资源来源广泛,不仅有家养动物,还有多种野生动物。大植物遗存证据表明滇西北地区新石器至青铜时代的农业发展历程历经了三个阶段:稻作农业阶段(4800—3900 BP),稻、粟混作农业阶段(3900—3400 BP)和稻、粟、麦类混作农业阶段(3400—2300 BP)。

(五)青藏高原

青藏高原发现麦类作物的遗址目前共有10处,其中年代较早的包括青藏高原东缘的卡若遗址和西藏中南部的曲贡遗址、昌果沟遗址。卡若遗址出土的农作物以粟和黍为主,草莓属、委陵菜属以及悬钩子属种子的发现,表明遗址居民也采集野生果实作为食物补充。2012年遗址发现小麦2粒,测年结果显示小麦为商代遗存,晚于遗址的主体年代,但仍是西藏高原年代最早的小麦遗存。曲贡遗址此前已有孢粉、农作物加工工具等间接证据表明遗址存在农业种植活动。最新的植物考古材料显示,生活在曲贡遗址的先民既经营粟作农业,又有麦作农业,同时还种植荞麦,材料暂未正式公布。而位于同一地区的昌果沟遗址,农业结构与曲贡遗址相似,兼营麦和粟,其中大麦占据主导地位。

西藏中南部地区还有2处遗址也发现了麦类作物遗存。一处是山南地区的邦嘎遗址,遗址2015—2017年度的植物考古材料表明,该遗址农作物以麦类作物为主,其中大麦在农作物组合中占据绝大部分,大麦的直接测年结果为820—595 BC。另一处是邦唐布遗址,遗址大麦测年结果为1263—1056 BC。

雅鲁藏布江上游地区的廓雄遗址,位于日喀则地区拉孜县曲玛乡,年代为新石器时代晚期,大麦测年结果集中在1200 BC前后。廓雄遗址是迄今在日喀则地区乃至雅鲁藏布江中上游流域发现的第一座新石器时代遗址,也是该区域首例进行科学测年的史前遗址。从目前公布的材料来看,遗址农作物仅有大麦一类。

西藏西部阿里地区发现麦类作物的遗址有4处,均未进行直接测年。丁东遗址F4室内地面和立石(L1)周围清理出炭化大麦100余粒,遗址C14测年结果为347 BC—71 AD。如果大麦年代与遗址年代相符,丁东遗址则是目前西藏西部出土大麦年代最早的遗址。另外3处发现麦类作物遗存的均为墓葬。格布赛鲁墓地发现盛装在墓地随葬陶罐中的大麦籽粒和穗轴,经鉴定属于六棱裸大麦,C14测年结果为1505—1396 cal.BC,是目前西藏地区年代最早的大麦遗存,材料暂未正式公布。曲踏墓地位于阿里地区象泉河上游札达县城以西,其中M4墓室地面左侧发现大量大麦种子,并且“青稞种子堆积上还有编织物残痕,应该是原来装盛谷物的袋子”。加嘎子墓地位于阿里曲龙村的北部牧区,年代与曲踏墓地相近。墓地采集获得一块炭化食物遗存,经过残余物的科技分析,研究者推断该食物遗存是将稻米及麦类作物碾磨成粉后制作而成,并夹杂了少量大麦、小麦、水稻、小米等作物,其中的麦类粉末可能属于青稞(表1)。

二、西南地区周边出土的麦类作物

麦类作物在西南亚被驯化后,开始了向东传播的历程。近年来中亚地区的植物考古工作为东西方作物交流提供了最为直接的证据。从6000 BC开始,中亚地区就逐渐接触到麦类作物,其中3000 BC-1000 BC是东西方作物交流的关键时期。巴基斯坦东南部Begash遗址(2500 BC)发现的农作物包括小麦和黍;哈萨克斯坦Tasbas遗址(1500 BC)的农作物以大麦为主,但小麦、粟和黍也有发现。东西方作物在中亚地区交汇,连接伊朗高原和帕米尔高原的“内亚山地走廊”在麦类的东传和粟类的西传中扮演了重要的角色。

从国内现有的麦类遗存分布情况来看,新石器时代遗址中出土小麦年代较早的遗址主要集中在甘青地区、新疆地区和黄河中下游地区。甘青地区的小麦遗存在齐家文化时期普遍出现,金蝉口遗址、火石梁遗址、缸缸洼遗址小麦直接测年的数据都在4000 BP前后,西山坪遗址、东灰山遗址虽然报道过年代更早的数据,但缺乏直接的测年数据,仍存在争议。新疆北部通天洞遗址出土麦类作物的测年结果显示,在5200 BP前后,新疆北部阿尔泰地区就已经开始接触到西亚麦类作物,这是目前为止国内发现麦类作物最早的遗址。虽然学界对麦类作物是否为本地栽培的认识还不明确,但这一发现将小麦经由阿尔泰地区传入中国的年代向前推进。同时,也为证明欧亚草原通道这条早期文明交流线路提供了有力的证据。除通天洞遗址外,新疆其他地区出土的小麦遗存年代整体都略晚于甘青地区,其中有确切AMS测年数据的遗址包括古墓沟遗址(1886—1746 BC),小河遗址(1896—1697 BC),五堡遗址(1509—1318 BC),新塔拉遗址(2005—1622 BC)等。

国内遗址发现的麦类作物大多以小麦为主,因而多将小麦和大麦一起进行探讨。然而刘歆益等学者通过对大麦、小麦花期基因等的分析,提出大麦和小麦的传播可能并未遵循相同的路线。从植物考古证据来看,青藏高原南侧最早出现大麦的时间为3000 BC前后,北侧则为2000 BC前后,这与小麦传播西早东晚的趋势形成对比。西南地区目前出土大麦的遗址数量偏少,且集中在青藏高原南缘和云贵高原地区。此外,从麦类作物的年代来看,存在着北部早于南部,西部早于东部的趋势,表明西南地区的麦类作物可能经由多条途径传播而来,其中大麦的传播与青藏高原南缘路线关联更加紧密。

三、麦类作物传入西南地区的路径

西南地区跨越我国第一级和第二级阶梯,区域内地貌类型多样,其中山地面积占据总面积的80%以上,为数不多的低海拔区域分布有较多的盆地、丘陵等地形单元。盆地是较为理想的人类栖居地,西南地区分布有众多被称之为“坝子”的小盆地,是人们主要的生活区域。虽然多山的地形为区域之间的直接交流带来了阻碍,但其间众多的河流、通道仍旧为区域内人群的迁徙和流动提供了可能。

(一)甘青路线(北线)

麦类作物尚未出现以前,西南地区与其周边区域就已经有作物交流的踪迹可循,青藏高原东缘的卡若遗址在新石器时代晚期已经开始利用粟和黍两类农作物。而毗邻甘青地区的营盘山遗址,从事的也是较为典型的粟、黍为主的旱作农业。此外,成都平原桂圆桥遗址一期的农业面貌与川西地区相似,以粟作农业为主。与此同时,桂圆桥一期发现的重唇口尖底瓶与大地湾四期、大李家坪二期、姜维城等遗址相似度极高,暗示了甘青地区、川西地区和成都平原之间的关联。对于西南地区旱作农业的来源,许多学者关注到川西、藏东地区与甘青地区考古学文化的关联,从考古学文化交流的角度进行了释读,认为粟作农业可能是循着相应的文化传播路径进行扩散的。甘青地区这条文化交流路径得到了众多考古证据的支持,因此在这条交流路线形成后,很可能也成为麦类作物进入西南地区的通道之一。与此同时,大墩子—礼州文化分布区域联结着滇北与川西南地区,可能也为麦类作物的进一步南向传播提供了便利。

(二)西藏高原南北缘路线(西线)

卡若遗址的小麦年代在1600 BC前后,属于遗址晚期,且出土的麦类作物仅小麦一类,未见大麦。结合环境考古揭示出卡若遗址晚期气候转冷的自然情况,说明麦类作物在进入西藏高原东部以后,还未能很好地适应当地气候条件,所以并未被大规模推广种植。西藏西部以格布赛鲁墓地为代表的地区在1500 BC前后开始有大麦传入。与此同时,西藏中南部地区的邦嘎遗址、昌果沟遗址也开始接触到大麦和少量的小麦。由此可以看出,西藏高原小麦传入的时间是东部和中南部早,而大麦传入的时间则是西部和中南部早。

从小麦遗存的年代早晚来看,西藏高原南北缘对应着大麦、小麦两条传播路径。其中,小麦从中亚地区向东继续传播到青藏高原之后,经由青藏高原北缘继续向东传播。这条路径与甘青地区河西走廊的关联更紧密,对应赵志军先生提出的“绿洲通道”。

青藏高原南缘联结着南亚、西藏高原以及广阔的中国西南地区,考古证据显示,新石器时代中国与南亚已经存在文化交流。20世纪80年代,童恩正先生关注到克什米尔地区布鲁扎霍姆遗址和卡若遗址半地穴式建筑和长方形穿孔石刀等遗迹遗物的相似性,指出两地可能在新石器时代就已发生联系。随后,霍巍先生将研究视野扩大至我国西南山地,提出布鲁扎霍姆遗址和卡若遗址之间的文化交流可能来源于中国西南山地农业文化区,“由澜沧江西下雅鲁藏布江,然后逆江而上,由班公湖一带进入克什米尔境内”。吕红亮先生则从考古出土物、人种、栽培作物等研究视角进一步论证了西藏西部地区与南亚西北部地区从新石器时代开始就已拉开序幕的文化互动。

有学者认为南亚沿线的气候、降水等自然条件不太适合麦作农业发展。所以,小麦“也许会”通过南亚传入中国,但通过这条路径传播的可能性较低。喜马拉雅地区虽然存在诸多水热条件较差、不适宜发展农业的区域,但是多山的地貌为发展垂直农业提供了可能,不少山前平地或山谷也能够种植谷物。此外,这一区域面积广阔、人口稀少,是开展牧业较为理想的场所。民族志材料显示,许多游牧民族并非只有单一的牧业,也会小规模经营种植业。Salzman在对欧亚草原游牧民族的研究中提出,游牧民族的生业经济是多样的,为了满足自身对资源的需求,他们可能有着多种类型的资源来源,例如农耕、放牧、采集、狩猎等。从中亚地区农作物交流传播的结果来看,游牧人群在麦类作物的传播中扮演了重要的角色。因此,麦类作物也可能随着青藏高原南缘游牧人群的移动而向东传播。

据《史记》记载,西汉元狩元年,张骞出使西域,在大夏看到来自巴蜀地区的蜀布、邛竹杖,得知这些物品是从大夏东南的身毒国而来。《后汉书·南蛮西南夷传·哀牢传》记载:“永初元年,徼外僬侥种夷陆类等三千余口举种内附,献象牙、水牛、封牛。”封牛原产于印度,也叫瘤牛。李家山、石寨山出土的青铜模型、贮贝器等器物上所装饰的肩颈部有凸起的牛应当也是封牛。《华阳国志·南中志》记载,当时的永昌地区生活有“闽濮、鸠僚、僄越、裸濮、身毒之民”。据方国瑜考证,永昌郡的西界已达今缅甸的伊洛瓦底江流域。可见当时的印度和云南地区已有通道可以往来。童恩正在考察古代中国南方与印度交通时就观察到,南亚东北部新石器时代出土的有肩石斧、石锛、长方形石斧、石锛,长方形有孔石刀等,和云南地区新石器时代出土的石器类型极为相似;阿萨姆地区出土的陶器纹饰、器形等也与云南地区存在共性,此外,干栏式建筑在阿萨姆地区也普遍流行。在青藏高原南缘这条通道上,除了家养动物、日常使用器物等的交流,也存在农作物的交流。

因此,西藏高原路线应当有两部分,青藏高原北缘的内亚山地走廊—天山—河西走廊和南缘的印度西北—印度南部—恒河流域都可作为麦类作物传播的通道。

四、西南地区麦类作物发展的区域差异

西南地区先秦时期出土的麦类作物在遗址中的作用主要有三种不同类型:主要粮食作物、辅助性粮食作物以及与丧葬有关的仪式性作物。从表1可以看出,麦类作物占比较高的遗址包括川西山地的阿梢垴遗址(100%)以及云贵高原的海门口遗址(56.30%)、光坟头遗址(51.76%)、团山包遗址(99%)、大山包遗址(20.50%)、河泊所遗址(41.79%)、学山遗址(63.74%)。7处遗址平均海拔为1931.43米,地形均属于海拔较高的山地。值得注意的是,西藏高原的麦类作物存在两种不同的功用。在高原中南部雅鲁藏布江河流域的遗址中扮演主粮的角色;而在高原西部地区发现的麦类作物,大都出土于墓葬,与遗址中的内涵有所不同。例如加嘎子墓地发现的粮食残块,由水稻、大麦磨成粉,掺入大麦、小麦、小米、水稻等谷物种子制成,并且未经烹制,很可能与当地的特殊丧葬习俗有关,属祭祀性或仪式性食物。

而西南地区海拔较低的区域,如四川盆地、川东丘陵等地区的麦类作物,则呈现出与高海拔地区完全不同的境况。麦类作物在低海拔地区属于辅助性粮食作物,在遗址的农作物中所占比例极低,通常不足1%。因为缺乏更多的作物加工副产品证据,这些麦类作物是否为本地种植也不甚明晰。

截然不同的作物格局反映出西南地区不同地理环境中的先民对麦类作物选择的差异。《山海经·海内经》记载,西南地区广阔的“都广之野”有丰富的农业资源:“西南黑水之间,有都广之野,后稷葬焉,爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。”而在《后汉书·南蛮西南夷列传》中记录了川西地区自然环境相对恶劣,可选择种植的农作物极为有限:“其山有六夷、七羌、九氐,各有部落……土气多寒,在盛夏冰犹不释……又土地刚卤,不生谷粟麻菽,唯以麦为资,而宜畜牧。”文献反映出两种截然不同的农业生境,肥沃广阔的“都广之野”与相对贫瘠的川西山地。

通过对西南地区先秦时期麦类作物的梳理,我们发现在以四川盆地为中心的平地区域,地势较平坦、土壤肥沃、降水充沛,拥有发展稻作农业的天然条件,稻在产量、规模上都能够维持区域内迅速发展的社会经济。长期以来,以稻为主的农业结构趋于稳定,很难被外来作物打破。但是山地地区不连续的地貌以及相对分散的聚落分布模式,并不适宜大规模发展单一型农业。麦类作物的传入能够很好地与原有的游牧、小规模农耕相结合,提高粮食产量。加之麦类作物的耕作、收获时间与粟、黍等并不重合,可以更高效地利用有限的耕地资源。

许多学者关注到西南地区与甘青地区的考古学文化关联,例如陈苇提出的甘青地区与西南山地之间“四纵三横”的交通路线,在不同阶段与不同区域之间的互动,最终对西南山地文化格局产生了深远的影响。总体来看,西南山地麦类作物的发展历程经历了与周边甘青地区相似的路径。甘青地区植物遗存最早见于大地湾遗址一期,黍最先出现,仰韶文化早期出现粟。马家窑文化时期甘青地区的农业经济达到鼎盛,但在随后的齐家文化阶段迅速衰落。在这一发展过程当中,黄土高原南北地区因为水资源的压力,在粟和黍的选择上呈现出显著的地域差异,黄土高原北部更倾向于选择耐旱的黍;而南部地区则种植粟,部分地区还种植稻。齐家文化时期,麦类作物开始出现。至辛店文化时期,湟水流域的农业格局已经转变为麦类作物为主。其中大麦的地位更加重要,这样的情形一直延续至卡约文化时期。与西南地区相似,麦类作物,特别是大麦能够在海拔偏高、水热条件相对较差的地区较快地适应,而在水热条件较好的区域,则偏向于维持原有的农作物体系,外来作物的影响较小。

作物在向其他地区传播的过程中会产生不同的结果,其中有一条便是成功传播并迅速发展;但“有时在传播过程中,食物生产和驯化物种并不能很好地适应当地的环境,这就会出现两种可能的结果——传播失败或转型。”西南地区的麦类作物很好地验证了这一观点。以成都平原为例,从桂圆桥一期的浮选结果来看,粟的比例较高。但从宝墩文化开始,稻就占据了绝对地位,粟占的比例极小。这表明以粟为主的农业结构在向成都平原扩张的过程当中并不能够很好地适应当地环境,而且粟的产量也无法支撑日益增多的人口,所以在发展过程中逐渐被高产的稻所取代。但是种植粟的传统却得以保留,在不具备灌溉条件或地势较高的地带,仍旧可以小规模种植。成都平原虽然在商周时期已经开始接触到麦类作物,但在遗址中几乎都是零星的发现,与稻作经济的重要地位根本无法相比,这显示出平原地区居民对于外来农作物的较低接纳度。

而在麦类作物较早出现的山地地区,以阿梢垴遗址为例,麦类作物是其主要谷物来源。新石器时代晚期该区域内许多遗址还是以粟、黍为主的农业结构。由此可以看出,山地居民与平原居民对外来作物呈现出完全不同的态度。山地居民更容易接受新作物,能迅速种植并推广,而平原地区稳定、相对高产的农业格局不易被打破。其原因可能在于不同生存环境中的居民对新作物的认知差异。在栽培、管理技术不成熟的条件下,对于平原地区已有的高产作物体系来说,更新作物体系面临着较大的风险;而山地不同的地貌环境下可以尝试性地对新作物进行种植,并不会使原有作物体系受到太大的影响,同时,在山地多样性的生计来源当中,谷物种植只是其中一部分,即使种植不同的作物也不会对其生计来源造成过大的压力。

此外,小麦之所以能够在西南山地被快速接纳,也是多方原因共同促成的结果。小麦属旱地作物,对土壤的适应力较强,但小麦种植需要足够的光、热、水条件。高海拔地区光照充足、热量条件好,对于发展小麦种植较为有利。从技术上看,青铜农具、灌溉技术的演进,也为小麦种植提供了保障。从烹饪方式来看,稻、粟的烹饪方式大多是进行蒸、煮等,虽然也有证据表明粟可能用于制作面条,但在云贵地区还未发现直接的证据。而麦类作物,特别是小麦的烹饪方式除了蒸、煮等,还可以磨粉制成其他形式的食物,“粒食方法一般就是煮粥或干饭,总之要用碗一类容器盛食,不利于携带和贮存;而面食可以制成含水量较少且有一定形状的饼、馒头,不仅方便携带,还适于短期保存。相比粒食,显然面食与游猎民族的生活更为契合。”

整体来看,西南山地的生计来源呈现出显著的多样化特点,与欧亚草原的区别在于西南山地大部分地区天然草场面积有限,利用天然草场发展牧业仅限于小规模操作。此外,家畜、家禽饲养、野生动植物资源猎取、谷物种植等多样的生计方式支撑着西南山地众多小型聚落的发展。这种在特定的生态环境当中竭尽能力获取生存资源的方式,对于我们理解西南地区,特别是山地地区的农业格局大有裨益。无论是先前的粟、黍类作物,还是后来传入的麦类作物,在山地生业经济中所占据的地位可能都没有那么重要。此外,并非所有发现麦类作物的遗址都发现有与之相配套的作物加工副产品,所以麦类作物在西南地区可能并非全部都是本地种植的,部分遗址的麦类作物也可能源自于交换、贸易等途径。

结语

对西南地区早期农业的研究,虽然材料仍旧有限,但根据已有考古材料的积累,已经能够对区域内基本的农业格局有所认识。麦类作物在商代前后开始传入西南地区,在其东传过程中,西南地区是一处重要的中转站。对西南地区麦类作物的关注,有助于我们理解农作物在传入中国之后的进一步扩散历程。西南地区地貌类型复杂,农作物的传播无法像平原地区一样迅速扩散,不同的传播路径也代表着不同的文化交流途径。在麦类作物传入以前,区域内的农业格局差异就已开始出现。在麦类作物传入后,对麦类作物栽培利用的选择,也反映出西南地区内部不同的作物选择策略。制定何种作物组合策略既取决于自然环境的制约,又受到文化、技术、社会传统等因素的影响。

(作者郜媛媛,系西南民族大学旅游与历史文化学院讲师)