摘 要:20世纪初,荷兰开始在所属东印度殖民地实施伦理政策,意图通过推进政治、经济和社会等领域的改革来提高殖民地土著的福利水平,缓解殖民地的社会矛盾并维护殖民统治。改革过程中部分西化的殖民地土著上层贵族普里亚伊与中下层贵族和平民转型为新的精英阶层,导致土著二元社会的重构。新的精英阶层在西方思想和观念的影响下反思殖民地与荷兰之间的关系,意识到土著应作为一个独立民族而存在。他们阐扬与传播民族主义,公开表达对荷兰殖民统治的不满,逐渐构建起统一的民族认同,推动印度尼西亚反殖民运动的兴起。

关键词:伦理政策;土著社会;精英;殖民;印尼

近代以来西方国家的崛起与其全球范围内积极的殖民扩张关系密切。在经历了初期以获取商品和贵金属、扩张原料和产品市场为主要目标的经济掠夺后,19世纪以降宗主国开始注重殖民地的建设、管理和生产,对殖民地的政治制度、经济基础、社会结构等进行建设和优化,以保证经济收益的持续性。此举在有助于巩固殖民统治的同时,一定程度上推动了殖民地社会经济的现代化。最为突出的案例是英国殖民统治下的印度,尤以人口稠密的北方各省为代表,英国用直接统治的方式取代莫卧儿帝国的政治制度和官僚集团,将文官制度推行于印度,促进了印度政治、经济与社会的发展,这被马克思总结为殖民主义所谓的“双重使命”。在与印度隔洋而望的荷属东印度(即今印度尼西亚),特别是爪哇岛,荷兰通过间接统治模式充分利用当地的政治和社会资源优化殖民统治要素,以不同的殖民手段推行同样的“双重使命”。

在传统的印尼等级社会中,被称为普里亚伊(Priyayi)的土著上层贵族因其被赋予的宗教神力而具备天然权威,世代受到尊敬。他们知礼仪、能歌舞、懂诗词、擅武术,主要为王室服务。早在荷兰东印度公司时期,普里亚伊就与公司商人密切合作,成为公司在当地的代理人。1826年荷属东印度成立后,普里亚伊开始为荷兰殖民政府服务,成为殖民管理机构的一部分。至20世纪初,在荷兰新的殖民政策即伦理政策(Ethische Politiek)影响下,荷属东印度殖民地社会受到破坏与建设的双重冲击:一方面,殖民地多元社会结构(plural society)开始瓦解;另一方面,传统普里亚伊与部分中小贵族和平民转型为新的精英阶层导致土著社会重构。这一过程促进了当时已处于萌芽状态的印尼民族主义的传播。因此,关注伦理政策时期以普里亚伊转型为标志的土著社会的嬗变,是深刻理解印尼民族主义产生、反殖民运动兴起与现代国家形成的重要基础。

自20世纪60年代起,包括希瑟·萨瑟兰和克利福德·格尔茨等在内的国外学者已对普里亚伊进行了研究。但他们的研究注重对“普里亚伊”的概念、职能及社会与文化属性的分析,较少涉及这一阶层的转型问题。范·尼尔通过考察1900至1927年间殖民地社会的变化探讨爪哇现代精英阶层的出现缘由,指出了精英阶层从“传统的以神秘主义为导向的世袭贵族,发展为现代的、以福利国家为导向的、以教育为基础的精英”的事实,但他对1927年之后精英阶层的发展及其对荷兰殖民统治的影响未做进一步探讨。就国内学术界而言,传统的区域国别研究多以英、美、法等大国为研究对象,关注其殖民治理政策与所属殖民地社会之间的关系。虽然近年来研究的范围和深度有所拓展,但仍较少以荷兰—印尼为专门的研究对象对该议题进行探讨。鉴此,本文以伦理政策为切入点,探究20世纪前期(即所谓的殖民晚期)荷属东印度土著社会的嬗变及其对荷兰殖民统治的影响,以期能补益学界对殖民晚期印尼史与印尼社会的研究。

一、 伦理政策的出台与实施

(一) 荷兰殖民统治危机与伦理政策的提出

19世纪70年代,在盛行的自由主义政策影响下,西方主要殖民国家对殖民地从商品输出转向资本输出。在荷属东印度殖民地,随着实施了长达40年的强迫种植制度在1870年的终结,荷兰殖民政府也转而实施自由主义政策,来自荷兰本国以及西方其他殖民国家的资本大量涌入殖民地。但在资本竞争中,无论是殖民政府还是殖民地人民都未能获益。殖民地经济在经历了19世纪末的短暂繁荣后,包括商业、银行业、信贷业和小规模零售业等在内的全行业一起消沉,至1900年前后,整个殖民地陷入了大范围的经济萧条。土著社会也未能幸免,“福利衰退”(mindere welvaart)问题日趋严重。为摆脱困境,殖民政府加重对土著的征税,激起土著不满。频繁的反抗、起义导致原本就脆弱且不稳定的殖民地多元社会结构愈发失衡,荷兰殖民统治受到严重威胁,并引起荷兰国内各界对自由主义政策的不满,纷纷呼吁改革殖民政策。1899年,荷兰议员范·德芬特(C. Th. van Deventer)认为,爪哇的强迫种植制度(Cultuurstelsel)给荷兰带来了巨大的经济利益,当殖民地出现问题时,母国有义务提供帮助,偿还这笔“荣誉债”(ereschuld)。此外,随着20世纪前后西方主要资本主义国家第二次工业革命的基本完成,资本主义在世界范围内开始由自由走向垄断,各殖民国家对海外殖民地的争夺愈发激烈,英美法等国对印尼群岛也存有觊觎之心。为维护在殖民地的宗主国地位,荷兰殖民地政策转变迫在眉睫。

1901年9月,年轻的荷兰女王威廉明娜在御前致辞中提到,“作为一个新教国家,荷兰有义务改善东印度群岛所有人的处境,对他们的幸福负有道义责任”,拉开了荷属东印度殖民地伦理政策改革的序幕。

(二) 伦理政策的内容与实施

伦理政策从1901年开始实施,至1942年日本入侵东印度群岛时终结。期间,殖民政府以“灌溉、教育、移民”为口号,在政治、经济和社会三大领域进行改革,试图通过提升包括土著在内的殖民地所有人的生活水平来缓解社会矛盾、巩固殖民统治基础。

1. 优化行政体系

首先,改革官员选拔制度,提高殖民政府行政效率。荷兰在殖民地施行直接统治和间接统治相结合的统治模式。无论在哪一种治理模式下,殖民政府均设立两套行政机构,即由欧洲籍官员担任工作人员的欧洲人行政系统(Binnenlands Bestuur),与由土著普里亚伊贵族担任公务员的土著官僚机构(Pangreh Praja),反映的是欧人治欧、土人治土的二元行政结构。伦理政策实施前,土著社会中仅有普里亚伊能够担任殖民政府官员。年轻的普里亚伊通过实习生制度(magang,意为无薪学徒)晋升。他们首先会以实习生的身份与其上司共事数年,学会履行作为一名普里亚伊应当能胜任的职责。博得上层官员青睐的年轻普利亚伊此后则能被分配到一个好的职位。一直到19世纪末,实习生制度依旧是土著贵族官员升迁最普遍的方式。但经此制度选拔出来的官员效率低下,无法满足殖民统治需求。从1900至1910年,殖民地总督西蒙·德·赫拉夫(Simon de Graff)推进改革取消实习生制度。1911年,新的通过考试选拔和擢升官员的方法开始在殖民地施行。无论是普里亚伊还是中下层贵族,抑或平民,凡是有才能者均可获得原先仅属于上层贵族普里亚伊的机会,打破了后者对殖民政府官员职位的垄断。

其次,分散行政权力。1903年,殖民政府颁布《权力分散法》(Decentralization Law),将海牙(宗主国)的权力分散给巴达维亚(殖民地),将巴达维亚的权力分散给各地区,将荷兰人的权力分散给殖民地人民。具体的方式是通过建立市政委员会和地方委员会来授予地方一定的自治权。1918年,殖民地设立人民委员会(Volksraad),权力进一步分散。由于法律规定各委员会须有欧洲人、包括华人和印度人在内的东方外国人与土著三方代表参与,土著因此开始获得掌握实际权力的机会。

2. 改善经济发展条件

首先,加大对机械、现代灌溉、科学实验等的投资,改变殖民地农业落后的状况。1905年,殖民当局设立农业部,专门负责为当地农业制定长远的发展规划;1911年,设立农业咨询局,通过教育的方式为土著农业所面临的各种问题提供咨询和指导。此外,为确保农业的发展,殖民当局扩展灌溉工程建设。这些措施在一定程度上促进了农业的发展以及出口贸易的增长。1900至1930年间,殖民地农产品出口额以每年5%的速度增长,带动对外贸易发展,实现殖民地的贸易顺差。

其次,扶持土著工业。虽然殖民当局于1905年就已宣布扶持土著工业,但未采取实际行动,主要原因在于殖民者担心发展土著工业会损害荷兰的经济利益。20世纪30年代后,在经济危机与日货的强烈冲击下,殖民政府才正式为工业的发展提供便利及指导。1934年,殖民政府在经济事务部内专设工业局,负责研究制定切实可行的工业发展措施,组织对制成品的展销,搜集产销信息,帮助扩展市场;1936年,殖民政府建立工业基金会,在政府担保下向小型工业提供长期贷款,并将一定的进口税豁免权给予对当地工业所需的机器、工具、原料的进口。虽然工业改革的许多措施并未真正贯彻,但在一定程度上促进了土著工业发展,并带动商业繁荣。

第三,改善基础设施。一方面,殖民政府注重发展交通基础设施,加强经济渗透以获得更大的经济利益。在1900至1913年间,爪哇的国营铁路增加了500公里,私营铁路发展更为迅速。截止1941年,爪哇铁路横贯全境,总长5350公里,苏门答腊的铁路里程也达到了1974公里。公路同样四通八达,爪哇和外岛的总里程分别达到了22700多公里和52800多公里。交通基础设施的完善有力促进了殖民地社会的物质、文化和观念的交流。另一方面,殖民政府于1904年成立面向殖民地土著的分州银行(Afdeeling Bank)、村营银行(Village Bank)及稻米银行(Paddy Bank),建立起完善的金融信贷体系。至1912年,分州银行已遍布爪哇各州,稻米银行与村营银行也分别达到1611家和12000余家。在外岛也有不少分州银行和村营银行建立。这些金融机构主要为殖民地农业发展提供贷款,促进了土著经济增长。

3. 改革社会福利

首先,革新教育制度。随着对外岛的扩张以及殖民机构的重建,殖民当局急需培养政府及西方企业所需要的具有现代教育背景的雇员。时任殖民政府顾问许尔赫洛涅(C. Snouck Hurgronje)提到,“我们的统治应建立在土著民更高水平文明的基础上,教育与培训是实现这一目标的手段”。为此,殖民政府积极推进西化教育,将西方的教学方式及思想理念移植到殖民地,以求对土著实行“精神兼并”,培养亲荷的土著势力。殖民政府的教育理念和措施主要体现在两个方面。一是拓展荷兰语教育。1907年,一级学校(Eerste Klasse School)将荷兰语设为教学语言,并于1914年重组为荷印学校(Hollandsch Inlandsche School)。荷印学校不仅教授西方现代知识,同时为土著提供了进入中学学习乃至接受高等教育的机会。不久,殖民政府创办的初级中学和高级中学也分别于1914和1919年开始招生。为满足高级中学毕业生继续求学的需要,1920年第一所高等学校(万隆技术学院)建立。荷兰语是这些学校主要的学习和教学语言。二是注重发展职业教育以培养专业人才。1900年,仕官学校(Opleiding School voor Inlandsche Ambtenaar)建立,目的是培养专业的政府公务员。1902年土著医生培训学校(School tot Opleiding van Inlandse Artsen)建立,目的是培养专业的医护人员。随后,各类培训学校纷纷建成。

其次,修正劳工法案,提高劳工待遇。在实施伦理政策前,雇主对劳工控制极为严密。在实施伦理政策后,殖民当局注重对劳工的保护,如颁布法律明确雇主和雇员的权利和义务;派遣官员对劳工的状况进行检查和监督;用自由劳工代替契约劳工以改变过度盘剥状况。劳工待遇得到一定保障。例如,种植园劳工的日工资水平在1917至1929年间整体呈上升趋势,从1917年的0.65荷盾上升到1924年的0.81荷盾和1929年的0.92荷盾。

最后,改善土著卫生条件。荷兰殖民者将西方的卫生习惯带到了东印度。在实施伦理政策前殖民政府就极为关注殖民地的卫生水平,甚至通过刑罚措施强制土著践行最低卫生标准。在实施伦理政策期间,殖民政府采取更为柔和的方式,设置了公共卫生机构进行宣传和管理。在此影响下,殖民地的卫生状况有了极大的提高。可以防止疾病传染的瓦房数量增多,巽他人的瓦房居住率甚至高达80%。

(三) 伦理政策改革的实质

不可否认,荷兰殖民政府推行的上述政策存在有利于土著发展的一面,殖民地的教育、经济抑或生活水平都因此受益。但需指出,该政策的实质在于用一种更为温和的手段巩固荷兰的殖民统治。正如马克思所言:“文化是一种重要的社会认同因素,资产阶级既可以利用它来推行自己的扩张,也可以利用它来巩固这种扩张的结果。”伦理政策实施期间,殖民政府的分散政治权力、扶持土著经济、改善土著社会福利等各项措施在缓和殖民矛盾的时候,更多的是有利于殖民统治的稳固。同样值得重视的是,殖民政策的改变对殖民地社会产生了重要影响。伦理政策在维护殖民者利益的同时,扩大了被殖民者与外部世界的交往联系,新的思想观念和行为方式都得以涌入殖民地社会,剧烈地冲击了既有的土著社会结构。

二、 土著社会的嬗变与新精英阶层的产生

弗尼瓦尔认为荷属东印度的社会结构存在多元特征,整个殖民地是一个由土著、华人、印度人、欧洲人等不同群体组成的社会。他们各有宗教信仰、语言和文化、思想和行为方式,彼此并不相融。在这个多元社会里,不同种族的人在同一政治框架内相互独立地毗邻而居。此外,在多元种族内部又划分为多个小族群,他们同样在社会和经济地位中担任不同角色,最为明显的特征便是等级制度。若以弗尼瓦尔的多元社会理论透析土著社会,亦可见土著社会内部呈现出明显的二元或多元特征:整个殖民地从地区外部看,由于各地区之间缺乏往来,彼此间难以相互影响,爪哇人、巴厘人甚至苏门答腊的达雅克人、米南卡保人等族群相对独立,各有民族认同及传统;从地区内部看(如爪哇岛内部),由于缺乏交往,土著社会分裂成为对立的贵族与平民,他们彼此间隔阂较大,存在明显的等级差异。内外交往的封闭性导致土著社会结构固化。随着伦理政策各项改革的推进,土著社会阶层内部的流动性开始增强,中下层贵族和平民获得更多机会,他们的政治、经济和社会地位获得提升,与普里亚伊贵族一起构成了新的精英阶层,打破了贵族与平民对立的二元土著社会结构。

(一) 行政体系改革促进土著政治地位改变

在土著二元结构中,不仅贵族与平民等级分明,交往有限,甚至在贵族阶层内部,上层贵族(普里亚伊或传统精英)和中下层贵族之间同样存在明确界限。

伦理政策实施前,仅有贵族群体中地位较高的普里亚伊阶层才能通过实习生制度的选拔担任殖民政府公务员。实习生制度废除后,中下层贵族甚至平民亦可以通过考试的方式进入殖民机构。一方面,行政体系改革打通了中下层贵族的晋升通道。井里汶的驻扎官范·德·马雷尔就回忆了所辖地区年轻贵族的晋升历程:有能力的土著年轻人通过考试择优录取成为助理职员;两年后,助理职员再次参加考试,政府按成绩排名决定他们升迁和任职的区域。另一方面,平民阶层有机会显著提升其政治地位。随着20世纪20年代西化教育的普及,平民阶层亦可通过接受教育获得官员任职资格,从而打破了官员出身高级贵族的传统。一个普通平民甚至可以“土鸡变凤凰”,成为高级官员,其职位几乎与上层贵族摄政相近。与此同时,殖民政府将一些行政效率低下的原贵族官员驱逐出政府机构。例如,1910年,茉莉芬地区许多本土官员被解雇,到了1914年,甚至能力不足的高层官员也被强制退休。此举使得一些接受西化教育的中下层贵族和平民有更多机会获得原本因出身而无法获得的职位。

20世纪的殖民政府官员中,中下层贵族和平民越来越多,一方面是因为上层贵族子弟在其他领域寻求限制少且回报高的职业,另一方面由于殖民政府对高效的本土官员的需求为低出身的人才提供了一条向上的道路。因此,殖民地行政体系改革成为打破土著社会既有结构、促使内部出现阶层分化的重要推力。上层普里亚伊贵族地位下降、中下层贵族和平民政治地位上升是20世纪前二三十年殖民地土著社会变化的主要特征。

(二) 经济改革措施促进土著财富增长

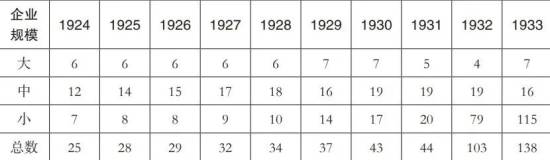

伦理政策实施前,由于殖民地非印尼人群体(尤其是华人与欧洲人)经济实力的强大,土著很难在大规模经济中站稳脚跟,土著经济发展受到限制。随着新的经济改革措施的推进,殖民政府对土著经济的扶持达到前所未有的程度,土著企业获得涉足各经济部门的机会,土著商人和企业在爪哇以及苏门答腊西海岸发展纺织工业,在爪哇东南部发展蜡染业,在爪哇西北部发展丁香烟业,在南苏拉威西发展内河航运业以及在爪哇北海岸发展渔业。在这些土著企业中,土著中下层贵族与平民是主要的组成力量。平民与中下层贵族得以在经济改革中受益。以爪哇古突士的丁香烟行业为例,1924到1933年间,古突士的丁香烟产业得到发展。尤其在1931年后,平民经营的小型工厂数量增长迅速(参见表1)。不仅如此,许多土著小型制造业也在政府政策的支持下有所发展。相应地,这些企业的工人数量也从1929年的150万增加到1938年的280万人。平民经营的小民制造业的发展使得不少平民成为富裕商人。工业的发展带动了土著商业的进步。在20世纪,来自农村的土著制造商与贸易商作为新的群体加入新的土著经济精英行列。

资料来源:B. van der Reijden, Rapport Bertreffende eene Gehouden Enquete naar de Arbeidstoestanden in de Industiie van Strootjes en Inheemsche Sigaretten op Java, Deel 2, Batavia: Landsdrukkerij, 1929, p. 6.

(三) 西式教育改革促使知识精英崛起

首先,土著贵族阶层对西化教育的重视使得一个讲荷兰语的新贵族社群出现了。在19世纪前半期,贵族主要接受伊斯兰学校教育。普里亚伊认为他们的后代在伊斯兰学校接受教育后,同样具备足够的知识和能力来继承父辈在殖民政府所担任的职位。至19世纪后半期,这些贵族逐渐意识到接受西方教育的重要性,但人数不多。20世纪初的行政体系改革使得思想开明的土著贵族意识到接受新式教育是贵族子弟维持其固有威望的必由之路。越来越多的来自贵族家庭的学生进入西式学校接受教育,甚至前往荷兰留学。他们成为近代殖民地社会的第一批土著知识分子。1914年荷印学校改革完成后,更多贵族后代进入学校就学,甚至进一步深造。在知识和文化的交往过程中,他们的思想与习惯日益受到西方影响,促使他们与本土文化逐渐分离,表现为新知识精英的生活方式与行为习惯方面日趋西化。传统贵族一般身穿巴提克(Batik)服饰,不穿鞋子(shoes),只着传统拖鞋;与人交谈时盘腿坐于象征更高地位的遮阳伞(payung)下,用爪哇敬语交谈。与此形成鲜明对比的是,新精英阶层衣着打扮倾向于在传统服饰中掺杂西方元素,如衬衫、领带等,甚至不再穿土著布裙,而改穿西裤,留短发;与欧洲人交谈时喜欢坐在椅子上与其握手,用荷兰语交谈;改变传统用餐礼节和习俗,开始使用刀叉,并喜欢上奶酪和椰花菜等。

这种分离因为西式学校的存在得到强化和扩散,但当时的土著贵族几乎没有意识到将孩子送到学校接受现代教育会摧毁旧社会及其文化。在西方文明的影响下,这些西式学校学生,无论来自普里亚伊上层贵族,还是来自中下层贵族及富裕家庭,彼此交往日渐频繁,彼此认同日渐增加,形成了一个新的讲荷兰语的土著社群。当这些新的知识精英的后代入学时,家庭的影响使得这些“第二代”使用荷兰语而非本土语言的自觉性更强烈,荷兰语学校成为其优先考虑的对象。因此,接受西方现代教育的土著贵族学生及其家庭开始形成一个讲荷兰语的新精英社群,与讲本土语的原先的族群之间的隔阂日益扩大,导致了土著社会内部阶层的分化。

其次,西化教育也促进了普通平民知识水平的提升。伦理政策实施初期,荷兰语学校的土著学生主要以贵族后代为主。以荷印学校为例。1914年改革后的荷印学校主要是为殖民政府培养掌握荷兰语的土著官员。荷印学校在最初的入学条件中设置较高的门槛,规定“父母的社会身份与经济地位是决定能够就读于荷印学校的两大因素”。如若平民足够幸运获得欧洲人或贵族资助也可以入学,但只占极少数。随着教育改革的深化,越来越多非贵族子弟得到了入学机会,阶层的限制被打破。到1926年,大约有三分之二的学生来自中下阶层。此外,在教育改革的影响下,中学、职业学校甚至高等学校也向普通平民开放,并且平民学生人数逐渐增加。例如,某一仕官学校在1909年招收的学生中出身于贵族家庭的占据72.3%,1926年降至44.7%,1927年仅有14.3%。在西式学校中,普通平民的后代接受与贵族学生同质的教育,相同的课程内容以及共同的语言有助于消弭他们之间的差异。消弭的形式既表现为来自平民阶层的学生开始接受贵族子弟的学习、生活方式,也表现为来自不同土著族群的学生在日常的交往中逐渐融合。虽然大部分平民学生依然无法根本改变其所处阶层和地位,但仍有不少杰出平民子弟成为新的知识精英群体中的一员。

(四) 新精英阶层的出现与土著社会的重构

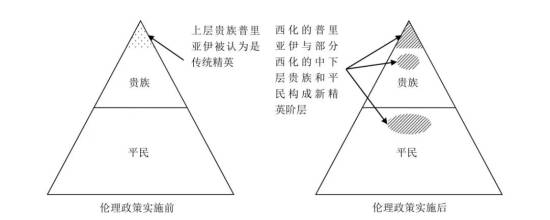

就单个民族或国家而言,外部交往的发展程度对这个民族本身的整个内部结构往往具有重要作用。随着伦理政策实施的深入,土著各阶层获得的发展机会开始增多。接受了现代西方思想和教育的传统普里亚伊依然在殖民政府中发挥着他们的影响力,原先机会寥寥的中下层贵族甚至平民也有可能获得更多的政治、经济与教育机会,从而改变他们的命运。这些在伦理政策中受益的土著群体构成了印尼新的土著精英阶层,导致土著社会的重构,促成土著社会由贵族与平民对立的二元结构嬗变为新精英、贵族和平民并立的三元结构。

如果说传统精英阶层仅指普里亚伊的话,新的精英阶层既包括越来越西化的普里亚伊,还包括通过政治、经济及教育改变命运的中下层贵族和平民(参见图1)。在新的精英阶层中,传统普里亚伊并未“逐渐淡出历史的舞台”,而是在近现代西方知识和思想的浸染下继续为殖民政府服务。容纳了新精英阶层的土著社会具有两个明显特征:一是本土传统性与西方先进性共存,反映了土著文化与西方文明的交流与结合;二是土著社会内部的流动性大为增强,这得益于随着改革的深入,中下层贵族和平民转化为新精英阶层的速度越来越快。

三、 新精英的崛起与印尼民族主义的传播

印尼民族主义思潮起源于19世纪末20世纪初。过渡到垄断资本主义后,荷兰开始摆脱不干涉主义,对印尼群岛各地发动大规模殖民战争,激起印尼各地人民反抗。在荷兰帝国主义和印尼人民矛盾日益激化的背景下,印尼爱国贵族知识分子遂成为早期民族主义者。早在1899年,民族主义运动先驱卡尔蒂尼(R. A. Kartini)便提到:“在整个土著社会中,某种大变动必将到来,它的发生不可避免。”这里所言的“大变动”不仅指印尼反抗荷兰压迫的运动,更是意指民族主义思潮大变革的到来。镇压日益发展的印尼民族主义情绪,维护殖民统治成为荷兰转变治理手段、施行伦理政策的重要考量。但伦理政策并未真正缓解殖民统治与土著精英的紧张关系。伦理政策表面上旨在推动土著人口的进步与繁荣,但其极端伪善和野蛮的殖民本质没有改变。就如弗尼瓦尔所评述的,“自由党人发表文字,虽然使用了‘爱爪哇人’的字眼,但却没有让它触动他们的口袋”。即便如此,在伦理政策改革中,受西方思想影响而崛起的新精英阶层开始反思自身在殖民社会中的角色和定位,逐渐产生并积累了对荷兰殖民统治的不满,加速了被殖民的土著社会的思想解放进程。出乎殖民者料想的是,作为压抑印尼民族主义情绪重要举措的伦理政策反倒成为激发印尼民族意识的重要推手。

首先,新精英阶层促进了印尼民族主义的兴起与传播。民族主义是一种只有在城市中才能形成的理念。在教育改革中,前往集中在城市的西式学校求学的土著知识分子转变为新精英阶层。在城市里他们不仅摆脱了传统的生活和传统的权威人物,而且接触到西方的观点和理念,逐渐形成他们对未来印尼社会的设想。作为西方人统治的象征和实施统治工具的殖民地城市,成为结束这种殖民统治的策源地。此外,留学欧洲的学生经常会遇到激发他们政治意识并向他们介绍西方民族主义、民主、社会主义和立宪制度观念的课程和大学环境。因而,印尼民族主义的理论武器来源于西方思想界。他们的思想愈发独立,对荷兰的统治愈发质疑,意识到作为被殖民者、被压迫者以及被羞辱者的命运,并试图破坏、改变现存的社会秩序,为印度尼西亚的重生展开活动。1922年,留学荷兰的土著学生成立印度尼西亚协会(Perhimpunan Indonesia),主张争取印度尼西亚的独立,对殖民政府持不合作态度。1924年,人民委员会副主席在给荷兰驻柏林大使的一封信中提到:“荷兰殖民政府对印尼事务的不作为使得印尼的年轻人与荷兰对抗。这种不满或多或少地弥漫在知识分子圈层,尤其是在荷兰留学的知识精英中以惊人的速度蔓延。”一些留学生回国后积极宣传西方的自由民主思想以及现代主义思想,推动印尼独立的步伐。印尼独立后的首任副总理哈达(Mohammad Hatta)便是从荷兰留学回国进行运动的典型代表。

其次,新精英对荷兰殖民统治的不满催化了民族主义运动的形成。一方面,殖民政府机构以及西方企业的职位需求始终未能跟上教育规模扩大的步伐。据1928与1929年的政府调查报告显示:政府职位的供应每年增长不超过2%,而受西化教育的印尼人口每年的增长率为6.7%。教育扩展的速度远超过社会发展的速度,许多接受了西式教育的土著知识分子就业前景黯淡。受始于1929年的全球大萧条波及,荷兰殖民地经济陷入危机,使得殖民地的知识分子失业问题雪上加霜,他们对殖民政府的不满与怀疑与日俱增。另一方面,殖民地社会的种族歧视与政治压迫处处为土著新精英设置关卡和障碍。尽管殖民当局于1913年宣布政府职位面向所有种族开放,强调教育资格和经验是唯一的评判标准。但实际上,大多数政府部门的雇用政策明确表示荷兰人在职位竞争中比土著更具优势。殖民机构的高等职位只能由荷兰人担任,土著只能担任下层职位,且升迁机会寥寥。据统计,到1940年,殖民机构98.9%的下层职务由土著担任,92.2%的上层职务则由欧洲人担任。此外,欧洲雇员与本土雇员无论是就业资格抑或工资水平都存在较大差异。如,要想获得相同的法律就业资格,土著在巴达维亚法学院需要学习五年时间,而荷兰法学院毕业的荷兰学生则只需三到四年;土著公务员每月基本工资为25荷盾,而同样职位的欧洲官员则为60荷盾。因此,寻求未来出路的愿望导致土著极度反感荷兰人的垄断地位,新精英尤其是知识精英的反抗情绪在压制与歧视中不断酝酿。他们认为自己有能力做现在荷兰人所做的一切事情,他们不再需要被指导,而是想要领导。苏加诺提到:“我们印度尼西亚人清晰意识到棕色人种和白色人种之间存在明确界限:棕色人企图获得权力,白色人则想要保留权力,这意味着二者之间的关系正达到一个恶化的高潮阶段。”因而,新精英尤其是知识精英开始成立众多民族主义政党与组织。印尼第一个民族主义组织至善社的发起人乌萨达是爪哇医校的早期毕业生;第一个激进民族主义政党东印度党的创立者库苏马和苏里安宁格拉特也曾求学于巴达维亚医校;印尼民族主义组织伊斯兰联盟的灵魂人物佐克罗·阿米诺多毕业于土著仕官学校;印尼现代民族运动的著名领袖苏加诺毕业于万隆工学院;印尼共产党的早期领导人中,马卡拉毕业于中等师范,达尔梭诺毕业于农技学校。新精英及其建立的组织不愿忍受荷兰剥削与统治,纷纷要求独立,开始影响印尼社会的发展历程,催生了包括1926—1927年的共产主义运动在内的民族主义运动。

最后,新精英阶层内部的交往和调适有利于印尼民族认同的构建。得益于交通基础设施的不断完善,殖民地各地学生开始了前往巴达维亚等大城市的“朝圣之旅”。年少的“朝圣者们”向内、向上跋涉前进,在小学邂逅来自不同的甚至有可能还曾经是敌对的村庄的朝圣同伴;在中学邂逅来自不同语族的同伴;然后在首府的大学机构中邂逅来自殖民地全境各地的旅伴。经济精英也因交通设施的发展而加深彼此间的交往。不同社会与种族背景的土著在交流与互动的过程中,民族和身份认同逐渐同质化。大众传媒的发展则进一步加速了这种同质化进程。新精英跨越各自的宗教信仰、各自的方言和行为习惯、职业以及区域主义的界限,进而将他们统一定义为“印度尼西亚人”。他们观念中的“祖国”从原本的地方层面的“祖国”上升为印度尼西亚层面的“祖国”,更关注印度尼西亚民族而非狭窄地域内的部族。不少新精英通过杂志与报纸等宣传民族主义。随着报刊业的不断发展,民族主义非但在新精英阶层弥漫,更在普通群众中传播。在新精英阶层的推动下,殖民地土著逐渐意识到:他们首先是印度尼西亚人,其次才是爪哇人、米南卡保人、苏拉威西人、基督徒、伊斯兰教徒、佛教徒、商人、知识分子、平民等。多元的民族特性以及二元的等级特征在荷兰殖民统治的压迫下暂时得到压制,民族统一性得以彰显,“殖民地的边界”最终成为“民族的边界”。荷兰殖民政策使得群岛各地较为分散的爱国主义发展成为统一的爱国主义。

结语

在生产力的推动下,人类社会交往的形式随之变化,交往范围由狭小走向扩大,交往活动也由简单走向复杂,交往程度由肤浅走向深化,而交往的手段也由野蛮走向文明。这一过程在殖民晚期的历史进程中表现得尤为明显。披着“道义思考”外衣的伦理政策即是一个很好的案例,它是荷兰在其殖民地治理理念和方式的调整,是由以往的赤裸裸的野蛮掠夺向更具欺骗性的“文明”手段的转变。

在伦理政策指导下,荷兰殖民政府意图通过提高土著的福利水平来缓解殖民地的社会矛盾,进而维护现存的殖民与被殖民的关系。从这些措施的效果来看,荷兰殖民者的目的部分得到了实现,但其殖民本质决定了殖民地社会中荷兰殖民者与土著社会之间的根本矛盾无法得到解决。某种意义上,伦理政策改革甚至激化了这种矛盾。它推进的在政治、经济及社会等领域的改革,助推了源自西方的新思想和新观念在殖民地的传播,进而剧烈冲击固化的社会结构,促成西化的上层贵族普里亚伊和部分中下层贵族及平民形成了土著新精英阶层,导致贵族与平民对立的土著二元社会嬗变为新精英、贵族与平民并存的三元结构。在激化的社会矛盾中,崛起的新精英开始反思殖民地与荷兰之间的关系,意识到土著应作为一个独立民族而存在。为此,他们阐扬与传播民族主义,公开表达对荷兰殖民统治的不满,逐渐构建起统一的民族认同,推动了印尼反殖民运动的兴起。

美国学者戴维·赫尔德(David Held)等认为,近代西方的世俗意识形态和话语在殖民地传播开来,推动了当地民族主义和共产主义运动的出现以及精英中传统信念的重构。20世纪初印尼历史的发展也跳不出这样的模式,而伦理政策无疑“充当了历史的不自觉的工具”。

原文链接