19世纪,马格里布地区经历了激烈的社会变革,其中最为重要的是欧洲殖民主义在这一地区的扩张和土著人的反殖民主义抗争。阿尔及利亚作为马格里布的地缘枢纽,具有重要的战略价值,因而成为西方殖民者觊觎的对象。1830年法国以“扇击事件”为由,悍然入侵阿尔及利亚,并将其视为在马格里布地区的拓殖基地。“从法国人占领阿尔及利亚开始到现在,这片不幸的国土一直是不断地流血、掠夺和强暴横行的场所。”因此,恩格斯将法国人在阿尔及利亚进行的战争称为“强盗式的战争”。阿尔及尔德伊政权的投降标志着土耳其近卫军集团在阿尔及利亚统治的终结,而本土部落民的反抗斗争成为反殖民主义的主要形式。这些反抗斗争往往都披上了宗教的外衣,特别是马拉布特(Marabouts)在殖民征服时期(1830~1871)抵抗法国的斗争中扮演了领导者的角色。马拉布特是伊斯兰教在马格里布地区传播过程中形成的特殊宗教阶层,它在部落社会中调节神、统治者与部落民之间的关系,并演化为部落社会对马拉布特崇拜的独特宗教信仰和实践。马拉布特崇拜凭借这种特殊的信仰体系和组织结构,它因此在19世纪阿尔及利亚历史变革中发挥了不可替代的作用。

早期西方学者对马拉布特的研究与法国殖民统治在阿尔及利亚的扩张是密切相关的。由于意识到马拉布特在反抗法国殖民统治中的特殊性,一些在法国殖民当局任职的学者开始对阿尔及利亚被征服地区的苏非教团和马拉布特进行调研。19世纪的这些实地考察获得的口述信息被殖民当局整理,成为后来学者进行学术研究的重要文献来源。1880年,匈牙利学者伊格纳兹·戈尔德齐哈尔(Ignác Goldziher)发表了《穆斯林的圣徒崇拜》一文,在服务于殖民当局的“文明化使命”的同时,开始用“科学”的研究方法来观察阿尔及利亚部落的宗教问题,这为学者开展独立研究奠定了方法论基础。但这一时期的相关研究都带有东方学特征,强调“先进”的西方文明对“野蛮”的伊斯兰世界的“发现”,其最大的贡献是保留了数量较多的社会调查档案。20世纪,马拉布特研究被纳入社会人类学范畴,法国学者皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)强调马拉布特领导的反殖民起义是法国殖民化引起的文明之间冲突的结果;而英国学者厄内斯特·盖尔纳(Ernest Gellner)则系统调研了阿特拉斯山马拉布特圣徒的分布、组织、结构和功能等相关问题,对殖民统治背景下马拉布特的社会生活进行了详细的考察。社会人类学的研究方法在对相关史料的发掘和调研数据的积累方面做出了重要的贡献,但它更专注于马拉布特社会经济地位的变化,而忽视了殖民统治背景下马拉布特政治身份的转变。近年来日本学者私市正年试图突破社会人类学研究的框架,从历史学视角对中世纪马格里布社会的圣徒崇拜现象作出解读,但遗憾的是,他的研究未涉及殖民主义背景下的马拉布特崇拜问题。国内学术界对马拉布特的研究相对比较薄弱,仅有少数著述涉及此问题,尚无专门的研究成果。正是基于国内外学者已有的研究成果,本文拟综合利用相关学术资源,对相关史料进行全面解读,从家园到异域转换的历史维度考察殖民征服的政治性特征与马拉布特政治身份转变的互动关系,进而揭示殖民统治对殖民地社会变革的影响。

一、殖民征服前马拉布特的发展演变与基本特征

为了服务于在阿尔及利亚的殖民统治,19世纪在殖民部门任职的法国学者对阿尔及利亚的马拉布特崇拜现象进行了初步的研究,这是西方学者最早涉猎马格里布地区一种完全陌生的宗教文化。法国著名历史学家阿列克谢·托克维尔结束了美国的考察之旅后,于1833年至1843年数次往返于法国和阿尔及利亚,对阿尔及利亚社会情况进行调研,以帮助法国政府制定切实可行的殖民政策。他注意到阿拉伯贵族与伊斯兰教之间的特殊关系,故提醒法国当局要注意那些“因虔诚和智慧而获得非凡圣洁名声的人,这些人被称为马拉布特,他们一生都受到公众尊崇,且对周围人的思想产生了重大影响……那些军事贵族是阿拉伯社会的心脏与肢体,而马拉布特是这个躯体的灵魂”。托克维尔所说的马拉布特是阿拉伯语词汇“”的法语音译,拉丁语拼写为“Mourabit”或“Mrabet”,其本意是指驻防者。在阿拉伯人征服北非的过程中,出现了一些修筑于山巅之上,供远征之用的要塞(Ribat),军队在此驻防,储备兵器粮草。后来随着苏非主义的渗透,出现了里巴特“Rabita”一词,指代在边境的城堡中供祈祷和军事练习的军事清真寺,因此马拉布特最初用来形容“在卫戍要塞中驻守的战士”,后来军事意味逐渐褪去,它变成了称呼那些离开俗世,在圣祠或山林中隐居的修士。由于马格里布地区的政治碎片化特征,不同地区的马拉布特特征也不相同,这就使“马拉布特”一词成为难以清晰被界定的概念。例如,美国学者主编的“宗教、哲学与运动历史辞典”丛书的第58卷——《苏非主义历史辞典》中,马拉布特是指原法国北非和西非殖民地存在的受尊崇的圣徒以及圣徒崇拜的社会宗教现象。而在该丛书的第95卷《伊斯兰教历史辞典》中,马拉布特被解释为主要指北非的圣徒及其后裔,他们具有赐福的力量(Barakah),其坟墓亦成为朝觐之地。显然,马拉布特在这里即特指圣徒及其后裔这一人群,也泛指围绕这一特定人群而形成的崇拜现象。在阿尔及利亚,马拉布特一词甚至还被用来称呼圣墓。

毫无疑问,马拉布特崇拜的形成是柏柏尔人的原始信仰与在马格里布传播的伊斯兰教相结合的产物。在伊斯兰征服之前,马格里布地区有多种宗教流传。长期与亚洲文明和欧洲文明的交往,使地中海沿岸地区很早便接触到了基督教和犹太教等非本土宗教,其信徒除了外来移民外,部分当地的柏柏尔人也皈依了外来的宗教。但大多数柏柏尔人居于内陆,其民族的原始信仰体系仍然居于主导地位。根据希罗多德的记载,马格里布内陆部落纳撒蒙人(Nasamones)是一个“以巫师为业的民族”,“至于他们发誓和占卜的方式,则是他们把自己的手放在他们中间号称最公正和最优秀的人物的坟墓上面,他们是凭着这些人的名字发誓的。他们的占卜方式是他们到其祖先的坟墓那里去,在那里祈祷之后,便倒下来睡觉,而以他们所做的梦作为神托”。由此可见,在马格里布地区的土著人的原始宗教中,就已经存在偶像/祖先崇拜,以及坟墓崇拜的现象,并且这种崇拜在这个以巫师为业的民族中占有非常重要的地位。穆斯林对马格里布的征服始于641年,由于柏柏尔人的部落凝聚力和尚武精神,迫使阿拉伯人付出了极大的代价,到8世纪初才完成对这一地区的占领。与军事征服的困难重重相比较,马格里布的伊斯兰化却进展迅速。雅古特认为:“柏柏尔人是真主创造的人类中最野蛮、最鲁莽、最容易轻信花言巧语的蛊惑、最易骚动暴乱的人……有多少‘自称’为先知的人,有多少佯称自己是救世主的马赫迪,柏柏尔人都一一相信了;哈瓦利吉派的宣传使很多柏柏尔人在皈依了伊斯兰教后加入了该派。”到12世纪以后,苏非主义传播到了阿尔及利亚,1197年曾游学于摩洛哥和麦加的艾卜·梅迪扬·舒艾卜·伊本·侯赛因·安萨里(Abu Madyan Shu’ayb ibn al-Husayn al-Ansari)在布日伊(Bougie,现阿尔及利亚贝贾亚)建立传教中心,成为神秘主义形成时期北非最负盛名的苏非学者,这是关于阿尔及利亚苏非主义传播的最早记录。阿拉伯征服以后阿尔及利亚部落、民族和教派之间的冲突为各种教派在当地的传播创造了条件,特别是那些在阿拉伯帝国中心区域无法获得生存空间的教派,在阿尔及利亚迅速实现了本土化。“圣人的调解、什叶派、哈瓦利吉派、在宗教文本中使用本地的语言、保留本地的农业和社会仪式以及将它们融入现在被认为是‘伊斯兰的’世界观之中。”苏非派以导师为核心的组织结构和神秘主义为特征的信仰体系与阿尔及利亚土著人的原始信仰很快结合在一起,一方面,伊斯兰教排斥巫术的涉入,但另一方面,为了成功限制其他宗教的发展,它又不得不借助巫术的形式来巩固自己,这就催生了苏非主义的本土变体,即以对马拉布特崇拜为内容的地方伊斯兰信仰实践。

由此看来,马拉布特崇拜脱胎于苏非主义,但又具有与苏非主义不同的特点。在宗教信仰层面,苏非主义既包括以安萨里和伊本·阿拉比等伊斯兰权威教义学家和哲学家及其所建立的神秘主义哲学思想体系,也包括文化水平参差不齐的圣徒和圣徒崇拜类型的民间宗教形式。马拉布特属于阿尔及利亚广泛存在的民间宗教信仰实践,其核心要素是由圣裔(Sharif)、札维叶(Zawiyas)和赐福的力量巴拉卡构成。马拉布特的第一身份是圣裔,他们在血缘上都能追溯到先知穆罕默德,血统的高贵在马格里布以血缘关系为纽带形成的乡村和游牧部落中显得尤为重要,这是马克斯·韦伯所言之克里斯马式(Charisma)传统权威合法性的主要来源。“札维叶”一词在13世纪取代里巴特,成为苏非和马拉布特圣徒传道之所的称呼,此外它还承担着许多政治、经济和社会功能,从而使马拉布特圣徒所建立的札维叶成为苏非教团活动的中心。赐福的力量巴拉卡是这种民间宗教信仰实践的核心信条,也是马拉布特能否成为圣徒的关键所在。所谓巴拉卡是人的灵魂与安拉的精神融合的体现,是一种能够创造神迹的力量,如使病人痊愈、死人复生等,掌握这种能力的马拉布特便能成为圣徒。这种能力能够通过继承和传授等方式,转移到圣徒的子女和弟子身上,使其成为教团和札维叶新的领导者,因此,能够成为圣徒的马拉布特较少。信徒认为,这种创造神迹的力量隐藏在圣徒生前接触或使用过的东西,以及死后的陵墓之中。因此,这些物品便都具有了神性,成为马拉布特圣徒崇拜的重要组成部分,这样,以圣徒崇拜为核心的马拉布特通过物质和精神的力量在乡村和游牧部落中具有广泛的影响力。

在社会组织层面,马拉布特在阿尔及利亚农村的部落社会中兼具宗教组织和社会组织功能。16世纪以前马格里布的沿海地区是东西方文明的汇聚之处,受外来文明带来的压力,当地柏柏尔人退居内陆。马格里布地区部落的崛起与衰落始终处于变动之中,部落社会本身的流动性决定了古代王朝边界的不确定性。直到16世纪奥斯曼帝国征服马格里布,建立了阿尔及尔摄政国,现代阿尔及利亚的版图才大体固定下来。阿尔及尔摄政国由以土耳其近卫军为核心的军事贵族统治,直接控制区域仅限奥兰和君士坦丁等城市,地方治理则是利用部落的独立性,采取分而治之的策略。由于城市化水平较低,到19世纪初阿尔及利亚仅有5%~6%的人口居于城市;在农村则以部落为单位分布,其中16%是马赫赞(Makhzen)部落和依附于土耳其人的部落,半独立的部落约为15%,其余皆为独立部落。阿尔及利亚的马拉布特在这样四分五裂的部落社会中发挥着不可替代的社会调节作用。在处理与政府的关系上,马拉布特与苏非主义的相似之处是二者都独立于行政当局的控制之外,而且马拉布特与政府在地方层面的权威存在竞争关系,但不同之处在于,马拉布特与政府之间也存在互补性。社会人类学研究学者认为,殖民征服前的马拉布特充当了在支离破碎的部落与缺乏有效集权的政府之间维持平衡的角色。在部落和教团的纷争中,马拉布特的圣裔身份也使它能够发挥政治和经济调停者的作用。总之,伊斯兰教在阿尔及利亚传播的过程中,不断适应本土部落社会,并吸收了地方原始信仰和习俗,产生了马拉布特崇拜,这种在阿尔及利亚广泛存在的特殊宗教实践。马拉布特崇拜通过信仰的仪式化、神圣化、多元化和等级化,使宗教信仰上的影响力转变为社会行动上的组织能力,成功建立了一套完整的社会关系网络。

二、殖民征服时期马拉布特阶层的反抗斗争

阿尔及尔陷落后,1830年7月23日部落首领和马拉布特在马提福海角(Cape Matifou)的特门特福斯(Tementfous)召集会议商讨如何进行抗法斗争,分散的部落社会结构和分裂的伊斯兰教秩序使得建立统一斗争联盟的愿望破灭。此后担负起抵抗法国殖民入侵使命的主要是两种领导力量:一部分是以艾哈迈德·本·穆罕默德(Ahmad bin Muhannad)为首的奥斯曼帝国余部——科洛格卢人(Kouloughlis);还有一部分是以阿卜杜·卡德尔(Abd al Qadir)为代表的马拉布特教团。科洛格卢人以奥斯曼帝国统治时期的政治框架进行的抗法斗争到1837年前后基本被平息,而马拉布特领导的反抗斗争则持续到1871年。马拉布特领导的反抗斗争大体可以分为两个阶段:第一阶段是1832年至1847年阿卜杜·卡德尔领导的吉哈德运动;第二阶段为阿尔及利亚东部马拉布特领导的马赫迪起义。

(一)阿卜杜·卡德尔领导的吉哈德运动

阿尔及利亚西部由于法国入侵造成管理体系上的真空状态,各种部落势力相互竞争,其中来自贾拉巴(Gharaba)部落哈希姆家族的阿卜杜·卡德尔脱颖而出,成为反法斗争的旗帜。阿卜杜·卡德尔以奥兰地区作为根据地,作为卡迪里教团(Qadiriyya Order)的领袖,他被授予埃米尔的称号,他又从摩洛哥国王那里接受了素丹的哈里发的称号,这样他集信士的领袖和政治领袖于一身,逐渐构建起其领导阿尔及利亚反殖民斗争的合法性。阿卜杜·卡德尔领导的抗法斗争充满了伊斯兰教的要素,他的领导权威来自其马拉布特的宗教身份,其政治动员主要使用吉哈德的旗帜,在阿尔及利亚部落社会缺乏政治共识的背景下,伊斯兰教成为共同的意识形态,为分裂的社会提供了必要的政治整合工具。阿卜杜·卡德尔领导的吉哈德运动成为阿尔及利亚独立精神的象征,它建立的埃米尔国也已经具备独立的政治身份,为一个真正的阿尔及利亚国家的诞生奠定了基础。

在同一时期瓦哈比主义所构建的政治秩序中,强调《古兰经》和圣训的权威性,严格否定拜物和偶像崇拜。与瓦哈比主义不同,阿尔及利亚埃米尔国政治权威的宗教基础是马拉布特崇拜。首先,阿卜杜·卡德尔出身于先知所属的哈希姆家族,其显赫的血统可以追溯到阿里的长子哈桑,对于以血缘为纽带联系在一起的部落社会,高贵的血统对政治权威的形成具有重要意义。其次,阿卜杜·卡德尔出身于卡迪里教团,且其出生的马斯卡拉地区是该教团的中心,因此,阿卜杜·卡德尔作为教团的领袖,容易借助马拉布特这种特殊的宗教崇拜形式,形成政治上的权威。最后,阿卜杜·卡德尔拥有超凡的个人魅力与才能。他自幼学习《古兰经》,通晓天文地理等学科的知识,在反法斗争中又表现出卓越的战争指挥才能,特别是战场上的胜利为政治权威的确立奠定了坚实的基础。阿尔及利亚国家的最高权力属于埃米尔,国家实行自上而下垂直管理体系,正如阿卜杜·卡德尔所说的:“我的命令(直接)下达给哈里发,并逐步传达到谢赫(村长);谢赫的报告也按同一系统上报给我。”因此,阿卜杜·卡德尔的马拉布特身份帮助他实现了对奥斯曼统治者的替代,并克服了摄政国时期异族统治的政治合法性问题。

吉哈德运动在反抗法国殖民与缔造新的民族国家中的作用是不容忽视的,它为对抗“基督教”法国的侵略提供了一个无可替代的政治动员框架。阿卜杜·卡德尔在诸多政治称号中特别强调埃米尔,即“信士们的长官”这一具有宗教意味的头衔,他利用马拉布特崇拜所提供的丰厚政治遗产,以宗教作为旗帜进行大众政治动员。阿卜杜·卡德尔发起的吉哈德本身对敌我界限的划分更加清晰,二分法式的价值判断为国家的政治行为提供了最具说服力的合法性,这吸引了其他一些教团参加其中,其在领土最广阔时期曾控制阿尔及利亚的三分之二。同时,伊斯兰教为埃米尔国的政治行为和制度提供了一种内在规定性,这主要体现为国家机构的伊斯兰宗教色彩。阿卜杜·卡德尔作为国家领袖,集宗教与世俗政治权力于一身,他通过宗教学者发布的法特瓦(Fatwas),使用吉哈德来动员法国占领区的阿尔及利亚人参与反抗殖民主义的斗争,并对与法国殖民者相勾结的部落进行讨伐。阿卜杜·卡德尔领导的反殖民主义斗争坚持了近20年,到1847年他领导的运动最终失败了。阿卜杜·卡德尔斗争的目标是建立一个摆脱法国控制的政治实体,为了实现这个目标,他利用马拉布特崇拜的宗教象征和吉哈德理念为阿尔及利亚部落社会提供了新的整合条件,因此,阿尔及利亚早期民族国家兼具政治性与宗教性。

(二)马拉布特领导的马赫迪起义

科洛格卢人在阿尔及利亚东部的反抗斗争主要以城市为中心,其目标是捍卫奥斯曼帝国所建立的社会和政治秩序,这些斗争是由城市的乌莱玛阶层进行组织和领导的,它寄希望于奥斯曼帝国素丹的援助,未能对乡村人口进行广泛的动员。在君士坦丁陷落后,这些城市的宗教显贵和家族很快与殖民者进行合作,从而也失去了本土居民的支持。在艾哈迈德贝伊领导的反抗斗争结束后,活跃于乡村的马拉布特成为新的斗争领导者。1841年2月以后,法国改变了对沿海地区的有限占领策略,转为对阿尔及利亚全面征服的军事殖民化政策。在殖民军队的打击下,1843年以后阿卜杜·卡德尔接连失利,这基本上确立了殖民者在阿尔及利亚的优势地位,也宣告吉哈德运动的二元对抗模式走向终结。此后,马拉布特领导的乡村反抗运动仍然时有发生,而且主要集中在东部山区高原和沙漠边缘地带,与科洛格卢人重建摄政国政治秩序的斗争相比较,这些马拉布特领导的反抗斗争更具有本土基础。

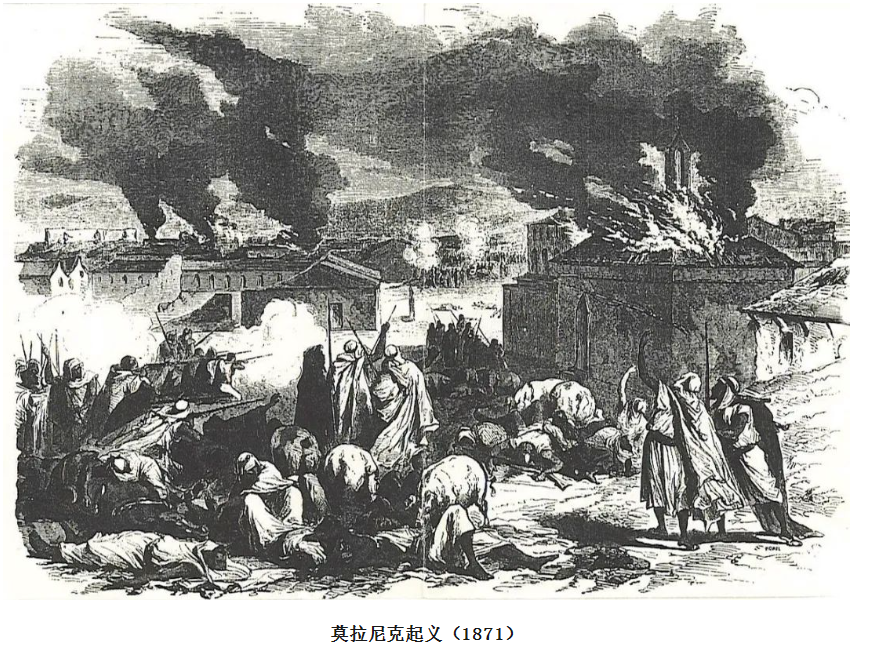

军事殖民破坏了阿尔及利亚本土的原有社会秩序,部落居民赖以生计的农业和畜牧业遭到破坏。1844年以后欧洲定居移民的迁入引发的大规模土地兼并,进一步压缩了本土居民的生存空间,这使当地人产生对家园复兴的渴望与对现实灾难的绝望相重合的末世心态,马赫迪成为带领人们摆脱困境,回归正道的希望。如一条圣训所记载:“光阴如果只剩一天,安拉势必从我的宗室派遣一人,他将使人间充满公正,就像过去充斥暴虐。”这样,人们将现实的绝望诉诸末世的拯救,马赫迪运动成为19世纪中期以后阿尔及利亚反殖民主义的主要模式。1845年达赫拉(Dahra)山区的马拉布特布马扎(Bou Maza)自称马赫迪,领导了穆斯林的反抗斗争。此后马拉布特领导的反殖民斗争都采取马赫迪的形式,最著名的是自称被先知穆罕默德任命为马赫迪的布齐延(Bu Ziyan),他在扎布(Ziban)和奥雷斯山区等地得到了当地人广泛的支持。在这些马赫迪起义中,除了布马扎与阿卜杜·卡德尔取得联系以外,其他的反抗斗争并没有出现合作斗争的趋向。这一方面是由于教团和札维叶的独立性和分散性;另一方面则是由于严酷自然环境塑造的部落社会的分裂性。除了缺乏统一的意识形态基础和系统的组织结构以外,这些马赫迪起义多为应激性反抗,具有偶发性特点。法国的殖民征服从沿海平原向中部高原和南方的撒哈拉沙漠边缘地区推进,在被征服地区,土著人抗税事件时有发生。法军通过袭击部落村庄和焚毁庄稼等手段予以惩戒,特别是一些札维叶的地产和农作物遭到破坏,引发了马拉布特的反抗。如在扎布这个与沙漠接壤的富庶地区,马拉布特因抗税领导的起义抵抗了法军51天之久。1871年拉赫曼教团的马拉布特穆罕默德·莫克拉尼借普法战争中法国失败之机,以马赫迪之名发动起义,试图驱逐法国占领军。莫克拉尼起义的失败,标志着在工业文明与古老的部落社会的对抗中,马拉布特领导的马赫迪式的群众动员与反抗运动最终落下了帷幕。

三、殖民征服时期马拉布特阶层的调适

随着法国的殖民战略从有限占领转变为全面征服,殖民当局需要改变单一以军事为手段的殖民政策,以建立与法国殖民目标相一致的殖民统治机构,并完成阿尔及利亚本土社会的殖民地化改造。与马赫曾部落的顺从相比,法国最初将其与马拉布特的冲突描绘为世俗与宗教之间的对抗,而且这种矛盾是不可调和的。随着殖民军队越过奥雷斯山抵达撒哈拉沙漠边缘,法国沿用摄政国时期的“以阿制阿”模式,将部分马拉布特纳入其殖民体系之中,成为殖民统治的工具。因此,迫于殖民征服所造成的生存压力,马拉布特阶层对其自身政治立场也不断作出适应性的调整。

(一)臣服于法国的马拉布特阶层

阿尔及利亚的部落社会特征和殖民当局的政策是影响马拉布特政治立场的主要因素。首先是认同因素。在殖民征服以前,阿尔及尔摄政国治理体系的本土化程度较低,大部分乡村地区处于政府的有效控制之外,缺乏对中央政权的认同。由于本土部落民并不具有现代民族主义意识,法国殖民者推翻德伊的统治,不过是又变换了一个陌生的异族统治者,因此,以部分马拉布特为代表的部落精英愿意与殖民当局合作,以保持其在地方的领导地位。其次是经济因素。马拉布特的札维叶多处于商贾要道或水源丰饶之地,拥有大量的田产和财富。经济上的患得患失,使其政治立场相对比较保守,为了能够继续保有这些财产,就必须向殖民当局妥协。比如比斯克拉(Biskra)最有权势的马拉布特家族领袖西迪·阿卜杜·马利克(Sidi Abd al-Malik)在绿洲拥有的田产,是促使他为寻求稳定秩序而向法军投诚的重要影响因素。最后是法国的羁縻政策。殖民当局将阿尔及利亚划分为“公民区”和“军事区”,“公民区”有欧洲移民居住,实行法国制度,在“军事区”为配合资本主义的殖民扩张活动,当局尽可能加强土著上层人物的权力,以换取他们对“军事区”行政管理的支持。1844年2月,法国政府在“军事区”设置“阿拉伯局”,任命阿拉伯谢赫对半独立地区进行管理,并由法国军方予以监督。许多马拉布特听命于殖民当局当属权宜之计,臣服后又叛乱的事情时有发生。比如阿尔及利亚东部地区的本尼·加纳(Beni Gana)和莫克拉尼家族等都较早为殖民者效力,但又曾参与叛乱活动。在法属北非的传统司法体系中,乌莱玛和马拉布特分属城乡不同区域。殖民当局试图将伊斯兰法庭纳入殖民行政管理体系之中,由其任命马拉布特担任阿拉伯局的教法官(Qadi),负责审理民事案件。这些效忠于殖民当局的教法官能够得到1200法郎的年薪。从本质上看,法国在殖民地行政体系中任用马拉布特反映了殖民征服时期殖民当局对乡村部落社会治理能力的缺失,因此,殖民者依靠马拉布特的地方影响力在阿尔及利亚建立了服务于殖民当局的“间接统治”。除了殖民征服时期在“军事区”的有限合作以外,马拉布特的地位并没有得到更多提升,特别是1871年以后,随着殖民统治的完全确立,阿尔及利亚社会的本土化特征被有意识地予以消灭,到19世纪末马拉布特在经济、政治和法律上的权利逐渐减少。

(二)迁徙于国外的马拉布特阶层

由于不存在明确的民族国家疆界,在游牧、经商和朝觐等因素的驱动下,历史上的马格里布地区始终保持较高的人口流动性。从人口的流动特点看,存在南北走向和东西走向两条主要路线:南北走向路线多为游牧部落的季节性流动,即从撒哈拉沙漠边缘绿洲向泰勒阿特拉斯高原地区迁移;而东西走向路线则多为朝觐和商旅路线,它横贯整个马格里布至阿拉伯半岛的麦加。由于马拉布特的札维叶多分布于这些纵横交汇之处,为了加强对札维叶的控制,殖民当局除了对马拉布特实行羁縻政策外,还颁布法令没收札维叶所拥有的教产,将其中一些札维叶强行关闭,并对马拉布特进行大规模驱逐。面对殖民当局的政治和军事压力,一些马拉布特选择带领家族和部落离开阿尔及利亚,其迁徙的路线主要是沿着东西走向的路线去往相邻的突尼斯、利比亚和摩洛哥。这种迁徙最初只是逃避战乱的权宜之计,因为许多阿尔及利亚人认为法国人与以往的欧洲入侵者一样只是匆匆过客。但随着法国殖民体系的逐步确立,阿尔及利亚的沦陷被马拉布特赋予了新的宗教内涵,伊斯兰的国土(Dar al-Islam)已经变为敌人的领土(Dar al-Harb),不与殖民者合作成为每个穆斯林的宗教义务和抗争手段,因此,一些马拉布特效仿先知时代的徙志(Hijra),主动迁居到其他地区。这种迁徙从政治角度来说,能够为阿尔及利亚国内的反殖民斗争提供必要的援助和支持,特别是突尼斯南部地区的贾里德(Jarid)在历史上就是逃避中央政府压迫的避难之所,成为众多马拉布特沿朝觐之路迁徙的目的地。此外,迁徙更深远的影响表现在宗教层面,马拉布特领导的教团迁居异地,并在当地建立了新的札维叶,使阿尔及利亚穆斯林的宗教活动中心也转移到新的地域。例如:1844年5月,扎布地区的拉赫曼教团领袖穆斯塔法·本·阿祖兹(Mustafa b.Azzuz)率领亲族和弟子来到贾里德,并通过苏非主义话语帮助阿祖兹部落克服地理起源上的隔阂,融入当地的政治经济和圣徒生态系统。

(三)不与殖民者合作的马拉布特阶层

1846年法国的阿拉伯研究学者夏尔·理查德阐释了法国在阿尔及利亚的使命。他认为要真正意义上征服一个国家,需完成两种形式的征服:一种是领土,它是物质层面的征服;另外一种是人,它属于精神层面的征服。所谓精神层面的征服后来被法国殖民者鼓吹为对阿尔及利亚的“文明化使命”,它主要通过宗教和世俗两种途径来完成。殖民征服时期法国在阿尔及利亚的传教活动是有限的,这一方面是因为殖民当局反复警告宗教官员、传教士和宗教团体,希望其把注意力集中在欧洲移民定居者身上,以避免进一步激起以信仰伊斯兰教为主的土著人的反对;另一方面,法国传教士传教区域有限,且面临英美传教士的竞争,皈依者寥寥无几。与宗教途径相比,以兴办学校和传播西方科学知识等为主的方式对阿尔及利亚本土社会的影响要大得多。因此,一些马拉布特在讲授以《古兰经》、圣训和教法为主的传统宗教知识以外,还引入了科学知识。拉赫曼教团首领穆罕默德·伊本·阿比·卡西姆(Muhammad ibn Abi al-Qasim)告诫人们,追求科学是全体穆斯林应有的职责。但他更强调学习科学与学习法国的区别,并与外来文化保持距离。比尔罗吉亚(Berrouaghia)的马拉布特塔伊卜·本·哈吉·巴希尔(Tayyib bin al-Hajj Bashir)试图将教团构建成对殖民统治无威胁的形象,以维持教团宗教实践的独立性。1871年谢赫穆罕默德·阿梅兹亚那·阿赫达德(Mohand-Ameziane Ahaddad)在因支持莫克拉尼起义被判处5年监禁时曾说:“我希望在我们的子孙与法国之间划出一条明确的界限……我们之间如无血仇,时间将会抹灭穆斯林与基督徒之间的差异。我已经种下仇恨之树,要浇灌它,不要让它枯竭。”显然,殖民征服时期的马拉布特试图在异质文化的冲击下维持生存,也试图为本土文化的延续寻找出路,而马拉布特将宗教信仰当作对民族文化的最后坚守,也可以说,在殖民征服背景下虔诚的信仰是抵御法国世俗化无形压力的最好方式。

四、殖民征服时期马拉布特阶层的衰落

世界殖民主义的发展轨迹到19世纪发生了转向,16世纪以来兴起的奴隶贸易让位于工业革命开启的西方国家对生产原料产地和消费市场的需求,从世界范围来看,殖民主义的地图正在完成新的布局,殖民主义国家之间的竞争也比以往更加激烈。为了遏制英国在地中海世界的扩张,法国从拿破仑时代便开始染指埃及。到查理十世时期,为了转嫁国内严重的政治危机,法国将殖民征服的目标指向了马格里布地区的地缘枢纽——阿尔及利亚。法国的殖民征服带有强烈的暴力特征,正如恩格斯所说的,法国人发动的野蛮战争“违反一切人道的、文明的和基督教的常规”。殖民主义对阿尔及利亚的传统社会造成了巨大的冲击,同时又以西方文化为模板,试图重构殖民地社会。马拉布特作为阿尔及利亚传统部落社会的核心,在反抗殖民主义的武力和文化征服中扮演了领导者的角色。但从历史发展的趋势来看,马拉布特在阿尔及利亚的民族主义斗争和独立后民族国家建设中的作用却是逐渐走向衰落的,究其原因如下。

第一,殖民当局伊斯兰教政策对教团活动的限制。

伊斯兰旗帜下的抵抗运动被无情扑灭以后,法国殖民者改变了赤裸裸的掠夺政策,特别是1871年以后,同化政策逐渐占据主流。为了执行其“文明化使命”和消除伊斯兰教对其殖民统治的潜在威胁,法国占领当局对伊斯兰教采取了两方面的政策:其一是大幅度削减伊斯兰教教育,许多古兰经学院被关闭,伊斯兰教的节日和朝觐活动受到监督和控制;其二是由于意识到伊斯兰教不可能短期内被彻底消除,殖民者通过其开办的“伊斯兰”学院培训自己的伊斯兰神职人员,以实现对清真寺教育和宗教活动的限制。在推行同化政策过程中,法国的伊斯兰教政策经历了由宗教同化向政治同化的改变,伊斯兰教神职人员逐渐成为殖民者对阿尔及利亚进行社会改造的工具。随着殖民者加强对城市中伊斯兰教活动的控制,以城镇清真寺为中心的伊斯兰教伊马目因对殖民当局的妥协而逐渐失去了对民众的吸引力,与之相对应的是以马拉布特为核心的苏非教团获得了民众更多的支持。殖民政府意识到了这样的发展趋向,企图限制苏非教团的影响力,但由于苏非教团的分散性和流动性,城市中的殖民统治经验显然无法达到这样的目的。为此,殖民当局制定了新的对策。它通过地方行政部门的“胡萝卜加大棒”政策对马拉布特进行威逼利诱,最终迫使其与殖民当局合作,到了19世纪末马拉布特教团也逐渐成为殖民统治的工具。历史学家约翰·鲁迪(John Ruedy)就这一现象评论说:“与殖民政策相关联的历史进程产生了一个具有讽刺意味的结果,19世纪进行抵抗的主要动员者到了20世纪却成为殖民者获取宗教支持的主要资源。”

第二,殖民统治下部落社会结构的削弱。

有人类学家认为,具有地理和系谱学特性的马拉布特主义(Maraboutism)是一种与分支型部落社会秩序相对应的、混乱的宗教秩序。部落作为最基本的地方政治单位,是以血缘为基础的内部同质性为特征,因此在部落管理上,它是以排他的自我管理为主要途径,如欧内斯特·盖尔纳就认为,柏柏尔部落遵循“分裂且不受统治”的原则。这种分支型部落社会结构以独立的部落土地所有制为基础,形成了特殊的中央与地方的关系。通过这种土地所有制,19世纪初阿尔及利亚境内有超过三分之二的领土,属于能独立于中央权力之外成功维持自主性、躲避税收并且维持不同立场的部落。马拉布特崇拜恰好适应了这种分支型、独立性和宗法式的社会,相应的宗教秩序既巩固了部落社会的分裂,又在某种程度上为这种具有高度分散性的社会结构提供整合的凝聚力。殖民当局意识到破坏这种社会结构的关键在于土地所有制,因此通过多次土地立法,完成了部落土地从公有制到私有制的转变。1869年,阿道夫·尼耶尔(Adolphe Niel)元帅认为,法国政府通过把土地所有制加以私有化,便可以消灭这个社会的基础;并预期此后私有制将取代公有制;个人将取代血缘团体;生存斗争将取代宗法关系;在人身、财产和社会关系上,亲属团结的原则也将必然消失,从而给尚不习惯独立生活而又无自卫能力的个体居民去发挥个人主动精神提供充分的机会。私人土地所有制的确立彻底改变了阿尔及利亚本土社会的政治、经济和社会关系,加速了传统部落社会结构的解体进程,从而也就消灭了马拉布特崇拜存在的现实物质基础。

第三,殖民统治下伊斯兰改革主义的兴起。

在殖民征服前的部落社会,马拉布特的圣裔身份和特殊的宗教崇拜实践使其能够超越部落本身的分裂,为乡村部落提供一种社会效忠的机制。1871年以后,法国大规模的殖民征服基本结束,阿尔及利亚彻底沦为殖民地。殖民当局打着“文明化使命”的口号,通过行政立法等政治手段将西方的经济、社会和文化价值传播向阿尔及利亚,这从根本上改变了阿尔及利亚的社会性质。在这一过程中,阿尔及利亚人缺乏反抗外国统治的政治、行政和意识形态中心,而马拉布特作为分裂部落社会的产物,在殖民地与宗主国的对抗中不具备政治整合的能力。到20世纪初期一些曾在阿拉伯东方留学的宗教学者将伊斯兰改革主义带到了阿尔及利亚,伊斯兰改革主义在阿尔及利亚的兴起是一次历史性的转折。特别是1903年埃及宗教学者穆罕默德·阿卜杜(Muhammad‘Abduh)走访阿尔及利亚,使得伊斯兰改革主义思想影响了许多阿尔及利亚人,这当中就包括阿卜杜勒·哈米德·本·巴迪斯(Abdel Hamid Ben Badis)等后来的本土伊斯兰改革主义者。阿尔及利亚伊斯兰改革主义的兴起标志着以城市为中心的正统伊斯兰信仰和实践的回归,伊斯兰改革主义者对马拉布特崇拜进行了系统的批判,认为这种流传于乡村部落的信仰和实践是背离了正统伊斯兰教的异端。通过对马拉布特的文化批判,伊斯兰改革主义摆脱了马拉布特狭隘的地方性特征,为如何定义“阿尔及利亚人”提供了更为宏观的视野。

总之,马拉布特是伊斯兰教与阿尔及利亚部落社会相结合的产物,并表现出分支型部落社会的特点。在殖民征服时期,以阿卜杜·卡德尔为首的马拉布特曾领导了反抗法国的斗争,但更多的马拉布特为了生存的需要被迫对外敌入侵作出适应性调整。由此,在20世纪阿尔及利亚的民族主义话语中出现了一种矛盾的现象:一方面,阿卜杜·卡德尔等反抗法国殖民统治的马拉布特被构建成民族身份认同的标志;另一方面,与殖民者合作的马拉布特被民族主义者进行了文化和政治上的批判,并被构建成迷信和落后的负面形象。在阿尔及利亚独立后,对马拉布特的崇拜已经蜕变为一种去政治化的地方宗教信仰,因其反对伊斯兰极端主义和萨拉菲主义,并坚持其特有的本土特征和温和的政治立场,受到了政府的欢迎和支持,这说明在现阶段它仍然具有继续生存的土壤。

(作者慈志刚,系内蒙古民族大学法学与历史学院教授)