史前农作物传播是研究欧亚大陆早期人群文化交流的重要物证。黍(Panicum miliaceum),脱了皮后称“黄米”,是禾本科一年生草本植物,原产于中国北方地区。公元前三千纪是黍向欧亚大陆腹地和南部传播的重要阶段。黍的西传和大麦、小麦的东传是史前农作物传播的重要组成部分,但相较于大麦和小麦的东传,目前国内外学术界对黍西传的研究较为缺乏。

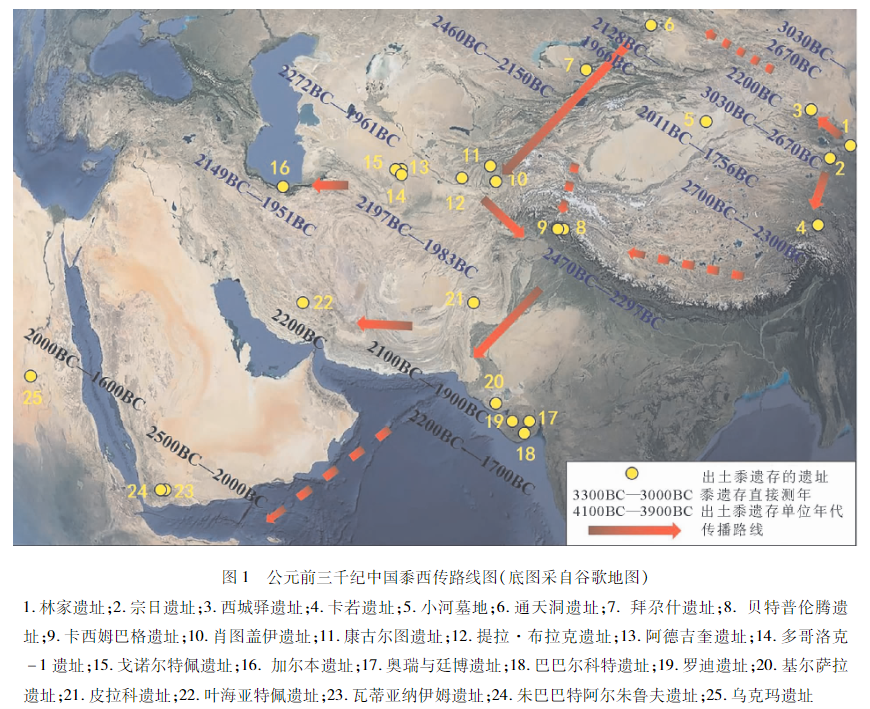

20世纪80年代,日本学者坂田(Sakamoto)等曾提出黍最初被驯化于中亚阿富汗至印度这个范围内,之后向东传入中国,向西传入欧洲地区。这一观点随着考古证据的积累早已被推翻,但中亚和南亚无疑是黍西传的重要区域,需要给予更多的关注。目前,国内学者虽有提及中亚和南亚地区黍遗存的出土材料,但并不全面,且缺乏系统的梳理和研究。如杨谊时等提及哈萨克斯坦拜尕什(Begash)和塔什巴(Tasbas)遗址出土的黍遗存直接测年在公元前2400—前2200年,说明公元前2400年前黍已传播到了中亚地区;董广辉等根据拜尕什、塔什巴、肖图盖伊(Shortugai)和哈拉帕(Harappa)遗址的植物考古发现,提出黍在公元前2400年左右传入中亚东部的哈萨克斯坦,至公元前2000—前1500年黍在中亚东部及其周边地区得到了广泛的利用。与已有研究相比较,本文将通过全面、系统地收集和整理中亚与南亚地区公元前三千纪的植物考古资料(图1),深入分析黍西传的路径及其反映的人群互动和文化交流。

一、黍的早期考古发现

公元前8000年左右,黍最早被驯化于桑干河-永定河和大清河-拒马河流域。公元前6000年左右,以种植黍和粟为特点的旱作农业已在中国北方地区普遍出现。公元前3200年,黍传播至青藏高原东北部的河谷地带,如甘肃天水西山坪遗址黍直接测年在公元前3295—前3035年、甘肃东乡林家遗址黍直接测年在公元前3030—前2670年、青海同德宗日遗址黍直接测年在公元前2419—前2259年。公元前2800年黍传播至河西走廊,碳氮稳定同位素和植物大化石结果都表明马家窑文化半山-马厂类型时期人们主要以粟黍农业为主,其中甘肃张掖西城驿遗址黍直接测年在公元前2200年。与此同时,黍向西南传播至四川盆地,公元前2900—前2000年四川多个遗址中出土了大量黍遗存, 如茂县营盘山遗址(前3300—前2600年)、什邡桂圆桥遗址一期(前 3100—前2600 年)和成都中海国际遗址宝墩晚期(前2250—前1750年)等。在西藏昌都卡若遗址中也发现了粟和黍,粟和黍的直接测年结果为公元前2700—前2300年。

新疆是黍向西传播的重要节点,但目前在新疆地区发现的公元前2000年前的黍遗存较少。通天洞遗址(前3200—前1200年)位于新疆阿勒泰地区吉木乃县,黍直接测年结果为公元前2128—前1966年,周新郢教授认为这一地区种植黍的年代比他们测定的年代早至少200年。小河墓地位于新疆罗布泊地区孔雀河下游河谷南约60千米的荒漠之中,M23中出土的黍直接测年结果在公元前2011—前1756年,古DNA研究表明小河墓地的黍单一起源于中国北方地区。

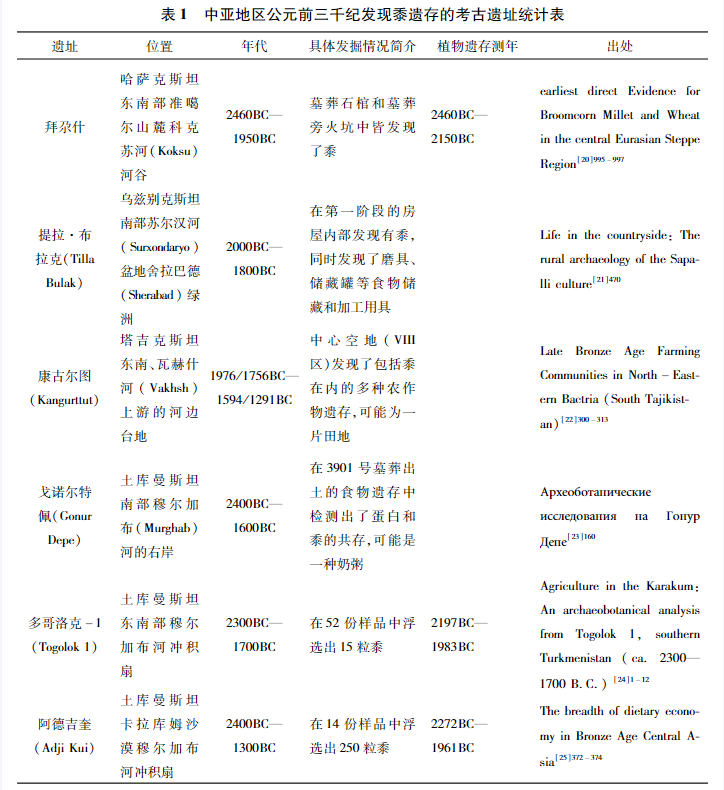

公元前2400年前后,黍传入了中亚北部地区(见表1)。达利(Dali)遗址位于哈萨克斯坦东部准噶尔山麓巴彦祖雷克(Bayan-Zhurek)河谷,虽然遗址早期地层中未发现植物遗存,但其出土的山羊、绵羊骨骼和牙齿的碳氮稳定同位素分析结果表明,这些动物主要以栽培的粟类作物(可能是黍)为食,尤其是在冬季。根据家羊样本的直接测年结果推测公元前2700年前黍已经传播至该地区,其引入可能与当地畜牧业的发展有关;艾格尔扎尔-3(Aigyrzhal-3)墓葬位于吉尔吉斯斯坦纳伦(Naryn)河河谷,其中一具人骨样本的碳氮稳定同位素分析结果显示该样本主要以栽培粟类作物(可能是黍)为食,直接测年结果在公元前2460—前2204年,该墓葬的墓葬形制和随葬品器形不同于同时期这一地区其他墓葬,可能为外来人口。

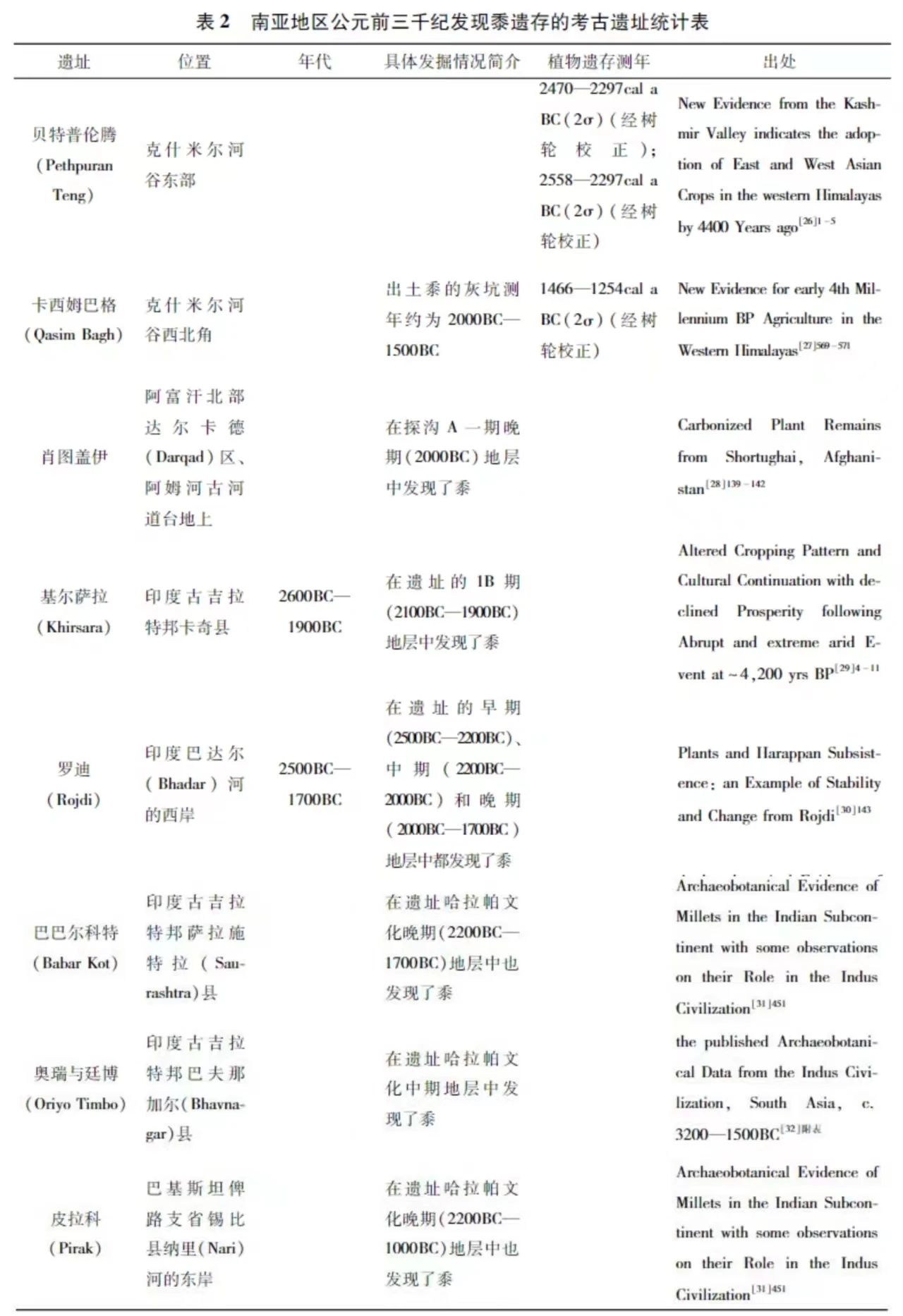

公元前2000年前后,黍传入了阿姆河流域(见表1)和印度河流域(见表2)。部分遗址因发掘时间较早,植物遗存种属鉴定较为粗糙,且粟类植物遗存具体种属的鉴定也存在一定困难,因此遗址中虽然也发现了粟类作物,但因未能明确具体种属,不能判定是黍。

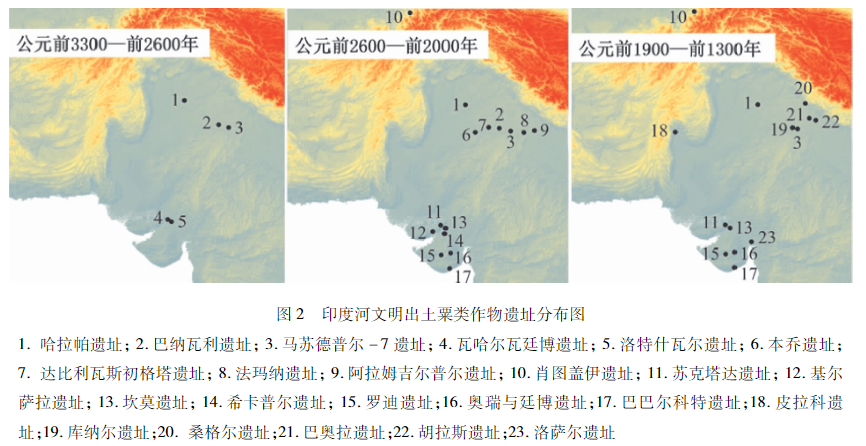

进入公元前二千纪, 阿姆河流域和印度河流域出土黍的遗址数量增多, 籽粒出土绝对数量和出土概率呈递增趋势, 黍成为当地农业经济的重要补充。值得关注的是, 在印度古吉拉特地区, 哈拉帕文化晚期(前1900—前1300年)粟类作物逐渐取代大麦成为这一地区的主要农作物(见图2)。究其原因, 首先,古吉拉特地区濒临阿拉伯海, 受西南季风的影响, 西北部气候较干燥, 中部和东北部降水较丰沛, 年降水量约为600毫米—1 000毫米,可满足雨养农业的需要;其次, 不同于印度河平原, 古吉拉特地区没有终年水量充沛的大河可以发展灌溉农业。公元前2200年之后, 印度夏季风减弱, 降水减少, 在灌溉农业不发达的情况下, 为适应气候的变化, 人们选择了耐旱且生长周期短的粟类作物作为主要的农作物。

叶海亚特佩(Tepe Yahya)遗址位于伊朗东南部克尔曼(Kerman)省吉巴夫特(Jiroft)市西南90千米处,遗址中出土有来自印度河流域的印章和蚀花肉红石髓珠,与印度河文明有着密切的贸易联系。除此之外,在遗址晚期地层中发现了黍,年代在公元前2200年左右,推测是哈拉帕人经伊朗高原南部陆上贸易通道带到这一地区的。加尔本(Ghal e-Ben)遗址位于里海南岸、伊朗北部马赞德兰(Mazandaran)省巴博勒(Babol)市以南20千米处,青铜时代地层中发现了黍,黍的直接测年结果在公元前2149—前1951年,推测是经土库曼斯坦继续向西传入里海地区的。

在也门西南部扎马尔市(Dhamar)以东朱巴巴特阿尔朱鲁夫(Jubabat al-Juruf)和瓦蒂亚纳伊姆(wadi yanaiim)遗址中,发现了约公元前2500—前2000年的黍。在埃及南部与苏丹北部之间的努比亚(Nubia)地区乌克玛(Ukma)遗址中也发现了约公元前2000—前1600年的黍。博伊文(Boivin)和傅稻镰(Fuller)指出,也门和努比亚发现的黍可能来自印度河流域。拉斯阿尔津兹(Rasal-Jinz)遗址位于阿拉伯半岛的最东端,是阿曼东海岸青铜时代的重要港口,遗址中发现了来自印度河流域的印章、象牙梳和刻有哈拉帕“文字”的陶器。据此推测公元前2000年前后哈拉帕人经由拉斯阿尔津兹港,沿着阿拉伯海西海岸继续向西南航行到达了非洲东部地区,原产于中国的黍被哈拉帕人带到了也门和努比亚,而珍珠粟等非洲作物也被引入了印度河流域。

二、黍的传播路径与过程

公元前6000年前后,黄河中下游地区气候温暖、土壤肥沃,适宜粟和黍等旱地作物的生长。仰韶中期(公元前4000—前3500年),随着技术和社会的发展,以仰韶文化为代表的中国北方地区正式形成以粟黍种植为主要生产方式的农业社会。伴随着仰韶中晚期文化的快速发展和人口扩张,粟黍农作物进一步向周围地区扩散,公元前3200年黍被仰韶人向西带到了河湟谷地。公元前3000—前2500年,随着马家窑文化的西进,黍传入河西走廊中部。之后沿着阿尔泰山、天山、喀喇昆仑山等山脉,亚洲内陆山脉廊道早期人群将黍进一步带到了中亚地区。

公元前2400年前后,黍传入中亚七河地区。七河地区位于巴尔喀什湖以南、中亚河中地区以东,因境内有七条河流(伊犁河、卡拉塔尔(Karatal)河、阿克苏河、列普西(Lepsy)河、阿亚古兹(Ayaguz)河、巴斯坎(Baskan)河和萨尔坎德(Sarkand)河)经此流入巴尔喀什湖而得名,大致包括了今天哈萨克斯坦阿拉木图州、江布尔州和吉尔吉斯斯坦北部州。拜尕什和塔什巴遗址皆位于准噶尔山麓地带,是七河地区最早的青铜时代遗址。遗址早期皆发现了长方形石棺墓,墓葬形制与结构相似,石棺内有骨灰和残存的陶片,拜尕什的石棺墓碳十四测年为公元前2230—前2130 年,塔什巴石棺墓的年代较拜尕什早约400年,这种火葬习俗在该地区延续了很长时间。人们主要从事畜牧经济,狩猎经济为辅,家养动物以绵羊、山羊和牛为主,也饲养马和狗,野生动物有野山羊、鹿、羚羊、盘羊、野猪、赤狐等。牧民们可能主要采用了垂直移牧的放牧方式,夏季时将牲畜赶往高山草甸,冬季时回到低地牧场过冬,拜尕什就是一处位于冬季营地的小型聚落遗址。准噶尔山麓是连接我国新疆西北部地区和哈萨克斯坦东南部的重要通道,公元前三千纪中叶,早期牧民在这一地区的季节性迁徙推动了黍的西传。青铜时代晚期,拜尕什、奎干(Kuigan)、塔拉普提(Talapty)、奥伊杰劳(Oi-Dzhailyau)等遗址中都发现了费德罗沃类型器物,表明费德罗沃(Fedorovo)文化扩张到了七河地区。同一时期,新疆西部地区也发现了大量与安德罗诺沃(Andronovo)文化相关遗存,两个地区的安德罗诺沃文化存在着密切的联系。安德罗诺沃文化的繁荣和扩张进一步推动了农作物在更广阔范围内的快速传播。公元前16世纪,通过安德罗诺沃文化与欧亚草原西部的斯鲁布纳亚文化(Srubnaya culture,也称“木椁墓文化”)的互动交流,黍传入了东欧地区。

“巴克特里亚”(Bactria)是以阿姆河上游为中心的中亚古地名,包括今乌兹别克斯坦东南部、塔吉克斯坦西南部和阿富汗北部。西方古代文献中所说的“北巴克特里亚”指阿姆河北岸区域,包括今塔吉克斯坦西南部和乌兹别克斯坦东南部的西天山以南区域。萨帕利文化是北巴克特里亚一支重要的青铜时代考古学文化。阿斯卡洛夫(Аскаров)将其分为四期:萨帕利期(Сапаллинский )、扎尔库坦期(Джаркутанский этап)、库扎林期(кузалннскнй )和莫拉利期(Молалинскнй )。在萨帕利期和扎尔库坦期地层中都发现了源自中国的黍。在萨帕利特佩墓葬中还发现了丝绸服饰的痕迹,但由于当时文物保护技术和摄影技术水平所限,丝绸制品没能存留图像记录,在后来的实验室分析过程中,识别出了明显的蛋白遗存,证实应为天然蚕丝。丝绸和黍的发现表明萨帕利文化是连接中国、中亚、西亚和南亚史前丝绸之路的重要节点。公元前1700—前1500年,在塔吉克斯坦南部出现了安德罗诺沃文化遗存,安德罗诺沃畜牧人群和萨帕利农业人群往来频繁,共同居住在这一地区。安德罗诺沃人的南下进一步推动了北部草原人群和南部农业人群的文化交流。

“马尔吉安纳”(Margiana)是以梅尔夫(Merv,旧译木鹿)绿洲为中心的中亚古地名,位于今土库曼斯坦的东南部。在阿契美尼德时期,马尔吉安纳为巴克特里亚行省的一部分,该地名最早出现在贝希斯顿铭文中。分布在“巴克特里亚”和“马尔吉安纳”地区的青铜文明被称为巴克特里亚·马尔吉安纳文明区(BMAC, 又称阿姆河文明),兴盛于公元前2250—前1700年,主要分布在今土库曼斯坦、阿富汗北部、伊朗东北部、乌兹别克斯坦南部及塔吉克斯坦西部。马尔吉安纳地区的穆尔加布河冲积扇是这一文明的核心区,大部分城址都位于该地区。巴克特里亚·马尔吉安纳文明区多个遗址中发现了源自黄河流域的黍。公元前2000年前后,通过巴克特里亚·马尔吉安纳地区与周围地区的交流互动,黍被进一步向西传播到了里海地区,向南传播到了伊朗高原和印度河流域。

在克什米尔地区发现了公元前2500年的黍,发掘者认为可能是通过亚洲内陆山脉廊道南麓进入喜马拉雅山脉西部地区的。考虑到这一时期我国西藏地区和克什米尔地区的交流互动,笔者认为,克什米尔地区黍的传入还存在另一条路线。公元前3500年,粟黍作物可能经由甘青地区或四川西部传入了青藏高原东部。卡若遗址出土的黍直接测年在公元前2700—前2300年,虽然黍是否为本地种植还存在争议,但作为贸易品黍却完全可以穿越高寒地区的生态屏障。克什米尔地区遗址中发现的有一个孔或两个孔的穿孔石刀是我国西部地区新石器时代的典型器物之一,克什米尔地区北方新石器文化与西藏西部新石器文化存在着密切的联系。霍巍教授认为两个地区文化交流的路线“由中国西南澜沧江流域西下雅鲁藏布江 然后逆江而上由班公湖一带进入克什米尔境内”。黍也可能经由这一路线被带到克什米尔地区, 这一推测仍需要更多考古证据的佐证。

公元前2000年前,黍经中亚地区快速传播至印度河流域,黍的快速传播与中亚至印度河流域交通的畅通密不可分。公元前2600年前后,印度河流域步入了城市文明阶段。城市文明兴盛时期,通过波斯湾海上贸易通道、伊朗高原北缘和南部陆上贸易通道,印度河流域与波斯湾沿岸、两河流域和阿姆河流域建立了紧密的贸易关系。商路的畅通进一步促进了地区间的交流与互动,中亚南部农业人群是印度河流域农业人群重要的贸易伙伴。如在阿富汗北部多个被盗的墓葬中发现了来自印度河流域的红玉髓珠;塔吉克斯坦西北部萨拉兹姆(Sarazm)遗址中发现了来自印度河流域的红玉髓珠和贝镯;土库曼斯坦南部阿尔滕特佩(Altyn-depe)遗址中发现了来自印度河流域的印章、蚀花肉红石髓珠和象牙骰子;土库曼斯坦南部戈诺尔特佩(Gonur Depe)遗址中发现了来自印度河流域的印章。为了便于两个地区的贸易往来,获取金、铜、锡和青金石等资源,哈拉帕人还在阿富汗东北部、阿姆河南岸建立了“北方据点”肖图盖伊。两个地区的密切交往促进了黍由中亚地区向印度河流域的快速传播。因灌溉农业不发达、气候变化等因素,公元前2000年前后耐旱且生长周期短的粟类作物还成为印度古吉拉特地区的主要农作物。

当黍传入印度河流域后,哈拉帕人通过其广阔的贸易网络,将黍带到了更远的地方。伊朗高原南部叶海亚特佩遗址发现的黍推测是通过伊朗高原南部陆上贸易通道传入的;而在阿拉伯半岛和非洲东北部地区发现的黍推测是通过阿拉伯海海上贸易通道传入的。

20世纪50年代,萨奥尔(Sauer)提出在印度、阿拉伯半岛和东非之间存在着一条“人类消失的走廊”。阿拉伯半岛是连接东非和印度半岛的重要桥梁。在印度河流域哈拉帕文化中期(前2600—前1900年)多个遗址中发现了原产于非洲的珍珠粟、高粱和䅟子。在也门朱巴巴特阿尔朱鲁夫、瓦蒂亚纳伊姆遗址和努比亚地区的乌克玛遗址中皆发现了黍。公元前2000—前1500年在埃及地区出土的陶塑和绘画表明非洲北部地区可能出现了瘤牛(原产于印度)。拉斯阿尔津兹(Ras al-Jinz)遗址位于阿拉伯半岛的最东端,是阿曼东海岸青铜时代的重要港口,遗址中发现了来自印度河流域的印章、象牙梳和刻有哈拉帕“文字”的陶器。因此推测公元前2000年前后,印度河流域与非洲东北部地区之间存在一条海上贸易通道:即哈拉帕人由拉斯阿尔津兹港沿着阿拉伯海西海岸继续向西南航行到达了非洲东部地区,原产于中国的黍被哈拉帕人带到了也门和努比亚,而珍珠粟等非洲作物被引入了印度河流域。

三、余 论

史前农作物传播是研究欧亚大陆东西方人群双向交流互动的重要物证。黍是原产于中国北方的旱地作物。公元前2400年前后,亚洲内陆山脉廊道早期人群通过短距离移动和迁徙,将黍带到了中亚地区。公元前二千纪前叶,北方草原地带安德罗诺沃文化兴起,随着安德罗诺沃人群的扩张和迁徙,北方草原人群、南部绿洲人群和黄河上游农业人群的互动交流更加频繁,进入欧亚大陆人群大迁徙、大融合时期,促进了黍进一步向东欧地区传播。公元前2600年前后,印度河流域步入了城市文明阶段。繁荣的商业贸易是印度河文明重要的经济特征。城市文明兴盛时期,印度河流域形成了内部城市之间和外部地区之间广阔的贸易网络。中亚地区是印度河流域重要的原料产地和贸易伙伴,两个地区频繁的交流互动促进了黍南下向印度河流域传播。而哈拉帕“商人”频繁的迁徙和流动又推动了黍短时间内向更广阔区域快速传播。可以说进入公元前三千纪中后叶,在亚洲内陆山脉廊道早期人群和哈拉帕“商人”的推动下,黍向西传播的速度明显加快、传播范围进一步扩大。

为什么在这一时期欧亚大陆早期人群的交流更为频繁呢?究其原因,这与人类社会步入文明阶段息息相关。公元前三千纪中叶和后半叶,西亚两河流域、北非尼罗河流域、南亚印度河流域正处于早期城市文明的巅峰,东亚黄河流域也已步入早期文明阶段,随着人口增长和城市化进程的加快,早期文明不断向周边地区扩张,带动了周围地区经济的发展,促进了广阔区域内东西方人群的交流与互动。中亚巴克特里亚·马尔吉安纳文明区就是在与两河流域和印度河流域两个早期文明中心的互动中兴起的。

中亚是东西方交通的“十字路口”,与亚欧大陆多个地理单元接壤,科佩特达格、兴都库什、帕米尔等山区有着丰富的矿藏资源,如青金石、黄金、绿松石、雪花石膏、锡等,自然成为这一时期欧亚大陆人群交流的重要“中转站”和“传播者”,形成了“中亚互动圈”。相较于西亚两河流域山阻道长,巴克特里亚·马尔吉安纳地区通往印度河流域的道路更通畅,两个地区的交往更密切。例如苏美尔人的文献记载美路哈(Meluhha)商人(即哈拉帕“商人”)从海上带来了苏美尔人珍爱的青金石,目前的考古发现,也表明阿富汗东北部巴达赫尚的青金石可能是经印度河流域水路运输至两河流域,而不是沿着伊朗高原北缘陆路运输至两河流域的。因此,当黍传入中亚南部地区后,也很快出现在了印度河流域。而黍由中亚传入西亚两河流域的时间较晚,目前两河流域发现的最早黍遗存出现在哈尼马西(Khani Masi)遗址,该遗址位于伊拉克库尔德斯坦地区迪亚拉河上游,年代约为公元前1450—前1100年。波塞尔提出的“中亚互动圈”主要指公元前三千纪中亚和西亚、南亚的互动交流圈,而黍的出现表明我国西部地区也是当时“中亚互动圈”的一部分。这一互动显然是双向的,中亚地区发现了源自中国的黍和丝绸,我国西北地区也发现了经中亚传入的大麦、小麦、黄牛、羊、锯齿纹菱形图案、权杖头等。

气候变化也是影响黍传播和利用的重要因素之一。黍生长期短,且耐旱、耐寒、耐贫瘠。吉尔吉斯斯坦伊塞克湖和松克尔湖![]() 沉积物研究表明,公元前3000—前2000年气候逐渐变得干燥,黍就是在这一时期传入中亚地区的,一开始黍可能被用作牛羊的饲料。公元前2200年干旱事件对中亚地区产生了较大影响。中亚南部巴克特里亚·马尔吉安纳文明兴起时,面对干旱的自然环境条件,人们在大力发展灌溉农业的同时,采用了多种农作物种植模式,新引入的黍是当地原有农业经济的重要补充。贝克尔阿梅(Berkelhammer)对印度东北部莫鲁(Mawmluh)洞穴石笋的氧同位素分析、杜特(Dutta)对喜马拉雅西北部摩里里(Tso Moriri)湖沉积物孢粉分析、迪克西特(Dixit)对印度哈里亚纳邦科特拉达哈尔(Kotla Dahar)古湖腹足类壳体的氧同位素分析等多项研究为公元前2000—前1500年印度半岛干旱事件的发生提供了直接证据。季风减弱、降水减少,为适应逐渐变得干燥的气候,印度河流域部分地区开始种植耐旱的农作物。因此,当耐旱的黍传入印度河流域后,就成为这一地区农业经济的重要补充。因灌溉农业不发达、降水减少等因素的影响,粟类作物取代大麦成为南部古吉拉特地区的主要农作物。可以说,原产于我国的黍为世界其他地区文明的发展作出了一定的贡献。

沉积物研究表明,公元前3000—前2000年气候逐渐变得干燥,黍就是在这一时期传入中亚地区的,一开始黍可能被用作牛羊的饲料。公元前2200年干旱事件对中亚地区产生了较大影响。中亚南部巴克特里亚·马尔吉安纳文明兴起时,面对干旱的自然环境条件,人们在大力发展灌溉农业的同时,采用了多种农作物种植模式,新引入的黍是当地原有农业经济的重要补充。贝克尔阿梅(Berkelhammer)对印度东北部莫鲁(Mawmluh)洞穴石笋的氧同位素分析、杜特(Dutta)对喜马拉雅西北部摩里里(Tso Moriri)湖沉积物孢粉分析、迪克西特(Dixit)对印度哈里亚纳邦科特拉达哈尔(Kotla Dahar)古湖腹足类壳体的氧同位素分析等多项研究为公元前2000—前1500年印度半岛干旱事件的发生提供了直接证据。季风减弱、降水减少,为适应逐渐变得干燥的气候,印度河流域部分地区开始种植耐旱的农作物。因此,当耐旱的黍传入印度河流域后,就成为这一地区农业经济的重要补充。因灌溉农业不发达、降水减少等因素的影响,粟类作物取代大麦成为南部古吉拉特地区的主要农作物。可以说,原产于我国的黍为世界其他地区文明的发展作出了一定的贡献。

总而言之,公元前三千纪是黍西传的重要阶段。早期文明的兴起和发展促进了欧亚大陆不同地区早期人群的互动与交流。与旧大陆其他三大古国早期文明相比较,中国早期文明所处的地理环境相对封闭、距其他早期文明中心较远。到了公元前三千纪,虽然中国早期文明与其他早期文明的互动仍相当有限,但已处于碰撞和交融的肇始阶段。而南亚印度河流域、西亚两河流域和北非尼罗河流域距离较近,彼此间交流较密切。因此当黍传入中亚地区后,也很快出现在了印度河流域,并通过哈拉帕人广阔的贸易网络,进一步向欧亚大陆西部和非洲大陆东北部传播。可以说亚洲内陆山脉廊道早期人群和哈拉帕“商人”为公元前三千纪黍的西传立下了“汗马功劳”。作为欧亚大陆早期人群双向交流互动的重要物证,黍的西传与大麦、小麦的东传同等重要,需要给予更多的关注。

(作者王茜,系西北大学丝绸之路研究院讲师;王建新,系西北大学文化遗产学院教授)