大规模的自然灾害、气候异常,往往伴随着流行病的暴发,对人类社会造成严重的冲击,甚至会影响政治形势的走向与国家治理机制、方式的演进。对前近代国家而言,灾害、瘟疫的政治影响尤为显著。中国明朝末年的天启、崇祯时期,频繁发生的干旱、寒潮等自然灾害以及鼠疫的流行,就导致了包括辽东在内全国范围的持续灾荒与社会动荡,对女真族的崛起和各地农民起义的爆发,乃至明朝的最终灭亡都产生了重要影响。邻国日本在同一时期也发生了持续性灾害、气候异常和瘟疫,导致全国范围的严重饥荒,史称“宽永大饥馑”。与明王朝命运不同,遭遇严峻考验的日本虽死伤甚大、代价惨重,但执政的江户幕府却堪称有惊无险地渡过了此次灾荒的冲击,基本维持了国家治理的稳定和有效。不仅如此,宽永大饥馑前后,幕府为应对各种内政外交问题而进行的改革尝试和治理成果,还对后世的国家治理影响深远。

日本学界对宽永大饥馑的相关研究始于近世灾害史。以20世纪30年代司法省刑事局编《饥馑资料》、小野武夫编《日本近世饥馑志》等史料汇编和西村真琴等编著的《日本凶荒史考》等研究成果的相继出版为标志,近世饥荒史研究开始进入学术视野。受制于史料不足、研究重点偏向近世饥荒如何影响近代,以及集中于享保、天明、天保年间所谓“近世三大饥馑”的研究视野局限,二战前史学界对宽永大饥馑的关注十分有限。战后,随着研究视野的转变和地方史料的大量发现、整理,相关研究有了新的变化。佐佐木润之介将宽永大饥馑视为“幕藩制国家的一次危机”,指出围绕“荒废”展开的治理活动对“农政”的转型乃至近世国家的确立都有着重要意义;此后,藤田觉全面梳理宽永大饥馑的相关史料,基本廓清了大饥馑的发生、演进过程和幕府、藩领的应对行动,对饥荒救济与幕藩体制运作机制之间的关联也进行了初步探讨;在此基础上,菊池勇夫、仓地克直等人结合气象史、社会史等领域的相关成果,对包括宽永年间在内近世日本的主要饥荒进行考察,重点探讨了大饥馑的时间周期、社会影响以及幕藩各级机构的对策等议题。

上述研究,特别是藤田、菊池等学者的相关成果,不仅将日本前近代灾害与政治史研究相结合,也为探究江户前期的政治决策过程与国家治理体系提供了崭新的视角。不过,既有研究虽已触及宽永大饥馑在幕藩体制形成过程中的节点作用,却并未明确大饥馑的暴发及其应对措施在政治演进中产生了何种程度的影响,对幕藩各级机构饥荒对策的分析,也缺乏对相应政治背景与实际影响等问题的关注。换言之,在政治史研究视域下,宽永大饥馑与江户时代前期幕府的权力结构、统治秩序以及国家治理之间的关系尚存诸多值得探究之处。本文将结合对宽永大饥馑具体情况与幕府应对措施的梳理,考察饥荒发生和持续期间日本的政治形势与治理行为,分析饥荒救济的运作过程、内在逻辑和实际效果,以期廓清当时日本国家治理的具体状态。

一、宽永大饥馑的暴发与“17世纪普遍危机”

整理相关史料可知,宽永年间的饥荒和灾疫由局部到最后波及全国,整个过程历时甚久。其中,全国性饥荒暴发和持续的时期被称作“宽永大饥馑”,主要集中于宽永十八至二十年(1641-1643)之间。

宽永十八年四月,本州岛西部(中国地区)备后福山领内米价飙升,陆奥津轻领内“三、四、五月间人极多死亡”;同年年底,九州南部萨摩的岛津领内出现因邻藩民众涌入、江户留守武士催促送粮导致的米价高涨;宽永十九年年初,四国各地有百姓因缺粮而外逃乞食,备后、安艺各领“百姓多饿死”,京畿、近畿地区就连“杂谷、芋、萝卜亦无所剩,百姓之所食更无一物”,麦、米不获“恐成荒哉”;该年年中,近江彦根领内“无米可卖,大津(运来)之米其价甚高”,东海的飞弹、信浓等幕府领地内“饥馑之百姓、町人,疲敝前所未见”甚至“须臾间,人马或共饿死”,多有幕领代官被迫借钱购杂谷以为周济。从宽永十九年下半年起,饥荒进一步加剧。年底,“历年多乞食者”的丹后、但马等地“道上死者不绝于目”,加贺领内“北国海道中人马饿死、倒卧不计其数”;关东地区流民遍布、卖身换食之事猖獗,连续两年“巳午饿死”之名流传后世。宽永二十年起“诸国大饥馑”,陆奥会津领内“饥死者众多,不满七岁之男、女童,或被投于川沼,或被弃至他国,前代未闻之事也”。各地主要道路、驿站宿场流民无数,全国中心的江户、大坂、京都“三都”同样饥民充斥。当年二月,时任左大臣九条道房在日记中对京都的状况描述如下:

洛中洛外乞食人充斥,自去年夏时起便是如此也。皆云,以往六七十年之中,不见有如此之饥馑,是去、前两年农获不丰之故也。德化不降于末代耶?祈年奉币以下(诸礼),近年皆断绝,是有如此不敬神佛之力耶?至于饿死者甚多,忘人道,或弃子于轩下,或放七八岁幼童于路边,多有不得养而自然饿死、为犬所噬。寄人门户乞食者千万人,不得施之。上不施圣德不可解。今日行至东河原出在家边,有力车数辆,非人(贱民)赖其车下寄宿,张草席隔风雨。此车明日将出,(非人)仅宿一夜也,可谓草露贱命之理哉。无车寄宿者则直卧泥土中。此外,诸寺门下寄卧者不知其数。可悲之世也。不可说不可说。

既使是天皇世代居住的京都,竟也因数十年未有之饥荒而致饥民倒卧、幼童枉死。地方之凄惨更甚,藤田氏曾引述宽永十九年年底信浓安昙郡南小谷村百姓呈报给幕府的诉状,其中就标明村中饿死147人、卖身者92人、流离失所或外逃38家、死马82匹、死牛83头,村民“三分之一死走逃亡,残余百姓亦有同等之疲敝”。

关东川越领商人榎本忠重晚年回忆宽永大饥馑时,言道“传闻日本国中饿死者五万抑或十万人”,江户时代中期成书的编年事纪《谈海》中,亦言宽永十八年末至二十年春“天下饥馑”“人多饿死,骸骨曝于道路”;负责营建工作的勘定头松平正纲等幕臣、冈山领主池田光政等藩国大名,也都承认当年“诸国疲敝”“各地饥馑”,足见灾荒蔓延之广泛和情况之惨烈。宽永大饥馑未必“前代未闻”,却是江户开幕以来暴发的首次,同时也是江户前期最严重的一次全国性饥荒。

导致饥荒如此惨烈的首要原因,一般被认为是全国范围的气候异常引发的持续性农作物欠收。如“表1”所示,在宽永十七至二十年近四年间,日本遭遇了各种极端气候的反复、长期摧残,灾害与农业周期重叠引发连年歉收,则导致备荒物资持续消耗和饥荒蔓延。菊池勇夫将此次大饥馑的原因归纳为“复合型异常气象”——西日本“旱魃”与东日本“冷害”两害并发,全国性大雨、洪水、干旱、虫害等灾害复合,认为情况相较于后世的数次大饥馑更为复杂。

不难发现,日本宽永大饥馑与中国明末大饥荒在时间上几乎重合,甚至不止东亚地区,全球多地在17世纪三四十年代都出现了气候剧变引发的灾荒乃至经济衰退和社会动荡,霍布斯鲍姆等人也将之归结为“17世纪普遍危机”。全球气候相对寒冷的“小冰期”(Little Ice Age),特别是1620-1640年最寒冷时期的影响被认为是关键因素;1638-1641年爪哇岛拉翁火山(Mount Raung)、北海道驹岳火山、桑吉岛阿武火山(Mount Awu)的相继喷发,更加剧了西太平洋地区光照、气温以及大气环流的异常变化。荒川秀俊等气象史学者还指出,当时正值日本的水稻耕作中心由九州、西国向关东、东北转移之际,气温骤降对粮食生产的打击较其他时期更为严重。急剧恶化的自然条件是饥荒暴发的客观前提。

略早于气候异常的大规模牛瘟,也是推动饥荒爆发的重要诱因。宽永十五年春夏之交,九州地区牛瘟,至八月末,北部丰前、丰后、筑前、筑后几乎无一牛幸存;九月,中部肥后报告“邻国(筑后)已无一牛”;十一月,九州全境仅部分村庄“各余一、二头牛”,病死牛数“或有二、三万”之多;次年起,牛瘟缓慢扩散至西海道,至十七年八月“五畿内牛死之事甚大”,十八年九月,伊贺津藩报告领内6511头牛中有2231头病死、967头染病;纪州田边领记载“天下牛死,当地同前”。耕牛是当时主要的农耕畜力和肥料来源,耕牛的大量死亡对农业生产造成了沉重打击。粮食生产在宽永十八年突然恶化,恐怕也与牛瘟引起的春耕不力有关。

值得注意的是,灾害和瘟疫对农耕的冲击早在宽永十五年中,即牛瘟蔓延九州时,就已经危及公共秩序的稳定。事实上,饥荒或赋税、劳役过重等原因造成的百姓“草卧(疲敝)”,甚至早在牛瘟以前就已经出现蔓延的征兆。宽永十一年(1634)末,九州肥后熊本领主细川忠利,在写给幕臣永井直清的信中强调“天下之大病乃疲敝延及下民”,建议幕府行“宽缓之政”应对“眼前之疲敝”。吉村丰雄等人认为,忠利这封包括该段在内合计二十条的“建言书”,对幕府次年颁行新版(宽永度)《武家诸法度》、开始改革幕政产生了重要影响。该建言重在强调武士阶层贫困,却也揭示出下民疲敝的实情。另外,宽永十五年“岛原之乱”结束后,忠利又向幕臣提及“九州因此番一揆(暴动)而意外疲敝”。可见,基层民众应对灾害和饥荒的能力,在日本的“17世纪普遍危机”爆发前已经脆弱不堪。

二、大饥馑初期幕府的应对失策及其原因

严重的自然灾害与牛瘟确实对大饥馑的暴发影响巨大,但饥荒形势恶化至如此,特别是宽永十九、二十年间数万饥民饿死,流民充塞各地,恐怕难以完全归咎于自然原因。正如王海燕在点评北原丝子著《日本灾害史》时指出,灾害活动中人具有“主体性”意义,这种主体性既关系到救防灾,也关系到灾害的暴发与恶化。各级统治者特别是将军和幕府官僚在饥荒初期的应对迟缓,对饥荒的蔓延、恶化应是负有相当责任的。事实上,除前述细川忠利报告外,九州牛瘟和驹岳火山喷发致东北地区歉收等疲敝之状,也都及时由各藩领上报于幕府;幕臣领有的备后福山、近江彦根等地,在十七、十八年间也相继出现灾害导致的饥荒蔓延。幕府曾于十八年七月决定向全国派遣“巡见使”,或许就是收到地方上报灾情后采取的调查活动。然而,截至饥荒骤然加剧的宽永十九年年初,幕府都没有做出明确的应对。

宽永十九年二月初,需“每村耗费二人劳役扶持”的巡见使派遣被叫停;同月十二日,幕府向各地下发“触书”(法令告知状),强调宽永十年颁行的“禁止人身买卖与十年以上长期雇佣”以及“道中运费、宿费须依照规定缴纳”等法令依然有效,被认为是应对各地日益猖獗的卖身乞食现象。这些举措效果有限且并未真正触及饥荒,直到时任三代将军德川家光,在亲赴日光参加完祭祀祖父德川家康的“御神忌法会”和东照社例祭返回江户后,幕府的饥荒应对才正式展开。此时,全国性饥荒已持续近半年,西国、东北等地出现百姓饿死、外逃乞讨、卖身换食之类惨象,由于上年秋荒和当年春耕不力,下半年农作物失收和大范围饥荒的到来至此已成定局。显而易见,幕府未能及时、有效地对灾害和饥荒形势做出反应,对此后幕藩各级机构的救济灾荒工作造成了一定程度的负面影响,甚至是加剧了形势的恶化。

幕府启动饥荒对策的迟缓,未必缘于对灾荒惨状的漠视。据禅僧泽庵宗彭转述,家光曾早在宽永十六年就计划次年、最迟十八年执行“上洛”之仪——将军亲率诸大名由江户西上京都的重要政治仪式,然而此次上洛计划却并未执行,取消的原因恐怕正是灾荒所致;在宽永十九年日光参拜的过程中,家光也因顾及“各所农民今年之困顿”,要求“精简(所携)物品”以减轻沿途百姓的劳役。可见,幕府方面在展开饥荒对策之前,对大饥馑的实情是有所了解的。但这些回应明显滞后且效果甚微,加之启动救荒的节点在家光参拜日光之后,难免让人怀疑幕府对救荒是否真正重视。高木昭作等人就主张,家光在宽永大饥馑残酷现实的“逼迫”下才“展开实质性对策”,因此应对未能阻止饥荒加剧负主要政治责任。另外,当时民间亦有对公权力救荒失策的批判,纪州德川家臣三浦氏藏《家乘》宽永十九年五月十一日条中,就抄录了坊间流传的“也想夸他做得好,奈何处置水平差”、“主公一心求荣耀”等讽刺性歌谣。

江户幕府在大饥馑暴发后应对不力,究其原因,前近代政权普遍的治理能力落后或是其一,但症结的核心在于幕府方面的救荒意识不足、内政外交形势的牵制,以及基层治理体系的落后。

第一,家光及其臣僚对大饥馑的严重程度缺乏清晰认识,最初仅以“杜绝奢侈”为主的传统策略应对。据细川忠利记载,宽永十六年四月二十二日,大病初愈的家光在江户城召见诸大名时,专门强调武士阶层要谨遵“先年(宽永版)之御法度”、恪守节俭“非奢”原则以缓解天下之疲敝;长崎荷兰商馆长也在1641年(宽永十八)4月的日记中记载:“皇帝陛下(家光)忧心于以华美、奢侈为常态的贵族阶层,及其与市民、各行从业者之间日益扩大的差别……遂行布告,宣称将对违反(奢华)禁令之人,处以最严厉之处罚。”可见,至少在宽永十九年以前,幕府对百姓疲敝的主要对策仍是杜绝奢侈。高木昭作等人就指出,家光在奢侈问题上有着极其强烈的执念,但这反而会加剧武士阶层对百姓的剥削。更何况这种以节流抑制全国性疲敝的策略,在如此严重的灾荒面前收效甚微,该政策导向本身则说明家光和幕府上下缺乏对此次前所未有之大饥馑的治理经验和心理准备。另外,江户时代前期武士统治集团普遍缺乏对“农政”和小农阶层的重视,无疑也是救济迟缓的主观因素之一。

第二,日本的内政外交在大饥馑前后正遭遇频繁冲击。首先,将军家光多次患病,亲政后不久便一度病笃,宽永十四年再次病重,至次年下半才逐渐恢复,甚至因此被迫改变最初将军专制的执政方针,构建了以将军、老中合议即“老中制”为核心的决策体系,幕政机构也受此影响几经变迁,相应治理能力也有待提升。其次,“岛原之乱”爆发,即宽永十四、十五年之交,九州岛原、天草领内以基督徒为主的百姓发动起义,九州诸大名在幕府的指挥下以数十倍之兵力围困数月、付出沉重代价方告攻破。受此影响,幕藩统治者的精力集中于镇压起义和乱后整顿,也就难免忽视民生治理。例如,在前述细川忠利报告牛瘟的几封书信中,都同时提到了治理暴乱和执行禁教令等事宜。再次,家光亲政后推动禁教和“锁国”政策,幕府于宽永十六年全面禁止葡萄牙船只来航,次年五月扣押来航长崎的葡方使船,将除13名黑人船工外61人全部斩首并焚毁船只,又动员九州、西国大名进行沿岸警备以防葡方报复。频繁应对外部紧张局势,无疑会影响对内政问题的关注。野村玄甚至认为,家光在宽永十七至十九年间多次参拜日光,正是在借助祖父的神圣权威巩固自身统治,同时团结各方力量应对紧迫的外部风险和国家内部崩溃危机。可见,家光参拜日光后才着手处理饥荒有其合理性,只是此次饥荒打破了既有权力结构的承载极限。

第三,当时的权力运作机制和社会组织结构也阻碍了幕府的饥荒应对。目前国内外学界一般将近世日本的政体理解为一种以武士阶层(武家)统揽政事为基础,由德川将军和江户幕府统辖全国,地方领主(大名)及其治理机构(藩)保持相对独立,同时二者相辅相成的“幕藩体制”。在这种体制下,作为“武家栋梁”的将军,一方面以专制或合议等方式指挥直属家臣(幕臣)运营幕府、处理国家事务,另一方面以半强制的方式指导、监督地方领主或直辖领内的官僚进行基层治理,主要管辖对象集中于武士阶层特别是中上级武士。与此同时,诸大名拥有各自领地内的最高行政、财政、司法及军事等大权,除涉及军事安全(私自建城或私造武器等)、领主绝嗣或违背武士法度等特殊事项外,将军和幕府原则上不会轻易干涉藩领的治理活动,全国性政策也一般交由各地领主具体规划和实施;幕府直辖领的民生治理则主要由军功武士(谱代、旗本)以外的代官(吏僚派幕臣)集团执行。因此,对于将军和幕府而言,武士阶层以外的基层治理,特别是诸大名领内百姓的民生治理,在参与程度和重要性上确实低于事关政权合法性构建的日光参拜等政治事务。

事实上,直到家光独立执政的宽永前期为止,不光诸大名领内百姓,就连从属于诸大名家内的中下级武士,也在幕府的治理范围之外。比如,元和六年(1620)九州丰后日出领主木下延俊的家臣丹羽九郎兵卫上告幕府,请求撤销木下领主对自己手下人员的死刑判决,却遭到幕府以“此非公仪之事务”为由拒绝。此处“公仪”所指的,便是由幕府治理和决策的“天下公仪”范围,大名家臣的处置无疑在这一范围之外,除大名谋反、事关国政等极少数案例外,近世前期的幕府都会避免介入大名家中争端。

幕藩体制下对公共事务和公共决策有着天下(幕府)和地方(藩领)的层级区分,近世前期由将军主导、幕府负责的“天下公仪”主要包括国家事务和武家事务,原则上并不包括地方藩领的治理事务。元和五年(1619)和宽永三年(1626),日本也都出现过灾害造成的饥荒,甚至“流民入江户,死者满街”,却未见幕府出台相应救济政策,应该就与此前的灾荒一般由民间自救和领主、代官处置,不在幕府“公仪”治理范围有关,而这也导致幕府缺乏对大规模灾害和持续饥荒的应对意识和方法。

三、幕府政治改革与饥荒应对措施的展开

值得注意的是,正是家光亲政后的政策调整与组织机构改革,推动了幕府从宽永中期起逐步扩大“天下公仪”的治理范围。自亲政以来,家光一方面通过整编直辖军、规范政务职属、确立老中最高辅政权等方式,实现幕政组织机构的体系化和制度化,另一方面推行“军役令”完善武士阶层的等级和地位划分,并设置“目付众”、派遣“国廻众”强化对诸大名的监督。宽永十二年,幕府颁行修订版《武家诸法度》,完善国家治理的基本原则。而就在此次新版《武家诸法度》中,旧版(元和度)“国主应择器用者居之”一条被改为“知行(领地)之所务,须清廉秉政,不致非法;国郡不可令其有衰弊之事”。这是武家法令中罕见的民政条目,明确了地方领主对基层(国郡)治理负有实际责任。此外,在处理“岛原之乱”与禁绝基督教的过程中,幕府设置“长崎奉行”“宗门奉行”直接介入基层禁教事务,并从宽永十七年起依托各地寺院,统计民众户籍和信仰信息,编制《宗门人别改账》,以便监控民众的信仰活动。家光的上述改革如果能在大饥馑发生前落实,将有效提升幕府的民生治理能力。然而,直到饥荒恶化为止,改革的成效都未能转化为灾害救济等方面的成果,这恐怕与传统武家政治观念中极少关注民生的惯性思维有关。

至宽永十九年四月,幕府终于在从日光返回江户的将军家光领导下,着手应对已呈失控状态的饥荒形势。四月三十日至五月初二,家光召见47名在江户大名,批准他们提前返回领地,命其在严格执行“禁绝基督教”任务的同时,对领内因“去年颗粒无收”而穷困的百姓加以抚慰;五月二日,幕府召集领有封地的旗本(将军直辖臣僚)悉数登城,要求他们上报领内人民疾苦,轮流执勤以便抽身亲赴领地体恤民情、实施救济;五至九日,家光陆续召集一门、谱代等嫡系大领主,安排同一地域者交替返回领地救济灾民;二十三日,老中召集美浓、远江等九地幕领代官,命令他们全面调查各地去、今两年的耕种和收获情况。在以领主、代官为中心推行如上应对措施的同时,幕府开始介入基层治理。五月九日,老中在家光的授意下召集永井尚政等七位谱代重臣,命令他们对“去年耕作损亡而至当春民间疲劳”及“当年作物不熟乃至来年百姓饿死”等问题进行分析,提交“诸国人民等抚育之计”等应对措施;十三日,老中、永井等人以及有都市治理经验的大坂町奉行、前江户町奉行被召至家光御前,商议饥馑对策;次日,幕府决定发布高札(法令告示牌)称:“诸国各地各所之田亩不可荒废,须精心耕作。若有作物本无损亡却强以掠夺,致年贡难以缴纳之辈,则可以违法定罪也。”该高札于五月底由老中下达给各地领主、告知天下百姓。

五月末,幕府政策进一步细化。二十四日,代管近畿的伏见奉行小堀政一,根据幕府指示下达七条临时法令,包括禁止祭祀法会铺张浪费或滥用奢侈品、禁止粮田种植烟草、鼓励粮食生产等内容;二十六日,幕府授命关东代官,要求幕领内禁止酿酒、制作豆腐以及乌冬面、荞麦面、素面、点心馒头等零食,指导百姓将精力投入农耕、多吃杂粮少吃精米,不得随意驱使百姓、过分侵扰百姓,同时保持年贡(赋税)征收和贡米质量,并中止各地的宗教募捐和酒肴贩卖等。

然而,灾害和饥荒的严重程度还是超出了可承受范围。十九年春夏,东日本地区的低温、冷雨和京畿、西国地区的持续干旱进一步降低了粮食生产,与上年失收导致的余粮不足叠加,饥民流亡、饿死的惨状愈演愈烈。同时,作为全国粮食存储中心的江户米价骤然高涨;五六月份,负责幕府兵粮、幕臣俸禄粮储备的藏奉行、城米奉行、浅草藏奉行、勘定方及所属代官、町人等60余人的贪腐问题曝光,经幕府审判定罪,七八月份即明正典刑。幕府内部的腐败问题,受制于其官僚体系的世袭制等弊端难以避免,但此时曝出粮食丑闻,势必有损于幕府的政治向心力和饥荒形势的缓解。

六月米价依旧居高不下,主因应是各地连年歉收和应对灾荒的消耗,而同时幕府也并未采取平抑米价的主动措施。据小堀政一的书信叙述,幕府预测粮食失收会持续到明年,因此拒绝放出江户的直辖仓库储粮,仅同意由上方(京畿)调运储备粮。然而,在全国性粮食减产的形势下,京畿储粮也所剩无几,京都所司代(京畿行政长官)板仓重宗甚至认为“日本已无旧米,须臾既有饿死之危”。可见,幕府对百姓的抚育和救济,是以确保自身以及武士阶层权益为必要前提的。武士领主虽基于“不可令其有衰弊”之法度,在灾荒开始后多有施粥、放粮、外购杂粮救济领民等举动,但罕有领主真正减免或缓收应纳之租税。前述信浓南小谷村就是因为领主更替,导致宽永十九年的年贡由之前的297石5斗骤增至481石1斗,又恰逢灾年才导致全村死走逃亡之惨状。菊池勇夫认为正是“毫无仁爱的领主”过于严苛的赋役导致百姓疲敝“慢性化”,才使得农耕凶年的负荷超出可承受范围,最终引发了宽永大饥馑。

幕藩体制的江户社会“是建立在兵农分离基础上的身分制社会”,将军以下的武士阶层作为统治集团,必须通过征收年贡和劳役供养自身。仅就年贡而言,江户前期各地普遍维持在“四公六民”或“五公五民”的比率,也就是农民要将收获粮食的40%-50%上缴领主,赋役之严苛可见一斑。前述“岛原之乱”的主因,亦是当地领主的过度征租。而在饥荒持续恶化之时,幕府的救济政策依旧没有真正触及年贡问题。

六月二十八、九日间,前述“分析小组”提出应对措施,并划分为关东、北国、上方、九州四组,向各地区领主、代官发出如下指令(觉书):

(一)当年诸国人民疲敝,故应对百姓以些许宽容。当季耕种如若再有损亡,则来年必致饥馑。(幕府)已多次下令恪守节俭,诸武士亦应悉知此旨,万事谨慎克俭。对町人百姓以下之食物,亦须有此觉悟,勤于打理以使上下不至于饥饿。当然也须告知百姓不可经常滥用粮食。

(二)百姓(缴纳)年贡米之事,不可因强夺以至于损亡作物。

(三)当年除额定之劳役外,不可再加劳役于百姓。

(四)告知上下不可有浪费五谷之事。

(五)自来年起,产粮之“本田地”不可改种烟草等其他作物。

文中虽强调了对百姓的宽容、抚恤,但即便饥荒已如此严重,幕府依然不打算、恐怕也无力指示地方缓收或减免部分年贡以赈济灾民。不过,该指令相比此前更深地触及了地方治理的具体内容,分地域发布的方式也反映出官僚体系的积极参与。朝尾直弘和藤井让治等人指出,这种“分区负责”制推动了大饥馑后“关东六人众”“上方八人众”等专区管理层的出现,标志着幕府基层治理的强化,各地领主的有限自治则遭到进一步渗透与消解。

此后数月,饥荒形势并未因幕藩各级机构采取应对措施得到缓解:一方面,干旱、洪水和虫灾的持续使得饥荒加剧;另一方面,幕府和藩虽然都积极出台应对措施,重点却放在保护耕种、恪守节俭、杜绝浪费粮食以及一定程度地救济灾民上,并未回应农民减免年贡的诉求,反而鼓励地头、代官确保年贡征缴。在这样的形势下,大饥馑在宽永二十年年初进入了最为惨烈的时期。

四、幕府权力运作的转变与大饥馑的缓解

在灾害持续而赋役无法减缓的双重打击下,各地农民的处境更加恶化,正常的生产生活再难维系,百姓如前述般或饥饿至死、抑或流亡乞食、或卖身弃子。惨烈的饥荒形势,也最终波及武士阶层。例如,据菊池勇夫整理,东北山形领内宽永十七至二十年间的粮食总产量较之前平均下降一半以上,相应的年贡收获由原来的8万石左右骤减至不足4万石。年贡收成的骤减,对本就俸禄不高的中下级武士打击巨大,若狭小浜领内有大量武士被迫向藩府借粮以维持生计。此外,各地流民涌入江户、大坂等都市乞食,也让本就依赖地方转运的大都市粮食储备雪上加霜,并加剧了社会动荡和疫病流行的风险。

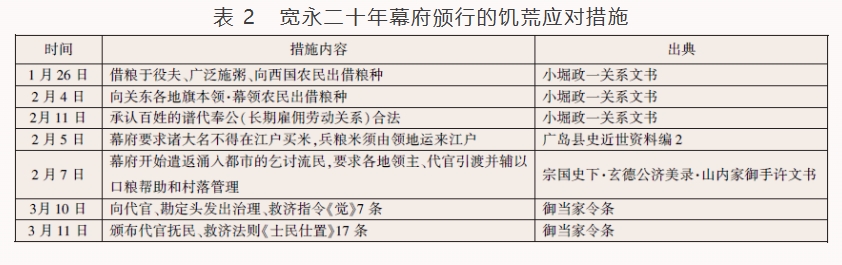

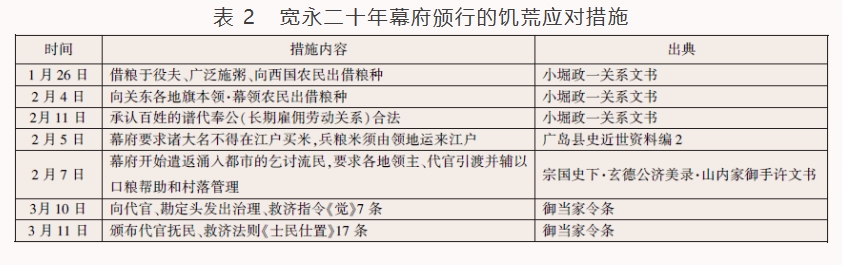

至宽永二十年初,残酷的饥荒形势迫使幕藩各级统治者采取更有力的应对措施。如“表2”所示,幕府从年初起,就着手赈济灾民,试图恢复农业生产,并出台限购政策平抑粮价。同时,幕府仿佛终于意识到解决百姓疲敝的重要性,更加积极地介入地方治理、推动“小农经济”的重建:二月起,幕府一方面调查都市、道路驿馆乞讨之饥民的属地,安排藩府各自接回;另一方面则陆续颁行一系列保护、优待百姓阶层的利好政策,如承认长期劳动雇佣关系合法、无息出借粮种鼓励耕作、确保从事基建劳役的百姓口粮等。三月,幕府在十、十一日连续向各地幕领的代官、勘定头发布命令,通过成文法令的形式,明确了后者对百姓的治理原则和基本规范。

藤井让治指出,饥荒蔓延导致各地出现大量饿死现象,幕府的救济方针也在宽永二十年初由原本的“节俭中心论”向“扶助百姓自立”转变。此处的百姓专指占有少量土地或其他生产资料的自耕农,即“本百姓”和“水吞百姓”,他们是占当时人口总数80%的农民阶层的主体,也是主要的社会生产者和年贡承担者。此番灾荒对百姓阶层的打击尤其严重,无地的“水吞百姓”因欠缴年贡而大量流亡,“本百姓”则面临转卖土地、沦为雇农的生存危机,这势必损害武士阶层的经济利益和统治基础。此后幕藩各级统治机构的积极应对,也说明维持百姓即小农阶层的可持续,得到了武士阶层上下一致的认可。

值得注意的是,三月十日发布的《觉》7条中包括确保灌溉设施等农耕条件、贯彻年贡缴纳、预防百姓因贫困而失地、规范村落内部法治、励行奖惩、设置监察官巡回等。这些内容同样出现在次日颁行的《士民仕置(处置)》17条中,后者又增加了杜绝奢侈浪费、减少商业作物种植等常规内容,同时进一步地明确了禁止土地买卖、扶助百姓、鼓励生产以及确保年贡缴纳等条目;特别是第13条明文规定“禁止田地永代买卖”,对此后的江户农业、经济发展都有着重要影响;年贡缴纳条中,则加入了宽缓行事、满缴百姓可来去自由等安抚内容。如此详细的行政法令接连发布,可见幕府扶持百姓、扭转饥荒形势意图之急切。

上述措施和法令虽是幕府以关东幕领的幕僚体系为对象下达,但实际上对全国各地都有着规范效用。另外,随着饥荒的蔓延,各地领主普遍达成了“不可使民饿死”的共识,比如谱代重臣、小浜藩主酒井忠胜就言道“百姓饿死乃我等之耻”,积极调查和协调物资、分类救济领内百姓。幕藩各级机构的积极举措,确是迫于现实压力的被动之举,却也在客观上推动了幕藩制国家在基层社会治理方面的转变。这不仅体现为家光对地方民政的直接干涉和相应的幕藩关系调整,还表现为幕府上层对幕政组织机构乃至民政治理机制的调整。

从结果上看,这些直达基层的民政法令颁行,标志着幕府在民生治理上的治权扩大,一些临时性饥荒对策转向常态化和制度化。饥荒前主要借助地方领主自主治理、仅提供粗略指导的幕府,也借机扩大了基层治理的权限与范畴,进一步削弱了地方领主的相对自治权。基层治理的变化在全国性饥荒应对的大背景下,有力地推动了家光亲政以来时断时续的权力秩序重构和组织机构改革,佐佐木润之介等人甚至认为,宽永大饥馑期间的幕府对策推动了幕藩体制的最终确立。另外,饥荒期间官僚贪腐等治理体系的积弊得以暴露,客观上也促进了幕府监察制度的改革。横田冬彦等人指出,家光和老中们从宽永十九年八月起着手改革幕政,进行了包括分离财务与民政部门、增加审计监察部门在内的机构调整,并在治理观念层面冻结“军役”、倡导“文治”。这些堪称顺势而为的改变,在应对饥荒的同时还有效地提升了幕府的官僚体系、职权分配和社会治理能力。在付出了惨痛的代价和牺牲后,宽永二十年春夏饥荒最残酷的时期艰难渡过。随着异常气候和自然灾害告一段落,饥荒形势从二十年秋起终于有所缓解,次年起逐步改善。

当然,幕府在应对宽永大饥馑过程中推动的民生治理能力提升与基层治理体系转变,与家光亲政以来的其他政治改革一样,都与17世纪前期日本复杂的政治形势与诸多政治因素有着复杂关联。“江户开幕”数十年间权力运作趋于稳定,但建政之初基于实用主义原则设立的组织机构和施政方针也已落后于现实,这为家光的改革提供了必要前提和基本动因。由此更新的幕府组织机构与权力秩序,又为不同层面治理活动的调整与转变埋下了伏笔。这一时期的内政外交冲击,与大饥馑共同构成了宽永年间政治改革的外部动因,初期幕藩体制的权力结构、统治观念以及治理逻辑,都在应对危机的过程中发生了相应改变。

在修订宽永度《武家诸法度》、深入调研基层治理情况的基础上,幕府结合救荒的经验推动国家治理体系,特别是民生治理的转变:民政议题重要性提升,相关民政管理机构、治理法令、监管机制也得以改革或新设。饥荒缓解后不久,国际上中国明清鼎革(1644年)完成、东亚海域混乱局面走向终结;国内方面,德川家光的三个儿子家纲(1641年)、纲重(1644年)、纲吉(1646年)相继诞生,长期困扰他的继承人问题也得到解决。内政和外交同时趋于稳定,权力运作与国家治理的转变也得以继续推进。

结语

宽永大饥馑的暴发,不仅对江户时代前期日本的政治、经济、社会生产乃至人民生存都造成了严重冲击,也在客观上推动了幕府基层治理的体系转变与能力提升。牛瘟突发和自然灾害的持续,导致饥荒暴发和快速蔓延,而幕藩各级统治者的应对迟缓与措施不力,也是饥荒恶化与长期化的关键。将军和幕府的救济不力,受其对饥荒危害认识不足等主观因素影响,同时也与中央和地方权力二元分化、幕府内忧外患频繁搅扰等客观条件阻碍了幕府的基层治理有关。随着饥荒救济的深入,幕府对策转向救济灾民与扶助百姓,涉及民生的幕政机构、治理方式乃至幕藩关系也出现了不同程度的改变。这些改变在《士民仕置》等法令陆续出台、施行后得到落实,最终确立为幕府进行基层治理、指导各地领主推行民政的基本原则,以《庆安御触书》等形式被编入法令集。

此次饥荒之前,鼓励农耕、赈济灾荒等民政的重要性,在幕府的权力运作中是低于幕藩关系、朝幕关系、对外关系等政治事务,以及日光参拜等政治合法性构建活动的。对于江户前期的统治者而言,如此运作有其合理性,毕竟内政外交事务和政治合法性议题事关新政权的生死存亡,先维系政治合法稳固,再去关注民生似乎无可厚非。然而,宽永大饥馑的爆发和蔓延以残酷的现实揭示出,诸国百姓及其农耕活动同样是幕府乃至整个武士阶层得以维系统治的关键,民生治理不容忽视。

由此展开的民生治理,与幕府在海禁和禁教等方面的监管强化政策相结合,一方面继续削弱地方领主的有限自治权,另一方面对幕府的权力运作能力提出了新的要求。以17世纪三四十年代的政治演进为契机,江户幕府的基层治权不断扩张,其治理责任也从此前以处理统治阶层内部事务和外交事务为主,向解决全国各阶层、社会各方面问题的“大政府”模式转变。这种“民政化”转向与幕府宣扬的朱子学“王道”思想相结合,在将军家和池田光政、保科正之等儒家化大名的推动下,为“明君”“仁政”等政治思想的形成与流行,以及江户中期“文治”政治的展开奠定了基础。

(作者刘晨,系山东大学儒家文明省部共建协同创新中心、山东大学儒学高等研究院副研究员)