内容摘要:《四库全书馆校档残本》为纂修《四库全书荟要》和《四库全书》期间形成的签讹档册,是复校官核查分校官签改书籍及誊录官誊抄讹错的记录,呈现了《四库全书》早期编纂的相关史事,揭示出四库馆纂办书籍的细节过程:先由分校官于底本上校改粘签,然后将这些签条移录至校档,同时也有大量校签在改后被直接省去。复校官在分校官签讹的基础上稽查校签内容和缮本抄写讹错,并直接于校档中增补、删改。馆臣摭取四库底本和校档中的校改记录,汇编《四库全书考证》和缮录《四库全书荟要》按语。《校档》中的两份《新唐书》的校改记录,分别属于编纂《四库全书荟要》与《四库全书》,可以明晰荟要处与全书处既密切相关又彼此疏离的复杂关系。

关键词:《四库全书馆校档残本》;《四库全书》;纂修;荟要处

《四库全书》之编纂,始于清乾隆三十八年(1773)二月辑校《永乐大典》,至嘉庆十一年(1806)各阁续办书籍的补函工作结束[2]。在长达数十年的编纂过程中,《四库全书》历经分校官甄别、校阅,复校官、总校官校订,各阁的撤改与复校等,留下大量有关纂修的档案、史料及馆臣校改记录等,成为研究《四库全书》最直接的材料。学界所习知的《纂修四库全书档案》、四库底本书籍、《四库全书总目》残稿等皆为四库修书期间留存,这些材料大大推进了四库学研究,尤其是四库馆的运作和《四库全书总目》的编纂问题,研究成果较为丰富。但四库馆校阅书籍的具体细节,即分校官如何签改、誊录官如何缮录《四库全书》、复校官如何复校和审核分校官的校签、各纂修机构之间的复杂关系等,还有进一步研究的空间。近来,笔者发现中国国家图书馆藏有题为《附〈太平广记〉〈通志〉等书签讹总档》的四库修书档册,对研究四库修书期间复校官职任、“全书处”与“荟要处”的关联、《四库全书考证》的编纂等问题具有重要价值。

一、《四库全书校档残本》的基本面貌

中国国家图书馆著录为《附〈太平广记〉〈通志〉等书签讹总档》的文献,为稿本,15册,不分卷,计896叶,无撰人姓名,有墨笔涂乙痕迹。系由两种截然不同的书写内容汇编而成:一部分内容写于白纸上,无板框、界栏,书写较为随意,常于内容间增删(如图1);另一部分内容写于朱丝栏纸上,半叶8行、行21字,单鱼尾,版心空白,抄写较为工整,删改较少(如图2)。第14册卷端有题名页,题“四库全书馆校档残本”(见图3,本文取此题名,以下简称该文献为“《校档》”),并有上书“十五年六月初二日,办事堂穆代李老爷振翥借去”字样的签条。按,李振翥又名缄庵,字云轩,号醉竹,太湖人。乾隆三十八年(1773)生,嘉庆六年(1801)拔贡,同年中举。七年(1802)进士及第,选翰林院庶吉士,散馆授编修。历任武英殿提调、国史馆纂修。十三年(1808)任浙江乡试副考官,京察一等,再出河南陈州知府。道光间,历任广东、陕西、山东按察使,道光十六年(1836)卒。李振翥虽历乾隆、嘉庆、道光三朝,出仕则在嘉庆、道光时期,故而猜测此书题名时间可能为嘉庆十五年或道光十五年。

《校档》登载21种书籍的复校签讹记录,第1册为《太平广记》,第2册为《新唐书》《释音》,第3册为《日讲四书解义》,第4册为《孝经注疏》,第5册为《新安志》,第6册为《佩文韵府》,第7册为《御制文初集》,第8册为《鸡肋编》《周易述义》《优古堂诗话》《左传补注》(后三种仅录书名,《左传补注》签讹内容在第10册),第9册为《钦定协纪辨方书》,第10册为《左传补注》,第11册为《渊鉴类函》《佩文韵府》《佩文斋咏物诗选》《御制文初集》《钦定协纪辨方书》(后四种仅有书名,除《佩文斋咏物诗选》外,其他三书签讹内容分散在第6、7、9册),第12册为《礼记注疏》,第13册为《通志》《空同集》《新唐书》《毛诗名物解》《太平广记》《渊鉴类函》(后四种仅录书名,除《毛诗名物解》外,其他书籍签讹信息分散在第1、11、14册),第14册为《新唐书》《释音》(与第2册内容有异,说详下文),第15册为《尔雅翼》。结合各册登载书名及签讹信息,其中《优古堂诗话》《周易述义》《佩文斋咏物诗选》《毛诗名物解》四种没有具体签讹内容,《优古堂诗话》书名后有“可进呈”三字;《周易述义》书名后有“内《周易述义》无底档,板心全误,发换写”;《佩文斋咏物诗选》《毛诗名物解》仅有书名而无任何内容,可能是稿本残缺所致。

虽然档册的题名时间晚至嘉庆、道光时期,但《校档》应是四库馆修书期间馆臣复校书籍时形成。首先,卷中纸张钤有“吴正有号”印记,属于四库馆常用纸张。据学界研究,类似钤盖“吴正有号”“吴正裕号”及“吴正昌号”印记的纸张,为清代内府刻书及四库馆抄书的常用纸张。目前所知,乾隆四十三年周永年进呈抄本《冰壑诗集》钤盖“吴正有号”,翁方纲《四库提要稿》《复初斋文稿》、美国哈佛大学燕京图书馆藏《四库书目庋藏表》钤有“吴正裕号”印记,台湾汉学研究中心图书馆藏乾隆间抄本《皇朝通鉴长编纪事本末》钤盖“吴正昌号”等。据此可以初步推断《校档》应属清代宫廷遗留,断非外间之物。其次,《校档》中还记有四库修书的专有词汇,如《太平广记》《毛诗名物解》两书后题写“全书处”,《佩文韵府》《钦定协纪辨方书》《渊鉴类函》《佩文斋咏物诗选》《通志》《空同集》《新唐书》《尔雅翼》等书后题写“荟要处”。如所周知,“全书处”与“荟要处”乃乾隆间纂修《四库全书》和《四库全书荟要》所设机构,“全书处”于乾隆三十八年二月设立,“荟要处”于乾隆三十八年五月添设,是知此书应为四库修书期间的留存材料。最后,《校档》多次出现分校官姓名,如王瑸、张埙、王钟泰、陈墉、汪锡魁、严福等人,均见于乾隆四十七年七月十九日永瑢开列的《四库全书》在馆诸臣职名表,皆为四库馆分校官。通过《职名表》可知,王瑸原为内阁中书,因参与编纂《四库全书》,经议叙后任吏部员外郎;陈墉原任翰林院庶吉士,后改授吏部主事。从这些分校官的职衔变化,推测《校档》是在乾隆四十七年七月十九日前完成,馆臣正是由于参与“荟要处”和“全书处”分校、复校事宜,才得以议叙并擢升官职。

更加值得注意的是,由书中的签改内容以及题署的各书名称,可以推断《校档》为复校官审核分校官和誊录人员的修改而形成的签讹记录。各书名称一般题署为“某(书名)复校签讹总记”,如《日讲四书解义复校签讹总记》《礼记注疏复校签讹总记》等,表明记录是在四库馆臣复校阶段撰成的。其中的签改内容大致可以分为两种。第一种属于复校阶段审阅分校官的校签以及核查缮录稿本(核查合格者即可进呈御览)的签讹内容:针对分校官校阅底本的校签,复校官一般直接修改,也有部分书籍核对校签后重新抄写,并注明“共签出刊本讹错×条”。如《新唐书》卷一百八十六“十页前五行‘李琼出耒阳’,刊本‘耒’讹‘来’,据《湖南省志》改”,后有馆臣标注“分校”;《佩文韵府》卷四之三“三十三页前七行‘幕府董统鹰扬’,刊本‘董’讹‘昔’,今据《魏书》改”,后有馆臣标注“分校签”;《太平广记》卷二百六十三作“四页前二行‘晦不至’,刊本‘晦’讹‘毅’,今改”,后有馆臣标注“此分校误改”;《礼记注疏复校签讹总记》卷一“《考证》第二页前八行,‘九锡’,应依原签改‘赐’”,卷五“十六页前四行,缺‘自直’二字,当依原签补”。“原签”,即分校粘贴的校签,这就表明复校官核对分校签改,并指出分校官校阅书籍的错误。针对誊录官缮写的稿本,复校官若发现誊录人员抄写有误,就直接签出,如《孝经注疏签讹总记》“共签出刊本六条、缮本二十一条”。第二种是馆臣再次复校的签改:《校档》中仅《新唐书》《释音》校改记录凡两见,核对两次签讹内容,并不完全一致,后一次的内容较前一次有所调整,抄写更加规范,格式也较为整饬。依据常理,四库修书时应先由分校校阅,提出签改意见,后由复校官或者总校官核对,因而会出现多次签改,但《新唐书》与《释音》中出现的两次签改,歧互有别,并非分校与复校的关系,而应该属于复校阶段的前后关系(即进行了两次复校)。

从《校档》登载的书籍内容、题署的“荟要处”“全书处”字样以及分校官职名来看,《校档》应为《四库全书》复校时形成。虽然存在两种签讹内容,仍可以统称为四库馆臣校阅书籍的签改档册。《四库全书》收录书籍的底本,或因版本沿袭之讹,或是手民之误,舛错难免。在抄入《四库全书》前,分校官逐一校阅,凡底本有误者,或证之别本,或引据他书,皆出校签。若分校官校改有误,则复校官审核修改,于校签之上再次圈涂。当然,复校官不仅校改分校官的讹错,还需要核查誊录官是否如实据底本和校签抄写。

二、《四库全书校档残本》的成书时间

既然已经明了《校档》为四库馆修书期间留存,那么有必要考辨其具体的形成时间,以便揭橥其于《四库全书》纂修过程的价值。《校档》中录有多种“荟要处”办理的书籍,并有馆臣校改,可知其应为“荟要处”办理《四库全书荟要》期间撰成。据《纂修四库全书档案》记载,乾隆三十八年五月,四库馆诏开不久即下令缮录《四库全书荟要》,“著于《全书》中撷其菁华,缮为《荟要》,其篇式一如《全书》之例”,因而于武英殿设立“荟要处”,并派遣于敏中、王际华负责纂修事宜,至乾隆四十四年七月,两分《四库全书荟要》缮毕进呈。据此,《校档》中属于“荟要处”的签改内容,应在此机构存在期间形成,即乾隆三十八年五月至四十四年七月之间。

颇为吊诡的是,《校档》中书名题署为“新唐书复校签讹总记”的一页上还题有“(乾隆)四十六(年)至五月初八日销讫,送总裁,发下销讫,又查存疑签,办过一半”(见图4),据此可知,《校档》于乾隆四十六年五月仍在四库馆销签,因而纂定时间必当延续至此。又查《四库全书荟要》史部正史类收录《新唐书》,其提要的校上时间为乾隆四十二年正月,是知《新唐书》于乾隆四十二年正月前已经办理完竣并缮入《四库全书荟要》,这便与《校档》登载的《新唐书》于乾隆四十六年五月初八日的销签记录相违伐。《新唐书》虽经过分校官校阅,于乾隆四十二年抄入《荟要》,但由于《四库全书》仍在编纂,《新唐书》又经四库馆臣校订,直至誊抄定本,故而《校档》中保留了两次《新唐书》校改记录。《校档》中第一次《新唐书》签改注明“荟要”,应属于“荟要处”校阅《新唐书》时的复校记录,而第二次签改作《新唐书复校签讹总记》,应该是“全书处”进行的复校,第二次签讹时书名中增加“复校签讹总记”六字,题名差异恰能反映两次签讹的区别。再从两次签改的具体内容来看:第一次作“缮本《考证》一页三行应加〇,馀无误。刊本无签”,第二次作“刊本无讹。三页后二行‘扂’误‘居’,八页六行‘臣’误‘诚’,以上签出缮本二条”。对比前后两次的内容,《新唐书》的誊录者已经部分采纳了第一次签改的意见;馆臣第二次校签时,删去了加〇的内容,并补充多条有关缮本《新唐书》的讹误。再如第一次签改中卷二百二十二下与卷二百二十三上皆著录“苻坚误作符坚”;第二次签改卷二百二十三上时,四库馆臣用墨笔勾乙删去此条。由此可知《新唐书》第二次内容较第一次有所删改。据此,《校档》中登载乾隆四十六年五月《新唐书》仍在四库馆销签,应属于全书处复校流程,与荟要处无涉。

《校档》中既存有荟要处复校内容又存有全书处校改,那么其形成时间的下限应该延续至第一分《四库全书》办理完竣之前。《纂修四库全书档案》载“(乾隆四十六年十二月初六日)《四库全书》第一分,现在办理完竣,所有总校、分校人员等,著该总裁查明咨部,照例议叙”,文渊阁《四库全书》于乾隆四十六年十二月首先完竣,因而馆臣复校书籍以及在馆销签等,皆应在此之前,据此可以断定《校档》的形成时间应早于乾隆四十六年十二月。

另据《校档》中登载的其他信息,也能判断大多内容在乾隆四十六年形成。《校档》录《礼记注疏》签讹信息,并注明已销签三次,另空白处附注“辛£”二字,字迹漫漶难辨。此外,《校档》录《新安志》签讹卷末有“七月上旬交”等字、《周易述义》签讹卷端有“八月十日夜偶笔”、《渊鉴类函》签讹卷末有“以上九月初六日交”等,皆为注明校签的呈交时间,唯独没有记录年份信息。如果结合《新唐书复校签讹总记》中乾隆四十六年五月初八日的销签记录,推测《礼记注疏》附注二字为“辛丑”,亦即乾隆四十六年。至于其他未注明年份的校签呈交时间,皆为乾隆四十六年形成的校签,这与第一分《四库全书》于乾隆四十六年办理完竣是吻合的。

虽然这样的猜测略显草率,但似乎各种内容皆相暗合,而《校档》中登载的“程中堂未完签”亦能提供一些佐证。《新唐书复校签讹总档》中出现“程中堂四签 销讫”“程中堂九签”“程中堂二十一签”“程中堂四十三签”等内容,应是程中堂核查校签后馆臣注明以示赏罚。除《新唐书》之外,《孝经注疏》中另存一处“程中堂未完签”。合二者内容,“未完签”三字颇可玩味。一般来说,如果程中堂由于官职调动,不再核查《四库全书》的签讹内容,换一馆臣注明即可,似不必一定强调是程中堂尚未完成的签改。而且,程中堂核查的内容并非某一书的某几卷,而是多部书的体量,既然被称为“中堂”,猜测应该在四库馆担任要职。《新唐书》中尚称“程中堂四签 销讫”,至《孝经注疏》已经标明“程中堂未完签”,极有可能是这位程姓馆臣(尊为中堂大人)在核查《孝经注疏》签讹的过程中故去,其经手之签尚未完成,故而《校档》予以登载言明。

在清代,内阁大学士、协办大学士、军机章京等皆可称“中堂”。根据“中堂”称谓的变化,可以逐个查验《四库全书》职名表中符合条件的四库馆臣。据乾隆四十七年开列的馆臣名单,程姓馆臣有“总裁程景伊”“总目协勘官程晋芳”“缮书处分校官程炎”,其中符合“中堂”之称谓的只有程景伊一人。《纂修四库全书档案》载“乾隆三十九年十月十九日,内阁奉上谕:协办大学士、吏部尚书程景伊、兵部尚书嵇璜,俱著充四库全书处总裁”,其后程景伊多次因校书被罚俸,最晚的一次记载为乾隆四十五年六月十一日,“程景伊、王杰、曹秀先、周煌、谢墉、窦光鼐俱著罚俸六个月”。同年七月,程景伊卒于四库馆总裁任上,因而由其校改的签讹内容尚未完成,故而在乾隆四十六年汇编的《校档》中著录有“程中堂未完签”。此外,《于文襄手札》中记载总裁阅看校签一事,亦可为证。“校对遗书夹签,送总裁阅定,即于书内改正,此法甚好。可即回明各位总裁酌定而行,即或将涂乙之本进呈,亦属无碍,惟改写略工,以备呈览”,由此可见总裁是需要阅看校签并最终酌定校签内容的,故而《校档》中多次出现销签的“程中堂”,应为总裁之一。

但既然乾隆四十五年七月程景伊已故去,那么为何在乾隆四十六年五月初八日《新唐书复校签讹总记》中仍出现程中堂“四签”“二十一签”“四十三签”的内容呢?重新来看《新唐书复校签讹总记》书前的记载,“(乾隆)四十六(年)至五月初八日销讫,送总裁,发下销讫,又查存疑签,办过一半”,察此内容,《新唐书》应是分批送交总裁阅看销讫,因而书中多处出现程中堂销签的记载,程景伊生前应未能将《新唐书》校签销讫,故直至乾隆四十六年五月时,程景伊虽已亡故,但《新唐书》仍然继续送往总裁处阅看,所以最终销讫的时间晚于程中堂故去时间。

三、从《校档》看《四库全书》的校阅流程

从《校档》的具体内容和性质来看,其对四库馆校阅书籍的运作、复校官的职责和《四库全书考证》的编纂,特别是针对“荟要处”的研究,具有重要价值。兹分述如下:

1. 复校官及其职责

乾隆三十八年开馆后,四库馆由纂修官和分校官校阅书籍,主要进行版本鉴别、内容辨伪、讹错考证,其中最为广泛和普遍的工作便是讹错的考证。针对《荟要》与《四库全书》办理中分校官事责过重且无人稽核的问题,十月十八日永瑢等奏请添置复校官一职,专门负责核查分校官校书和誊录官誊录书籍,其中“《四库全书》缮本添派复校官十六员,《荟要》缮本添派复校官六员,均于现在分校各员内,择其校书精确者如数充当”。四库馆初期办理书籍时规定,分校、复校签出的错误,皆附在卷末,并说明签改因由,“如仅系笔画之讹,仅载某字讹某,今校改;如有关文义考订者,并略附按语如下。如此则校办全书更为精当,臣等亦得就其签改之多少,随时抽查,以期无误”。随着书籍校阅的进行,若每书讹错皆附卷末,势必增添馆臣事务,故而后期办理书籍时直接在底本之上校改,并粘签说明。从现存各四库底本之上的校签可知:分校官、复校官校改书籍皆作夹签,并非附于卷末。

乾隆四十年十二月初九,考虑到分校官与复校官彼此相互倚恃,反致挂漏,故而在办书流程中删去复校环节,不再设置复校官,而是“将《荟要》复校通改为分校,所有誊录二百人,均匀分派,每员约管六人,则每日仅各收缮书六千字,尽可从容详校”,此后分校校毕之书,直接由总校稽核,“凡各分校已校之书,汇交提调登册”,分发总校“细加磨勘,分别功过,改正舛误”。

通过档案所载各馆员的办书职责及现存四库底本《晏元献公类要》中粘贴的校书单可知,采进书及内府书的办理流程为:第一步,提调官将底本先发下给分校官校对,分校官对底本作校签;第二步,由分校再发下给给誊录誊抄;第三步,誊抄好后交回给分校,由分校校对;第四步,分校校好后,交复校(总校)重校(也会加签);第五步,复校校好后,送交武英殿提调。

由上述档案可知,自乾隆四十年十二月初九日后,由于全书处及荟要处皆不再设复校官,复校工作其实由总校官完成。但从校档中的签改记录来看,四库馆的办书程序可能并非如此,复校官虽不再添设,但复校工作却由分校官承担。

《校档》显示,《佩文韵府》签讹内容,卷三有“一页后一行,江至浔阳南合为一,刊本‘浔’作‘寻’,今改。分校签”;《新唐书》卷一八三有“十三页后七行,分校改‘挺’,误,仍当依元本作‘挻’”。以上内容皆标注“分校”,以证明此签改乃分校官所作,故亦可证《校档》确系复校核查分校官校书的记录,但这里负责稽核分校讹错的究竟是何人?再看《礼记注疏》中的签讹信息,卷目之下署“校对 王瑸、张埙、王钟泰、陈墉”等,有些卷末署“分校陈墉、陈墉自校、郭祚炽校、胡予襄校、侍朝校”等。由“校对、自校”等可以看出,以上各员是在承担复校官的职责,即核查分校官是否签改有误。据《四库全书职名表》,王瑸、张埙、王钟泰、陈墉、汪锡魁、严福、侍朝等人皆为缮书处分校官,这说明负责复校工作的馆臣其实就是分校官自身,除了偶尔出现分校官自己核对自己的校签外,多数都是分校官之间互相校对。分校官在复校阶段,逐一查验签改,并不时做出圈涂,修改的范围不仅包括纠错,亦有誊抄格式的换改和增补新的校签。如对《周易述义》提示“内《周易述义》无底档,板心全误,发换写”,即该书需要全部换写,无需逐一复校。在分校官复校校签之后,便交给武英殿再次誊抄以供进呈乾隆帝御览,《校档》录《优古堂诗话》一书,只有书题而无签讹内容,且书名后题署“可进呈”三字,由此可知馆臣认为毋庸复校此书,可直接进呈御览。

四库馆在乾隆四十年之后的复校职责乃由分校官来充任,虽无复校官之职,却有复校之实。据此,关于《四库全书》的校书过程,其实可以做一些修正,第四步中“分校校好后,交复校(总校)重校(也会加签)”,应该是“负责复校工作的馆臣其实就是分校官自身,除了偶尔出现分校官自己核对自己的校签外,多数都是分校官之间互相校对,当然总校官也需要参与复校”,分校官核对校签的过程即是承担复校之责,增补校签亦其所为。

2.签校工作程序

张升在研究永乐大典本的办理流程时认为,“分校校勘时,也会签出一些需要修正的地方。办书单中‘送校勘复校应修补£十£签’,应是指校勘官新校出的问题。那么,这些新加的签条,誊录需要再据以修正原誊录本,然后将所有签条注销,才表示最终完成”。大典本的办理流程同样适用于其他书籍,那么,馆臣究竟怎样修改、增补乃至注销校签,这是四库修书更为细节的过程,囿于史料,尚未见相关叙述。

如所周知,分校官校阅进呈书籍,于底本上修改,并粘贴校签,所以底本上的校签应该是数量最多的,但部分校签随着底本的修改,会在改后去签、省签,因而现在留存在四库底本之上的校签无法反映其校办过程中的原貌。在分校阶段,粘贴于底本上的校签会被移录至专门的档册内。在复校阶段,分校官重新校对底本与誊录本,形成新的签改,并增加新的签讹内容,这项工作其实是在档册上进行的。比如《校档》录《太平广记》签讹信息,卷三八九“十页后四行,渚宫”,复校时,馆臣增“分校改‘渚’为‘隋’,别卷多作‘渚’,写‘渚’似不误,俟酌”诸字,意即对此条签改尚有异议,最终仍凭总裁酌定,如于敏中所谓“校对遗书夹签,送总裁阅定”。《通志》中有多处签改直接标注“省、省去”,属于复校时删去,卷十下“五十七页后二行,慕容垂追败温后军于襄邑,《晋书》‘追’作‘击’”,复校圈涂此签改内容,并注明“省”;“五十九页后四行,出神虎门,《晋书》‘虎’作‘兽’,后同”,复校删去,并注“省去”。此外,增补的签讹信息,亦可在《校档》中找到,如《礼记注疏》的签讹信息有“卷十六 补签一条、卷十七 补签”等内容,应属复校时增补。察其内容,凡增补签改,皆小字写于各行之间,或于页中空白处,有些以“∆”标于首字之上。分校官粘贴校签,复校时移录、删改、增补校签,最终的目的不在于校签本身的重要性,而是誊录人员以校签为据,销签完毕(销讫)后誊抄入《四库全书》。《校档》显示很多书籍都曾销签,有些甚至不止一次,如《鸡肋编》已销一次、《左传补注》已销一次、《礼记注疏》已销三次。不管是分校阶段还是复校阶段,凡经销讫的校签,即可省去不录,《校档》录《空同集》签讹信息,有“序一页后二行,今之俗既历胡,乃其曲乌得而不胡也?二‘胡’字拟改‘变’字,俟酌”,其后复校作“改后去签”。由此看来,校档详细记录了分校官粘贴、复校阶段删改、增补以及最终销讫的校改内容,较为清晰地揭示了四库馆臣纂修书籍的工作程序。

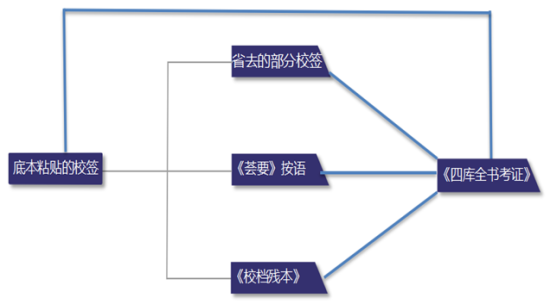

3.《四库全书考证》的编纂

值得注意的是,校档还与《四库全书考证》的编纂密切相关。相关研究表明,《考证》乃是馆臣择取黄签汇编而成,而黄签其实就是校签的一种,只不过由于需要进呈御览,所以区别于一般校签。《校档》中《新唐书》和《释音》后有“凡黄签须明白晓畅,进呈时一览了然,若重沓支离,均不足取,倘太简略,又不可以此籍口急索解,人不可得尚其旦暮遇之”,据此可知,《校档》是黄签加工过程中的载体之一,很可能是《四库全书考证》成书过程中的重要一环。循此路径,将《考证》与《校档》的校签一一核对,发现二者并不能完全对应。除《考证》所录《新唐书》与《释音》的签改意见均能在《校档》中找到出处外,其他各书的签讹内容,皆互有异同。由于《校档》中《新唐书》与《释音》抄写工整,且抄纸有界栏,与各书不同,猜测这两书应是复校核对签讹记录后,重新誊抄的较为整饬的内容,因此在编纂《考证》时可直接从中选择黄签。而且,《四库全书荟要》中的按语,也与《校档》或《四库全书考证》多有不同。笔者认为这三种签改内容,皆由粘贴在底本上的校签转化而来,在《荟要》与《四库全书》的编纂过程中,有些底本上的校签作为按语抄入《荟要》,部分内容则移录至校档。馆臣自底本校签、《荟要》按语、校档中选择校签加工成黄签,再将黄签汇编成《四库全书考证》,具体的流程或如下图:

四、荟要处与四库馆的纂修“空间”

四库馆规模庞大,其运作模式也极为复杂。一般而言,四库馆是以翰林院与武英殿以及其他各种纂修机构共同构成。四库馆类似一个以修书为共同目标而构成的“内在关联”的“空间”,翰林院、武英殿位于“空间”的中心。在《四库全书》的纂修过程中,并非全然由四库馆编纂所有书籍,诸如清朝会典、方略以及三通之类的典籍,交付会典馆、方略馆与三通馆承办。那么,各承修机构临时建立起与四库馆的关系。于此言之,以各机构承修书籍的轻重缓急、与四库馆的联结方式及距离四库馆的远近,构成了“空间”的边缘。在这个由修书构成的“空间”中,既有统属关系,又有因承担临时修书职任而建立的相对独立的关联。

关于荟要处与四库馆的关系,吴哲夫认为,“荟要处”与四库馆既有从属,又有相对独立的关系,荟要处于乾隆四十二年中期以后由武英殿直接承办,至乾隆四十四年初期,又从武英殿并入四库馆。张升《四库全书馆研究》将四库全书处分为翰林院与武英殿两大机构,而“荟要处”属于武英殿系统。除荟要处外,武英殿还辖有收掌处、监造处、聚珍处、校勘翰林处,由此可知荟要处是隶属于武英殿四库馆之纂修机构。

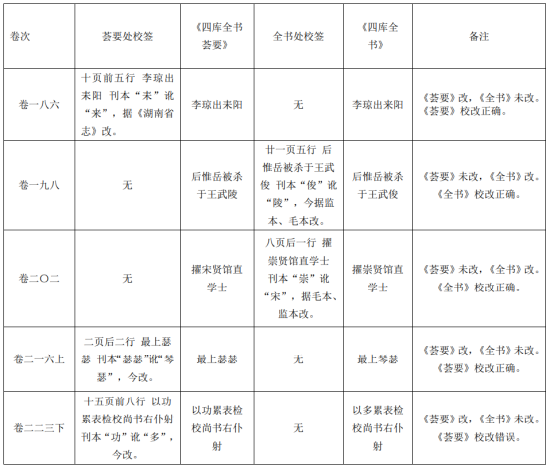

《校档》分别登载荟要处与全书处(翰林院四库馆)纂修《新唐书》的签改内容,通过比较签改内容的异同,并与完竣后收入《四库全书荟要》和《四库全书》中的《新唐书》覆核,可以窥探荟要处与翰林院四库馆(全书处)办理书籍流程的联系与区隔。由于荟要处纂办《新唐书》仅留存卷一百七十六以后的校改意见,因此只能对此卷之后的内容进行比勘,举数例,列表1如下:

表1 荟要处、全书处所载《新唐书》校签异同表(部分)

由表1的内容可知,荟要处与全书处的校签互有异同,馆臣在办理《四库全书荟要》时校改了《新唐书》的一些内容,并未被《四库全书》采纳。同样,《四库全书》纂修《新唐书》时,馆臣的校改也是荟要处未及措意的,以致形成《四库全书荟要》和《四库全书》收录的《新唐书》各有讹舛,未能整齐划一。由上述校签的歧互可以发现,荟要处与全书处纂办《新唐书》,前后之间并非借鉴和吸收的关系,反而体现出相对独立的纂修权限。

此外,从《四库全书荟要》卷末所载“按语”,亦可看出荟要处办理书籍与全书处的疏离。逐一比勘《荟要》所附“按语”与《校档》发现,虽然“按语”内容多数不见于《校档》,但“按语”题写的格式则与《校档》无异。因此,我们认为“按语”亦是馆臣校签的汇总,只是这部分校签改完后即被省去,因而大量内容并不在《校档》的登载范围之内。如《新唐书》卷一七八,有按语作“第八页后八行,‘臣闻尧舜之为君’,刊本‘舜’讹‘禹’,据下文改”;覆核《荟要》与《四库全书》,前者作“臣闻尧舜之为君”,后者作“臣闻尧禹之为君”。卷一百八十,有按语“第十三页前一行,‘无敢驰驱’,刊本‘无’作‘不’,据《诗经》改”;《荟要》本作“无敢驰驱”,《四库全书》本作“不敢驰驱”。卷一八八,有按语“第一页后五行,‘陶雅为左衡山将’,刊本‘衡’讹‘衝’,据毛本改”;《荟要》作“陶雅为左衡山将”,《四库全书》沿袭底本之讹,作“陶雅为衝左山将”。“按语”中的校改,乃荟要处办理《新唐书》的校勘成果,经过核查皆校改正确。遗憾的是,这些精善的校勘意见,并未被《四库全书》吸收,更加表明荟要处与全书处的彼此疏离。

综上所言,《四库全书》的纂修,看似是四库馆的整体运作,但各机构之间并非完整的一体。在编修过程中,荟要处与之关系密切且又彼此区隔,更多的时候具备一种相对独立的运作模式。四库馆总裁名义上统摄所有纂修机务,由于办书人员众多,四库馆的管理机制规训不了不同机构的办书流程,从而造成纂修“空间”上既紧密关联又相互疏离的复杂情形。

五、结语

《四库全书馆校档残本》为纂修《四库全书》期间形成的馆臣签讹档册,为复校阶段核查分校官签改书籍讹错及誊录官誊抄书籍的记录,涵盖分校官所粘贴校签上的内容、复校官删改增补的校改意见以及销签记录,较为完整地展现四库修书的细节,有助于更加精细化地了解四库馆的运作程序。同时,《四库全书馆校档残本》还分别登载荟要处与全书处的工作信息,较为清晰地勾勒出四库纂修机构的职任及相互之间的关联。