内容提要:明统治者在西南土司治理中秉持了“犬牙相制”的治理方略。主要表现在将同一地域诸府州县、卫所、土司分隶不同行省管辖,从而形成西南诸省毗邻地区府州县、卫所、土司“犬牙相制”的政区地理格局。这一治理方略在明前期对于强化土司控制、维护地区稳定起到了积极作用,但随着历史的演进,亦出现土司纷争愈演愈烈、军民夷矛盾激化、省际矛盾突显、土司桀骜日甚等弊端。为此,明统治者欲通过邻省兼制、设立总督予以补救,然终因积重难返而收效甚微。部分官员提出的政区改隶建议亦因遭到反对而未能实施。“犬牙相制”遂成为影响整个明王朝西南土司治理成效的重要因素。

关键词:明代;土司治理;犬牙相制;总督

明代西南地区土司林立,这些土司因“世有其地、世管其民、世统其兵、世袭其职、世治其所、世入其流、世受其封”而多桀骜难制。为强化对西南土司区的统治,明王朝除通过“土流共治”将大小土司纳入王朝统治阶层,广建卫所以形成对土司的弹压之势外,还采取了“犬牙相制”的治理方略以达到分化和控制诸土司的目的。主要表现为将同一地域诸府州县、卫所、土司分别隶属不同行省,从而形成西南诸省毗邻地区府州县、卫所、土司“犬牙相制”的政区地理格局。这种“犬牙相制”的治理方略自秦汉以来便时常为中央王朝所施行,学界对此亦有研究。吴宏岐认为“‘犬牙相制’的政区划分方法始见于秦时的长沙郡,至汉初则广为采用”“元明清三代省界划分中的‘犬牙相入’现象,不过是承袭秦汉旧制有所变通而已。”周振鹤则认为“元代是犬牙相错原则发生转折性变化的时期。无论是作为高层政区的行省,还是降为统县政区的路,犬牙相错原则都走向了极端。”

明代在西南诸省毗邻地区施行的“犬牙相制”在明前期对于分化、控制西南土司的确收到了积极成效,但到了明中后期,其对明王朝的西南土司治理造成的负面影响亦日益突显。明统治者为此作了一系列纠弊努力,然终因积重难返而收效甚微。“犬牙相制”的治理方略对有明一代的西南土司治理和地区稳定影响深远,但学界对此的关注度并不高,除拙文《明代“司卫同城分隶”现象与改隶之议——基于永宁、乌撒地区的考察》对永宁宣抚司与永宁卫、乌撒土府与乌撒卫治所同城且分隶黔蜀两省现象的探讨外,尚见吴春宏《明清时期黔楚边境的府卫纠纷——以黎平府与五开卫为例》对“黔府湖卫”的研究,两文均属对“犬牙相制”之特例的研究。他著亦有在论述相关问题时有所涉及。然均未从整个西南土司治理角度对“犬牙相制”的表现形式、治理成效、弊端及明王朝的纠弊努力作全面系统研究。笔者拟就上述方面对明代西南地区“犬牙相制”这一土司治理方略作系统探讨,以就教于方家。

一、明代西南土司治理中的“犬牙相制”

嘉靖年间,贵州巡按萧端蒙奏称:“夫贵之未列为藩也,则三省之裔壤也,其后割而置藩矣,然犹虑其卒无以驭之也,故贵州之壤土大率与三省之地相错揉。自今言之,西则四川乌蒙、芒部诸郡,南则广之泗城,云之曲靖,东则湖广辰、沅、镇、筸等处,北则播州、邑、茶诸酋,其土田则错畎也,其砦落则错置也,其夷民则错处也,所谓犬牙相制之国也。”其言实已对明代西南地区所行“犬牙相制”之原因与状况作了概述。其具体表现形式主要有以下三类。

(一)府卫分隶

明代在西南地区广设卫所的目的在于弹压当地土司,诸府州县的设置则意在通过流官统治以强化对土司土民的治理。为了强化府州县与卫所对土司区的协同治理,明初统治者在西南部分地区采取了将府州县与卫所分隶两省的区划设置。贵州与湖广两省毗邻地区最为典型,即思州府、镇远府、黎平府三府隶属贵州,然而设于思州府境内的平溪卫,镇远府境内的清浪、镇远、偏桥三卫,黎平府境内的五开、铜鼓二卫则隶属湖广。其中的黎平府与五开卫更是治所同处一城。

(二)司卫分隶

司卫分隶指处于同一地域之土司与卫所分别隶属不同行省管辖。与黔、楚两省毗邻地区府卫分隶相应的即各府所辖土司与卫所的分隶。即思州府所辖施溪、黄道溪、都素蛮夷、都坪峨异溪诸长官司与平溪卫,镇远府所辖邛水十五洞蛮夷、偏桥诸长官司与清浪、镇远、偏桥三卫,黎平府所辖赤溪湳洞、湖耳、亮寨、龙里、欧阳、中林验洞、新化、古州、潭溪、八舟、洪州泊里、曹滴洞诸长官司与五开、铜鼓二卫,便属于分隶黔楚两省的司卫分隶情形。

另有一种土司与卫所治所同城且分隶两省的特殊情形,即司卫同城分隶。这一情形主要存在于黔蜀滇三省毗邻地区。最典型者为永宁卫与永宁宣抚司、乌撒卫与乌撒土府两组事例。永宁卫设于洪武四年(1371)十二月,初隶四川都司,后改隶贵州都司。永宁宣抚司于同年内附,隶四川布政司。宣抚司治所原在卫城西八十里处,“后因宣抚梗法生事,议迁城内以便弹压”,遂成永宁宣抚司与永宁卫治所同城而分隶蜀黔之格局。乌撒卫设于洪武十五年(1382)正月,初隶云南都司,后改隶贵州都司。同年正月,改元乌撒路为乌撒府,初隶云南布政司,后改隶四川布政司。乌撒府治所在卫城内西北,乌撒卫治所则在卫城内东南。此外,乌撒卫后千户所则设于卫城外185里之云南土司沾益州城内,遂形成千户所与土州治所同城而分隶黔滇的又一司卫同城分隶典型事例。

(三)土司分隶

明代西南地域相邻诸土司通常因族源相同或世相联姻而结成大小不同的利益集团。集团内部诸土司因利益的一致性而形成“有事则相为救援”的关系。明王朝在统一西南地区的过程中,为达到分化易制的目的,采取了将诸土司分隶不同行省管辖的措施。

1.黔蜀滇三省毗邻地区诸土司

这一地区分布着水西安氏、永宁奢氏、镇雄陇氏、乌撒安氏、乌蒙禄氏、东川禄氏、武定凤氏、沾益安氏、寻甸安氏诸土司,这些土司“皆出于罗罗,厥后子姓繁衍,各立疆场,乃异其名曰东川、乌撒、乌蒙、芒部、禄肇、水西”。明初在统一该地区的过程中,诸土司面对明军怱而皆降,怱而联合反叛。据此,朱元璋做出“霭翠辈不尽服之,虽有云南不能守也”的判断。于是明统治者将诸土司分而隶之黔、蜀、滇三省,具体为水西隶贵州,永宁宣抚司、乌撒府、镇雄府、乌蒙府、东川府隶四川,武定府、寻甸府、沾益州隶云南。

但是这一分隶格局的形成有一个演变过程。明初,乌撒府、乌蒙府、芒部府、东川府、武定府、寻甸府、沾益州隶云南布政司,贵州宣慰司、永宁宣抚司隶四川布政司。但洪武十六年(1383),乌撒、乌蒙、芒部三府改隶四川布政司。十七年(1384),东川府亦改隶四川布政司。永乐十一年(1413),设贵州布政司,又将贵州宣慰司改隶贵州。遂形成该地诸土司分隶黔蜀滇三省的“犬牙相制”格局。

2.黔楚蜀三省毗邻地区诸土司

该地区山川纵横,箐深林密,土司众多。此地分布着石砫、酉阳、平茶、石耶、邑梅、永顺、保靖、施南、忠建、散毛、容美、思州、思南等大小土司。为强化对该地区诸土司的管控,明统治者同样采取了分省而治的措施。最初,诸土司分隶楚蜀两省,具体为石砫、酉阳、平茶、石耶、邑梅诸土司隶四川,永顺、保靖、施南、忠建、散毛、容美、思州、思南等土司隶湖广。思南宣慰司于洪武四年(1371)改属四川,六年(1373)十二月仍属湖广。永乐十一年(1413),随着思州、思南二宣慰司改流,在其地所设思南、思州、乌罗三府改隶新设之贵州布政司,三府所辖水德江、蛮夷、沿河祐溪、郎溪、省溪、提溪、乌罗、平头著可等长官司亦随之改隶贵州。遂形成该地区诸土司分隶黔楚蜀三省的“犬牙相制”格局。

二、“犬牙相制”的成效与弊端

(一)“犬牙相制”的治理成效

实际上,明代西南诸种形式的“犬牙相制”主要源于贵州布政司设立之时对西南诸省毗邻地区政区的重新规划。这一规划在初期对强化土司控制、维护地区稳定的确收到了积极效果。正如嘉靖《贵州通志》所载:“方其始也,犬牙之相制,土流之兼设,岂曰不善。”明代官员对此亦多持肯定态度。

明前期,在黔楚省界府卫分隶状态下,该地在府州县官员与卫所官兵的协同治理下相对安定。如对于五开卫与黎平府的分隶,万历《贵州通志》载:“当国初时苗夷常内侵,四郊多垒,犹与府戮力御苗。”万历年间,瞿九思谈及黎平府皮林诸苗的治理时亦称道:“以余而观皮林诸苗,既建文臣以抚之,又建武臣以御之,然卫属楚而府属黔,犬牙相制,岂不备哉。”意在依靠卫所弹压当地土司的司卫分隶措施,其用意深远,收效显著。明后期川贵总督朱燮元即称:“当圣祖时天造草昧,西南夷无不畏法。故特就中设建卫所以通血脉,徒用牙错之义。”如分隶黔蜀二省之永宁卫与永宁宣抚司之所以同城而治,皆因宣抚使“梗法生事”,遂“迁城内以便弹压”。其后,永宁卫与永宁宣抚司虽然“犬牙相错”,但二者“向来彼此相安,未有争者”,可谓达到预期的弹压效果。

省界毗邻地区土司分隶的目的在于分化诸土司而令易制。万历年间,贵州巡抚胡桂芳请以川南乌撒、东川、镇雄、乌蒙四土府及叙州、泸州二府改令贵州兼辖之时,四川巡抚吴用先对此有清晰地阐述:“六府不隶黔而隶蜀者盖有深意,黔之舆图强半属之安氏,若四土府隶黔,狡焉,启疆何所不至,昔年已见端矣。举而入黔则四府一司之土官多安氏私人,适中其计而授虎口以肉也。”

(二)“犬牙相制”的缺失与弊端

然而,“犬牙相制”在利于分化控制土司的同时,存在的缺失和弊端亦日益突显。嘉靖《贵州通志》称贵州的犬牙相制之势,“要其终乃至势隔而不通,法泥而难行”。萧端蒙则指责称:“偾事者指此以避辜,怀奸者藉此以匿党,质成者假此以渎辞,逋亡者幸此以罢追……是昔之所以犬牙相制者,适足为奸人私便之资也。”概而言之,明代西南“犬牙相制”之弊端主要表现在以下四个方面。

1.土司纷争愈演愈烈

明后期四川乌撒土知府的承袭纷争即一典型事例。万历初年,云南沾益土知州故后无嗣,遂过继乌撒土知府禄墨次子安绍庆任知州。其后禄墨与长子安云龙及其两孙俱故,安绍庆遂奏请以其次子安效良归宗袭职,但遭到安云龙之妻陇氏、遗腹子官保、堂弟安云翱的合兵抗拒。双方彼此仇杀不已。后,明廷勘定安效良承袭乌撒土知府。但不久复因安效良疏远其妻安氏(即贵州宣慰使安疆臣之女),致使安疆臣、陇氏、官保、安云翱等与安效良仇杀再起。延至天启年间,安效良与沾益土知州安远相继死后,效良子安其爵、安其禄、安远弟安边三人再为争袭乌撒知府、沾益知州二土职仇杀不已,最终演变成包括乌撒、沾益、镇雄、东川、水西五股势力,波及蜀、滇、黔三省的大混战。

导致纷争仇杀愈演愈烈的原因除土司间错综复杂的联姻关系外,亦与该地区诸土司“辖属各异”有密切关系。在纷争处置过程中,黔、蜀、滇三省官员轻则推诿,重则指责。贵州巡抚江东之奏称:“云南惟见安绍庆之恭顺,不见贵州之蹂躏”。贵州巡按杨鹤亦称:“争官夺印者,蜀之土夷也。而蹂躏糜烂者,黔之地方,黔之赤子也。”云南巡抚沈儆炌则指责贵州水西安疆臣“以女之故,敢助逆逐夫”。由此可知,明初的土司分隶使土司纷争的处置往往牵涉多省利益,导致纷争不仅因事权不一而长期得不到解决,甚至愈演愈烈,引发新的争斗。

2.军民夷矛盾激化

西南诸省毗邻地区的分隶格局形成文武官兵、汉夷民众错杂而居的局面,由此形成的矛盾纠纷亦日渐成为地方不安定因素。如黔楚毗邻地区的府卫分隶形成“犬牙相制,军民杂处”的状态。对于军民、夷民间的词讼纠纷,向来由二省官员勘问,但常因事权不一而“事难归结”,致使矛盾日益激化,最终爆发五开卫“五哗六哗之变”。

“五哗”指贵州黎平府属天甫、银赖诸苗民,凡五长官司。“六哗”指湖广五开卫所属六所。该地军民夷矛盾纠纷由来已久。弘治年间以后“边境渐无事,军夷皆富,则猜嫉转甚”。至嘉靖年间矛盾激化,既存在于卫所军与兵备间,如嘉靖十七年(1538),“兵宪副使朱藻按部,至五开,款军周泰等大噪不果纳,纵火焚其司门。”四十二年(1563),“挞守备姚绍武。”四十五年(1566),“挞守备魏麒。”又存在于卫所军与当地夷民、黎平府官员之间,如嘉靖三十九年(1560),“上黄潘老寨夷与军相仇,知府张廷桂往勘,五开嗔不约会,使其众挞张知府,击碎其公座。”此后又因新化所军与潭溪土民争婚,“众主诸军攻潭溪,遂启局库出兵器横行,纵掠诸富室无所惮”。黎平知府刘汝顺前往召问,亦遭到诸军侮辱并斥逐。各种矛盾持续发酵,终致万历八年(1580)七月“五哗六哗之变”。乾隆《贵州通志》即将其归因于“置五开卫属楚,与郡同治,军民耦俱相猜”。

3.省际矛盾突显

“犬牙相制”亦引起了邻省官员间的诸多矛盾纠纷。首先表现在对不法土司的处置。如万历年间,四川镇雄土知府死后无嗣,贵州水西土舍安尧臣入赘镇雄,并化名陇澄以土知府自居。此后,黔蜀官员在议处安尧臣冒袭一事上纷争不断。四川巡抚乔璧星以安尧臣“必不可赦”为由陈兵镇雄边界,欲用兵。贵州抚按则认为安尧臣有征播之功,坚决反对。明廷令四川撤兵、安尧臣归黔。安尧臣却以候代为由迟迟不归。蜀官以安尧臣“既非命官,则有驱逐无交代之理”为由亦未班师。贵州巡抚郭子章责称“蜀之用兵非由诏旨”。后,安尧臣归黔,再对寻访土知府应袭者横加阻挠,再引蜀官不满。四川巡按钱桓指责安尧臣“明明绝陇之后而骎骎欲复入镇雄”,指责黔官“过为庇护”。此外,在议处播州土司杨应龙问题上,黔、蜀官员剿抚异见,纷争多年,“在四川则谓应龙无可剿之罪,在贵州则谓四川有私昵应龙之心”。

其次表现在对土司拖欠协济钱粮的处置。明代贵州地瘠民贫,财赋所入不敷本省所需。故从正统年间始,明廷令楚、蜀两省协济贵州卫所的钱粮供应。两省负有协济之责的地区基本为“犬牙相制”下诸府州县和土司。最初,协济钱粮尚能完结,但从正德年间始“逋欠数多”,至嘉靖年间“连年拖欠,动以万计”。明廷在任命府州县佐贰官一人专管协济钱粮的征解后,拖欠问题有所改善。但至万历年间,拖欠再次递增。如川南四土府,“每年解纳不及十分之三”。到万历四十五年(1617),四川拖欠已多达46390两。湖广则自万历十四年(1586)至万历二十七年(1599),“共拖欠银五万三千六百五十两零”。贵州官员对此屡表不满。郭子章责称楚蜀两省“徒负协济之名,无益军兴之实”。万历后期,贵州巡抚张鹤鸣则愤称协济拖欠已致使贵州“军粮不继,将银给抵,至有历四五年未支者”。

这些地区递年拖欠协济钱粮的原因在于其不受贵州管辖。正如郭子章所言,湖广长、衡二府州县递年拖欠,乃因该地“印粮官吏自以非属,怠玩成风。”四川拖欠则“秪缘四府、酉阳袭职不由贵州。土官以袭职奏,题为抚按驾驭之权,其余所求于文职者亦少,涣然不相统辖。即钱粮逋负,既无可罚之俸,又无可降之官,至于屡催屡负,未可如何”。

4.土司桀骜日甚

在府州县、卫所、土司分隶状态下,土司对于越境杀掳有恃无恐,而地方官员在处理过程中的互相推诿,致使乱局久难平定,土司亦因此桀骜日甚。如蜀之东川与滇之武定、寻甸诸郡仅隔一岭。万历年间,东川酋长禄寿、禄哲兄弟日寻干戈,纵容头目不时越境劫掠武定、寻甸诸地。万历三十八年(1610),“寻甸七马田地与伊附近佃夷,蓄有收藏,尽为所有,且四处流劫”。十月,禄劝州之“他颇、五龙等处地方牛马牲畜、谷米人口,尽劫一空”。十一月,又“将他颇百姓、牛马、谷稻抄劫一空”。东川土司头目之所以敢于肆意劫掠,与该地区诸土司分隶三省密切相关。在分隶状态下,东川土司“自恃隔属,无复严惮”。故云南巡按邓渼认为“盖由彼酋非我管辖,歧路繁多”之故。

可见,无论是府卫分隶、司卫分隶,还是土司分隶,均是导致明中后期西南土司桀骜日甚的一个重要因素。此后爆发于黔、蜀、滇三省毗邻地区的奢安之乱,发动者即为四川永宁、贵州水西二土司,而云南武定、寻甸,四川东川、乌撒、乌蒙等土司则群起响应,便与此有着至关重要的关系。

三、明统治者的补救措施

明初形成的“犬牙相制”政区地理格局日益突显的弊端对明王朝的西南统治造成了不利影响。统治者中的有识之士纷纷上疏指摘其弊端并提出诸多解决建议,在他们的积极推动下,明王朝亦采取了一系列补救措施。

(一)邻省兼制以强约束

兼制又称“节制”,指某一地区及其事务同时受两个政区的职官管辖。鉴于“犬牙相制”带来的弊端,明廷首先采取邻省兼制措施以强化对省际毗邻地区汉土官员的约束。在邻省兼制下,省际毗邻地区诸土司以及府州县同时受两省官员的管辖。

1.贵州巡抚、守巡道、总兵官兼制

郭子章《黔记》载:“巡抚贵州兼督理湖北、湖南、川东等处地方,提督军务都御史一员,建节会省,兼制三藩,内则监军道,外则四兵备道,武则总兵、参将、都司分阃,川东、湖北、湖南文武官悉听节制。”从中可知,贵州兼制川湖等地的具体形式有巡抚兼制、守巡兵备各道兼制、总兵官等武将兼制等。

首先是贵州巡抚兼制。为更全面且准确了解贵州巡抚兼制情况,现据明史典籍相关记载将万历年间贵州巡抚兼制地域情况列表如下:

资料来源:[明]郭子章:《黔记》卷21《兵戎志》;万历《贵州通志》卷18《兼制志》。

贵州巡抚兼制川湖等地有一个逐步演化的过程。它始自正德初年的魏英。正德元年(1506),“镇筸、铜、平苗寇,龙麻羊辈,啸聚湖广、川、贵境上大张,镇守贵州太监孙叙请于湖、贵抚臣中特授一人兼制,以便统驭征剿,乃授魏公英兼制”。苗乱平定后,兼制事罢。

直至嘉靖四十二年(1563),明廷命贵州巡抚吴维岳“仍兼制湖北道所辖辰、常、靖三府州,麻阳镇筸、九永二守备,常德、辰州、沅州、九溪、永德、施州六卫,永顺、保靖二宣慰司,施南、散毛、忠建、容美等宣抚司,筸子坪、五寨长官司,四川川东道所辖重、夔二府,并各卫所,酉阳、平、邑等土官司,其湖北、川东兵备、守巡、府县官员并听管辖节制。”隆庆二年(1568)又题准,“湖广沅、靖、平溪等州卫,四川酉阳、播州、永宁三土司,照旧专属川湖统辖,仍听贵州节制调遣。”此时贵州巡抚兼制地域尚限于湖北、川东。

贵州巡抚兼制湖南、川南之地始自郭子章。万历二十八年(1600),因平播之需,命郭子章兼制“益以平、清、偏、镇四卫及兼理湖南、川南四土府粮饷”。同年六月,又令川南四府、酉阳之土官袭替“起送四川抚按会同贵州抚按批允方许袭职”,“令湖广湖南一道并长沙府属,俱隶贵州抚臣节制”。万历后期任贵州巡抚的张鹤鸣亦提督湖北、湖南、川东军务。

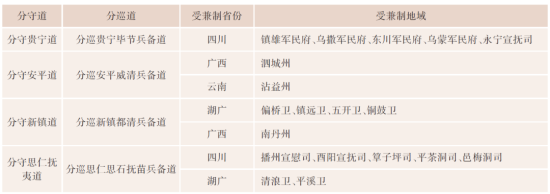

其次是贵州守巡道兼制。明代贵州承宣布政使司共设有贵宁、安平、新镇、思仁四分守道。贵州提刑按察使司设有毕节、威清、都清、思石四兵备副使,负责分巡贵宁道、安平道、新镇道、思仁道。贵州四守巡道同时负有兼制湖广、四川、云南、广西诸省邻黔诸土司与卫所之责。其详情见下表:

资料来源:据[明]郭子章:《黔记》卷21《兵戎志》;卷28《督抚按藩臬表》。

从上表知,贵州守巡道兼制地域在贵州巡抚兼制地域基础上扩展到广西泗城州、南丹州和云南沾益州。贵州守巡道兼制始于嘉靖二年(1523),贵州巡抚刘士元奏请“析贵宁为毕节、威清,新镇为思石、都清各二道,以副使、佥事各分治之,屯田则各以其地隶焉,而又各以所近兼制川、湖、云、广之徼,而各驻于要冲”,明廷采纳其请,“降玺书以责成之”。

再次是贵州总兵官兼制。贵州总兵官兼制川湖土司和卫所始于嘉靖二十二年(1543)。为平定黔、蜀、楚三省交界蜡尔山区苗民之乱,明廷命贵州总兵官石邦宪“加提督麻阳等处地方职衔,驻铜仁,节制镇筸参将,督调两省汉土官兵。湖广镇筸、九永二守备,常德、辰、沅、九、永、施州六卫,永顺、保靖二宣慰,施南、散毛等宣抚,五寨等长官;四川酉阳宣抚,平茶、邑梅等长官,悉听节制。”

万历二十七年(1599),播州杨应龙入寇思、石、兴、黄等处,明廷命贵州总兵官李应祥“兼提督平、清等卫地方汉土官兵,驻扎会城,便宜调度”,所辖信地与巡抚兼制地域相同,包括湖北道、川东所辖诸府、州、土司、卫所,“参将、守备、军卫、土官俱听兼制”。

据《平播全书》载,湖广平、清、偏、镇四卫向来亦属贵州总兵官兼制。但在万历年间设立湖广总兵后,从总督李化龙所奏,四卫“自有专属,不必更属贵州总兵矣”。可知,贵州总兵官兼制仅施行于苗民为乱之时,无事之时则照常分辖,因此其兼制属临时应急之举。

2.云南巡抚兼制

黔、蜀、滇毗邻地区除贵州巡抚、守巡道兼制川南四府、云南沾益州外,云南巡抚亦兼制有四川建昌、东川及贵州毕节等地。据天启《滇志》载,云南设有巡抚都御史一员,“隆庆四年(1570),复加赞理军务,兼制建昌、毕节等处。万历十二年(1584),加督川贵兵饷。三十八年(1610),加兼制东川。”

云南巡抚兼制四川建昌、贵州毕节始于曹三旸。隆庆四年(1570)五月,朝命顺天府府尹曹三旸巡抚云南,“兼建昌、毕节等地方赞理军务”。至于兼制二地之原因,则如万历间给谏大夫杨文举所言:“滇事必征兵于贵,资饷于蜀”。

云南巡抚兼制东川则起因于东川土舍禄寿、禄哲兄弟骄纵不法,劫杀滇中,而蜀官不能制。万历三十八年(1610),云南巡按邓渼奏称:“蜀之东川逼处武定、寻甸诸郡,只隔一岭,出没无时,朝发夕至。其酋长禄寿、禄哲兄弟,安忍无亲,日寻干戈。其部落以劫杀为生,不事耕作。蜀辖辽远,法纪易疏。滇以非我属内,号令不行。以是骄蹇成习,目无汉法。今惟改敕滇抚兼制东川。”明廷遂诏东川土司并听云南巡抚兼制。

3.湖广巡抚兼制

因黎平府与五开卫同处一城且分隶黔、楚两省,造成的军民夷纠纷最甚,“五哗六哗之变”即多种矛盾的总爆发。时任湖广巡抚陈省认为兵变的根源在于“府属贵州,卫属湖广,不相干涉,以故款头人等每相犯侮”。为解决此弊,明廷在该地亦实行有兼制措施。

万历九年(1581),陈省在上疏中针对府卫分隶之弊提出解决方案,称“两省府卫同处一城,本以防范,合无俯照臣领敕论统辖该府事例,亦听辰沅兵备道统辖,五开卫官员贤否、官舍袭替、官军俸粮俱经该府填注、勘结、查核、督催,呈详该道转详方准施行,辰州府不得干与。”从中可知,黎平府此时已由湖广巡抚兼制,此处乃陈省为黎平府同时受湖广辰沅兵备道兼制之请。但该建议并未被明廷所采纳。

由上可知,无论是贵州兼制、云南兼制和湖广兼制,抑或是巡抚兼制、守巡道兼制和总兵官兼制,皆起因于省界毗邻地区土司及夷民之乱。但追根溯源,实乃省界毗邻地区“犬牙相制”所致。这些地区一遇夷民为乱,地方官员便因事权不一而互相推诿,不能协心平乱,故不得不通过邻省兼制以强化对汉土官兵的约束。

(二)设立总督以总事权

兼制虽然在调集汉土官兵、弹压不法土司、催征协济钱粮等方面起到一定的积极作用,但并未能统一事权和有效消除地方动乱。即如泰昌元年(1620)云南巡抚沈儆炌所言:“蜀之东川,业奉朝命兼制,然事权全不相关”,东川土司禄千钟、禄阿伽依然“纵贼披猖,为患不已”。川南四土府亦未因兼制于贵州而停止拖欠协济钱粮,反有逋负日多的倾向。

萧端蒙便认为邻省兼制“虽有兼属之文,而无受约之实”,以致“武弁夷酋,动分彼此,名虽兼制,不受约束”。他认为西南诸省边界地区土司仇杀不断的原因在于这些地方虽受贵州兼制,但“其事柄太轻,以故难于行事”。因此,他奏请“将贵州并川、湖、云、广边界地方,特设部院重臣一员,专一总理夷情军务”“各守巡、兵备、参守,并文武土流官,俱合听总督衙门节制”。

实际上,在萧端蒙奏设总督之前,明廷在西南已不时有总督之设,只是因事而设,事平即罢。如正统十四年(1449),“以苗乱置总督,镇守贵州、湖北、川东等处,以兵部侍郎侯琎为之,驻贵州,景泰三年(1452)罢。”成化元年(1465),以山都掌蛮叛,“复置川湖云贵总督,驻四川”,事平即罢;弘治十三年(1500),“以米鲁乱复置总督,驻贵州”,亦事平即罢;嘉靖六年(1527),“以安铨、凤朝文、沙普奴之乱,命伍文定为云贵川湖总督,驻四川。文定召还,总督旋罢。”因此,萧端蒙所奏乃常设西南总督之请。

从此后西南总督设废情况看,其建议基本为明廷所采纳。嘉靖二十七年(1548),即萧端蒙奏设总督之后两年,明廷又命张岳为总督,且于三十一年(1552)“定设湖贵川三省总督,驻沅州”,直至四十二年(1563)始罢。到明后期,因土司叛乱多发,西南总督更是常设且更换频繁。万历二十二年(1594),因杨应龙之乱,“命刑阶总督川贵,驻四川”,二十七年(1599)三月,命李化龙总督湖广、川、贵军务兼巡抚四川。在奢安之乱平定过程中,总督更换更加频繁,甚至存在多个总督并存的局面,“天启二年(1622),以奢安之乱,命张我续总督川湖贵三省,驻四川。三年(1623),分川贵湖云为二总督,命杨述中为贵州总督兼制云南及湖广辰常衡永等十一府,驻贵阳。五年(1625),复合贵州、湖、云为一总督,驻贵阳,且兼贵州巡抚,命朱燮元为之,讫于明亡此制未改。”

但总督的设立,尤其多个总督并存的局面,再次导致总督与巡抚、总督与总督之间的事权分化与矛盾分歧。总督的频繁更换更是造成平乱策略上的抚剿不定,完全背离了设立总督以总事权的初衷。如天启三年(1623),总督杨述中主抚,接受水西安位乞降,“令擒崇明父子自赎”,而贵州巡抚王三善则“责并献邦彦,当并用剿”,二者议不合。从天启元年(1621)至崇祯三年(1630)平定奢安之乱的十年间,张我续、杨述中、蔡复一、朱燮元、闵梦得、张鹤鸣、朱燮元等相继担任总督,平乱之策亦屡有变更。如张鹤鸣接任总督后,一反先前用兵之策,“视师年余,未尝一战,贼得养其锐。”

四、结语

明初统治者旨在控制土司、强化西南统治的“犬牙相制”措置虽在明前期收到了预期效果,但其弊端亦于明中后期日益突显。明统治者虽采取政区兼制、设立总督等补救措施,但均未有效解决弊端。邻省兼制并未改变先前事权不一的弊端。总督的设立不仅使地方官僚机构有叠床架屋之嫌,更新增了总督与巡抚、总督与总督之间的事权分化与矛盾分歧。

此外,从明中期开始亦多有官员主张通过政区改隶消弭“犬牙相制”带来的弊端,然多因中央或地方官员反对而未能实施。如对于黔楚府卫分隶,弘治年间镇远府知府周瑛奏请将湖广之平溪、清浪、镇远、偏桥四卫割属贵州。隆庆元年(1567),贵州巡抚杜拯建议“将川湖二省所属永、播、沅、靖各该州县司及平、清、偏、镇、铜、开六卫改隶贵州。”万历十年(1582)二月,贵州巡按马呈图奏请以平、清、偏、镇四卫割隶贵州。这些奏请均因遭到兵部或湖广官员反对而未被采纳。万历中期,播州之乱平定前后,总督李化龙、贵州巡抚郭子章、贵州巡按宋兴祖、直隶巡按萧重望等皆主张黔府楚卫更隶。万历二十九年(1601)十一月,明廷遂“命以黎平府、永从县并十二长官司改隶湖广,平溪、清浪、偏桥、镇远四卫改隶贵州”,但万历三十一年(1603)四月,再因湖广巡抚的奏请而“各照旧”。同样,针对黔蜀滇毗邻地区“犬牙相制”之状亦屡有官员奏请将川南四府改隶贵州,然直至明亡终未被采纳。

究其原因,“犬牙相制”之弊难以根治与明中后期的内外局势密切相关。从明中期开始,王朝内忧外患不断,东南倭患、后金南下、农民起义、土司叛乱、朝廷党争等使明统治者疲于应付,卫所制度的崩坏更使明王朝不得不依赖土司土兵征倭、援辽、平乱。因此,明中央及地方政府对于长期处于“犬牙相制”状态下的土司、都司卫所、布政司府州县相互间形成的固化利益格局无暇亦无力作出彻底调整。“犬牙相制”遂成为影响整个明王朝西南土司治理成效的重要因素。