内容提要:“非常时期”是相对于“正常时期”而言。非常时期财政政策的调整与更张,更能体现国家的财政治理能力。清代前期的非常时期具有“间歇性”特征,主要是清朝入关后的“开国”时期以及清代前中期的三藩之乱和白莲教之役时期,财政政策的变动以赋税的加征、举办捐输,调整起运、存留比例为手段。清代咸丰年间以降,大多处于非常时期,由于军费、赔款、外债以及自强新政的推行,导致严重的财政难,在“就地筹饷”“就地筹款”的税收政策导引下,地方财权渐次扩大,具有近代意义的“地方财政”渐次形成,导致了税捐的乱征、财政的外销以及中央财权的削弱。

关键词:非常时期;财政政策;财政能力;清代;国家治理

财政是国家治理的基础和重要支柱,传统社会的国家财政,体现着国家政权为实现其职能,对一部分社会产品进行分配和再分配而形成的以国家为主体的分配关系。国家兴衰、政权更替,往往与财政制度、财政治理能力息息相关。从某种意义上说,制度与政策是相辅而行的,政策是制度的先声——某一种财政制度的形成与更张,总是踵行财政政策变化的轨迹;制度又是政策的体现——某一种财政政策的颁布与实施,总能在财政制度的日趋缜密中寻出踪影。如果说财政制度主要表现出它的稳定性和规范性,那么,财政政策面对政府收入与支出的变化,则更具有积极性(或称“多变性”)和导向性。所以现代经济学家萨缪尔森说:“积极的财政政策就是决定政府税收和开支的方法”,以便有助于政府财政收支的平衡和社会经济的正常运转。在中国传统社会,一定的社会经济背景是制约财政政策制定和更张的重要前提,这在“非常时期”表现得最为突出。以重大战争、重大事件为标识的“非常时期”,往往打破正常的财政秩序——财政收支程式,必然出现国家财政的入不敷出,导致国家财政的困窘。在这种情势下,统治者亦不会束手无策,必然采取相应的措施加以弥补,对现行的财政政策加以调整。这种调整的针对性较强,一般是以解决某种凸显出来的问题为宗旨,具有短期性、临时性政策的特点,一旦问题解决,政策又多回复旧轨,从而构成正常政策与非常政策的互补,以及长期政策与短期政策的有机结合。就清代而言,前期的战争频仍和后期的赔款、外债以及新政的推行,都曾导致财政的入不敷出,但在不同时期因应时局的财政政策表现出很大的不同,清代前期主要是在传统财政格局下的局部调整,清代后期主要是打破常规的“就地筹饷”与“就地筹款”。

一、量入为出与政策调整:清代前期的加征、捐输、起运

清代前期由于实行量入为出的“定额化”税收政策,财政收入(主要是田赋、关税、盐税、杂税等税收岁入)有较为固定的类项和程式,财政支出(主要是常额军费、俸禄、河工水利等支出)也有较为固定的数额和程式,出入相抵,多有盈余,在社会稳定的正常时期,在总体上保持较好的财政状态。但在较为频繁和较大规模的战争时期,正常的财政收入和财政支出被打破,从而导致财政的困难。清代前期有三个时段属于这种情况,一是顺治年间,二是三藩之乱期间,三是白莲教起义期间。顺治一朝由于处于不断的统一战争之中,军费支出与财政岁入之间形成较大的差额,顺治十三年(1656),户部尚书戴明说称:“顺治十二年,入数比出数缺额二百五十六万有奇”,随后,“陆续又准兵部咨会,增添湖广等省祁阳等处兵马,并浙江、福建大兵粮草等项,约算增银一百九十余万,今共缺额四百四十余万两。……今因拨十三年兵饷,出数浮于入数,止拨十分之八,尚少十分之二,臣等日夜忧惧。”大学士张玉书亦称:“方顺治八九年间,岁入额赋一千四百八十五万九千有奇,而诸路兵饷岁需一千三百余万,加以各项经费二百余万,计岁出至一千五百七十三万四千有奇,出浮于入者至八十七万五千有奇。至十三年以后,又增饷至二千万,嗣又增至二千四百万,时额赋所入,除存留项款外,仅一千九百六十万,缺饷额至四百万,而各项经费犹不与焉。国用之匮乏,盖视前代为独甚。”康熙十二年(1673)至康熙二十年(1681)的三藩之乱,“各处用兵,禁旅征剿,供应浩繁”,而嘉庆初年的白莲教之役,同样历时数年,波及数省,据笔者的研究,三藩之乱与白莲教之役的战时军费支出均各自达到1.5亿两白银。在这种状况之下,财政的入不敷出异常严重,不得不实行加征、捐输、起运等筹款政策,以渡过财政的困窘之关。

就赋税的加征而言,不同时期有不同的政策。顺治朝处于开国时期,一方面要废除明末的赋税加征,收拾民心;另一方面,又要进行军费的筹措,保证国家机器的正常运转,有几个问题值得注意。第一,受到清初赋役制度的混乱以及财政困难、军需紧急的双向制约,所谓废除明末的赋税加征,在许多情况下只具有安抚的性质,有关谕令形同虚文,私征暗派十分严重;第二,在顺治元年(1644)曾经谕令废止的“三饷”之一的“辽饷”,顺治四年(1647)又重新开征;第三,在军需紧急的情况下,打破赋税征收定例,进行田赋的预征;第四,曾经被明令革除的“练饷”,亦因财政困难、军费不足而重新于顺治十八年(1661)开始加征;第五,在田赋之外,盐课与关税同样有不同程度的加征。康熙三藩之乱期间和嘉庆白莲教之役期间,由于赋税的征收已经走向正规,清廷十分避讳田赋正项的加征,但三藩之乱期间有“加征官宦地亩银”,嘉庆白莲教之役期间有“津贴银”。《阅世编》记载“加征官宦地亩银”称:“(康熙)十五年丙辰,御史张维赤建言,军兴饷缺,人臣分谊,尤当急公,请案天下地丁钱粮,除生员田亩及民田照常征课外,凡缙绅本户钱粮,原额之外,加征十分之三,以助军需。……于是,在任、在籍乡绅及贡监诸生,不论已未出仕者,无不遍及。白银每两加额三钱,漕粮每石加征三斗。……往往有民田收入官户者,亦在加征之列,致有官不如民之叹。”同治《上海县志》亦载:“康熙十五年,以军需加征官宦田地,每亩三钱,每石三斗。”这种“民田照常征课”,而以较高的加征比例单独对官宦士绅人家的土地进行加征,应该看作是对富有之户加重课税的特殊政策。而“津贴银”的加征,系“按粮摊征”,主要在四川省实行,即所谓“川省民田宽广,赋比他省较轻,量加津贴,尚属可行。……民间津贴之事,原属不得已之举。……该省军需浩繁,不能不稍资民力。然必须酌核情形,妥协经理,不可专恃此项办贼,尤不可任听属员需索,侵渔肥己”。这可以看作是对原先四川田赋税较轻的调整,而且表现出一种谨慎的态度。

所谓的“捐输”,究其实质,可以分成“捐纳”和“报效”两种性质。捐纳主要是指朝廷直接出卖官位或晋身资格,借以筹措经费、增加财政收入的措施。报效主要是指富有者主动捐献,以应要需。就清代前期的“捐输”而言,清初顺治年间以及三藩之乱期间经费的筹措主要是通过“捐纳”获得。嘉庆白莲教之役期间,由于经过“康乾盛世”的休养生息,清朝已经形成以盐商为代表的富有阶层,“报效”成为盐商沿自乾隆以来的惯有行为。笔者在《清代军费研究》中已经指出,有清一代的军需捐纳始自顺治六年(1649),该年的捐纳事例,由于文献记载的阙如,许大龄先生的名著《清代捐纳制度》缺记。而据档案记载,顺治六年,“需用粮饷为数甚多,一岁所入不足当一岁所出”,于是实行纳监生例、纳吏例、纳承差例三种捐纳办法。如纳监生例规定:廪生捐银120两,增生捐银190两,附生捐银270两,青衣捐银300两,俊秀子弟捐银350两,可以取得监生资格。三藩之乱期间的捐纳则有四种形式:一为捐纳知县等实官,二为捐复原职,三为捐加级、纪录、旌奖,四为捐读书资格。由于所开捐例繁多,筹措经费亦巨,仅捐纳知县一项,就收入捐款200余万两白银。嘉庆白莲教之役期间的盐商报效始自嘉庆四年(1799),长芦、山东、两淮、两浙、两广等盐区的盐商均有巨额报效。在嘉庆四年初次报效“川楚军需”(“川陕楚饷需”)时,是以“川陕逆匪指日荡平”,以“备善后赏恤之用”的名义报效,即如两淮盐商洪箴远等所称:“川陕逆匪滋扰,商等志切同仇,久深愤结,现在著名首逆业已陆续就擒……情愿公捐银三百万两,以备善后赏恤之用。”随着战争的旷日持久,盐商又接续报效,嘉庆八年(1803),两淮盐政吉庆称:“查得该商(两淮盐商)等捐输川陕楚饷需,自嘉庆四年以来,共有五次,屡奉恩旨,给予议叙,而各商均未造送,随传询该商等未经造送情由,据佥称商等前此叠荷恩纶赏给议叙,无不同深欣感,惟念商等捐输微末,而彼时大功尚未告成,商等遽邀宠锡,心切不安,是以未经造送名册。”这说明盐商的多次报效,虽然有旨“给予议叙”,但盐商并未及时要求——盐政官员也没有及时报送议叙名册。盐商的确有“急公好义”的情怀。除盐商的报效外,也有其他商人的报效,据嘉庆四年两广总督吉庆奏称:“据洋行商人潘致祥、卢观恒、叶上林、伍忠诚、刘德章、倪秉发、郑崇谦、潘长耀等呈称……兹值四川教匪指日荡平,情愿敬输银二十万两,以备凯旋。……又据盐务局商温永裕、陈维屏、吴昆同等,运商吴叙慈、倪瑶璋、汤玉成、陈春和、李念德等呈称……自改纲以来,埠地俱有起色,商力亦觉展舒,情愿敬备凯旋赏赉银二十万两。”已经明确表明报效的商人既有盐商(“局商”与“运商”),也有洋行商人。盐商与其他商人的报效是弥补白莲教之役巨额军费的重要手段之一,即如魏源所说:“川楚军需用帑逾万万(两),然以屡次开捐所收七千余万两抵之。”

赋税钱粮的“起运”,是传统社会国家财政控制税收流向的重要手段。在唐代,已经出现“上供”(供中央)、“送使”(归节度使)和“留州”(留给各州)的制度安排。明代已经有明确的起运、存留的财政划分。《震泽县志》称:“考明万历末《赋役全书》,凡运解两京及外省外府者,皆谓之‘起运’,其在本府本县中支给拨用者,皆谓之‘存留’。而随解支所赍之银米,则别谓之‘岁用’,其外有练兵、贴役、解扛诸银,皆属焉。国朝顺治中及康熙间全书并无‘岁用’名目。又全书在顺治中者,起存数大项外,多不为之区别,在康熙间者,诸项皆区别起、存。而万历末所谓‘岁用’银,半归存留项下。此皆旧吴江百余年相沿之例也。雍正间分县,未定全书。今乾隆三年所修,则‘岁用’米银,皆属起运,而顺治以来裁扣解部诸银,亦列其间。例尤归一。”这是一段非常值得重视的资料,据此可知,明代除明确划分起运与存留外,还另有“岁用”一项,清初在沿袭明代制度的基础上,财政安排更加规整,同时在起运与存留的划分上有所调整,特别是“岁用”一项,“半归存留项下”,清初一段时间,直至雍正年间新置震泽县,由于未新刊《赋役全书》,“岁用”应该是沿袭旧例,还有一部分留存地方,直至乾隆初新刊《赋役全书》,“岁用”全部改为起运。而且,顺治至康熙初期的“裁存为起”(见下述),也依旧沿袭。按照乾隆《大清会典则例》的解释,“州县经征钱粮运解布政司,候部拨,曰起运”,“州县经征钱粮扣留本地,支给经费,曰存留”。据此,可以定义:所谓“起运”,即各地所征收的钱粮按一定比例起解户部及各部寺监,或听候户部协拨他省兵饷要需,作为国家经费开支之用,属于中央财政;所谓“存留”,即各地所征收的钱粮按一定比例存留本地,作为地方经费开支之用。“起运”与“存留”的划分与调整,反映出中央财政与地方经费的比例分成及其变动。

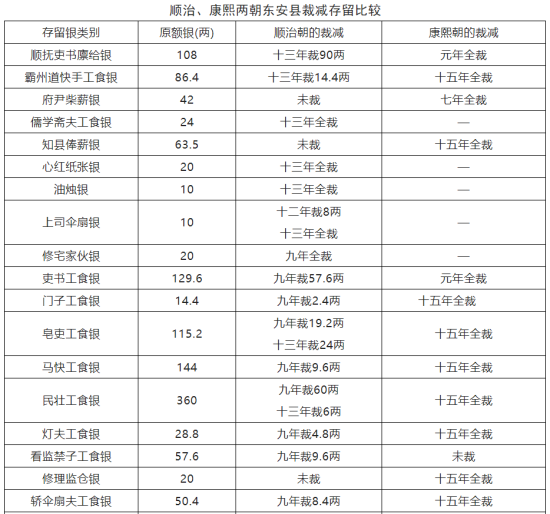

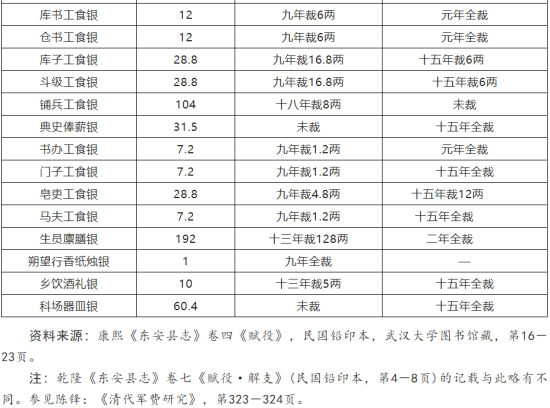

清廷入关后依然沿袭明代的起运、存留制度,起运、存留比例大致仍依其旧,即如江苏巡抚汤斌所称:“财赋为国家根本之计,而苏松尤为财赋最重之乡。……本朝定鼎,田赋悉照万历年间则例……顺治初年,钱粮起、存相半”,但随后即因“兵饷急迫,起解数多”。这种因军费紧急、中央财政困难而采取的削减地方经费,变存留为起运的措施,在清初曾陆续实行,成为当时财政政策的一个重要导向。具有较大规模的裁减存留,肇始于顺治九年(1652),其后,顺治十一年(1654)、顺治十三年、康熙元年(1662)、康熙二年(1663)、康熙三年(1664)、康熙五年(1666)、康熙九年(1670)以及三藩之乱期间,陆续裁减。其中以顺治九年、顺治十三年的裁减最为突出,这两次裁减,户部尚书车克都有专门的上疏。顺治九年,车克称:“起运以供军旅之需,即有不给,尚可拨济于他藩,存留以供本地之用,一或不敷,万难乞贷于别省。且细查存留各款,不及枚举,其万万不容已者,如经制之有俸薪以养廉也,俸无所出,何以惩官之贪?衙役之有工食以劝力也,食无所资,何以禁吏之蠹?礼士藉有月粮,粮裁而学校皆沮气矣。赈贫恃有孤米,米去而茕独尽呼号矣。他如祭祀之行于春秋,考试之兼夫岁录,以及朝觐、表笺、乡饮、科贡诸费,自难节省。”尽管各项存留费用皆有固定的支出,但军需急如星火,裁减这些存留为起运,“无庸再议”。这也意味着裁减存留为起运虽然能够一时解决中央的需款要求,但必然影响地方有关事项的正常运行。顺治十七年(1660),车克又回顾说:“(顺治)十三年因钱粮入不敷出,缺额四百四十余万,随经诸王、贝勒、大臣、九卿、科道会议,于存留各款裁减,以抵不敷兵饷”,从而使地方经费进一步紧张。三藩之乱初期,“各处用兵,禁旅征剿,供应浩繁”,康熙十四年(1675)正式议准“暂移存留事案”,奉旨“裁减驿站官俸工食及存留各项钱粮”,从而导致“存留钱粮,尽裁充兵饷”。从有关方志的记载也可看出,三藩之乱期间确实将此前的剩余存留钱粮“尽裁充兵饷”,几乎没有什么剩余。为了较系统地说明问题,兹以直隶东安县为例,将原额存留银、顺治朝裁减存留银、康熙朝特别是三藩之乱期间裁减剩余存留银的情况列表示之:

上表所列共32款,到康熙十五年(1676,康熙十四年议准,康熙十五年实行)除“看监禁子工食银”“库子工食银”“斗级工食银”“铺兵工食银”“皂吏工食银”因具有特殊意义尚存剩一点外,其余存留银两全部裁减完毕。表中未列诸项,如“状元归第银”“新中进士牌坊银”“新中举人牌坊银”“新中武进士花红银”“新中武举人花红银”“吹手工食银”“火夫工食银”“更夫工食银”“膳夫工食银”等项,也大都递加裁减,并于三藩之乱期间“暂裁解部充饷”。这种情况,当然不是东安县的个例,其他州县大都准此。

裁减存留为起运,亦即变地方经费为中央经费,或者也可以说变地方财政为中央财政,构成清廷应急军需、渡过中央财政困厄关口的重要手段,有着不可忽视的作用。但是,存留钱粮作为地方上的财政经费,事实上维持着地方的行政、社会功能,难以或缺,裁减存留之后,势必生出弊端,“种种弊窦,莫可究诘”。[28]康熙帝在其晚年也曾认识到:“凡言亏空者,或谓官吏侵蚀,或谓馈送上司,此固事所时有。然地方有清正之督抚,而所属官员亏空更多,则又何说?朕听政日久,历事甚多,于各州县亏空根源,知之最悉。从前各省钱粮,除地丁正项外,杂项不解京者甚多,自三逆变乱之后,军需浩繁,遂将一切存留款项尽数解部,其留地方者,惟俸工等项必不可省之经费,又经节次裁减,为数甚少。此外则一丝一粒,无不陆续解送京师,虽有尾欠,部中必令起解。州县有司无纤毫余剩可以动支,因而挪移正项,此乃亏空之大根源也。”由此也可以体会到“裁存为起”所导致的结果往往是连锁性的,甚至与地方钱粮的亏空有密切的关联。

三藩之乱结束以后,存留款项又陆续归还地方(上述震泽县的事例,具体到县一级,并非全部如此)。从总体上说,地方存留的“归复”以及以“起运”与“存留”为标志的中央财政与地方财政比例的适当划分与固定,是随着康熙中期以后国家财政的好转而逐步实现的。而且,随着雍正年间“耗羡归公”的实行,以及乾隆年间耗羡的清理和《耗羡章程》的酌定,进一步改变了起运与存留的关系,笔者认为,这种改变主要体现在三个方面:一是规范了耗羡的奏销。无论是造册、考成,还是征解、支发,都有了各种具体的规定。二是规定了耗羡作为地方存留,其银额以及支发的范围和类项。三是一部分耗羡划入起运项下,一部分耗羡划入存留项下,改变了原来耗羡基本为存留的模式。凡此,在中央与地方财政关系上有着重要的意义。

值得特别指出的是,财政史上的“起运”与“存留”是指最主要的税种田赋而言,前揭梁方仲《田赋史上起运存留的划分与道路远近的关系》和彭雨新《清代田赋起运存留制度的演进》两篇经典论文,都明确标注了“田赋”二字,颇为精确。田赋之外的税种如关税、盐课、杂税等,则没有明确的起运与存留的划分。一般是“尽征尽解”,即全部起运中央。但实际情况比较复杂,在财政困难时期,既有超额起运,也有临时性的变通。

在关税征收中,除“额定”(常额)关税存留少量的办公经费外,绝大部分税款解交中央。康熙十四年,为了筹措军费,除严申关差考成之制以保障“额定”关税的足额征收外,曾实施“溢额议叙”法,规定:“全完者纪录一次,溢额每千两者,加一级;至五千两以上者,以应升缺先用”。康熙十六年(1677),又进一步规定:“各关税额二万两以下者,仍照前议叙。二万两以上者,额税全完纪录一次,溢额半分以上加一级,一分以上加二级,一分半以上加三级,二分以上加四级,三分以上以应升缺先用。数多者递准加级。”这是在财政困难的特殊时期,借此鼓励关税的加抽滥征。即使是存留的办公费,在某些时候,也多有变通。如淮安关“奏准定例,每年存留办公银一万两”,这一万两办公费的用途各年不同,乾隆七年(1742),“除照例支给在关协办税务委主事常庆、笔帖式伊世泰、催总堆齐等三员养廉、饭食银六百九十两零”外,“所有余银九千三百九两零,理合奏明之后,照例造册呈报内务府核销”。剩余银的处理,淮安关监督伊拉齐专门请示:“查上年十月内,奴才曾经奏请将存留办公余银解交何处一折,钦奉朱批,交海望,钦此。钦遵在案。今前项余银应否照上年之例,仍交内大臣海望,抑或交与何处办公?”朱批:“仍交海望。”乾隆八年(1743),伊拉齐又有奏折谈到此项存留银的动用:“今于实征银内存留办公银一万两,除照例支给在关协办税务笔帖式伊世泰、催总堆齐等养廉、饭食银五百四十三两零,又前准管理养心殿造办处行文,奉旨传办素凉席六十四领,经奴才将办理藤席并陆续恭进缘由奏闻在案。已交藤席十领外,尚有未交藤席五十四领,现在督催赶办,约于九月内可以告竣。……所有工料等项应需银一千八百九十六两,即于办公银内照数动支给发外,余银七千五百六十两零,理应奏明之后,照例造册呈报内务府核销。……交于催总堆齐管解进京,遵照上年之例,仍交内大臣海望查收。”也就是说,淮安关名义上的存留银,除少量由该关动用(支发有关人员的养廉、饭食银)外,有时又奉旨传办内务府的需用事项,其余绝大部分上交到了内务府,标示着这一部分银两与皇室事务、皇室财政发生关联。

三藩之乱期间,对盐课的加征也比较突出,主要有“加征五分银”“加斤增课银”“遇闰加课银”“计丁加引”等四项,所增银两为数不少。据笔者考证,三藩之乱期间虽然处于战火燎烧、盐引难销的非常时期,但由于实行了盐课的加征和其他督征措施,盐课岁入最高时仍达到400万两以上,反而比战前的盐课岁入增加,成为应急军需的重要手段。嘉庆白莲教之役期间,又把存留于运库,应该解交内务府的两淮节省、裁减各款银两拨付军费。如嘉庆三年(1798)两淮盐政徵瑞所奏:“查有乙卯、丙辰(乾隆六十年、嘉庆元年)等纲应交内务府节省、裁减各款银两,遵奉谕旨存留运库,俟湖广军务告竣,再行解京。现共存银一百二十五万余两,此项未经部拨,奴才伏思各省现年兵饷均需按期给发,若咨部示覆,恐致往返稽迟,奴才不敢拘泥,现饬运司曾燠即于此项存银内照数拨动,一面遴员迅速起解,以应兵糈之用。”朱批:“该部知道。”125万余两白银是未经有关衙门议覆而直接的拨款,涉及暂时的存留及军需紧急的情况下皇室财政与国家财政的关系。

一般而言,除正常的“额定”盐课解交户部外,也存留一部分用作盐政官员、地方官员以及总商的办公之需。盐课中的存留银动用及其去向,更为复杂。

据乾隆二十六年(1761)署理江西巡抚汤聘奏称:“江西驿盐道库内存有引费、盐规二项银两,江省配销淮盐,商人缴纳引费,岁无定额,每年销引若干,即缴费若干,自一万七八千两至二万余两不等。盐规每年扣缴银一万八千六百两。曾经前抚臣俞兆岳具奏,留为修理城垣之用。内除从前陆续修葺各县城垣及每年买补节备仓谷等项支用外,迄今积有五十余万两。”积存的五十余万两如何处理?汤聘称:“此项银两悬贮道库,诚恐日久弊生,臣六月内赴京陛见,据实奏明,面奉圣谕,可传谕抚臣,奏请归入正项。”这说明,江西存留的两淮引费、盐规银,除用于修葺城垣和买补仓谷外,积存的银两仍然起解户部,归入正项钱粮。

据乾隆八年两淮盐政凖泰奏称,汉口有湖广匣费等存留款项,“湖广匣费、汉口布税并充公四项等三款,每引应派银一钱九分四厘零,均系各商在楚扣缴。……所有匣费一款,业经议定每年十二万两,户部因核算成本,通案款项,辗转行查,屡经奴才详晰声明造册咨覆……奴才伏查,湖广匣费、布税、充公等项,皆系淮盐运楚成本,为两湖文武各官养廉、公费暨汉口一切盐务支用,皆关计日必需之项”。这说明湖广匣费等存留款项,是在一般盐课之外额外征收,主要用于湖北、湖南文武各官养廉银和公费银的支出,也有一部分用于汉口行盐口岸的盐务支出。“匣费”一项,不但前后的数额变动较大,而且涉及面亦广。在档案材料中,安徽的匣费、江苏的匣费,皆有动用修建营房的记载。乾隆三十六年(1771),两江总督高晋奏称:“(安徽)岱山等八汛营房,于乾隆二十九年夏秋连被风雨,俱各坍塌,今估需工料银九百五十八两五钱三分零……铜陵县张家湾营房估需工料银三百六十一两二钱一分零……在于司库存公匣费项下动给。”乾隆五十七年(1792),江苏巡抚奇丰额奏称:“乾隆五十五年分江宁布政司属共给过岁修营房银三百三十七两零,苏州布政司属共给过岁修营房银六百六十八两零……均于匣费项下照例支放。”既然是“照例”支放,或“遵例奏明”“循例奏明”,就说明这些军事方面的支出已经逐步演变成“常例”。在道光初年以后,由于中央财政的紧张,本属于地方的“匣费”,也奉命起解中央。从道光二年(1822)两淮盐政曾燠的解饷清单中可以看到:“江宁藩库垫解河饷并庚辰、辛巳、壬午带征戊寅盐规、匣费六万九千七百八十九两六钱。江苏藩库垫解河饷并甲戌匣费及己卯、庚辰、辛巳、壬午带征戊寅盐规、匣费九万八千八百三十六两八钱九分八厘。安徽藩库己卯、庚辰、辛巳、壬午带征戊寅匣费六千两。湖北藩库庚辰、辛巳、壬午带征戊寅匣费一万一千七百六十九两一钱。湖南北盐道庚辰、辛巳、壬午带征戊寅匣费一万七千四百二十四两七钱九分。江西盐道庚辰、辛巳、壬午带征戊寅匣费九千六百六两七钱八分四厘。”这种匣费解归中央的变化是没有疑问的,而从清单中标注的递年“带征”字样,也可以体会出当时盐务的疲敝和征解的困难。

两淮数额巨大的“务本堂公费”,由盐商交纳,“每年以一百二十万两作为定数”,嘉庆七年(1802),由两淮盐政佶山奏明:“该年公费于一百二十万两内节省银三十万两凑解山陕军需,将玉贡银五十万两另行专款派纳。”这说明在嘉庆白莲教之役期间,曾经将存留于两淮盐区、属于两淮总商办公之用的“务本堂公费”30万两解充军需,同时又将拨充内务府的玉贡银50万两另外征收。这标示着这一部分银两在军费紧急情况下的临时变动。

就现存档案可知,皇室财政来自盐务的银两,有时交内务府,有时交圆明园,有时交造办处,有时名义上解交户部又转解内务府,有时名义上解交造办处又移送其他机构,等等,各不相同。长芦、两淮等盐区盐运使司衙门将原本属于存留的银两,解交造办处的款项有几种情况:一是扣存养廉银及节省银解交造办处,二是外支银与裁革陋规银交造办处,三是外支不敷银解交造办处,四是积存闲款等银解交造办处,五是江西盐规与窝利等银解交造办处。

在杂税的征收中,一般典籍见到最多的词汇是所谓的“无定额”和“尽收尽解”,实际上,一些税种都经历了由“无定额”到“定额”,由“尽收尽解”到一部分“溢额”银两存留地方的过程。清代前期的杂税虽然没有晚清复杂,但同样有各种名目,而且不同的时段,不同的省份也不一致。仅列示广东乾隆九年(1744)的一份契税银奏销题本作为例证。乾隆十一年(1746),户部尚书海望称:“查粤东省乾隆九年分共征田房税契、科场、溢羡等银八万五千四百三十两六钱六分八厘零。内额征田房税契银七千五百七十两九钱一分三厘。已汇入该年地丁册内奏销。……征解科场银二千五百二十三两六钱四分零,并支给办买沉速香价、点锡价脚、额外孤贫口粮、修葺城垣、钱局等项共银四万六千八十九两一钱七分九厘零。”从这份题本中可以看出,广东乾隆九年共征收“田房税契、科场、溢羡等银”8万余两,这8万余两白银包括了三部分:一是“额征田房税契银”即“定额”银7000余两,这部分银两“汇入该年地丁册内奏销”,即与田赋银一起奏销起解户部;二是“契税加征科场银”2000余两,这部分银两专款专用,用于广东的科举考试;三是“契税溢羡银”,总额减去额征银、科场银即为“溢羡”,这部分银两为数较巨并存留地方,用于地方上的孤贫口粮、修葺城垣、钱局等项支出,以及内务府采买沉速香价、点锡价脚。“溢羡”银两既与地方开支关联,也与内务府需求关联。

由上可以看出,税收与财政至为复杂,起运与存留也没有一般认为的那么简单,需要认真梳理和辨析,才能理清头绪。

二、地方财权的扩大:清代后期的“就地筹饷”与“就地筹款”

太平天国军兴期间,特别是甲午战争、庚子之变以后,清代社会的总体格局处于非常时期,随着军费的骤增,以及赔款支出、外债偿付和开办新政,财政日益困窘,各种筹款措施纷至沓来。传统的“量入为出”的财政范式逐渐被“量出制入”取代。一如何汉威所说:“运用为行政法规所认可,或在法规以外的权力,突破传统量入为出的框框,灵活应变。”从道光、咸丰之际户部的有关奏折及上谕考察,这种“灵活应变”具有“突变”色彩。

道光三十年(1833),户部奏称:“理财之要,以地丁、盐课、关税为岁入之大端,以兵饷、河工为岁出之大端。得其弊之所在,认真革除,害去而利自见。……与其正赋之外别费经营,何若于正赋之中核实筹划。”清朝财政尚表现为在旧的框架中予以修补的政策导向。

咸丰元年(1851),户部奏称:“自古理财之道,不外开源节流二端。开源之道必须有利无弊,或弊少利多者方可举行。臣等旦夕思维,未有良法可裨经费。惟节流之道臣等随事讲求,有以节制为节者,出纳必求其实在也;有以节省为节者,度支必戒其虚糜也。”并议定“节流”章程七条。依然不急不慌,慎开源而重节流。咸丰元年三月的上谕虽称广西军兴以来“需饷孔殷”,要求“无论何项银两,一面先行速筹拨解,一面具折奏闻,不得以未奉谕旨或未接部文,致有迟误”,但主要是对正常的拨协款项而言。

咸丰二年(1852),清朝财政政策发生重大变化。上谕军机大臣等:“户部议奏,度支万分紧迫,军饷无款可筹,密陈情形一折,览奏实深焦灼。国家经费有常,自道光二十年以后,即已日形短绌。近复军兴三载,糜饷已至二千九百六十三万余两。部库之款原以各省为来源,乃地丁多不足额,税课竟存虚名。朕轸念时艰,特发内帑数百万金,并命部臣等预筹经费,拟定条款,颁行各直省酌量试行。迄今数月,覆奏者甚属寥寥。……若不及早筹维,岂能以有限之帑金,供无穷之军饷乎?”从这里可以看出,在鸦片战争以后清朝财政日益短绌,一方面,太平天国军兴导致军费开支巨大,而正常的赋税收入又屡屡欠征,严重入不敷出,不得不以“内帑”挹注国家财政。另一方面,部臣虽然议定条款,筹措经费,但各省亦无计可施,多不回应。各省“覆奏者甚属寥寥”,或许是因为户部的筹措经费条款多为老生常谈,没有新的筹款手段,抑或是各省财政东挪西凑,自顾不暇。因之,该年不断有上谕颁布,正月上谕称:“所需军饷,尤不可稍有迟缓,致误事机,着户部再行迅速筹画,宽为储备,以济要需。”七月上谕称:“贼匪窜踞湖南郴州……广西、湖南两省军饷,如有缓不济急之处,该署督抚仍遵前旨,无论何款,赶紧设法筹备,以资拨解。”九月上谕称:“户部奏请饬各省预筹军饷一折,现在楚粤军务,未能克期竣事,应用军饷浩繁,各省疆吏,自应迅速筹画,以资接济。……该督抚等身受重恩,目击国用支绌,谅必极力图维,不致以无款可筹一奏塞责也。”随后,因军费支出“刻不容缓”,在“帑项万分艰难之时”,谕令各地方大员“权其轻重缓急,设法筹措,期于库款、地方两有裨益”,无论何款,“赶紧筹解,源源接济”,从而出台了所谓的“就地筹饷”政策。

“就地筹饷”政策的实质,是赋予地方便宜行使筹措经费之权,意味着地方财权(税权)的扩大。此后,又有“就地筹款”的反复谕令。有学者认为,光绪二十年(1886)户部奏折中所提及的“就地筹款”,是清廷在正式文件中首次明文使用“就地筹款”,失之武断。实际上,在同治年间,已有“就地筹款”的用语。光绪初年以后,在上谕及大臣的奏折中,“就地筹款”反复出现。光绪六年(1880),户部因“军兴以来,供亿浩繁,以致京师及各省库储均形支绌”,奏请筹备急需的款项,上谕要求各地督抚“各就今日情形通盘酌度,如有可筹之款、可兴之利,无损于民而有益于国者,各抒所见,一并奏闻,以备采择”。在户部的奏请以及上谕的要求下,各地官员不断有奏折探讨“就地筹款”之策。光绪十一年(1885),库伦办事大臣桂祥在所上奏折中,就直接以“开源节流,就地筹款”为题上奏。随着时间的推移,杂税杂捐作为“就地筹款”的主干,在地方财政中的作用日益凸显。光绪二十年(1894),两江总督刘坤一在奏折题名中,甚至直接用了“就地筹捐”的字样。

“就地筹饷”与“就地筹款”虽然只有一字之别,但其包含的意蕴有所不同。“就地筹饷”的最初提出,主要是针对咸丰初年镇压太平天国筹备饷需而言。同治、光绪年间,依然有“就地筹饷”的谕令和筹饷条款的议定,如光绪二十一年(1895)户部有“筹饷十条”,光绪三十年(1904)户部又有“筹饷十条”,等等,也依然是针对饷需,特别是针对筹办海防和编练新军而言。“就地筹款”的范围则宽泛得多,主要是针对光绪以降筹措时局所需的各种款项而言。如《福建财政说明书》称:“杂捐凡七十余项,其中以划作赔款用之粮、贾、铺、膏、酒五项为最普通,亦最大宗,次则柴把出口、纸木、牙帖各捐,又次则烟叶、炭、水果、砖瓦、竹木各捐。……其抽捐之原因有四:曰学堂,曰警察,曰公益,曰善举。”又如《河南财政说明书》称:“各属举办新政,因地筹捐……有抽之于花户者,如串票捐、契税捐、契尾捐、房捐、亩捐、随粮捐之类是也。有抽之于坐贾者,如斗捐、商捐、铺捐、油捐、火柴捐、煤油捐、粮坊捐、变蛋捐之类是也。又如枣捐、瓜子捐、杮饼捐、柳条捐,杮花、芝麻、花生等捐,则就出产之物而抽收。如戏捐、会捐、庙捐、巡警捐、册书捐等,则因特定之事而抽收。”

无论是“就地筹饷”,还是“就地筹款”,都是在晚清财政特别困难的情势下,以筹措经费、扩大地方财权为指归,所包含的措施多种多样,除了众所周知的抽收厘金、举办捐纳、推广捐例、铸大钱、发票钞、举借外债,发行内债外,新的税捐的开征更加引人注目。咸丰十一年(1861),咸丰帝谕称:“朕闻各处办捐,有指捐、借捐、炮船捐、亩捐、米捐、饷捐、堤工捐、船捐、房捐、盐捐、板捐、活捐,名目滋多,员司猥杂。”光绪后期,浙江道监察御史王步瀛奏称:“近年赔款、新政,需款日繁,而取民之术亦日多,曰米捐,曰粱捐,曰酒捐,曰烟捐,曰膏捐,曰灯捐,曰亩捐,曰房捐,曰铺捐,曰车捐,曰船捐,曰茶捐,曰糖捐,曰赌捐,曰靛捐,曰粪捐,曰绸缎捐,曰首饰捐,曰肥猪捐,曰中猪捐,曰乳猪捐,曰水仙花捐,巧立名目,苛取百姓,不可胜举。”据王燕的最新研究和统计,晚清奉天的杂税达到130余种,杂捐达到120余种,直隶等各省杂税杂捐的总额达到2200余种。名目繁多的杂税杂捐的开征成为“就地筹饷”与“就地筹款”以来最为突出的表现形式。

从本质上讲,“就地筹饷”与“就地筹款”的谕令,在于鼓励各地官员根据各地的情况就地筹措经费,事实上赋予了地方官员筹措经费之权,意味着户部财权的下放,逐步改变了清代前期以来中央财权一统的格局,地方财权日益扩大。一如曾国藩奏折所指:“我朝之制,一省岁入之款,报明听候部拨,疆吏亦不得专擅。自军兴以来,各省丁、漕等款,纷纷奏留供本省军需,于是户部之权日轻,疆臣之权日重。”户部在一份奏折中也有大致相同的叙说:“臣部为钱粮总汇,凡有出入,悉宜周知。咸同以来,各省军务倥偬,部拨款项往往难于立应,疆臣遂多就地筹款,以济军食,如抽厘助饷之类,因而一有缓急,彼此自相通融,协借不尽咨部。核复以其系就地自筹之款,与例支之项无碍,故部臣亦无从深问。近年库款支绌,各省皆然。”时人也认为:“中央虽握财政机关,不过拥稽核虚名,无论田赋、盐茶,一切征榷,悉归地方督抚。……内而各局院,外而各行省,乃至江北提督、热河都统,莫不各拥财权。”这也就是何烈已经论说的:“自全国而言,督抚的权利已大于中央;自一省而言,新设各种财政机构的权利已大于原有的建置衙署。于是吏事、兵事与经费,实际上都非中央政府所能控制,只有督抚才是真正的主宰。一切政务实施,中央一惟地方大吏的意志为转移,本身绝少主见。”

由“就地筹饷”“就地筹款”导致的地方财权的扩大,有三个主要的标志:

第一,地方筹措经费的机构,由地方官员自主筹设。咸丰军兴以后,为了筹措军费,地方督抚自主设立筹款局所,是一个普遍的现象。即如浙江巡抚晏端书所奏:“自咸丰三年军兴以来,筹防助剿,需用浩繁,库款支绌万分,不得不以捐输为接济”,而纷纷设立收捐局、税厘局等机构。浙江在咸丰三年(1853)“先设捐输局,次设助饷局”,此后“添设江运局、船捐局、房租局、串捐局等名目,委员、董事多至百余人”。

地方督抚一经提出设立筹款局所,往往不经过中央有关衙门的议覆,朱批直接同意。如咸丰七年(1857)两江总督何桂清要求“于苏州省城设立筹饷局”,设立筹饷局后,“凡属上海正捐各款以及司道各库应行拨解军需银两,并各处捐输,均提解筹饷局,由筹饷局委员起解。其各营、各衙门、各粮台指拨军需,亦行文筹饷局核明筹拨”。所有款项的筹措和解支均由筹饷局办理,地方原来的布政使司衙门不予过问,朱批:“知道了。”在自主筹款的财政导向之下,布政使司在形式上并没有明显的变化,仍沿袭清代前期之制,仍为一省财政总汇,但实际上,沿袭已久的藩司掌管各项财政的地位发生了动摇,“除地丁正耗筹款等项由藩司经管外”,其余新兴的杂税杂捐的征收及款项的拨付,布政使司已经没有权力过问,而由新设立的各种局所控制。

在后来的度支部奏折中也曾经指出:“国初定制,各省设布政使司,掌一省钱谷之出纳,以达于户部,职掌本自分明。自咸丰军兴以后,筹捐筹饷,事属创行,于是厘金、军需、善后、支应、报销等类,皆另行设局,派员管理。迨举办新政,名目益繁,始但取便一时,积久遂成为故事。……近数十年来,各省财政之纷踏,大都由此。”度支部这种带有批评意味的事后反思,是以清季清理财政、中央欲重新收回财政的统一权为出发点,自然有其合理的成分,但也必须注意历史背景的不同,当时设立专门的筹款机构,也的确起到筹措经费的应急作用。如福建最初筹措经费,“同治四年二月以前,均由藩司督属抽收”,先“试征茶税,继办洋药税厘,续又议抽百货厘金”,均效果不佳,于是,专设税厘总局,“妥筹整顿,以裕饷源”,成效大显,所有京协各饷、弁勇薪粮、水师各营巡洋口粮等等“无一不取给于税厘”。又如光绪二十七年(1901),袁世凯任山东巡抚期间,在省城设筹款总局,各地设分局,《山东全省东财政说明书》如是记载:“东省筹款,初未设有专局,税厘杂捐,向归地方官及委员承办。嗣因相沿日久,不免有中饱侵蚀之弊,于光绪二十七年,经前抚袁奏设筹款专局,以期认真整顿,搜集巨款。”光绪三十三年(1907),山东巡抚杨士骧也奏称:“伏查东省库款,本极支绌,甲午以前,岁出尚略相抵,庚子以后,赔款增巨,新政繁兴,认筹练兵经费,甲于他省,是以近年在事者百方罗掘,实有入不敷出之虞。光绪二十七年,升任抚臣袁世凯奏设山东筹款局,筹办烟、酒各税,指明专备各项新政之用。其时,事属创始,入款有限,而举办各项学堂及各项商务、工艺、一切新举要政,有所需用,即需饬局筹备。更如地方官奉行新政,经费无从,亦有各视所属情形,就地筹款……至东省各项局所,除河防、赈抚等局系向年所有,其余新设(筹款)各局,大抵皆因新政而设。”袁世凯升任直隶总督后,将山东的做法推广到直隶,认为“各项税捐非另设专局,不能望有起色”,于光绪二十八年(1902)在直隶省城设立筹款总局,“于繁庶地方设立分局,以集巨款”,在“保定、天津等处设立分局十六处”,并制定具体的收税章程,专门征收烟酒各项税捐,“自(光绪)二十九年正月起,至十二月底止,共征收各项税捐银八十六万五千七百四十一两三钱六分,先后奉饬解拨银八十万一千五百三十九两九钱七分二厘”。后来几年的征收也颇具成效:“光绪三十一年分,共征烟酒税银七十一万七千九百九十五两六钱七分四厘,三十二年分,共征烟酒税银七十二万二百五十二两三钱七分五厘,三十三年分,共征烟酒税银七十七万三钱五百六十五两七钱五分六厘。”由于山东、直隶设立筹款局取得成效,其他省份也援案办理。光绪三十一年(1905),两江总督周馥奏称:“直隶、山东等皆创设筹款局,专司整饬税捐各事,颇有成效,各司道拟援照成案,于江宁省城设立江南筹款局。”筹款局设立后,即“当此物力艰难之时,不能多方搜括,惟就应交各捐多项,如牙捐、税契之类变通整顿,化私为公”。山东、直隶、江南的筹款局一方面在于筹款,另一方面,与杂税杂捐的开办和整饬密切关联。

光绪末年四川设立的经征局以及各省随后的仿办,也取得明显的效果。光绪三十四年(1908),新任四川总督赵尔巽要求在四川省城设立经征总局,在各州县设立经征分局,“除地丁、津贴、捐输暂归州县经征外,所有税契、肉厘、酒税、油捐,统归经征分局委员经征”。据度支部尚书载泽称:“四川省自改办经征局后,其征收之数顿增三百万金之多,裨益国课,洵非浅鲜,现拟奏请通饬各省一律仿照川省办法,改设经征局,直接征收税款,务期设法整顿,以除流弊,而裕国课。”以广西的仿办为例,据广西巡抚张鸣岐奏称:“广西编练新军需款甚巨,叠经就地筹措,而不敷仍多。上年,经臣仿照四川成案,设立经征局,酌定章程,经征契税、酒锅、油糖榨费、土膏牌照捐、牛判四项,或创办,或就原有整顿。……自宣统元年开办以来,经臣督饬整顿,颇有起色。”因筹凑经费的需要,各省在不同时期设立的不同名称的财政机构,在不同的时期有不同的作用。

第二,各种名目的税捐开征由地方官员自主决定。既然是就地筹饷筹款,也就意味着“自主筹款”,拥有“税权”。光绪三十三年,给事中王金镕曾说,自就地筹款以来,各地的杂税杂捐“有由地方官劝办者,有由委员经理者,旧有之捐,增其额数,新设之捐,极力扩充。……现在民间之物,向之无捐者,官家从而添设之……彼捐米豆,则此捐菜果;彼捐鱼虾,则此捐猪羊;彼捐木石,则此捐柴草;彼捐房屋,则此捐车马。不但无物不捐,且多捐上加捐”。虽然指斥各地的税捐乱征,大多“捐上加捐”,但也揭示了名目繁多的税捐不论是在旧有税捐上加征,还是新设税种,多由“地方官劝办”。

征诸晚清各省的财政说明书,我们可以发现晚清各省杂税杂捐的开办或在已经开征的税种上加征,大致有四种情况与地方官员有关,兹以山西为例加以展示。

一是由督抚或省级财政机构直接饬令开征,州县予以执行。如榆次县的车捐、粮捐均是“因奉文添设铁路巡警”而开办,所收经费“尽数拨充铁路巡警饷需,向归外销”。太谷县的戏捐,“奉前护抚部院赵札饬收捐,酌定戏费多寡,分为三等,戏价在六十千以上者,酌抽捐钱三千文,六十千至四十千者,酌抽捐钱二千文,四十千以下者,酌抽捐钱一千文,专充学堂经费,详奉批准照办”。黎城县的戏捐,“系光绪二十八年,经抚院赵札饬抽收,由前县郭令详奉批准,定为每台每日抽钱一千文,责成各社首经收,呈交县署,作为提解潞安府中学并本县高等小学堂经费之用”。

二是由州县禀明督抚或省级财政机构开办。如榆次县的戏捐,“系光绪三十年,经前县周令以兴学经费支绌,禀明开办。凡演戏处所,按戏价一千(文),捐钱一百文,由社约等按照戏约注价,亲赴学堂交纳”。祁县的戏捐,“系光绪三十一年,前署县张令以学堂经费不敷,禀明开办抽收。戏捐定为三等,每台戏价三十千以上者,捐钱四千文,六十千以上者,捐钱六千文,三十千以下者,捐钱二千文。由各村乡约经收,送交学堂”。徐沟县的铺捐,“系光绪三十四年经前署县郭令禀明财政局,将乡团改为巡警,每年应捐之款,仍照旧摊缴,饬令经理绅董将出入款项,按季开报”。

三是直接由州县下令开办或会同地方士绅商议开办。如太原县的窑捐,“宣统二年,以设立自治事务所,必须先筹经费,(县令)当即传谕各煤窑户,每年九峪口公认捐钱共三千二百文”。文水县的汾河、沙河湿地捐,“光绪三十二年前县戴令开办两等小学堂,无款可筹,会同绅董议定,汾河每亩抽钱三十文,沙河抽钱二十文,作为两等小学堂经费”。岚县的铺捐,“会同邑绅,再四筹商,拟定城镇铺商通年共捐银一百三十五两,定为常年额数”。宁乡县的皮捐,“光绪三十三年,经前署县祥令因学堂无款,邀同绅耆,拟抽皮捐,每羊皮一张,抽捐钱五十文,牛、驴、狐、狼等皮按价钱一千,抽捐钱五十文。选派程式妥靠之人充当行头,经收捐钱,于收数内提二成作行头津贴工资,八成归学堂支用。……由学堂司事经理,不假官手,向归外销”。

四是有的税捐起先已经议定征收标准,随着所需经费的增加,在原来的基础上进一步加征,由州县官员会同士绅议定新的税率。如临县的戏捐,光绪三十二年(1906)由县令禀明上司开办,初次议定时,“每戏一台,收捐钱一千六百文”,宣统二年(1910),因“酌筹自治事务所经费”,经费不足,“经绅议定,每戏一台,加抽钱四百文,归自治事务所支用,均归外销”。宁乡县的铺捐,“光绪二十九年(1903),经前县陈令因整顿巡警,酌筹经费”而开办,但前筹经费,“不敷尚巨”,因而“邀同绅商筹议,按生意之大小,酌量收捐,每月收捐一次,岁收钱四百七八十千文,归巡警支用,向归外销”。沁水县的戏捐,光绪二十九年,“因筹学堂经费”,由县令直接饬令开征,规定“以各里每年共演戏一百三十余台,无论上、中、下,每台捐钱二千文”。宣统元年(1909),“前县李令因学堂经费不敷,会绅筹议,将各里演戏派定一百九十台,每台抽钱二千文,分作三节缴钱,通年应得戏捐钱三百八十千文,充作高、初二等学堂经费,向由学堂经收,不假官手,向归外销”。

由上我们也可以发现不同州县不同税捐的开征以及征税标准各不相同,即使同一种税目,如同为戏捐、铺捐,各县征收的缘由与征收标准也不相同,这种纷杂的情况,也正说明各地方官员的“自主”性。

第三,地方官员对于税收的开支和应用有一定的自主权。之所以说“一定的自主权”,是因为清廷在谕令就地筹措经费时,其主要目的是为应对中央财政的危机,地方上的筹款,在起初也主要是为应付京饷、协饷和财政的摊派。正所谓“议开财源,则劝捐之章日新,抽厘之卡日密”。《福建全省财政说明书》更明白地记载:“新案赔款,福建应摊八十万,其额取之五项捐,曰随粮,曰贾,曰铺,曰膏,曰酒。粮、贾、铺三者,因赔款始设,膏、酒则原充饷需而移拨矣。自光绪二十七年九月间奉到部文后,由前济用局、司道详定章程,分别出示,通颁各属,于二十八年正月一律开办。定额粮捐三十三万九千零两,贾捐二十七万三千零两,铺捐七万二千余两,膏捐六万五千余两,酒捐五万六千余两。合而计之,共八十万两有奇,以之凑解所摊八十万之数。”这些杂捐用于“凑解”中央摊派,地方督抚当然不能擅自动用。

地方官员对税收的自主支配权,主要体现在因新政举办需款而开征的杂捐收入。前述山西的戏捐用于学堂,车捐、粮捐、铺捐用于警察,即是属于此种情况。其他各省也大多如此。《直隶财政说明书》称:“各州县以捐名者,不一而足。亩捐附加于田赋,各处皆同。其余若房捐,若花生捐,若肉捐之类,随地而异,琐屑不堪,殊难枚举。大致皆为兴办新政,就地筹款而设。……近日新政迭兴,在在需款,借资抽捐,因出为入,亦财政上不得已之苦衷也。”《奉天财政沿革利弊说明书》称:“因政费日加,乃就本省设法筹款,以资补苴。……近年因筹办新政,应用经费超越前数者,奚啻数倍,不得不就本省所出,以谋本省所入。于是改旧行之税率而酌量增加,辟新有之税源而谋筹收入,分别创办,细大不捐。”所谓“新政迭兴,在在需款,借资抽捐,因出为入”,“就本省所出,以谋本省所入”,无不说明因开办新政而筹措的款项皆由本地官员支配。这一点,山东巡抚杨士骧在上奏述说庚子之后山东设立筹款局所、开征杂捐时,也曾经指出:“地方官奉行新政,经费无从,亦有各视所属情形,就地筹款,事虽隶于该局,款仍各属留为公用。”筹措的款项“各属留为公用”,当然是指各地自主支配相关收入。

笔者在阅读清代档案时,还注意到一个突出的现象,清代前期,大凡官员上奏,除“循例”上奏事件外,大都朱批“该部议奏”,反复议奏之后,才可能实施。晚清发生根本性变化,地方官员设置新的财政机构,开征新的税捐,大多是事后上奏,或者在“就地筹款”的默许下,不予上奏。即使上奏,大都朱批“该部知道”或“知道了”。这也意味着晚清督抚财权的扩大、膨胀,或势不得已。

晚清地方官员的财政机构设置权、税捐的开征权、税收的支配权,一方面意味着地方财权的扩大,另一方面也意味着具备了地方财政形成的几个关键要素。同时,以中央财政所出,谋中央之入,以地方所出,谋地方之入,这也意味着传统的“量入为出”财政范式的终结和“量出制入”财政范式的形成。

最后应该指出的是,随着晚清地方财权的扩大,也随之带来地方财政机构设置的无序、税捐的乱征、地方外销款项的泛滥等一系列问题,从而导致中央财政统一权的丧失。光绪三十二年,福建道监察御史赵炳麟就指出“我中国财政散漫无纪,外人至因财政不统一,讥我非完全整齐之帝国”。光绪三十四年,已经转任京畿道监察御史的赵炳麟又进一步指出:“我朝财政之散,实由于财权之纷。各部经费,各部自筹,各省经费,各省自筹,度支部臣罔知其数,至于州县进款出款,本省督抚亦难详稽,无异数千小国各自为计,蒙蔽侵耗,大抵皆是。”《甘肃财政说明书》亦称:“财政至今日紊乱极矣,收支浮滥,视若故常,下既不报,上亦不究。一省之财政,淆伸缩操纵之权,封疆不得而主之。外销闲款,向不奏咨,入既无额,出亦无经。各省之财政,淆盈虚调剂之权,中央不得而主之。无财无政,何以立国?……夫借债也,加税也,搜括也,裁并也,皆筹款之技也,非财政也。财政者,以财行政,即以政生财……自军兴后,库帑不敷,各省自筹自用,因有外销名目。是为财政紊乱之始。此后课税、厘捐日益增加,新筹之款数倍于前,不复入拨造报。间或奏咨立案,而不实、不尽,莫可究诘。江河日下,渐至泛滥而不可收拾。”凡此,均标示晚清财政的种种乱象。所以在上谕“自非统一事权,不足以资整理”的要求下,时人认为:“欲查以往之弊,必从清理财政始;欲祛以后之弊,必从统一财政始。”也正是在这一背景下,清朝清理财政和统一财权次第开展。

结语

“正常时期”与“非常时期”是相对的概念,二者在历史上交替出现,具有间歇性特征。正常时期财政政策的突出特点是在“量入为出”的财政范式下税收的规范化,遵循既定的“正额”税收,避免赋税的加征,并把社会的安定和社会经济的发展放在首位。在康、雍、乾“盛世”,社会相对安定,正常时期的间歇期较长,一些较好的政策相继出台,政策的摇摆性也较小,社会经济的发展最为迅速。非常时期主要是指因长时间战乱而导致的社会不安定时期。在此时期,不但人民屡受骚扰、惨遭浩劫,社会经济本身遭到破坏,而且政策的连续性被遏止,往往以非常的财政政策代替正常的财政政策。非常时期的财政政策主要是以筹措要需为导向,首先考虑的是如何筹款,如何供军,如何渡过财政的困窘关,甚少或者难以顾及对社会经济的影响,眼前利益是其注意的焦点,一般具有短期效应的特质,同时,由于战争期间军需急如星火,也最容易导致政策的畸形和吏治的腐败。不过也应该指出,非常时期的财政政策虽然不可避免地带来许多弊端,但有时为了达到某种积极的目的,一些迫不得已的政策仍可视为是合理的,一如康熙帝在平定三藩之乱时上谕吏部、户部、兵部:“朕统御寰区,孜孜图治,期于朝野安恬,民生乐业,共享升平,乃副朕宵旰励精之意。不意逆贼吴三桂背恩煽惑,各处用兵,禁旅征剿,供应浩繁,念及百姓困苦,不忍加派苛敛,因允诸臣节次条奏,如裁减驿站官俸工食及存留各项钱粮,改折漕白二粮、颜料各物,增添盐课、盐丁、田房税契、牙行杂税、宦户田地钱粮,奏销浮冒、隐漏地亩严行定例处分。用过军需,未经报部,不准销算。以上新定各例不无过严,但为筹画军需、早灭逆贼,以安百姓之故。事平之日,自有裁酌,各省督抚、提镇、大小文武等官,俱宜上体朕意,下念民生,洁己奉公,爱惜物力,务期早奏荡平,与民休息。”清廷在不同的历史时段所选择的财政政策,既有着历史的必然性,又有其主导性意旨,对社会经济产生着不同的影响。

应该说,财政政策的实施过程,一方面是对官僚体制、行政职能的检验,表现出国家机器在运转中的一些症结;另一方面,这一历程也反映了动机与效果的吻合或背离,并在吻合或背离中对社会经济产生不同的影响。在“量入为出”的基本原则或财政范式下,正常的财政收入必须等于或略大于财政支出,财政收入是支出的前提条件,财政支出必须在财政收入的额度内安排、协调,这就意味着赋税不能任意增减,这是维持财政秩序的一个方面。另一方面,由于以入定出,财政收入一经稳定,财政支出也必然受到限制,不能任意变动,即使增加支出,也要严加审核,否则就不能保持收支平衡。这两个方面表明了财政收入与支出的相互影响和相互制约,同时也表明,在正常的财政秩序下,收入政策与支出政策具有一致性,而且支出政策在更大的程度上受制于收入政策。

一旦战事兴起,特别是较大规模的战争,军费支出陡增,伴随着战火的燎烧而出现的问题就是收支程式被打破,必然出现国家财政的入不敷出,在这种情势下,统治者亦不会束手无策,必然采取相应的措施加以弥补,这也就是笔者已经申说过的国家财政在非常时期由“量入为出”转变为“量出制入”。 “量出制入”当然也意味着收入政策与支出政策的相互影响和相互制约,但收入政策在更大的程度上受制于支出政策。

清初顺治年间以及清代前中期三藩之乱、白莲教之役期间,处于间歇性、局部性的非常时期,其采取的筹款措施也具有间歇性或局部性特点,虽然短暂的“量出制入”以筹措军费,但在总体上依旧是“量入为出”,一些临时的筹款措施在战争结束以后大多回归旧制。清代后期已经有很大的不同,太平天国事变以降,军费、赔款、外债、新政成为最主要的四项支出。汤象龙在《民国以前的赔款是如何偿付的》一文中认为,“军费、外债和赔款,为中国近代财政上国家三宗最大的支出”,这三项支出有密不可分的连带关系:“一旦对外战争爆发或对内镇压农民起义,政府军费随之膨胀;军费膨胀,外债即随之;及对外战争结束,赔款又随之。或因赔款难偿,外债又随之。此种连带的关系构成中国近代财政史的主要基础之一。”由于论题原因,汤象龙先生没有谈及新政,新政亦是清季最主要的财政支出之一。笔者认为:为了应付军费、外债、赔款、新政支出,就有了财政摊派,就有了“旧税”的加征和“新税”的开办,就有了名目繁多的杂税杂捐,就有了“就地筹饷”“就地筹款”政策的出台。

“就地筹饷”与“就地筹款”,不但从根本上改变了“量入为出”的传统模式,由“量入为出”走向“量出制入”,而且导致了地方财权的扩大,以及财权下移局面的形成。

晚清财权的下移或地方财权的扩大,是一个复杂的现象,因时局的变化,既有督抚专权的意蕴,又有时势所迫的政策导向因素;财权下移的结果,既标示着中央财政对地方财政的失控,又展现出财政体制极端混乱之后,地方漫无限制的筹款,一方面清廷和地方为应对财政的困窘,地方财政渐次形成,另一方面又不可避免地导致税捐的乱征、财政经费的外销等种种弊端。从本质上讲,中央财政对地方财政的失控,意味着中央集权的财政体制的瓦解,由此,也必然导致中央集权体制在其他方面的变化。这一点,事实上不为清廷所容,所以在清朝末年又有对财政的清理整顿。