内容提要:民国时期内蒙古畜牧生产中牧草的利用呈多元状态,纯牧区仍以转场放牧为主,农业区及农牧混合区则以小规模打草储草及农作物残渣利用为主,农牧民之间的牧草交易也使牧草的商品化程度进一步提高。民国政府为推动畜牧现代化建设与边疆管理,联合学界力量,将打草储草、牧草种植等新理念、新技术引入内蒙古。日本为开发和掠夺畜产资源,也通过伪政权对内蒙古的牧草利用进行改革。但在当时社会动荡、战乱频发的背景下,以及基于西方与内地农业区经验的牧草利用理念、技术,无法与内蒙古实际的社会制度、多元牧业生产、传统思想文化等相兼容的情况下,相关改革未能得到深入落实。内蒙古牧草利用及其背后的牧业生产仍处于新旧杂糅的复杂状态。

关键词:环境史 内蒙古 畜牧业 牧草

牧草是内蒙古地区牲畜的重要食物来源,是当地畜牧经济的基础和草原文化的重要象征,长期以来在草原生态系统中居于重要地位。民众对于牧草的认知与利用在一定程度上反映着内蒙古社会经济与思想文化的发展变化,这也使牧草的利用成为研究内蒙古社会、经济、文化的重要视角。在历史学领域,有研究从政治史、民族史角度关注牧场及牧草的分配利用,以此分析牧区社会经济发展及其与农业文明的互动;也有研究从经济史角度关注游牧生产中牧场分配、牧草利用等方面,并对近代内蒙古地区的牧场变迁、牧草改良、西方牧草饲料理论和技术传播等问题进行深入分析。历史地理学和环境史领域的研究更加关注草原生态环境中,人与牧草、牲畜之间的多元互动,在分析非人类因素在社会历史发展中重要影响的同时,揭示人、牧草、牲畜之间的共生关系、内蒙古生态环境的变化以及游牧民族的生态思想等。部分人类学和民族学学者则关注内蒙古地区牧草利用的传统地方知识,并以此分析牧区社会经济及思想文化等方面的发展变化,在揭示游牧文化合理内核的同时,对“农业中心论”“西方中心论”等进行反思。

虽然学界对历史上内蒙古畜牧生产中牧草利用的研究已取得丰硕成果,但仍有较大深入的空间。其一,相关研究多关注传统游牧社会时期的牧草利用,对近代关注相对较少,而且多数论著将其简单归为传统游牧式的牧草利用而一笔带过。但民国时期作为新旧畜牧生产模式的过渡阶段,其牧草利用方式已经开始有一定变化,因此对这一时期相关问题的研究十分必要。其二,民国时期内蒙古地区已经基本形成纯牧区、农牧混合区和农业区等多元生产地域,但部分研究在分析牧草利用问题时却多将其视为均质的、单一的,忽略了其多元特性。其三,民国时期推动内蒙古牧草利用改革的力量亦具有多元性(如民国政府与学界、日伪势力等),相关研究对此关注不足。因此,本文将关注民国时期内蒙古牧业生产中的牧草利用,梳理并分析其利用方式的发展变化,及改革失败的原因等问题,揭示内蒙古畜牧现代化建设的艰难探索历程。

一、内蒙古农牧区畜牧生产中的牧草利用

晚清民国时期,内蒙古畜牧生产的自然环境与社会环境发生较大变化,游牧生产体系进一步瓦解,并逐渐形成纯牧区、农牧混合区以及农业区多元经济经营的格局,三者均为我国重要的畜牧生产地域。与此同时,由于社会的动荡、频繁的战乱以及政府治理能力有限等因素,使内蒙古地区畜牧业既没有实现长期稳定发展,也没有建立起新的生产体系。在此背景下,内蒙古的牧业用草、用料也呈现新旧杂陈的多元状态。

(一)纯牧区

清末蒙地大规模放垦后,“熟地日见其多,草地自日见其少”,游牧生产模式趋于瓦解。民国时期,在牧场面积持续缩减的情况下,纯牧区的游牧生产仍得到一定维持,牧草利用也继续以转场放牧为主,多数牧民既不打草储草,也不准备其他饲料,“四季之中,一任其采食野草”,致使在畜牧生产中常出现牲畜食物季节性短缺。特别是在牲畜繁殖最为关键的冬春时节,牧草短缺情况尤为严重。与此同时,随着内蒙古畜产品国内、国际市场的扩大,牧草的需求量也日益增加;然而,传统的牧草利用方式却无法保障牧草供应的数量与稳定性,从而直接影响了牲畜的产量与品质,无法满足市场需求。同时,这一时期西方畜牧业生产的理念及技术逐渐传入内蒙古地区,其以高产量、高收益、高技术、高市场化等优势受到政府和学界的广泛推崇,而牧区保留的游牧生产则成为低产值和落后的象征。其中,单纯利用天然牧草、不打草储草、不建设牧场等所导致的牲畜食物季节性短缺,更被视为牲畜高死亡率、低产出率的重要原因。如畜牧学家顾谦吉、俞保权均认为,冬季牲畜倒毙的主要原因是“草原枯槁,营养不足而饿死”;他们反对单纯依靠天然牧草维持畜牧生产,并强调“即使十分健康之羊,如不加以浓厚饲料,能否渡过严冬,不致倒毙,亦无把握”。草业科学家王栋也指出:“我国牧区农人只知利用野生草料,喂养牲畜鲜知栽种牧草,更不知加以调制保藏,遂致畜种粗劣,生产低微”,且“牧区草原若一任自由放牧,不加管理,必至牧草荒歉,生产低减”。此外,牧民在游牧过程中对牧场不进行精细规划建设,也被视为内蒙古畜牧业发展缓慢的症结。如民国时期长期致力于边疆问题研究的学者刘熙指出:“过去内蒙之牧野,以牧放紊乱,颇形荒芜,遂演成今日生草贫弱,牲畜营养不良之结果。”内蒙古部分蒙藏会议委员在议案中也提出:“牧场之蕃兴纯任自然,不知所谓轮回牧放,使草原有生殖之余力。”上述思想得到官方认可,成为政府发展内蒙古畜牧生产的重要关注点。

值得注意的是,这一时期内蒙古纯牧区在牧草利用上也有一些变化,部分牧区的打草储草活动有所增加。如呼伦贝尔牧区牧民“打破宗教禁忌,效仿俄国人储存干草者增多”。在锡林郭勒及察哈尔牧区的部分牧民则以家庭为单位开始进行打草,其“干草是自己割的,没有从汉人那里买草”,也有部分牧民“除了在自己家割了5—6车外,还从汉人那里买了2—3车草”。一些牧区牧民还进行干草买卖。如有牧民称:“割了太多干草就卖给别人,去年冬天的行市,10000斤共500日元。”也有牧民自己不割草,而是让人到自己的牧场割草,给予他们一些牲畜作为报偿。此外,内地汉族农民、商人以及境外的俄国人也大量进入纯牧区打草。如呼伦贝尔陈巴尔虎旗“每年由大量收割青草之俄罗斯人及汉人占有草场,则难以避免以游牧为生之蒙古人将失去生息之本,背井离乡,经受苦难”。各方也因对牧草资源的争夺而发生矛盾纠纷。1922年,陈巴尔虎旗总管控诉,“我两旗百姓游牧地界内近年多有俄罗斯人大量割草致使放牧困难,穷苦百姓无处割草”,且俄人“在游牧地内河流、湖泊、泉水、碱滩各处益发大肆割草,亦有将所割青草跨年至翌年春季都不收走,旗内百姓四季被草场所困,游牧走场十分艰难”。同时,牧区外来民众对牧草需求的增加也给内蒙古牧民带来一些收入,如新巴尔虎左翼旗不仅收取“干草刈取许可税”(每1000布度15元),部分牧民还以每布度15钱的价格将所收割干草直接出售。陈巴尔虎旗部分牧民为牟利,甚至私自招徕无许可证的俄国人入境割草。

(二)农业区及农牧混合区

除纯牧区外,内蒙古农牧混合区与农业区也是重要的畜牧生产地,其户均牲畜量和人均牲畜量都远超内地多数农业区。当地民众根据自身所处自然与社会环境,发展出不同于传统游牧方式的农牧结合的畜牧生产模式,其在牧草饲料的利用上也有一定体现。

在打草储草与饲料利用方面,内蒙古农业及农牧混合区民众在坚持放牧的同时,对于圈养和打草储草也极为重视(特别是在农忙及冬春寒冷季节)。如呼伦贝尔部分民众划定了割草地的边界,一般于7月中旬至8月底用马拉割草机收割牧草,而贫困者则用小规模的长柄镰收割牧草;收获的牧草堆积干燥后,从10月开始逐渐运回。哲里木盟农业区有不少割取储备干草上万捆的农民家庭。如1937年冬,通辽县西那力嘎村的张希俊(满族)储备干草1.5万捆,达尔罕旗的吴海山(蒙古族)亦储备干草1万捆。科尔沁草原南部一带的民众一般也在七八月开始割取羊草,其中东查干敖力村(全村皆为蒙古族)平均每户收割5000捆,哈拉巴什台村(全村皆为蒙古族)平均每户收割7000捆。绥远一带民众养殖牧畜,一般“自十月以后,地冻草枯,则给以干草”,雪大无法出牧时则全恃干草,成年羊日需3斤,羔羊日需2斤,这些干草均需在夏、秋季割取储存或购买储备。除打草储草外,农业及农牧混合区民众亦根据不同时节的牧草情况、牲畜状态,利用多元饲料来保证牲畜食物供应。如科尔沁左翼中旗民众在马、骡的役使期,以舍饲为主,投喂谷草、高粱、莫石豆、苞米等饲料“;在养羊方面,虽全年放牧,但在冬季也喂干草,并补饲一定量的农田残余物饲料。绥远一带民众除放牧外,对马、牛、骡大牲畜多补饲高粱、黑豆、燕麦等精饲料,对于羊则在冬春之际补饲莜麦、荞麦等;察哈尔部分民众为提升羊肉质量,还以粮豆等补饲绵羊。由于对多元饲料有较大需求,牧草饲料费用成为部分农牧民的重要开支之一。如达尔罕旗蒙古族农民郭景祥,每年支出牲畜饲料费352.5元,是其第二大支出项,甚至超过生活费(320元)。

牧草巨大的需求量也使其商品化程度显著提升。如呼伦贝尔一带满洲里、扎赉诺尔等地的民众,一般将割牧草作为重要的副业。他们在6—9月割草,以每布度15—20钱的价格出售;为加大收益,部分民众甚至还备有专业的割草机。科尔沁左翼中旗一带蒙古族民众也将割草作为七八月的重要副业。如东查干敖力嘎查平均每家割草5000捆,每100捆0.6元,可收入30元;哈拉乌苏嘎查平均每户割草4000—5000捆,以每车(500捆)2.5元的价格出售。美国学者拉铁摩尔(Owen Lattimore)在途经阿拉善荒漠牧区时,曾见到支帐篷售卖牧草等饲料的商人。农业区及农牧混合区对于干草及多元饲料的利用,不仅在相当程度上缓解了牲畜食物短缺以及畜牧生产不稳定等问题,而且推动了农牧结合的多元生产,并促进了牧草的进一步商品化,对内蒙古社会经济发展产生重要影响。

二、政府与学界对牧草利用改革的建议与规划

民国时期是内蒙古传统畜牧生产的重要变革时期之一。其一,内蒙古的畜产品在继续深入国内市场的同时,也日益卷入资本主义世界市场,而传统的游牧生产无论在畜产数量上还是质量上都难以满足市场的实际要求。其二,民国政府面临构建民族国家与经济建设等多重任务,而畜牧业则是其在内蒙古等边疆地区进行社会经济建设的重点。其三,西方现代畜牧生产理念与技术逐渐传入中国,并一度被视为“先进”与“科学”的象征而广受推崇,成为中国畜牧生产发展的重要目标。在此新旧观念、技术交流碰撞的过程中,牧草作为畜牧业生产的基础,更被作为畜牧业建设的主要着手点。这一时期,政府及学界在牧草利用方面出现了一些新的理念与方式,主要体现在对牧草问题的重视,常规、“科学”的打草储草与饲料种植,草原牧场的规划与建设等方面。

在牧草及饲料问题的认识方面,内蒙古的官员与畜牧业学者普遍将传统畜牧业生产中牲畜高死亡率、畜产质量低等问题,主要归因于牧草等饲料的不足与不稳定。如畜牧学家顾谦吉、俞保权认为:“长期饥饿之状态,即我国西北绵羊冬季倒毙之最重大原因”,而其主要原因就在于牧草及饲料的不足,特别是在冬春天寒时节,情况更为严重。畜牧学家、察哈尔省立张北畜牧职业技术学校校长班志超也指出:“口北农业区偏重作物,每岁产量时有不足之虞,因而家畜缺乏富于营养成分之谷类;而农场狭小,缺少放牧地,与夫栽培之牧草,于是饲料不丰,则营养不良,发育不健,而繁殖力亦难以旺盛,又安得期畜牧事业之发达乎。”这使得牧草及饲料一度成为牧业改革中重点关注的问题。顾谦吉指出,“牧场的经营,牧草的改良,都是科学发展时代的新措置”,是畜牧及牲畜改良的五项基本工作之一。王栋强调,“牧草之培植与保藏,尤为畜业之根本问题”,必须予以重点关注与优先解决。农学家过探先在分析绥远畜牧建设时突出强调“培草”的重要性。行政院拟订的《改进中国农业计划草案》中亦强调“研究饲料,以求饲养经济”。

在对牧草利用的诸项改良措施中,打草储草与牧草饲料种植仍然是最为广泛提倡的。如绥远地区1946年颁布法令:“经饬告各县市发动农户尽量积存青刈野草、苜蓿、谷草等饲料,以备补充。”察哈尔地区1947年拨刈草机3000架、捆草机200架协助北部地区的打草活动,以缓解牲畜食物短缺。但与一般的农业区以及农牧混合区的打草储草有所不同,这一时期民国政府和部分学者对于打草储草的理念与方式不再仅是对牧场的草类植物进行简单刈取,而是要求对牧草生物特性及营养价值进行科学调查与深入了解,使牧草的刈取与储存更具选择性与目的性。班志超指出:“我国饲养家畜不明饲料之性质,故对于某种饲料,含有何养分,某种养分,合乎家畜生理用途之需要,能收生产经济之效能等问题,可说盲然无知”,应该加以细致的研究,有选择的进行采取储存或种植。畜牧学家李林海也强调,收刈牧草前应对牧草“作化学之分析,以察各种饲草内所含之养分,是否合乎家畜身体组织上之需要,而后家畜乃能发挥其能力,不致背饲养者之所欲也”。蒙古族学者卜文瑞也指出:“对于饲料之配制,殊有一定之量,且各种饲料之性质,及其功用必得详细之了解,如此可按家畜之使用不同,致所投之饲料亦各有不同。” 1934年颁布的《绥远省改进牧畜简要原则》规定:“各县建设局秉承建厅留心试验考究,如公私牧场牧地内宜于羊马牛等各牲畜之牧草利用自然或土壤环境分别优劣,设法培植或铲除之,以尽牧地之利”,以求实现打草储草的精准性与科学化。

除精准地打草储草外,牧草及饲料的种植亦是发展的重点。在绥远地区有过畜牧改良指导经验的农学家过探先指出:“更须注意于牧草之栽培,借补野生之不足,牧业之发达,乃能持久也。”顾谦吉亦建议:“在较低较暖之良地,择一旗一族之中心,在可能范围之内,逐渐种植苜蓿等改好牧草,年刈二次,以备冬用。”张辰也认为,内外蒙古的牧业发展要“撒布牧草种子,以便饲料之改良”。美国畜牧家费理朴(R.W.Phillips)在考察内蒙古牧场后亦提倡:“将可能耕作土地,播植牲畜补充饲料,以备深冬早春牧草不足时节,渡过难关。”学界对牧草利用的认识也得到民国政府的认可和推广。如1925年《绥远实业计划大纲及预算》强调推行混合农制,即利用一半农田种植粮食作物,另一半农田种植牲畜饲料。其中,1/4的农田“种高粱、玉蜀黍、料豆等备冬季之饲料,俾牲口得肥硕丰茂,出售高价”;1/4的农田“种苜蓿以供刍料并得休养田亩”。1934年《绥远省改进牧畜简要原则》又提出,“关于改良及储备牧草或分发人民牧场种子需用经费时,得由县二成牧畜费内呈准建厅配用之”,以鼓励牧草种植。此外,《经委会改良西北畜牧计划》也规定,“优良而适宜之饲料,种子应于广为繁殖后,分送与农民使之种植,如使固定及经济之畜牧者,可得良好价廉之饲料”,以发动农牧民在打草的同时加强牧草种植,从而使牲畜饲料得到更稳定的保障,且能够加强人为因素对畜牧业生产的调控能力。

在关注牧草利用的同时,更大范围的草原牧场建设也逐渐受到重视,通过人为对牧场的管理与放牧方式的变革保持草原生产力,即保证牧草的产量与质量被视为畜牧业发展的重要保障。这一时期在牧场规划及建设方面的主要理念是明确牧场界线,并按功能分区进行轮转放牧,以保证牧场牧草的可持续利用,防止其退化。如畜牧兽医学家张范村提出:“应按照盟、旗、镇等之行政范围区划,以千户或百户为一团体,使随行政系统而管辖之,禁止乱耕乱牧,使生草秀茂”;在具体地域则建议将耕种地之外的土地“分为两部分,一部分留为放牧地,一部分作为牧草地,栽培优良牧草,以作牲畜饲料,两地轮流使用,既可维持地力,又可多养牲畜”。留法归来的农学家安汉也提倡,在具体地域“就生草之情况可分为三区。第一年甲区为放牧地,乙区为牧草地,丙区为休牧地。第二年则甲区为休牧,乙区为放牧,丙区为牧草。如是逐年轮流,变更其用途,可防止地力之衰耗”,以保护牧场牧草。顾谦吉则认为,不仅要明确牧场的界线,甚至“确定各旗各族之游牧路线,使春夏秋冬四季,游牧牧群各得其地,不起冲突,不过分摧残草原,即此已足”,既维护牧场秩序,又保护牧草。

而在各区轮转放牧的同时,各区的牧草种植、牲畜种类及数量、放牧时间等也需要较为精确的规划。在牧草方面,有学者提倡在牧场种植牧草时“应依据学理,参以经验,计算畜群之大小,食量之多寡,何刍宜植,何刍宜废,蛋白质之营养价值若何,均宜统筹并计,俾需资少而获益巨”。在牲畜方面,王栋指出:“各季带各小区之放牧量均应加以精密之估计,其放牧之开始及结束日期亦须预为拟定。春季牧区何日开始放牧,历时若干,何日移至夏季牧区,何日回春季牧区过秋等,皆应预定。”还有学者提倡:“测定每一草原,所能饲养家畜之最多头数,必使其不妨碍牧畜之生长与旺盛,以一定之草原内,只许供给一定数量之牲畜”,以保证牧草的可持续利用。这些建议与规划使得不同于传统的牧草利用理念与方式逐渐开始在内蒙古牧区传播,并在部分地区开始初步实践。

三、日伪势力对于牧草利用的改良计划

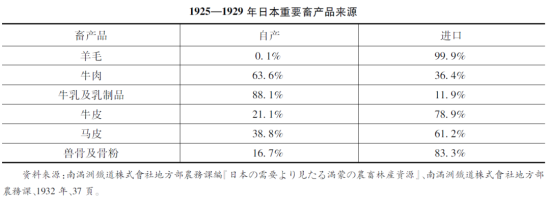

日本对于内蒙古畜产资源觊觎已久,特别是20世纪初以后,随着日本国内人口增加、社会发展,对畜产品的需求急剧增加。但与此同时,日本国内耕地面积持续扩大,牧场日益减少,使畜产品增值有限,难以满足日本国内对畜产品的需求,特别是羊毛、牛肉、牛皮等畜产品大量依赖于海外进口,其中,我国东北及内蒙古地区是其重要的供应地。如在羊毛方面,“日本各工厂需用毛织物原料从前均向美澳各地购买,自欧战和平后,此种原料购求不易,遂注意于满蒙畜牧场”。日本人山本唯三郎即称:“余辈今日已确信其能获大利,而亟欲劝我有为之实业家者非他,即中国之羊毛实业也”,而内蒙古牧区是重点地域。1918年日本为应对欧洲国家的羊毛制裁,提出所谓“羊毛自给”政策,而内蒙古东部地区的羊毛是其应对制裁、发展羊毛业的重要原料进口地。日本首相田中义一在其侵华密折中也强调:“蒙古羊之产毛,每年每头可产六斤之额,我南满铁道公司,试验至再,无不尽然。而其毛质比之澳洲羊种之毛,更优良数倍,其价格之贱,生产之多,品质之优良等,可为在世界上暗室中之大富源。我如能执掌其铁道,极力以扩张之,至少比之今日,可增加十倍之产额。”在肉类方面,日本人喜食牛肉,牛肉消费量占其肉类总消费的47.08%,而产自我国山东和内蒙古的牛肉是其重要的进口对象。特别是产自内蒙古东部的牛肉在肉质上被日本称为“东洋第一”,且价格相对低廉,因而成为日本重要的进口牛肉。有日本人甚至称:“满蒙地区事业多种多样,其中肉类工业于将来最有希望。”

为保障畜产品需求,日本军界、政界、学界长期关注内蒙古地区的畜牧生产改良,其中,牧草饲料是重要着眼点。如1918年时任驻齐齐哈尔领事二瓶兵二就指出,冬季降雪对牧草饲料的破坏是呼伦贝尔牲畜倒毙的重要原因,呼吁加强对牲畜饲养的改良。东蒙古经济调查班成员根岸孝彦则注意到内蒙古藏传佛教禁杀教义对牧草刈取的影响,提出为增强牧民刈取牧草的意识,要首先破除人们对喇嘛的迷信。侵华战争爆发后,日本需要更多的畜力与畜产品支持其侵略扩张,但这一时期日本大部分畜牧业部门处于停滞发展状态,故其畜产品来源主要依靠海外掠夺。在当时内蒙古大部处于日本操控的伪政权统治下,因而成为其掠夺畜产资源的重点地域。为保障日本侵略战争的畜产资源需求,在日本侵华势力的操控下,伪满、伪蒙政权也开始了畜牧业建设,其中牧草、饲料是其重点关注的领域,主要措施集中在打草储草、牧场建设、牧草饲料种植、草种改良等方面。

在内蒙古东部地区,针对牧区打草储草问题,伪满政权在其产业五年计划中要求畜产部门对干草的制作与储藏进行资金补助与技术指导。而在牧场建设方面,伪满政权提出所谓“牧野扩张工程”,试图扩大草场面积,提升牧草产量,进而促进畜产品的增加。其主要措施有通过河川、湖泊的排水工程,增加牧场面积;防止沙丘移动,保护牧场;进行草原防火,种植防护林等。除保障原有天然牧场上的牧草外,还重点强调牧草品种的改良。如在敖汉旗一带,日本人于新惠苗圃试种紫花苜蓿,并在金厂沟梁等局部地区进行推广。同时,伪政权还提倡精饲料的种植与喂养,并在部分地区推行,伪兴农部畜产司司长井上实称:“战时下,对于肉畜,为期确保军官民需之最少限度,须讲求必要之浓厚饲料之供给方策,为此,或企图浓厚饲料计划之策定,或努力于浓厚饲料供给之确保,或明确规定浓厚饲料之配给对象,及配给基准量,以图肉畜之短期育肥。”如在伪兴安西省地区,伪政权计划在民间推广建立羊舍的同时,强调进行牧草与精饲料的搭配喂养。此外,还提倡人工种植牧草。如在呼伦贝尔地区,日伪势力提倡、奖励牧民栽培燕麦等牲畜饲料;1936年扎罗木得兴安绵羊改良场通过饲料栽培成功保障牲畜越冬的事例,被日伪势力树立为典型进行宣传,以试图快速增加牲畜饲料,保证日军的畜产和军草需求。

在内蒙古中西部地区,伪蒙政权顾问泉名英指出,为实现“蒙疆”地区的畜牧增产应着力加强干草贮藏。1938年颁布的《蒙疆畜产政策要纲》中,日伪势力提出要改良传统游牧生产模式,强调干草及饲料储存与牧草改良,并“奖励牧草及其他饲料作物的种植”。1941年日本驻伪蒙军参谋部鉴于锡林郭勒和察哈尔地区雪灾对畜牧生产的巨大打击,提出一系列所谓长期对策,打草储草、牧场建设是其中的重要建设项目。在日本人的指导下,伪蒙政权推出了对牧草饲料的一系列改革计划。在打草储草方面,伪政权提倡:“为防除家畜雪灾计,谋家畜包容力之增大,于必要地点设多营地,贮藏干草及其他饲料”,并严防草原火灾,保护牧草。日本侵略势力也强调应该着手贮存牧草,改良牧草,其所操控的绵羊协会“购入调制干草上必要之镰、砥石等分配于绵羊团体,同时购买用品,以奖励干草之调制”。在牧草饲料的种植与改良方面,伪政府“为彻底明瞭管下各市县旗对于缅〔绵〕羊饲育草栽培之状况起见”,对境内牧场面积及所栽培牧草的情况进行调查统计,同时,还计划“宜先从事改良草种,应选定适合风土之优良牧草,如紫苜蓿、(罗宋草、)果园草、喀乌皮草、满阿里乌伊次吉皮麻……等,实行人工籽种,各地设置采种园,逐渐扩大播种面积,并栽培饲料作物等浓厚饲料”。与此同时,日本主导的“兴蒙委员会”等机构也试图进行牧草品种引进与改良,以改变蒙地原有饲料结构。如1943年伪蒙地区“为求家畜增殖上基本条件之一饲料增产,并确立寒地饲料之栽培起见,决定极力奖励栽培繁殖率旺盛之菊芋”。

在日伪势力进行所谓牧草改良,以保证其侵略扩张的畜产品供应的同时,也加强了对牧草资源的直接掠夺。在东北及内蒙古东部地区,“不仅日满军部对于做马料的紫花苜蓿干草的需要量急剧增加,而且,日本内地对小家畜、家禽饲料紫花苜蓿粉的原料需要量也日渐增加”,因而伪满势力加大牧草饲料的种植以满足日本国内及侵略战争需求,并提出10年内将干草收获量增至1400万公斤的计划。“而在这一过程中,内蒙古地区农牧民自身的牧草需求则被忽视,严重影响了当地正常的畜牧生产。在内蒙古西部地区,日伪强征军草的行为十分猖獗。如1938年在伪厚和市攸攸板一带,“近有城防驻军辎重营部常来村强迫勒索草料,横行骚扰”;信善乡一带也“突有萨县驻防之骑兵独立团越境在敝乡所属各村如狼似虎的搜索车草,将各村所有之车草尽行装运拉去仍为不足,勒箍各村再派车若干辆装草若干车,稍有不逞将各村当事人箍打不堪言状”;毕克齐一带亦有“包头蒙古军炮兵团骑兵五十余名前往镇公所号要谷草二十万斤,并令尅日筹齐派车送包头”,甚至“自行下乡搜查,于十五日早即由本镇抓获大车五十余辆押赴各乡直接装运”。

总之,日本侵略者对于内蒙古牧草资源的觊觎与掠夺,以及其操纵下各伪政权对于牧草改良与牧场建设计划,使得内蒙古畜牧生产中牧草利用的情况更为复杂。日伪势力为加强畜产品物资生产供应侵略扩张,亦加大了对其所占领牧区牧草的改良与建设,主要着力点在推广打草与改良草种,这虽使一些新的牧草利用方式开始在部分农牧区初步实行,但因其主要是基于掠夺战略物资、供应侵略扩张的目的,且与日本战局形势紧密相连,注定这些新的牧草利用方式无法得到稳定深入落实。

四、牧草利用改革的落实情况及失败原因

无论是民国政府和知识界,还是日伪势力,其对于牧草利用理念和技术的改革在一定程度上使得基于常规性打草储草、牧草饲料种植、牧场规划管理等因素的现代牧草利用理念与技术,在内蒙古农牧区以政策法令、技术指导等方式进行传播,其部分内容亦得到一定落实。在常规化、精准化打草储草方面,这一理念主要在内蒙古部分农牧试验场得到一定的实践。如绥远萨县新农试验场,“先将牧场范围内之各种牧草分别采集制成标本,并观察其所占全牧草面积之百分比数,此外更研究何种牧草为何种牲畜所喜食,并比较其滋养牲畜之成分”,然后对牧草择优进行选择割取与储存。又如淖尔梁试验场,根据牲畜不同生长阶段的实际食物所需,利用所割牧草及购买的饲料进行搭配,提升牲畜的营养补充,在降雪无法出牧时节,“每日每只成羊估干青草三斤,豆科一合半。羔羊估干青草二斤,豆一合,如饲麻糁,每只平均四两,计冬春合计补助饲料五个月”。在牧草种植方面,内蒙古部分地区亦进行了一定程度的实践,但主要是实验性的农牧场。如五原地区部分农场“试种碱地,每亩可收青草千余斤,但因土质坚硬,苜蓿下籽时甚费力”。又如察哈尔地区“由沙岭子及张北农事试验场试种美国牧草饲料作物种子,及收集当地牧草与轻草种子,以作播种试验”等。

但值得注意的是,这些借助政策法令、技术指导等进行提倡的新的牧草利用理念与技术,并未在内蒙古农牧区的畜牧生产中得到广泛落实,多数仅停留在政策宣传和试验场试行阶段。直至新中国成立伊始,内蒙古多数牧区民众仍没有打草储草的习惯与经验,且部分牧民认为“栽培牧草是一件可有可无工作”,这一情况直到内蒙古牧区民主改革和社会主义改造时期才有根本性转变。民国时期,政府与知识界关于畜牧生产中牧草利用的新观念与技术并未深入基层牧区,固然主要在于战乱频发、社会动荡、政府在内蒙古统治力有限等原因,然而,在当时内蒙古传统游牧社会的经济、思想文化等并未进行彻底改造的情况下,新的牧草利用理念、技术与内蒙古传统土地及社会制度、多元畜牧生产模式以及草原游牧文化等方面的矛盾,也是相关政策最终失败的重要原因。

在社会及土地制度方面,民国时期传统游牧生产虽然逐渐瓦解,蒙古王公贵族也失去了一些特权,但王公制度仍然得到一定程度的保存,其在蒙旗社会仍具有绝对的影响力。这使内蒙古“土地权向归旗政府及王公等掌握”,且牧草土地具有一定的公有性质,因而诸如打草割草、种植饲料等民众私有生产较难推行。如四子王旗“蒙旗土地所有权,向归旗府及王公所掌握,倘蒙民在牧场上任意刈取牧草,每易引起土地所有权之纠纷,更有若干广大地区,本可掘井得水,滋养牧草,形成良好牧地。然掘井投资甚巨,倘无固定之所有权,所费殊属不值。故蒙旗畜牧之不易进步,土地所有权问题,实为一大窒碍”。更为重要的是,打草储草与饲料种植不仅仅是一个畜牧生产活动,其对于内蒙古社会也有较大影响,打草地与饲料种植地的确定使原本模糊的各蒙旗界线在一定程度上有所清晰。如在内蒙古东部呼伦贝尔地区,为划分打草区,对不同地域进行了明确的划分并堆立敖包。然而,部分地域界线明确,对游牧生产的移动也产生了一定的障碍。如民国时期陈巴尔虎旗一带,常因汉民及俄国人打草“妨碍旗内百姓走场放牧而造成损失”引起纠纷争端。因此,在这一土地与社会制度下的多数蒙旗,实际上难以推行政府和学界所倡导的常规性、大规模的打草储草与牧草种植技术。

在畜牧经济方面,内蒙古地区的牧业生产并非均质单一。即使同在纯牧区,不同草原类型(如草甸草原、典型草原、荒漠草原、荒漠牧场等)的畜牧生产也有较大的不同,具有鲜明的多元性与动态性。然而,民国时期的牧草改良与牧草建设规划多未顾及这种多样性,在多数情况下是照搬西方或内地农区的牧草利用方式,从而并未能真正适应广大牧区的多元牧业生产环境。

在思想文化方面,正如美国学者萨林斯(Marshall Sahlins)曾指出的,文化因素对经济发展具有重要的影响。内蒙古传统游牧生产与西方现代化牧业生产的思想文化理念有较大的不同,这在内蒙古牧草的利用上也有一定反映。传统游牧生产中将牧草视为生命,是整个草原生态的重要组成部分,在生产过程中牧民顺应其生物特性与生长规律,既利用又保护,维持可持续利用。在游牧生产生活中,牧草不仅是一种生产资料,还具有政治、文化等多元价值,在牧区社会中有重要地位和象征作用。但在民国时期政府和部分学者所推崇的西方现代牧业生产中,牧草仅是一种生产资料,牧业生产过程中人们更注重的是不同牧草的营养成分及其背后所蕴含的经济价值,牧草的文化作用被抹杀,经济作用成为唯一指标。在此理念下,牧业的牧草利用一方面扩大了人为干预,追求选择与种植,使牧草生产农业化;另一方面,扩大所谓优等牧草的种植,使牧草种类趋向单一化、简单化,这些均与蒙地牧民的理念有较大不同,因而很难在当时的社会背景下得到广泛施行。

此外,关于日伪势力对蒙地牧草利用改革的破产,这主要在于日本操控下伪政权的牧草利用改革并非一种正常的畜牧经济建设,其出发点主要在于保障日本侵略扩张的畜产品需求,因此日伪势力对于牧草利用改革规划的落实是与日本的军事形势密切相关的。在抗战初期日军处于扩张状态,其对畜产的关注多兼顾数量与质量,并力图稳固伪政权经济,这就要求其对作为畜牧生产基础的牧草加以较大力度的关注与建设。而在抗战后期,日军处于颓败状态,为挽回局面,其加大对内蒙古地区畜牧资源的掠夺,重量不重质,吸血不造血,只求短期获得资源。在此背景下,其对于牧草等畜牧生产基础领域的关注和投入自然减少,相关改良政策也多陷于停滞。

结语

清末大规模放垦后,蒙地牧场面积日渐减少,逐渐形成纯牧区、农牧混合区与农业区并存的多元经济格局,三者均为内蒙古畜牧业生产的重要组成部分。在牧草利用方面,纯牧区民众仍以传统的转场放牧为主,但部分地区也出现了打草储草、买卖牧草等行为。农业区及农牧混合区则以小规模的打草储草及农作物残渣饲料等利用为主,且农牧民间关于牧草利用的交易也使得牧草的商品化程度进一步提升。

而在这一时期,民族国家构建与经济建设的要求、内蒙古畜产品在国内外市场的拓展、边疆地区建设开发的需要、西方牧业生产理念及技术的传入等,使得作为内蒙古牧业生产基础的牧草利用与牧场建设逐渐得到政府和学界的广泛关注,并以政策法令、技术指导等形式,提倡推广诸如常规化打草储草、牧草饲料种植、草种改良、牧场规划管理等新的牧草利用理念与技术。此外,日本侵略势力这一时期也通过伪政权对内蒙古的牧草利用理念与技术进行改革,以保证其获得更多畜产资源供应国内需求与侵略扩张。

值得注意的是,上述新的牧草利用理念与技术虽然在内蒙古部分地区得到初步施行,但多集中于农牧业试验场等地,并未深入到广大基层农牧民的畜牧生产中。造成这一局面,固然主要在于动荡的社会局势与频发的战争,除此之外,在内蒙古传统游牧社会经济、文化等领域并未彻底改变的情况下,政府和学界引入基于西方和内地农业区生产经验的牧草利用理念与技术,与内蒙古当时的土地制度、社会制度、多元畜牧生产以及游牧思想文化等有一定矛盾之处,因而使得相关政策并未在实际的牧业生产中得到广泛落实。而日伪势力对于牧草利用的改革则主要是基于供应日本侵略扩张的畜产品需求,其推进与落实程度与日军的战况紧密联系,并非一种正常的经济建设,因而也随着日军的颓败而逐渐停滞。总之,民国时期内蒙古牧业生产中牧草利用的情况与变化,在一定程度上反映出当时畜牧业生产与牧区社会总体上始终处于新旧杂糅的复杂状态,在内蒙古牧区传统社会经济制度等未发生深刻变革的背景下,畜牧现代化探索曲折艰难。