陕甘宁边区自1935年以来长期作为中共中央所在地和中国革命的大本营,学术界给予了高度重视。以往研究重点关注边区的政治、制度、社会、经济、文化、教育、性别等方面,取得了丰硕的成果。21世纪以来,考察边区大生产运动及其环境效应、森林变迁等方面的论著渐次增多。不过,这些研究主要是以人及其活动为中心,采取单向的生产开发—环境破坏的叙事模式或研究范式,缺乏探讨人与自然相互关系研究的视野。当代人类愈发认识到人与自然处于同一生态系统之中,人与自然互相作用,相互依赖,人类历史发展无法独立于自然之外。陕甘宁边区一直有大量野生动物生存其间,边区军民一方面通过“打山”来获取野生动物,另一方面又因野生动物进入农耕区咬死、咬伤人畜及危害生产而开展除害运动加以应对。于是,野生动物影响边区社会,自然“走入”了历史,而边区社会又通过各种举措对野生动物施加影响,进而改造了自然。基于此,本文从资源利用与灾害应对视角探究陕甘宁边区时期人与野生动物的关系,以便揭示陕甘宁边区时期人与自然关系的一个剖面,从中也希望能透视陕甘宁边区时期的自然观及其影响,进而拓展陕甘宁边区史研究的内容。

一 “打山”:野生动物资源的利用

陕甘宁边区于1937年9月6日成立,1950年1月19日撤销。成立之初,形式上辖26个陕北旧县,总面积12.9608万平方公里,人口200万。但在抗战期间因国民党军队制造军事摩擦,部分区域被侵占,实际辖区一直处于变动之中。至1944年,全边区设延属分区、陇东分区、三边分区、绥德分区、关中分区等五个分区和31县1市,面积9.8960万平方公里,150万人口。人口密度每平方公里15.2人,同期全国人口密度为每平方公里39.54人,陕西省人口密度为每平方公里60.5人。边区“地广人稀”,加之地貌特殊,境内有大量野生动物生存其中。

(一)边区的自然生态与野生动物

陕甘宁边区境内绝大部分地区被黄土覆盖,平均海拔约1000米。黄土区地貌复杂、支离破碎,塬、梁、峁、沟等各种地貌兼而有之。边区很多山地、林地、灌丛、草地等自然荒野“残存”于人迹罕至的黄土地貌内、外,其分布呈现多元化、立体性的特点。边区主要山脉有北部的横山山脉,延安东南的梁山山脉和西部的桥山山脉(子午岭)。这些山脉保存了一定的天然植被和次生植被。1940年,乐天宇等人的调查表明,边区森林分为七大林区,包括九源林区、洛南林区、华池林区、分水岭林区、南桥山林区、关中林区和曲西林区,“大致东至临真,西至曲子,南至淳耀,西北至志丹,全部森林面积为4万平方里。”在气候和植被类型上,边区处于东部季风湿润区与内陆干旱区的过渡地带,植被从暖温带落叶阔叶林向森林灌丛草原、干草原和荒漠草原过渡。边区延安以南、西南植被较好,尤其是子午岭、桥山和黄龙山,属次生落叶阔叶林,当地群众称为“梢林”。阔叶林以辽东栎、山杨、油松、麻栎、栓皮栎、白桦、山桃、山杏等为主,常形成森林群落。此外还有油松、侧柏等针叶林,夹杂于阔叶林中,构成松栎林,属针阔叶混交林。延安以北森林稀少,灌木草丛较多。灌木异常丰富,如荆条、酸枣、杭子梢、狼牙刺、虎榛子、绣线菊、黄刺玫、山丁香、马棘、毛樱桃等。草本植物更多,如白羊草、黄背草、四季青、大油芒、马牙槽等都是阔叶林下或荒坡的主要种类。另一方面,清末以来,起义军、军阀、土匪、民团、哥老会在这一地区活动频繁,各方势力相互角逐。在边区政府成立以前,这里是中国最落后最复杂的区域。因此,灾荒、战乱是这一地区民众长期以来耳闻能详的“根基故事”。总之,边区独特的地貌条件和气候、植被的过渡特点产生了特殊的生态边缘效应,方便了不同物种的共存和迁徙,也丰富了边区的生物种群。而社会环境又为自然植被的保存和次生植被的复萌创造条件,也间接为各种野生动物的繁衍提供了多种生境。正如曾在延安传教12年的马克·塞尔登所指出的,陕甘宁边区“荒芜人烟,野兽横行,虽然平坦地带被重新耕作并拓展到较宽的山谷,但是较窄的沟壑成为野豹、野猪、狼等野兽的繁殖之地。”

边区野生动物的种类虽无法全面统计,但由笔者所见资料来看,主要兽类有虎、豹、狼、野猪、狐狸、豺、石貂、黄喉貂、金猫、野鸡、黄羊、狍、豪猪、獾、麝、鹿、黄鼠狼等。以往研究认为陕甘宁边区在抗战以来整体生态环境质量下降,生态环境破坏严重。不过这些论断忽视了边区内部生态环境的区域差异性,边区不同地区一直保存了大量的动植物资源。因地貌特殊,农田与森林、草地耦合、相间分布形成各类生态交错带,这些生态交错带为“边缘物种”提供了理想的栖息环境。例如,在鄜县(今富县)史家岔——八路军三五九旅屯垦地,当地不仅“有一片遮天蔽日的大森林”,还有大量野生动物如野羊、野兔、野鸡、狼、野猪等活跃于这片荒野。南泥湾垦区的金盆湾也是景观多样,动植物分布广泛:黄土荒原上是“近一人高的蒿草和一簇簇的灌木丛”,山坡上则到处是“桦、榆、柳、杏、松柏等”高大乔木。在灌丛、蒿草和乔木间有“野猪、野鸡、野兔、山鸡”成群出没,而沟底则“流淌着哗哗作响的溪水,浸泡着腐烂的古木和野兽的尸骨”。此外,边区南部与国统区交界地带是黄土高原与关中平原接壤的生态交错带,物种多样。1941年,边区地质考察团成员武衡等人在这里考察时,看到当地植被茂密,荒无人烟,狼和豹子等野兽时常出没。

(二)打山

由于生产力限制,通过获取野生动物以满足人的物资和经济需要,在历史上一直被认为是一种可取的方式。狩猎在陕甘宁边区称为“打山”,边区政府鼓励民众通过打山以获取野生动物的皮、肉,将野生动物视为调剂生活、增加收入的重要物资来源。边区有“三宝”:盐、皮毛和甘草,其中皮毛主要指人工饲养的家畜皮毛,但野兽皮毛也是边区对外出口的重要物资。边区林学家在对陕甘宁边区林产的调查时,特别注意边区森林中豹、狐、狼、野羊、野猪、石貂、松鼠、兔等在狩猎上的价值。因生境要求不同,野生动物在边区的分布有差异,这也就决定了打山产品的地域差异。一般来说,三边地区产狐皮、豹皮和扫雪皮;华池、保安、甘泉等县产野鹿皮、鹿角、野猪皮、狼皮、豹皮、水獭皮等。

1939年以来在边区政府组织的历次农业展览会上都有狩猎产品展示,这也推动了边区民众将打山看作是一项增加生产的重要副业。1939年1月,边区举办第一届农业展览会,展出六类共2000多种农产品,其中一类即为狩猎产品。记者指出,边区兽类中最普遍的有狐、狼、豹、野猪、野羊和鹿等,展览会主要展出这些兽皮。其中鹿皮、扫雪皮和水獭皮是“农产中之最贵重者”。1940年1月,边区第二届农工业展览会中的狩猎产品展览室内呈列有豹皮、狼皮、狐皮等30余种,“内有扫雪皮、水獭皮价值珍贵......现边区人民以狩猎引为副业,边区输出以皮货为大宗。”1943年11月,边区将召开劳动英雄大会和生产展览会,为了开好展览会,预先在各分区举办展览会,农业类主要展品仍包括野兽毛皮。

解放战争以来,因战争摧残和空前的大灾荒,边区1947年有40万灾民。为战胜灾荒,很多地方组织副业生产以救济灾民、增加收入,打猎即为重要副业。关中分区新正县(今甘肃正宁,陕西旬邑、彬州市各一部)中心区政府1948年组织民众进行副业生产,在十九项副业生产中,有八项是通过获取自然物或对自然物进行加工,其中之一是打野猪。1946年12月30日,边区政府颁布的《边区产品出境销售税率表》中,列有狐豹皮,为半必需品,起征点为每张征税5%。1948年2月10日,边区政府颁发《陕甘宁晋绥边区货物税暂行条例》,出境货物税税率表中野兽皮出境税仍为每张5%。这就表明,解放战争后期野兽皮仍是边区重要的出口商品。

猎取野生动物也是边区大生产运动期间各军事生产单位获取食物、增加收入的重要途径。军事生产单位分布于土地、水热条件良好,自然资源丰富的地区,这些地区通常保存着大量动植物资源。其中,边区留守部队生产规模最大,屯垦地点主要在边区中部延属分区的南泥湾、西部陇东分区的大、小凤川和南部关中分区的马栏、槐树庄等地。这些地方在屯垦前都是荒野,地貌上包括山地、黄土丘陵,沟谷纵横,植被茂密,物种繁多。

南泥湾垦区是“陕北的森林地带”,屯垦之初三五九旅各团、中央警卫营、八路军炮兵团等屯垦部队各部门都成立了狩猎组或打猎队以解决粮食危机。中央警卫营仅一个月就猎取到“4个野猪,30多个山羊”。在史家岔,打猎队“漫山遍野猎取山羊、狍子、豹子和黄鼠狼。于是吃肉不再发愁,也断绝了野兽伤人的事故,庄稼也减少了兽害”。野生动物不仅种类多,而且数量可观。南泥湾屯垦战士“到山上打野猪、山羊和抓野鸡”,有时可以抓到成百只甚至上千只野鸡。在陇东大、小凤川垦区,屯垦部队不仅组织打猎队,还将狩猎与练习打靶结合起来,“锻炼了射击本领,还猎获了不少野味”。关中分区马栏镇附近荒山上“满是又粗又高的青冈树、桦树、钻天杨。树与树中间生长着酸枣棵、野藤子”,野鸡、狼、豹出没无常。陕甘宁晋联防军警备第一旅直属队战士于1942—1943年间在此一面防御国军进逼,一面开荒。开荒战士组织了狩猎组,“获得了不少动物肉和油脂,改善了同志们的生活”。

总之,边区地广人稀的自然、社会环境,为野生动物的生存和繁衍提供了条件。面对种类多样的野生动物,边区军民将野生动物视为能满足生活、生产需要的自然资源而加以利用。“靠山吃山”,“打山”最初是边区军民的自发性和个体性行为,随着战争环境的发展逐渐成为规模化和集体化行为,一些地方甚至出现了军民合作打山。于是,“打山”这种资源利用行为导致了人与野生动物关系的紧张,这种紧张关系是由人积极主动地猎取野生动物引发的,反映了当时人对自然的认识及与自然竞争、斗争的自然观,打上了那个时代的特殊印记。

二 “兽害”的分布、表现与成因

与“打山”同时,边区种群多样、数量繁多的野生动物因出入农耕区危及人畜生命和生产安全,尤其是20世纪40年代以来更趋严重,被政府和民众视为一种灾害——兽害。野生动物日益“走进”人类历史,引发一系列生态、社会问题,从而又加剧人与野生动物关系的紧张。

(一)兽害的分布与表现

在诸多野生动物中狼、豹和野猪对边区民众生产、生活乃至生命影响最大:狼吃家畜,甚至伤人、吃人;豹偶有伤人,主要吃家畜;野猪则破坏庄稼。三种动物都会直接或间接造成农业减产,甚至影响社会稳定。朱鸿召曾对边区革命环境下狼的命运有所论述,不过所依据的材料零星而分散,不足以作为一定规模化的量化统计的依据。本文主要依据《解放日报》对边区兽害的报道,再辅以其他资料对边区兽害的地理分布和年际、月季特征作一梳理。

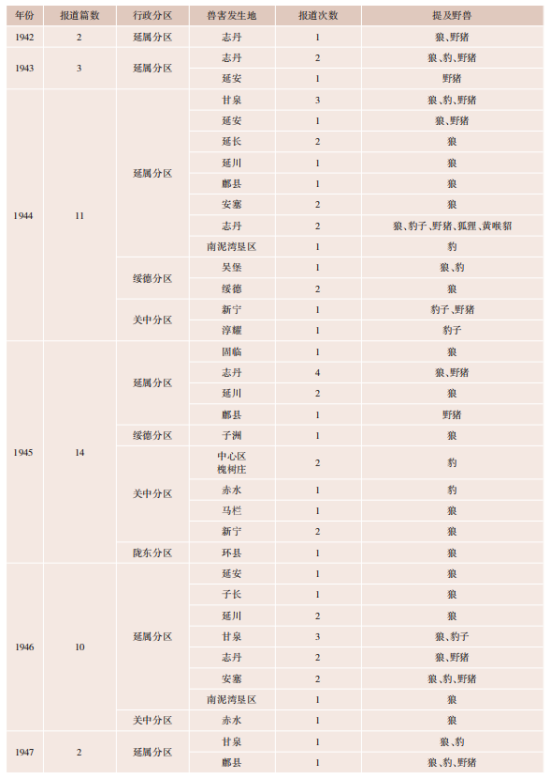

披览《解放日报》,1942—1947年间共有42篇涉及边区兽害的直接或间接报道,见表1。

由表1来看,1942—1947年间,边区兽害以狼、豹、野猪为主,延属分区野兽活动最多,人兽冲突最激烈,其次是关中分区。延属分区动物种类最多,以狼最为活跃,其次是豹和野猪;而关中分区则以豹、野猪活动为主。总体来看,边区狼的活动、分布最多,对人的影响最大。再将6年所有报道所涉各地按政区总体统计,可以看出,边区各分区兽害共报道53次,其中延属分区9县、区共报道39次;关中分区6县、区报道9次;绥德分区3县共报道4次;陇东分区1县,报道1次。延属分区以志丹、甘泉、延川、安塞四县兽害最烈,关中分区则以新宁、中心区、赤水三地为最。绥德、陇东二分区兽害不及延属分区和关中分区。1946年5月,边区第三届参议会第一次大会上通过的打狼提案得到边区政府批准,该提案指出:“边区各地多山广林,一年四季狼豹三五成群,伤害牲畜很多,甚至吞噬小孩亦屡见不鲜,尤以延长、固临、志丹、甘泉等县为甚”。这与本文依据《解放日报》报道所揭示边区兽害的总体分布特征是一致的,延属分区一直是兽害最严重的地区。

就兽害发生的年际特点来说,边区一些地方自20世纪30年代已有兽害。1936年以来,志丹县王家峁狼、豹、野猪等野兽长期侵害牲畜、影响生产,共计“大小猪三百头,黑、白羊二百四十只,蜜蜂四十一窝,粮食十大石以上,拦羊狗三十条,鸡子无数”,群众“认为是一种天灾”。1938年8月,重庆《国讯》杂志记者陈学昭在陕北的路上即据人谈到:“延安的城外山里,狼很多,大早与黑夜,一群一群的出来,不过都是小狼,见了人多,它们就跑了,如果一个人,那它会来咬的。山里的小猪、小驴常被它们咬死,拖去吃掉。”1940年6月,陇东华池县县长李丕福在向边区政府汇报工作时也指出,因“野牲”大量咬死、咬伤家畜给该县工作造成很大困难。20世纪40年代以来,边区兽害愈发严重。1942年《解放日报》已有零星报道,至1943年后逐步增多,1944、1945两年兽害最为严重,《解放日报》报道次数最多。1946年以来边区兽害整体有所下降,不过仍时有发生,一些地方一直持续到1949年以后。

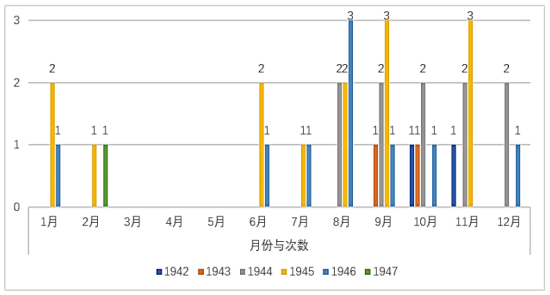

兽害的发生也有着明显的月季特征。依据《解放日报》对1942—1947年边区兽害发生的月份统计(见图1)和对相关资料的分析,边区夏、秋、冬三季野兽最为活跃,兽害发生也最为频繁。夏季植被茂盛,野兽易于隐蔽,加以气候温暖,食肉动物活动量、食量都有加大,野兽不仅袭击家畜、家禽,还会咬死、咬伤人。志丹县在1946年8月“被狼咬死耕牛四头、驴十二头、羊一百六十四只、猪三十八口,小孩两名(咬伤一个),小鸡不计其数”。秋季草木虽然黄落,但若无人为砍伐、烧荒,边区各地依然便于野兽潜踪,而且农作物已经成熟,狼、豹、野猪活动频繁。正是“野草秋田茂盛及农忙之际”,狼群会乘机活跃。陕北入冬较早,无霜期短,入秋以后即近寒冷,大型兽类生存所需的食草类、啮齿类动物逐渐隐匿过冬,从而造成狼、豹、野猪等动物食物短缺,于是频繁出入农耕区以获取食物。野猪和狼是志丹县“三害”中的两害。1943年入秋以来,野猪吞食庄稼,狼吃羊、毛驴、小牛,农民“每日不得安宁”。1946年,南泥湾垦区金盆区、延川清延区、甘泉四区等地入秋以来,“已被狼吃掉小孩七名,咬伤七名,猪、羊、牲口一百卅余头,怕得娃娃们都不敢上山拦羊,婆姨们也不敢到地里生产”。冬季,食物匮乏,“三五成群的狼在村边上窜来窜去”,大雪之后更易伤人。对于行路、打柴之人威胁更大。

狼患几乎遍及边区各县,那么这些狼是从外地迁移而来还是本地所产?有研究者对光绪初年大旱时期陕、晋狼群聚集的研究认为,当时深入关中、晋中南地区的狼群是从陕西和山西以北的草原区迁移而来,聚集的狼群主体从当地森林区迁来的可能性很小。笔者认为,陕甘宁边区时期甚至光绪初年大旱时期的狼患均是本地狼造成的。与豹、野猪相比,狼对生境地区植被覆盖率的要求较低,狼既能在草原上生存,也能在林地、荒野生活,黄土高原地区一直是狼的重要生活区域。清至民国时期陕北各地方志对于狼的记载比比皆是,狼的分布十分广泛。各县民众熟知狼的习性,对狼皮毛的利用也久已有之。如道光重修《延川县志》载:“狼,山佝多有,食羊豕畜类,土人置机阱得之,取皮作裘。”道光《清涧县志》也载:“狼食鸡、鸭、鼠物,能作小儿啼”。光绪《米脂县志》也说:“狼,皮毛温厚可为裀褥”。如果狼不是当地所产,按照方志编纂的传统应不能记入“物产”之中。而且,由民国方志来看,狼患不仅在陕甘宁边区发生,国统区也有。边区北边横山县“狼常害及家畜”;而南边的洛川县狼“常食人畜,为害甚烈”。此外,边区各地军民打狼过程中多发现狼窝,说明狼在此“常驻”。在大旱时期,大量食草类、啮齿类动物被饿死,造成本地狼生存所需的食物短缺,从而使其成群出入农耕区获取死尸、人畜成为必然。因此,种种迹象表明,陕甘宁边区内外均有狼分布,边区狼患并非是狼从境外迁徙而来所致,狼是本地所产。由各类兽害资料来看,边区各地兽害的表现非常严重,野猪啃食作物;狼、豹不仅夜间猎取家畜,甚至白昼咬死、咬伤人畜也较常见。因此,兽害在当时已经成为“一个严重的社会问题,不能忽视”。

狼:陕甘宁边区1943年以来狼害愈发严重。据1944年8月根据延属分区党外人士座谈会上的初步统计,1943年以来延属分区:

被狼吃掉的小孩竟达五十五名,咬伤的七名,未统计到的当不止此数,仅延长一县,即传说被害的小孩在百名以上(尚有个别大人)。现在已知道的:该县二区一个乡,去年即被吃六名,延县川口、青化、姚店、丰富四个区被吃十一名,鄜县十名,甘泉七名,安塞六名,其他各县都有。有些地方狼的确不少,延长一区有个老乡,一天上山背柴,久出未回,家里派人出去寻找他,结果发现他正被一大群狼密密包围在里面,竭力搏斗,几被伤害。牲畜的损失尤重,座谈会上所统计的一部分为牛二十三头,驴九十七条,羊二百三十七只,实际总数当亦更多。

这则材料所述边区1943—1944年间延属分区延长、延安、鄜县、甘泉等县被狼咬死、咬伤的人员数量在今天读来仍令人瞠目,狼不仅伤害家畜,而且还直接对人攻击。延属分区的志丹、延川二县狼害也很严重。一位曾在志丹生活的读者给《解放日报》写信,提醒边区政府和民众注意打狼,据其估算,1944年“全县十三万只羊,伤害即五千以上”。延川县三乡风伯神、贺家崖一带1945年3、4月间,狼“已吃了两个十岁以上的小孩,另一个十三岁女孩。吃掉大小猪近百只,羊十七只,耕牛一头。”狼为什么如此“疯狂”?由这些材料的分析至少能得出两点推论,一是边区狼数量众多,且分布广泛,在政府没有组织大规模打狼除害运动之前,狼在边区各地是最常见的大型食肉动物;二是狼对人畜疯狂进攻的根本原因是食物来源不足,从而瞄准人和家畜。尤其是在冬季,因食物匮乏,狼对家畜伤害更大,不仅咬死、咬伤城外居民家畜,甚至入城猎取家畜。安塞县真武洞附近一带,1942年冬至1943年春,被吃掉的驴有30多头;甘泉城里一夜被咬死的羊达80多只。

野猪、豹:志丹、甘泉、新宁、赤水等县野猪、豹的危害最大。野猪属杂食性动物,繁殖能力强,取食范围广,活动幅度大。野猪又喜成群活动,不仅啃食作物,摧毁植株,而且会拱翻农地,使作物无法生长,造成农田绝收,具有较强的破坏性。所以文献中所记野猪的危害除了啃食作物外,主要是“糟蹋”庄稼,群众深恶痛绝。甘泉县针对“野猪糟蹋庄稼”,自1943年9月至1944年4月专门组织警卫队打野猪。关中分区新宁县“野猪常成群猎食,一夜能把一二十亩洋芋、包谷糟蹋光。”豹性情谨慎,一般不进入农耕区。但当生境压缩、食物缺乏时也会攻击牛、驴、羊、马、鸡等家畜、家禽,偶尔也伤及于人。

一些地区,豹、狼、野猪在同一区域是能够共生的,共同危害家畜、农田。志丹县的狼、豹特别多,“每年被伤害的牲畜不知多少。在三区某些庄子,狗都被豹子吃光,鸡被狼、豹吃光,牛驴羊也经常被吃。”豹的影响力最大,当其数量减少后,狼的活动则趋于频繁。甘泉县经过警卫队大力打野猪、豹后,狼在1946年成了最大危害。当年8月,甘泉境内野狼成群逞凶,全县因狼咬死、伤30余人,牲畜130余头(匹)。兽害造成边区一些地方儿童、农人不敢行路、上山劳作,甚至路断行人。南泥湾在屯垦前土地长期撂荒的原因之一就是民众对野兽的恐惧。边区民众出门怕遇见狼、豹,往往结伴而行,或者携带棍棒。因此,在民众的日常生活中,兽害不仅危及人的生命安全,造成财产、经济损失,而且会引发民众的心理恐慌,影响生产、生活和社会稳定。

(二)兽害发生的原因

现代动物学研究也表明,大型兽类虽有时伤害人畜,但主要发生在偏远地区。其取食范围和对象主要与地貌类型有关,以林地、草地、丘陵为主,如果自然生态系统能保障野兽所需食物,一般并不轻易深入人类生产、生活区域。“令人慨叹的社会经济衰退,也带来了一个从生态的角度看来具有一定积极意义的后果,即自然生态环境的恢复,特别是草场和次生林的扩展”。如上所述,陕甘宁边区成立之前,陕北迭经动乱,植被恢复,局部地区野生动物生境良好。例如,1939年4月,陕甘宁边区农业学校建立,校址选在延安南三十里铺西边的一个山沟里名叫红寺的地方。“该处山大沟深,有草有水。······漫山遍野树木成林······在辽阔的荒山树林中有野猪、野羊、山鹿、兔子,还有成群结队的野鸡等飞鸟。夜间狼嚎,白天只有很少的人来伐木打柴”。可见,即使在延安这样的边区大城市附近仍分布有一些人迹罕至的自然荒野区域,动植物资源丰富。上述志丹县王家峁村在20世纪30年代频繁发生兽害的原因也是该村“纵横交错遍是稠密而葱郁的大梢沟”。因此,20世纪40年代之前边区兽害发生的主要原因是野生动物种群、规模自然增长所致,野生动物为获取更多食物,自然易于扰及一些人烟稀少的农耕地带,这与当代国内很多地方野生动物扰及边缘农地、社区是一样的。

而至20世纪40年代以来,在内外力量的进逼、围困下,陕甘宁边区政府主张依靠“自力更生”、进一步开展大生产运动来缓解边区面临的生存压力。于是,边区农业生态系统逐渐扩展至荒野地带,在特殊的地貌条件下自然生态系统日益破碎化,两大生态系统的生态边缘效应愈发明显。首先,自然生态空间因人类活动而压缩,动物生境不断被扰动。有限的生境内容易出现种群过载,在频发的自然灾害作用下,极易导致食物短缺,野生动物出入农耕区伤害人畜、危害生产的事件也更加频繁、剧烈。例如,1944年4月25日,延安抗大七分校三大队,在陇东合水县上坪川生产开荒。开荒期间,狼、豹经常叼走、咬伤猪和耕牛。一些地方群众已经注意到因食物短缺——“山空”而加剧野兽伤害人畜和庄稼的现象。其次,自然生态空间的破碎化增加了其与农业生态系统的边界数量,更易加速两大系统的接触和竞争,表现为人类不断拓展农耕空间以利用自然生态系统的动植物资源,处于初级营养级的植食性动物因生境破坏而减少和迁徙,进而引发大型野生动物食物量的减少,使其不得不在更大的空间内寻求生存所需的能量,从而危及农耕区域而成为灾害。

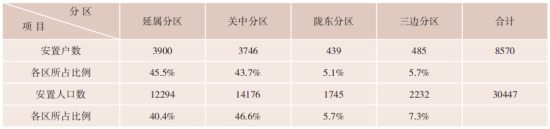

推动边区农耕区域空间推移的主要动力是农业拓垦。陕甘宁边区有可耕地3000多万亩,1937年耕地面积为862.6006万亩,仅占可耕地面积的25%左右,即有2000多万亩土地可供开垦。抗战以来,边区政府不断鼓励移、难民和边区民众开荒,政府规定公荒谁开归谁所有,3年免收公粮;私荒如果地主不开,农民可自由开垦,并免交3年地租。移民、难民垦荒若无力购买耕牛、农具、籽种,政府给予农贷帮扶,边区耕地面积也逐年增加。(见表2)。

延属分区、关中分区位于陕甘宁边区中部和南部,农业气候条件、土壤条件较好,加之荒地较多,边区87%的移难民被安置在这两个分区,仅有13%的移难民被安置在陇东和三边分区(见表3)。另一方面,延属分区、关中分区又是自然植被保存较好,野生动物分布最多的地区。移民到达迁入地后的主要生计是垦荒,垦荒一方面扩大了边区的耕地面积,另一方面随着农耕区的扩展,原始和次生植被也随之减少。乐天宇等人的调查也指出,在边区建立之初,陕北植被有所恢复,森林扰动尚不为大。但1940年以来,人口增加了,“与人口增加率成正比例的森林破坏率也就同时增加了”。例如,1942—1943年间,陕甘宁晋联防军警备第一旅直属队战士在关中分区马栏镇附近开荒。“经过一个月的辛勤劳动,荒山老林变了样”,植被被清除、利用,变成了木板和房料;连片的农业地块得到开辟。而这一区域正是关中分区野猪、豹频繁伤害人、畜、庄稼的核心地区之一。因此,人口的增加、人类活动的加剧导致了自然生态的衰退,迫使野兽进入村庄寻找食物和袭击村民。延属分区、关中分区也就成为兽害最严重的地区。

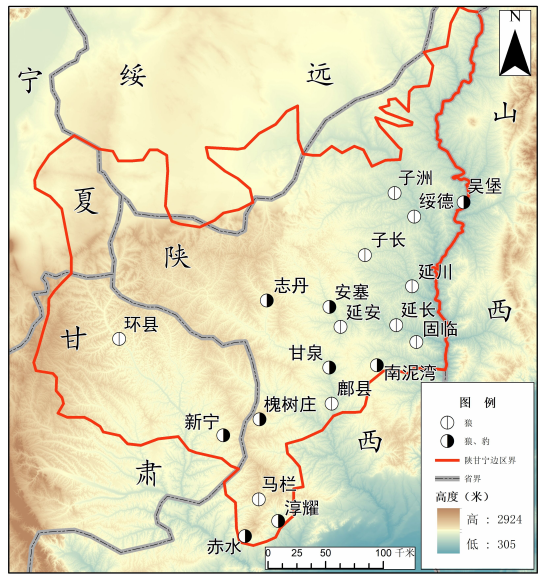

再将《解放日报》所载狼、豹害记录点制成地图,边区兽害分布与自然生态及其被压缩的关系也就更为明晰。由图2来看,边区狼害在各地几乎都有分布,说明狼对生境的要求较为宽松。有豹的地方基本上都有野猪,二者以延属分区的志丹、安塞、甘泉、南泥湾地区最多,关中分区则以新宁、赤水、淳耀最为密集。自志丹南下至新宁、赤水、淳耀大致是子午岭的走向,是陕甘宁边区和当代陕西北部植被分布最密集的地区之一。志丹向东,沿安塞、甘泉、南泥湾一线是边区黄土地带与关中北部黄龙山区的过渡地带,属于梁山山脉,是延属分区植被保存较好的地带。豹、野猪等大型兽类对植被的要求高于狼,具有重要的生态指示意义,其活动区域以边区南面子午岭南端和梁山山脉周边地区最为集中,但两大区域的森林在“中日战争后,大为缩小,目前已不到全面积的十分之一”。因此,这两大区域豹、野猪的频繁活动与植被分布较多且因垦荒逐渐减少有直接关系。

三 灾害应对:人与野生动物关系的进一步紧张

在西方文明之中,野生动植物生存的荒野被认为是文明的对立面,是拓荒者的障碍,需要清除。中国文化中并不排斥猎取野生动物,不过讲求在“山泽采捕”时要顺应节气,“皆以其时”。边区兽害日益严重,给群众生产、生活乃至社会稳定造成极大的困扰,边区政府通过发动打狼、打豹等除害运动以应对。除害运动一方面改造了民众对野生动物的旧有认识或自然观,另一方面也进一步加剧了人与野生动物关系的紧张。

(一)民众与政府对兽害的认识

长期以来,陕北因地方闭塞,风气落后,多数地方迷信盛行。一些民众将狼、豹等大型野兽视为山神,认为人畜被吃是“神意”,不仅不敢捕杀这些“山神”,甚至杀猪、羊以“献牲”。于是,一些民众即使居处附近有狼窝,自己不打也“不准别人打,任其繁殖,任其侵害。”子洲县周复区八乡五龙山一带凶狼不仅捕杀家畜,而且扑杀成人,“猖獗异常”。但当地有的群众却认为“狼是山神,如果冲动了他,就了不得!”以致群众白天不敢上山种地,影响生产、生活。还有一些地方民众则认为野兽是山神爷派来的,不能加以伤害。关中分区赤水县群众怕冬天豹子吃牛,“给‘山神爷’许一只羊,请‘山神爷’再不要叫豹子吃牛。”当然,大型野兽本来就能给人带来恐惧心理,人不仅畏惧被其伤害,也恐被其报复。志丹县狼灾为患,但很多民众却认为“狼不敢打,越打越多”。

而革命队伍张扬的旗帜是唯物主义,自然不信山神之说。全面抗战以来,在新民主主义政权领导之下,边区各项事业均有了很大发展,但是频繁发生的兽害却威胁着民众的生产、生活和人畜生命。政府认为“新民主主义政权下的边区,没有残害人民的军阀、豪绅、土匪(除了边境上还有外来政治土匪的骚扰),人民安居乐业。因此,还有野兽危害的地方,就应当消除这种危害。”在政府看来,兽害是灾害的一种,对民众生产、生活乃至生命造成重大威胁,必须加以解决。在1944年之前,边区一些地方的猎户、军士、干部已自发组织打山除害,而从1944年开始,则变成了由政府主导、提倡的集体化运动。政府认为“边区各地狼、豹侵害人畜,达到了惊人的严重程度,对于社会安全及生产力颇有影响······这是一个严重的社会问题,不能忽视。而过去各县受害群众从未向县府报告,县府也从未向专署报告,专署也未予以注意,此种疏忽态度,以后亟应纠正!”

在严酷的战争环境下,猪、牛、羊、驴、庄稼等在政府看来都是稳定社会、支持革命队伍的集体财产。朱鸿召认为“革命队伍将狼视为仇敌,根本原因并非是狼伤害了公共财产如猪,而更是一种有害即仇敌,无用便消灭的集体精神心理”。这个判断可能过于绝对。首先,大规模的除害运动是从1944年以来开始的,此前革命队伍并未有对伤人害畜的野兽“无用便消灭”的大规模正式举动。其次,狼、豹、野猪等兽类也并非无用之物,边区政府和民众早已明了其“价值”,并积极利用。边区政府发动除害运动的根本原因是认为在新民主主义政权治理之下的边区还有大量野兽危害民众生产、生活和人畜生命安全,这不仅是一个影响边区稳定的社会问题、自然生态问题,也考验一个民主政府的社会、环境治理能力,从而演化为一个政治问题,亟需解决。

在这一认识下,出入农耕区的野兽被认为是“侵略者”,如同国民党军队一样。偷入边区的国民党特务被视为“鼠狼”,边区政府号召“全边区的男女老少都要时时警惕,把这些老鼠豺狼一起打死。”在这样的时代语境下,野兽就被分为两种,都应被予以清除:“一种是社会科学范围里的狼,这就是进攻边区、解放区的蒋介石、胡宗南之类。另一种是自然科学范围里的狼,这就是到了冬天往往从山上下来吃老百姓的猪、鸡,甚至吃娃娃的那种狼”。

(二)除害运动的具体举措

1.发布除害命令、制定奖励办法

目前来看,边区除害兽的命令和奖励办法最先是在1944年由地方县级政府确立的。各县根据地方民情、财力因地制宜地制定了除害兽奖励办法,分为实物奖励和现金奖励两种。绥德县政府于1944年9月召开座谈会,号召打狼,确定打死“每只大狼奖小米三斗外,县政府奖每人小米一斗”。子长县一猎手打死狼两条,获政府“奖给边洋十二万五千元。1946年8月,甘泉县为“普遍奖励群众打狼除豹”,决定以后打死狼一只“奖励边币十万元”。当年10月,甘泉县自卫队连长及队员因打死一只黑狼即被县政府奖励“十万边洋”。

陕甘宁边区政府层面的除害命令始于1946年。1946年5月17日,陕甘宁边区政府发布了要求各级政府积极打狼以免伤害人畜的命令——《令各级政府积极打狼以免伤害人畜》。该命令是在边区第三届参议会第一次大会通过的提案基础上形成的,说明其具有广泛的社会共识。命令指出:边区部分地区狼豹很多,对于人畜之伤害“确很严重”。今后的解决办法,一是积极发动军民打杀,“并请神枪手协助清除”;二是由政府明令规定打狼奖励办法,要求边区各级政府认真奖励。奖金是“打狼一只奖米五斗”,由边区政府指定粮食局提供粮食供应,这比此前一些县政府所设奖金有所提高,也更能调动军民除害兽的积极性。1949年5月1日,陕甘宁边区地方粮款收支暂行办法,提到地方财政开支中的生产建设费仍包括奖励打狼除害的费用。

2.军民参与、生产与练兵结合

边区除害兽的主要依靠力量是军队和地方民众。1946年5月17日,边区政府号召各地积极打狼的命令即要求“积极发动军民打杀”。军队除害兽有两个类别:正规军和地方自卫队、警卫队。1945年6月,子洲县狼患严重,当地驻军独一旅四团一营组建了11人的打狼队,在很快捕获大小狼后,“群众无不称快,纷纷前往慰劳驻军。”地方自卫军、警卫队是各地军队除害兽的主力军,他们中的一些人都是熟稔地方自然环境、常年打猎的猎户。在除害运动中,地方自卫军领导会下乡发动群众除害兽,也会与群众合作,共同除害。在冬季,地方自卫队冬训的主要项目是将打猎与射击、体能训练结合起来,通过“打狼除害”,一方面可以“学瞄准,练武艺”;另一方面又可“练习跑路、爬山。”

地方民众通过成立各类打山组织在除害兽运动中也发挥了积极作用,其名称多种多样,有打狼队、打山队、打豹队、打野队等。这些打山组织有的由地方政府派人组建或帮助组建,有的是由地方村干部组织,但以地方猎户、变工队自发组织起来居多。群众打山队除原有猎户有土枪和子弹外,其他成员是没有的。因此,打山队一般需要政府或军队的帮助以便获得打山所需的武器装备。

在地方民众打山除害的过程中,一些群众在“实际效果”面前的确认识到了除害的意义,一定程度上改变了旧有的自然观。例如,以往甘泉县“豹子吃耕牛,野猪糟蹋庄稼,为害不小”。自从警卫队对野猪、豹子大力捕杀后,群众认为“警卫队实在做了好事!”个别兽害严重的县,民众甚至会缴纳打猎基金作为打山之用,例如志丹县兽害民众就自愿缴纳“捕狼基金”。

3.宣传打山英雄、破除迷信

《解放日报》和边区地方政府主办的小报均有宣传打山、除害的报道,那些敢于反击兽害、向野兽进攻,以及有着丰富经验和技术手段的人会被视为英雄,成为报纸宣传的主要对象。在《解放日报》42篇打山、除害有关报道中,有13篇涉及打山英雄,几乎占总篇数的1/3。这些打山英雄有民间猎户、自卫军成员、乡长、警卫队成员等,所选标准不一。这一方面宣传和表彰他们积极打山、保护民众生产、生活和生命的业绩,从而起到引领和垂范的作用;另一方面也是为了破除了地方民众对野兽的畏惧和对“山神”的迷信。

1944年11月7日,《解放日报》以“勇敢的猎人王清玉”为题报道了志丹县王家峁猎户王清玉的事迹。该文章首先指出当地民众对“山猛”极为恐慌——“天将黑,人心念,天一黑,走不得!”,部分甚至群众举家迁移。随后,该报道笔锋一转,将猎户王清玉的形象“和盘托出”:王清玉“是一个体强力壮的汉子,他是王家峁最突出的人物,素性勇敢而擅长打猎,他自己很自信能为庄人除害”。这类报道语言朴实且“接地气”,易引起读者认同。在一些文章中,民众对打山英雄的态度也会被报道起来,以引起共鸣。环县甜水堡猎手曹贵林护羊打狼,群众都说:“老曹替咱们除了大害,要不是他打,这七八年中咱们的羊不知道要被狼糟蹋多少。”打山英雄不信山神之说,打死狼、豹这样的“山神爷”,对于破除百姓迷信,推进除害工作显然是重要的。《解放日报》一方面旗帜鲜明地指出迷信思想之不可取,如有报道标题为《敬神献羊不顶事豹子吃牛只有打》;另一方面则通过宣传打山英雄以破除民众迷信山神之说,如《延川中区野狼到处吃羊高崇则不信神打死“山神爷”》等。一些猎户在长期的狩猎过程中练就了过人的枪法,在对敌斗争中成为民兵中的杰出代表,成为连续报道的对象,如鄜县任喜招。甚至普通村民的打狼、斗狼事迹也会被报道出来。

由前文来看,边区一些民众长期从事打山活动,因而并不畏惧野兽或迷信“山神”之说;而另一部分民众却对野兽充满“敬意”,甚至做出各种敬神之举。这看似矛盾的表现,实则反映了建立在人与野生动物关系之上的地方文化观或自然观在各地的差异和张力。就后者来说,地方民众通过敬神、献牲的文化表达,实则构成了一种特殊的“地方感”,这种“地方感”是基层民众超出“知识”分类的某种感受和表达,一般是在学者的视野之外。而革命政府正是代表科学的学者“知识”力量,其工作方向是要以理性、科学的知识、文化去消弭这些被认为落后的“地方感”的张力和生存空间。不过,民间迷信思想的破除并非一朝一夕之事,1945年以后仍能看到一些地方民众花许多钱给“山神爷”“献牲、烧香”的材料。因此,尽管政府通过除害兽这种运动式灾害治理模式,试图介入民间文化或破除迷信,但似乎需要一段时间方能完全产生效果。

4.推广民间打猎技术、经验

打山非常艰苦,打山除害的人要有三得——“饿得,受得,跑得”;两好——“胆量好,射击好。”可见,打山除害非一般民众所能尝试,需要勇气更需要技术和经验。因此,边区政府积极报道一些猎户、枪手的打山经验和技术手段,并加以宣传推广。王清玉打山靠三件武器:猎狗、矛子和夹脑。猎狗需“头大,嘴宽,腿粗,身长三尺,高二尺,体重三十多斤”的“隆头狗”;矛子要“光滑锋利,能以一插即中”;而夹脑“是一种铁器,大的重量约七斤,小的只有五斤,这是打狼最好的一种利器。”

此外,对野生动物生活习性、生境的熟稔程度也都会影响到打山的成绩。1944年10月21日,《解放日报》用大量篇幅介绍新宁猎户梁老十对野兽生活习性的掌握及狩猎经验:“豹子早晨藏在洞里或阳洼处,上午寻食常走高岭,多利用地形等候小动物······大梢林,离水近的地方容易扑野猪,行走多在半山坡,冬天常在阳洼处,夏天则在沟渠阴凉的地方”。接下来,该报道又进一步介绍了梁老十针对不同野兽性情而采取的不同狩猎方法——“豹性不善与人斗,见人尽量走避,但被人打伤或被惹怒时,它就像猫扑老鼠向人扑来,若连扑两三下不成就走了。一般的公豹体大毛长,当冲到距人一丈多远的地方就半直立起来,用前爪向人头部抓挖(土豹子则厉害些,力大难防),但它站起来就失去重心,只要用棍一格,再用力一推,就可推倒。”野猪更猛,“若万一避不及,就用手推它的下嘴巴,用力向外一推就不可伤人。”这些文字既鲜活又具体而细致,《解放日报》不厌其烦地推介地方民众打山的经验,一方面表达了政府层面对兽害的态度;另一方面主要目的是为各地民众打山提供经验,以提高除害运动的成效。

四 结语

将野生动物视为资源通过打山加以利用和发动除害运动,表明陕甘宁边区时期人与野生动物关系一直处于紧张状态,尤其是在除害运动时期。这是当时人与自然竞争、斗争结果的外化表现,具有特殊的时空尺度特性。在构建历史上人与自然关系的客观史实过程中,应从当时的历史环境和社会需要出发加以理解和评判。将历史上自然生态的变化看作衰退、破坏是一个极为复杂的问题,这要面临多种因素的考量。正如史家所说:“把所有变化看成衰退的批评都忽视了一个根本问题,即不论在什么经济或意识形态体系下,人类生存都具有合法性。”陕甘宁边区人与野生动物关系的持续紧张是在战争环境下人类面对严重生存危机的背景下发生的,打山和除害运动既造成了生态后果,又产生了社会效益。一方面造成地方大型兽类减退,生物多样性降低;另一方面又使得人畜生命和农业生产得到保障,一定程度上也破除了迷信,提高了政府威望。

从长时段来看,陕甘宁边区时期人对野生动物认识、利用和应对方式对其他根据地也应产生了影响,甚至中华人民共和国成立初期对于野生动物的态度也经历了资源利用和保粮除害的历史过程。陕甘宁边区时期人与野生动物关系及其表现反映了当时的人与自然关系和人的自然观。综合本文及以往研究来看,边区一方面与自然竞争、斗争,另一方面又采取措施加大自然环境治理力度如植树造林、兴修水利、防灾减灾等。这些看似矛盾的历史事实,实则表明对人与自然关系的认识、思考和实践是一个不断探索的过程,每个阶段都有特殊的时代背景,总体来说是一个与时俱进、臻于完善的历史过程。罗尔斯顿认为,“无论是从生物学的还是物质需要的角度看,没有一个充满资源的世界,没有生态系统,就不可能有人的生命......人们不可能脱离他们的环境而自由,而只能在他们的环境中获得自由。除非人们能时时地遵循大自然,否则他们将失去大自然的许多精美绝伦的价值。”因此,探索不同时期人对自然认识、利用和改造以实现其价值的史实,让自然走进历史,并为保障自然完整、和谐、美丽贡献历史殷鉴,应是当代环境历史研究者的职责。