奴儿干都司及其相关史事是东北边疆史和东北亚史的重要问题。一百多年来,中外学者在这个领域中取得了丰硕的成果。不过,一些关键问题仍有待发之覆。《大明会典》载:“(嘉靖)十年题定,历年应袭、应革功次。除永乐年间,兀剌、奴儿干等处地方招谕及并枪、中箭升级官旗仍旧准袭。洪熙元年以后,兀剌、奴儿干等处公干、招谕,并枪、中箭升级官旗,俱照正德十六年例减革。”据此,明廷在嘉靖十年(1531)决定,永乐年间前往奴儿干招谕的官旗子孙仍然保有袭职的权利,而洪熙元年(1425)以后前往奴儿干招谕的官旗子孙被剥夺了袭职权。这个规定说明,在世宗君臣眼中,以洪熙元年为界,明廷在奴儿干的统治可以分为前后不同的两个阶段。换言之,洪熙元年左右发生了足以使奴儿干都司史事划分成前后两个不同时期的重大事件。

部分学者意识到了奴儿干都司在洪熙元年左右变故,可惜未曾予以论证。和田清大胆推测:性格保守的明仁宗即位以后,改变了明成祖积极进取的国家策略,在废止郑和下西洋、云南采宝石、交趾索金珠等事务的同时,罢撤了奴儿干都司。江嶋寿雄对上述观点提出了质疑:明仁宗终止郑和船队的航海事业虽然有史可证,但废止奴儿干都司却史无明文。鸟居龙藏在没有提供任何证据的情况下提出了另一种假设:“想永乐年间,因成祖之崩,奴儿干都司大受影响,一时陷入无政府之状态中。渐为佟答剌哈、王肇舟之子王贵,与困难奋斗,继续维持将溃散都司之形式上之统治。此时之人等离散者当甚多,则当时之都司似已无存。”鸟居的论述不但未能确证洪熙元年奴儿干都司发生的变故,而且令人心生困惑。既然说佟答剌哈与王贵可以“继续维持将溃散都司之形式上之统治”,为什么又说“当时之都司似已无存”呢?

中外学者对于永乐、宣德两朝实录建立奴儿干都司记载重见的讨论,也关涉奴儿干都司的重大变故。《明太宗实录》与《明宣宗实录》都有设立奴儿干都司的记载。据《明太宗实录》,永乐七年(1409),“设奴儿干都指挥使司”,“以东宁卫指挥康旺为都指挥同知,千户王肇舟等为都指挥佥事”。《明宣宗实录》载,宣德三年(1428),“命都指挥康旺、王肇舟、佟答剌哈,往奴儿干之地,建立奴儿干都指挥使司”。

鸟居龙藏基于前文提到的奴儿干都司“陷入无政府之状态”,“都司似已无存”等假设,推测上引《明宣宗实录》的记载意味着“于奴儿干之地,似重新建立都司”。江嶋寿雄对相关史料作出了不同的解读。他认为“奴儿干都指挥使司”既可以指涉作为军政机关的奴儿干都司,也可以指涉作为建筑物的奴儿干都司衙门。在他看来,《明宣宗实录》的记载是说,重修已经建成十余年的都司衙门(即建筑物),而不是在奴儿干重建军政机关。

郑天挺先生十分重视上述记载重见的问题。他敏锐地指出,编年体的《明实录》是按照年、月、日的时间顺序依次编纂的;偶然的颠倒错乱或许在所难免,但“将几年前记载的旧事,重复记上去是困难”的,何况是将近二十年的往事?他认为,从康旺的官衔变化与佟答剌哈的出现可知,《明宣宗实录》的记载并非对《明太宗实录》相关内容的简单重复。他虽然没有明确否认上述日本学者的观点,但他强调,建立奴儿干都司的记载重复出现“一定别有原因”。可惜,郑先生这篇文章是未完成的遗作,他未能留下进一步的分析。

综上所述,中外学者意识到了洪熙元年奴儿干都司发生的重大变故。不过,迄今为止,学界既没有对这次变故的本质达成一致意见,也没有深入探究这次变故的社会动因、发展过程和历史影响。本文在既有研究的基础上,从永乐、宣德两朝实录建立奴儿干都司记载重见问题谈起,以学界最近注意到的《武公墓志铭》为线索,结合永宁寺碑、中外学者的实地调查等资料,分析奴儿干动乱的社会根源;探究洪熙元年的动乱过程;考察明廷在奴儿干重建都司的计划与都司转型;讨论重建永宁寺的历史语境。此外,本文还涉及对以下问题的探究或重新思考:奴儿干都司是否为常驻机构;奴儿干都司的运作机制;如何解读奴儿干都司官员高职低俸的现象等。

一、从建立奴儿干都司记载重见问题谈起

永乐、宣德两朝实录建立奴儿干都司的记载重见,是与奴儿干都司重大变故相互关联的问题。破解这个问题的重要线索,是奴儿干都司高官康旺等3人所属机构的变化。据《明太宗实录》和《永宁寺记》,自永乐七年以来,康旺的官衔是奴儿干都司都指挥同知。在《明仁宗实录》中,康旺的所属衙门与官衔并无变化。然而,在《明宣宗实录》中,情况发生了改变。在宣德二年(1427)的《明宣宗实录》中共有三次提到康旺,最初的两次同在八月:五日,“辽东都指挥同知康旺”与考郎兀卫指挥佥事克彻、屯河卫指挥佥事不颜秃、辽东东宁卫指挥金声等人进京,献上马匹与方物;二十三日,明廷将宝钞、彩币等赐予“奴儿干都司都指挥同知康旺”与考郎兀卫指挥佥事克彻、屯河卫指挥佥事不颜秃和东宁卫指挥金声等人。表面看来,在同年同月的记载中,康旺的所属机构前后冲突,是《实录》五日的记载误将“奴儿干都司都指挥同知”写作“辽东都司都指挥同知”的缘故。

结合《明宣宗实录》在一个月后再次提到康旺的记载可知,上述推断无法成立。《明宣宗实录》载:“升辽东都指挥同知康旺为都指挥使,都指挥佥事王肇舟、佟答剌哈为都指挥同知。东宁卫指挥使金声为都指挥佥事。”可见,在宣德三年明廷再次宣布建立奴儿干都司之前,康旺的所属机构已不再是奴儿干都司,而是辽东都司。同时,这条史料还显示,王肇舟、佟答剌哈的情况与康旺相同。至于上引《明宣宗实录》宣德二年八月二十三日的记载将康旺称为“奴儿干都司指挥同知”,可以有两种解释:一是该条史料记述的是明廷对前来朝贡的东北羁縻卫所官员的赏赐,因此特意提及康旺此前的官职;一是误用康旺之前的官职。

康旺等人所属机构的变化,是否意味着他们在奴儿干都司的职务被别人取代了呢?在现存史料中,未见康旺等人被免去奴儿干都司职务的记载。相反,宣德三年再次宣布建立奴儿干都司时,仍然任命康旺等三人担任都司长官。这主要是因为奴儿干都司远在黑龙江下游的特林,都司辖境内多族杂居,情况复杂。因此,奴儿干都司的长官需要通晓部分当地族群的语言,并在一定程度上熟悉当地的风俗习惯。康旺等三人都符合这个条件。《明宣宗实录》载:“(康)旺本鞑靼人,洪武间以父荫为三万卫千户。”据此,康旺为蒙古人。《三万卫选簿》又载:“佟国臣,女直人”,“高祖(佟)答剌哈”,“奴儿干公干,升都指挥同知”。据此,佟答剌哈为洪武年间归顺明朝的女真人后裔。与康、佟二人不同,现存史料中未发现可以直接说明王肇舟族群身份的证据。不过,结合王肇舟来自以女真人为主体的东宁卫与康、佟二人皆非汉族的情况推断,王肇舟亦为女真人。

康旺等三人的族群身份与他们在奴儿干都司任职十余年的实际经验,使其成为极难被替代的专门人才。不仅如此,日后奴儿干都司的都指挥使等官职也由康、王、佟三个家族的后嗣担任。按照明廷的武官世袭制度,都指挥使为流官,不准世袭。然而,由于奴儿干都司的特殊性,以及这三个家族的族群身份与招抚经验,明廷决定打破常规,由康旺之子康福、王肇舟之子王贵,佟答剌哈之侄佟胜继承康旺等人在奴儿干都司的流官职位。

在排除了康旺等人在奴儿干都司的职务被他人替代的可能性之后,奴儿干地区发生了迫使都司官军撤离的重大变故,就成了康旺等三人所属机构改变一事最为合理的解释。

康旺等三人在明宣宗宣布再次建立奴儿干都司之后,不能及时前往奴儿干任职,而是滞留辽东多年,也为上述观点提供了证据。宣德五年(1430)八月,明廷下令,“都指挥康旺、王肇舟、佟答剌哈仍奴儿干都司抚恤军民”。关于宣德三年的奴儿干之行半途而废,最终成行在宣德七年(1432)等事,详见后文。这里想要说明的是:明廷的这条命令与宣德三年建立奴儿干都司一样,没能贯彻执行。宣德六年(1431)十月,明廷最后一次命令康旺前往奴儿干设立都司。康旺以年老多病为由婉言谢绝,同时恳请明廷允许他的儿子康福代替他完成这项任务。

佟答剌哈也未能在宣德七年前往奴儿干。滞留辽东期间,他在开原城的三万卫任职。宣德五年十二月,兀良哈人入境劫掠,佟答剌哈不战而逃。辽东总兵巫凯在奏报中建议“佟答剌哈等官俱应治罪”。宣德六年六月,也就是明廷再次下令在奴儿干重建都司的四个月之前,佟答剌哈卒于开原。从康旺、佟答剌哈的情况推断,王肇舟也多年滞留辽东。所不同的是,王肇舟参与了宣德七年前往奴儿干的招抚行动,并在《重建永宁寺记》中留下了自己的名字。

综上所述,《明太宗实录》与《明宣宗实录》先后出现建立奴儿干都司的记载,是因为在永乐末年至宣德初年之间,奴儿干都司发生了重大变故,都司官军被迫集体撤离。宣德三年,明廷再次宣布建立奴儿干都司,实际上是试图在奴儿干地区重建作为军政机关的都指挥使司。

二、区域社会视野下的动乱根源

永乐年间声名显赫的奴儿干都司,为什么会在永乐末年至宣德初年之间发生较大规模的武装叛乱呢?鸟居龙藏从政治史的角度,指出明成祖驾崩与奴儿干动乱的关联。笔者拟从区域社会的视角予以分析。一方面能够加深对动乱原因的理解,另一方面也可以为后文讨论奴儿干动乱提供必要的历史背景。

奴儿干都司境内,族群众多。《永宁寺记》载:“其民曰吉列迷及诸种野人杂居焉。”《重建永宁寺记》云:其“人有女直或野人、吉列迷、苦夷”。“女直或野人”与“诸种野人”指的是同一个族群共同体。根据上述记载,最初都司所辖的族群类别主要有诸种野人与吉列迷两种,都司辖境拓展到库页岛后,苦夷也成为都司所辖的主要族群。

由吉列迷、诸种野人和苦夷构成的奴儿干社会,是一个以黑龙江、松花江、乌苏里江及鞑靼海峡为纽带联系在一起的,以渔猎为主要生产方式,以挽用犬为重要文化特征的区域社会。正如《永宁寺记》所描绘的那样:“东北奴儿干国”,“其地不生五谷,不产布帛,畜养惟狗”,“运囗囗囗物”;“或以捕鱼为业,食肉而衣皮”。

明廷在奴儿干推行因俗而治的统治模式,当地臣民不需要缴纳田赋、承担徭役,只需要贡献方物。《明太宗实录》载:“设奴儿干都指挥使司”,“岁贡海青等物,仍设狗站递送”。《重建永宁寺记》亦云:“设奴儿干都司”,“遂捕海青、方物朝贡”。据此,海东青是最为重要的贡品。此外,奴儿干臣民进献的方物还包括貂皮、松鼠皮、人参等。

海东青,即矛隼(亦称白隼),是数量稀少、价值不菲的猛禽。它不但在中国古代皇室的狩猎活动中扮演重要角色,也是游牧民族心目中的崇拜对象和王权象征。

明成祖除了将奴儿干都司进献的海东青用于狩猎之外,对它的象征意义也比较重视。永乐十六年(1418),明成祖给帖木儿帝国苏丹沙哈鲁写了一封信。这封信的内容在中文文献中,没有留下记载,不过,其波斯译本却流传至今。信中写到:“将驯养之七只猎鹰,并刺绣等物,一并奉送苏丹。猎鹰虽非产自中国,然沿海之民一直当做珍禽进贡,故而不缺。”由“沿海之民”进献,可知所谓“猎鹰”即海东青。明成祖将海东青送给游牧帝国的君主,并强调海东青是沿海居民进献给大明皇帝的贡品,有暗示自己是天下共主的意味。

对于奴儿干都司臣民而言,岁贡海东青并非易事。每年农历十月之后,海东青自邻近北极的欧亚大陆北部、美洲北部,迁徙到奴儿干都司境内。此时,当地气候十分寒冷,江面通常已经封冻。捕捉海东青的猎人冒着严寒,进入海东青有可能出现的山谷或密林。在设下罗网,置入活饵(例如鸽子)后,猎人手持长绳埋伏在事先挖好的、仅可蹲入其中的坑洞。猎人透过坑洞上用作掩护的枝叶,不分昼夜地观察动静,耐心等待捕捉海东青的机会。一旦海东青意欲食饵、俯冲入网,猎人便迅速收紧长绳,将海东青扣在网内,然后冒着被猛禽抓伤或啄伤的风险,从网子上摘出海东青。如果足够幸运,只需一天就能捉到海东青。如果运气欠佳,风餐露宿几十天也抓不到一只。正是因为捕获海东青是一件耗时、费力,艰苦异常的苦差,清朝规定在黑龙江下游等地承担打鹰之役的流人,“岁输二鹰,以海东青、秋黄为最”。

运送的困难又极大地加剧了捕捉的负担。海东青喜寒,在漫长的运送途中,不但要精心饲养,有可能的话,还要时常将其双爪放置在冰面上。无论运送人员多么小心,大量海东青在旅途中倒毙是不可避免的事情。宣德元年(1426)七月,辽东指挥金声对朝鲜谢恩使李皎先说:“我与内官二人入狗儿国,捕捉海青五十七”,“海青大半死于路上,但进二十八”。《龙沙纪略》所载清代的相关情况亦可作为旁证:海东青“贡无定数,多不逾二十。常倍之,以防道毙。”据此,在运送途中死亡的海东青约为运送总量的50%。这也就是说,为了完成岁贡海东青的任务,奴儿干臣民需要捕捉超过额定数量一倍以上的海东青。

结合前述明成祖将驯化后的海东青送给沙哈鲁的事例,可知奴儿干臣民进献给朝廷的海东青需要事先驯化。海东青的驯化是一个漫长艰苦的过程,包括熬鹰、开食、过拳、上架、勒膘等一系列的专业程序,对奴儿干臣民也是沉重负担。

在吉列迷等族群的社会经济与日常生活中,猎捕用来交换的毛皮动物是维系生存、提高生活质量的重要手段。而毛皮动物的捕捉,通常在秋冬两季进行。吉列迷人在此期间猎捕貂、水獭、狐狸等。在他们特有的,每年共有十三个月的传统历法中,第十一个月被命名为“下套子捕貂月”。此外,一月则改用地箭捕貂。在明代被称作诸种野人的那乃人通常在秋季由水路出发,前往遥远的地区捕捉貂、松鼠等毛皮兽。直到第二年的二月或三月,猎人们才沿着冬季道路返回。在明代同样被称为诸种野人的赫哲人有所不同,他们八月中旬至九月中旬捕猎鹿、熊、野猪等野兽;十月至十二月,捕捉貂、水獭、火狐和灰鼠等毛皮兽。

海东青的捕捉与驯化都是冬季进行的事务,因此,向明廷进献海东青与捕猎黑貂、水獭等毛皮动物的生计存在着明显的冲突。永乐九年(1411)以来,奴儿干都司的稳定运作,意味着在大多数时间里,明廷将索取的海东青控制在一个较为合理的范围。然而,结合朝鲜官员将宣德年间明廷的奴儿干招抚行动称为“奴儿干捕鹰”,可知至迟自永乐末年起明廷索取海东青的数量达到了引人注目的程度。《武公墓志铭》提供了进献海东青的详细数字。墓主武忠在宣德六年随亦失哈前往奴儿干,宣德八年(1433)返回,进献“海青三百余”只。参照酷爱狩猎的元世祖豢养在上都的海东青为“二百有余”,可知亦失哈等人在宣德八年进献的海东青数量相当可观。

如前文所述,海东青在运输途中的死亡率在50%左右,进献300多只海东青,需要在奴儿干捕猎600只左右。如此大规模地索取珍稀猛禽,无疑对地广人稀的奴儿干社会造成了强烈的冲击。虽然不能根据《武公墓志铭》断定奴儿干每年需要进贡的海东青数额为300只,然而,至少可以推断自永乐末年起,明廷实际从奴儿干索取的海东青数量不容小觑。

综上所述,永乐后期,明廷过度索取海东青等方物,严重影响了吉列迷等当地族群捕猎黑貂等毛皮动物的生计,这是奴儿干都司发生动乱的社会根源。类似的动乱,在历史上不乏先例。辽朝末年,完颜部打着反抗索取海东青的旗号动员女真各部,掀起了颠覆辽朝的斗争。元朝至正六年(1346),时属辽阳行省管辖的黑龙江下游等地因“捕海东青烦扰”,发动了规模较大的武装叛乱。

三、奴儿干动乱及其相关问题

《永宁寺记》与《重建永宁寺记》的若干差异提供了探究奴儿干动乱的线索。《永宁寺记》云:“自海西抵奴儿干及海外苦夷诸民”,“无一人梗化不率者”。“蛮夷戎狄,不假兵威,莫不朝贡内属。”在《重建永宁寺记》中,再也看不到《永宁寺记》“不假兵威”等乐观、自信的表述,却有“非威武莫服其心”这样强调武力威慑的话语。同时,两块碑刻所载兵力与巨船的实际数字也发生了显著的变化。《永宁寺记》言:“永乐九年春,特遣内官亦失哈等率官军一千余人,巨船二十五艘,复至其国。”《重建永宁寺记》载:“(宣德)七年,上命太监亦失哈同都指挥康政,率官军二千,巨舡五十再至。”可见,与永乐九年的数据相比,宣德七年的兵力与巨船的数量均增长一倍。

《武公墓志铭》提供了更为直接的证据:“洪熙乙巳,奴儿干梗化,命亦失哈招抚。公从之,有功。”墓主武忠是归顺明朝的海西女真人的后裔,他的叔父是以招谕奴儿干闻名于世的太监亦失哈。上引史料显示,在洪熙元年,奴儿干都司发生了规模较大的武装叛乱。

在讨论奴儿干动乱及其后续事件之前,需要考察奴儿干都司是否为常驻机构与奴儿干都司的运作机制。据《明宣宗实录》,宣德二年,由于康旺、王肇舟、佟答剌哈“累使奴儿干招谕,上念其劳”,康旺等三人获得晋升;宣德六年,因为康旺自“永乐以来,频奉使奴儿干之地”,明廷命令他再次前往奴儿干重建都司;宣德八年,明廷因王肇舟“屡使奴儿干之地,谙其土俗”,允许其子王贵承袭奴儿干都指挥佥事。部分学者依据上述记载,质疑或否定奴儿干都司为常驻机构。

不过,《明太宗实录》载:“设奴儿干都指挥使司。以东宁卫指挥康旺为都指挥同知,千户王肇舟等为都指挥佥事,统属其众”;《辽东志》载:“奴儿干都司”,“设都司都指挥三员,康旺、佟答剌哈、王肇舟,以镇抚之”。所谓“统属其众”“镇抚之”,表明奴儿干都司是常驻机构,并负有“统属”“镇抚”当地臣民的职责。

前引《明宣宗实录》的相关记载该如何解释呢?《明太宗实录》和《明仁宗实录》中并没有与前引《明宣宗实录》类似的内容,前引《明宣宗实录》皆为都司官军撤离奴儿干之后的记载。因此,史官使用“累使”“屡使”等词语兼指永乐时期都司官员往返于奴儿干与北京之间进献方物与宣德时期的奴儿干招抚行动,是为了避免将都司官军撤离奴儿干的事情说破。

奴儿干都司虽然是常驻机构,但作为远在黑龙江下游等地,且仅辖有羁縻卫所的都司,其运作机制与长城之内的都司有所不同。奴儿干都司的运作机制主要可以分为镇抚和岁贡两个系统。驻守奴儿干的镇抚系统通常包括留守奴儿干的都司长官、经历司经历与驻守军士。镇抚系统的主要功能如下:在可能的情况下,维持当地各羁縻卫所的地域秩序,从而尽到镇抚、统属的职责;向所属羁縻卫所征收方物,从而完成“岁贡海青等物”的工作;维持狗站系统的有序运转,从而实现“狗站递送”的任务;在亦失哈率领船队前来奴儿干招抚期间,协助亦失哈做好相关工作。

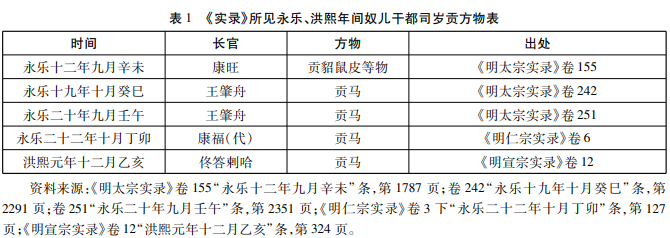

往返于奴儿干与北京之间的岁贡系统,由一名轮值的都司长官及随从军士组成。这个系统的主要职能是进献方物。现将《实录》中留下的永乐、洪熙年间奴儿干都司岁贡方物的记录列为表1:

所谓“贡马”是一种笼统地描述进贡方物的词汇。实际上,不仅可以包括其他物品,有时甚至没有马。就奴儿干都司而言,当地既不产马,也不适合养马。如前文所述,都司每年进献的方物包括海东青、貂皮、鼠皮等。因此,无论《实录》中如何表述,实际上进献的都是这些奴儿干方物。

表1所列奴儿干都司岁贡方物的记载虽然并不完整,但是仍然可以得出以下两个结论:第一,结合《明太宗实录》“岁贡海青等物”,与表1永乐十九年、二十年(1422)、二十二年(1424)和洪熙元年比较连续的记录看,都司每年都派人前往京城进献方物。第二,每次掌管进献事宜的通常是都司最高级别的三名长官之一(永乐二十二年康福代康旺赴京事属例外,详见后文)。这也就是说,另外二名都司最高长官留守奴儿干。《辽东志》所谓“间岁相沿领军。比朝贡,往还护送,率以为常”,说的就是这种都司长官轮流率领随行军士回京岁贡方物的情况。此外,表中未出现奴儿干都司所属羁縻卫所随都司官员进京朝贡的记载。

表1除了能够说明奴儿干都司的运作机制之外,还提供了奴儿干动乱的时间线索。一般而言,都司的岁贡人员通常在每年五月江面解冻、可以通航的时候出发,九月左右到达京师。《实录》的部分记载系在十月,往往是岁贡人员滞留京师办理相关手续,接受宴请后辞还的时间。表中唯一一次例外是洪熙元年。这一年,奴儿干都司官军赴京进献方物的时间延迟了两三个月。这说明动乱是在五月之前爆发的,岁贡官军未能按时起航。结合明成祖死亡信息的传播与猎貂活动结束的时间推断,动乱发生在洪熙元年四月左右。

动乱爆发时,奴儿干都司驻有多少军士呢?都司所辖军队主要有驻守奴儿干的护印军和往返于京师与奴儿干之间的岁贡军。首先,护印军。最初,驻守奴儿干的护印军只有200名。在都司辖境扩展到库页岛等地后,都指挥康旺于永乐十二年(1414)请求增兵。明廷决定从辽东征调300名护印军前往奴儿干都司,并强调“逾二年遣还”。也就是说,这300名护印军只是临时增援,服役期为两年。不过,现存史料中未见遣返这300名护印军的记载。其次,岁贡军。《明太宗实录》载:永乐十年(1412)十月,“辽海卫指挥王谨等百六十六人奉命招谕奴儿干还,赐钞”。参照《永宁寺记》上的题名可知,王谨等人于永乐九年秋,随亦失哈、奴儿干都司长官康旺等人抵达奴儿干。说明王谨等人并非独立的行动人员。综合王谨等返京的时间与此后奴儿干都司官员岁贡方物的时间基本一致,同年并无都司高官回京进献方物,与《实录》记述王谨等人接受赏赐时并未提到亦失哈等情况推断:当时都司在奴儿干开设衙门未满一年,都司长官派遣王谨代替轮值长官返京。同时,由王谨的事例可知,此后每年回京进献方物的奴儿干岁贡军在160人左右。

如前所述,洪熙元年的叛乱发生在四月左右,此时岁贡军尚未出发。因此,结合都司开设十余年中军人因疾疫、战斗等减员的情况,当时奴儿干都司的兵力应在500—600人之间。

由于奴儿干都司驻守官军兵力有限,他们戍守的主要地方是永宁寺所在的山丘和山丘下的都司衙门。永宁寺所在的高丘耸立于黑龙江畔。其临江一面在江水的冲击下,形成了高达百尺的断崖,从断崖背面登上这座山丘的路径陡峭、崎岖。因此,都司官军的主力部队选择这个具有极高战略意义的地方作为戍守基地,是情理之中的事情。晚清留在山丘上的俄国人修筑的炮台、壕堑、围墙等军事遗迹,为笔者的上述推论提供了旁证。同时,都司衙门虽然在高丘之下的平地上,但面朝大江,背倚密林,也并非无险可恃。

奴儿干的地方精英主要是氏族首领与村落首领,这些人大部分也是奴儿干羁縻卫所的官员。据《永宁寺记》,明廷命令接受招抚的地方精英“依土立兴卫所,收集旧部人民”,并允许他们“自相统属”。这也就是说,明廷不干涉当地羁縻卫所内部的权力再分配,接受招抚的指挥使与指挥使任命的千户、百户,与当地的氏族联盟首领、氏族首领、村落首领未必是对应关系。那些社会影响力与其在羁縻卫所中的地位不成正比的地方精英,难免心怀不满。他们很可能是奴儿干动乱最为积极的鼓动者。

要应对占据高峻山丘等有利地形的五六百名奴儿干都司官军,煽动叛乱的地方势力需要动员更多的人力。这对于地广人稀的奴儿干社会并非易事。因此叛乱者选择在狩猎季结束之后,捕鱼季开始之前的四月左右发动叛乱。

由于史料的限制,奴儿干叛乱的细节无从详考。不过,综合宣德元年奴儿干都司官军随亦失哈船队前往奴儿干,宣德二年奴儿干都司官军随亦失哈撤离,与宣德二年至宣德六年都司长官康旺等3人长期滞留辽东推断,奴儿干官军在洪熙元年被迫返回辽东。

从康旺等人事后仍然获得重用分析,叛乱并没有对都司官军造成太大损失。这主要由于以下四个原因:首先,部分地方精英认同明朝的统治。他们会在某种程度上协助奴儿干都司官军,至少会通风报信。其次,康旺等3名都司高官对潜在的叛乱早有警觉。永乐二十二年,他们选择全部留在奴儿干,只派康旺之子康福回京进献方物。其三,如前文所述,造成奴儿干叛乱的主要原因是过度索取海东青影响了吉列迷等当地族群的生计。大多数叛乱者的诉求是减少对海东青的索取,而不是杀伤官军,激化国家与地方社会的矛盾。其四,按照黑龙江下游等地的传统,战争是以氏族为单位组织起来的。这种氏族战争模式有不少颇具地域特色的禁忌。例如,征战期间,不许沿途狩猎;不能喝敌人领地上的河水或溪水;扎营时,不能吃任何煮熟的食物等。这些传统习俗,使得叛乱者不可能长期围困占据高峻山丘等有利地形的都司官军。

四、重建永宁寺的历史语境与都司内迁

明廷获悉奴儿干叛乱的消息时,即位不久的明宣宗迅速采取应对措施。据《明宣宗实录》,洪熙元年十一月,明廷下令:“敕辽东都司,赐随内官亦失哈等往奴儿干官军一千五十人钞有差。”参照亦失哈船队此次远赴奴儿干的时间在宣德元年,可知明廷在洪熙元年赐钞是为了事先动员、提振士气。参照《三万卫选簿》“(佟)答剌哈”,“宣德元年,奴儿干公干,升都指挥同知”,可知康旺、佟答剌哈等奴儿干都司官军也参与了这次奴儿干招抚行动。结合永乐九年亦失哈船队的兵力为1 000人,奴儿干都司官军共有500余人分析,宣德元年前往奴儿干招抚的官军在1 500人左右。前引《实录》所谓受赏官军“一千五十”,可以有两种解释:其一,《实录》误将一千五百写作一千五十;其二,这次受赏的官军不包括奴儿干都司官军。

亦失哈船队与奴儿干都司官军于宣德元年秋抵达特林。《重建永宁寺记》载:“宣德初,复遣太监亦失哈部众再至。以当念圣天子与天同体,明如日月,仁德之大,恩德之渥,谕抚之,其民悦服。且整饰佛寺,大会而还。”据此,亦失哈、康旺等人前往奴儿干的主要目的是安抚当地臣民。同时,结合宣德三年明廷下令重建奴儿干都司分析,他们此行的另一个目的是考察在奴儿干重建都司的可能性。

宣德二年九月,也就是正式宣布重建奴儿干都司的四个月之前,大规模招抚行动的准备工作已经有条不紊地展开了。《明宣宗实录》载:“差往奴儿干官军三千人,人给行粮七石,总二万一千石。”据此,计划中的这次招抚行动共有3 000名军士参与,是永乐九年招抚兵力的三倍,是宣德元年的两倍。兵力大幅增加,既说明了重建奴儿干都司有些棘手,也体现了明廷重建都司的决心。

军士数目的激增还意味着需要修建更多的战船,筹备更多的粮饷,耗费更多的金钱与更长的准备周期。在长达数年的筹备过程中,挫折接踵而至。宣德四年十二月,由于造船、运粮的财政负担过重,明廷暂时召回了亦失哈等人。宣德五年十一月,因为辽东边境的动荡,又停止了松花江基地(按:基地在今吉林市附近的松花江畔,其主要任务是造船、运粮,为亦失哈船队自此处起航提供后勤保证)的造船工作。然而,明宣宗并未放弃重建奴儿干都司的想法。如前文所述,他于宣德三年、宣德五年、宣德六年多次下令重建奴儿干都司。《明宣宗实录》宣德四年所载“造船不易,使远方无益,徒以此烦扰军民”,纵然确实出自明宣宗之口,也是应对朝臣谏阻的权宜之辞。

在明廷重建奴儿干都司的计划一再受挫之际,吉列迷等当地族群捣毁了象征明朝统治的永宁寺。这既表现了部分吉列迷人对明廷过度索取海东青等方物的积忿,也体现了部分认同明朝统治的地方精英,对亦失哈与康旺等人多年去而不返的失望。

宣德七年,就在奴儿干之行的筹备人员克服饥荒等困扰,即将完成准备工作之际,爆发了大量军士失踪的松花江基地事件。最初,明廷将失踪军士视为逃军,并于宣德七年五月敕谕海西女真指挥塔失纳答、野人指挥头目葛郎哥纳等人:“比遣中官亦失哈等往使奴儿干等处,令都指挥刘清领军松花江造船、运粮。今各官还朝,而军士未还者五百余人。朕以尔等归心朝廷,野人女直亦遵法度,未必诱引藏匿。敕至,即为寻究,遣人送辽东总兵官处,庶见尔等归向之诚。”

直到明英宗即位后,松花江基地事件才真相大白。《明英宗实录》载:宣德十年(1435)四月,“太监阮尧民,都指挥刘清等有罪,下狱。初,尧民同清等督兵造漕舟于松花江,并捕海青。因与女直市輙杀伤其人,女直衔之。尧民等征回京,女直集部落沿途攻截骑卒,死亡者八九百人。”又载:“谪辽东都指挥使刘清等戍边。清等领官军护船料、粮米往松花江,为女直人所掠。法司拟死并追其粮料,而清等贫乏无征。上宥之,命戍甘肃。”据刘清留在阿什哈达摩崖上的文字,他最后一次前往松花江基地负责造船、运粮事务在宣德七年。因此,上引两条史料皆与宣德七年的松花江基地事件有关。

上引两条史料显示,松花江基地事件的起因是贸易纠纷。永乐年间,明廷对东北边疆的贸易持比较积极的态度。永乐十二年,明廷敕谕:“弗提斤六城(按:在今黑龙江桦川、富锦等地)之地肥饶,命指挥塔失往治弗提卫城池。令军民咸居城中,畋猎孳牧从其便。各处商贾欲来居者,亦听。”参与奴儿干招抚行动的官员不乏趁机从事商业贸易的事例。据朝鲜《李朝实录》,辽东指挥金声即在宣德元年的奴儿干招抚行动中“贸易鱼明胶,豹皮、白黑狐皮,白鼠皮”等物。刘清、阮尧民等人在从事造船、运粮等事务的同时也经营商业贸易。如果不是闹出惊动朝廷的恶性事件,这些私自进行的贸易活动几乎不会在官方史书中留下记载。

上引第一条史料所谓“市輙杀伤其人”略嫌夸张。刘清等人从事贸易的目的是为了获利,而不是暴力仇杀。同时,明朝官员在与女真人交往的过程中,未必总是恃强凌弱的一方。例如,永乐二十二年,兀狄哈首领巨乙加哈以武力威胁辽东指挥金声,强行勒索木绵、绸缎、弓弦、朱红等物。史料所限,刘清等人与女真人贸易冲突的细节已不得而知。这次贸易纠纷的结果,是女真人纠众劫掠储备粮与造船木料,杀死八九百名辽东军士。上述情况表明:前引宣德七年敕谕将“军士未还者”视为逃军,并非事件真相,而是明廷误信了刘清等人为避免罪责而编织的谎言。

无论明宣宗当时是否了解松花江基地事件的真相,他至少清楚这个事件使得本就困难重重的都司重建计划变得几乎无法实现。不过,他仍然按计划派遣亦失哈船队与奴儿干都司官军前往奴儿干,只是将他们的任务改为处理都司原属羁縻卫所的善后问题。

宣德七年,亦失哈、康福等人率领2 000余名军士抵达奴儿干。《重建永宁寺记》云:“吉列迷毁寺者,皆悚惧战栗,忧之以戮。而太监亦失哈等,体皇上好生柔远之意,特加宽恕。斯民谒者,仍宴以酒,给予布物,愈抚恤。于是人民老少,踊跃欢忻。”亦失哈等人还组织人力、物力,在被毁寺庙的原址上修建了更为华丽典雅的新永宁寺。《重建永宁寺记》云:“国人远近,皆来顿首。皆曰:‘我等臣服,永无疑矣。’”从日后奴儿干都司原属羁縻卫所与明廷保持了隶属关系来看,这并不是权宜之辞。从这个意义上说,亦失哈船队与奴儿干都司官军完成了都司转型的历史任务。

宣德八年,康福、王肇舟等奴儿干都司官军与亦失哈的船队一起离开了奴儿干,从此再未回到这片土地。宣德十年正月初二日,也就是明宣宗驾崩的前一天,明廷下令:“凡采捕、造船、运粮等事悉皆停止。凡带去物件悉于辽东官库内寄收。其差去内外官员人等俱令回京,官军人等各回卫所着役。”无论这条敕令是明宣宗的临终遗愿,还是内阁辅臣代他撰写,这个命令只是对实际上早已终结的奴儿干招抚与松花江造船事业,以皇帝敕谕的形式在制度上予以确认。

奴儿干都司并未就此终结。下面简述有史可考的,奴儿干都司三大长官康福等人返回辽东后的任职情况及其家族的袭职情况。至迟自正统二年(1437)起,奴儿干都司都指挥同知康福开始承担守备铁岭的任务,并在铁岭卫带俸。景泰元年(1450),康福之子康宁袭职为奴儿干都司都指挥同知。天顺六年(1462),康宁之子康显接替其父成为奴儿干都指挥同知,仍在铁岭卫带俸。王肇舟在宣德八年回到辽东后,即以年老多病为由退休,其子王贵成为奴儿干都指挥佥事。成化年间,佟答剌哈的后人佟昱仍然保有奴儿干都指挥佥事的官衔。

奴儿干都司内迁后,从一个位于奴儿干,辖有羁縻卫所的独立机构,变成了一个位于辽东、不再辖有羁縻卫所的附属机构。由于内迁后奴儿干都司官员在辽东卫所带俸,因此出现了都司官员高职低俸的情况。例如,王贵在宣德八年承袭奴儿干都指挥佥事后,只能领取副千户的俸禄:与此相应,佟答剌哈在宣德二年至宣德六年寄俸辽东期间只能领取百户的俸禄;佟答剌哈之侄佟胜承袭奴儿干都司都指挥佥事后仍只能领取百户的俸禄。高职低俸与在辽东卫所带俸,说明内迁后的奴儿干都司已经沦为有名无实的附属机构。

宣德八年之后,与奴儿干都司的实际运作密切相关的亦失哈成为辽东都司的镇守太监。最初这样的安排与奴儿干都司内迁的善后事宜有关。宣德十年,明廷敕谕:“比得太监亦失哈奏,拟将原赐奴儿干物件停贮边库者给赏,招来夷人。已从其言。”结合奴儿干都司内迁的历史语境,所谓“招来夷人”主要指招抚奴儿干都司原属羁縻卫所的“夷人”。所谓“将原赐奴儿干物件”作为赏赐与上述推断可以互证。同时,参照亦失哈自奴儿干回到京城的时间为宣德八年八月分析,上述建议得到执行是在宣德九年左右。因此,前引《明英宗实录》在宣德十年提到这件事时用了“比”这样一个表示近来的时间概念。

宣德十年,明廷以皇帝敕谕的形式在制度上正式确认了早已终结的松花江造船与奴儿干招抚,亦失哈的角色也开始发生变化。这一年,对国策转向认识不足的亦失哈“自备,并假贷官下财帛充赏”。亦失哈的抚赏行为是否有个人利益掺杂其中姑且不论,可以确定的是,这个行为与招抚奴儿干都司原属羁縻卫所有关。不过,镇抚辽东三十余年的总兵官巫凯,对亦失哈的抚赏行动颇为不满,并将相关情况奏报朝廷。明廷指出这是“以有限之财,供无厌之欲,殊非制驭外夷之良策也”,并强调今后“不许擅行”。

结 语

奴儿干是一个以渔猎为主要谋生手段的区域社会。永乐末年,明廷过度索取海东青等方物,严重影响了当地人捕捉毛皮动物的生计。洪熙元年,明成祖的死讯传到奴儿干后,积忿已久的吉列迷人发动了规模较大的武装叛乱,都司官军被迫撤离奴儿干。《明宣宗实录》建立奴儿干都司的记载,实际上指的是明廷计划在奴儿干重建都司。

洪熙元年的武装叛乱是奴儿干都司历史上的重大事件,以此为界,可以将奴儿干都司的历史分为性质不同的两个时期。第一个时期自永乐九年起,至洪熙元年都司官军撤离奴儿干止。这个时期,奴儿干都司是设在奴儿干的、统属羁縻卫所的常驻机构,其运作机制由都司长官轮流主管的镇抚、岁贡两个系统共同维系。镇抚系统包括留守奴儿干的都司长官、经历司经历与驻守军士。他们的职能如下:在可能的情况下,维持当地各羁縻卫所的地域秩序;向所属羁縻卫所征收海东青、貂皮等方物;维持狗站系统的有序运转;在亦失哈率领船队前来奴儿干招抚期间,协助亦失哈做好相关工作。岁贡系统通常由1名轮值的都司长官及随从军士组成,其职能是将都司在奴儿干征收的方物护送到北京。

第二个时期始于洪熙元年奴儿干都司官军撤离奴儿干,迄于晚明或明末都司终结之时。这个时期,奴儿干都司逐渐演变为设在辽东的不再辖有羁縻卫所的附属机构。明廷虽然自宣德三年起多次宣布在奴儿干重建都司,但由于财政压力过重、边疆形势变化等原因,始终未能实现。与此相应,奴儿干都司官军虽然在宣德元年、宣德七年前后两次随亦失哈船队远赴奴儿干,但两次皆在次年随亦失哈船队返回。宣德七年,因贸易纠纷引发的松花江基地事件爆发后,明廷实际上已经放弃了在奴儿干重建都司的计划。宣德十年,明廷以皇帝敕谕的形式确认了实际上早已终止的松花江造船与奴儿干招抚。

奴儿干都司官军在宣德八年撤离奴儿干后,都司原属的羁縻卫所并没有脱离明朝的统治,而是直接隶属于明廷。都司官军参与树立的永宁寺碑更是在当地社会产生了深远的历史影响。这种影响超越了明清易代,一直延续到近现代俄罗斯殖民时期。在吉列迷等当地族群的心中,永宁寺碑不但是国家在场的物化象征,而且是素著灵异的崇拜对象。通过崇拜仪式与建碑传说,数百年来,永宁寺碑维系了当地人的中国认同与隶属中国的历史记忆。

(作者杜洪涛,系内蒙古师范大学历史文化学院副教授)