清朝前期的列位皇帝中,以雍正帝的在位时间最短,但在他统治期间的制度变革,却深刻影响了清代制度的各个方面,其影响之广泛与深远,恰与统治时间成反比。近年来的清代制度史研究,也日益凸显雍正时期制度变革在清代的重要性。

本文讨论的是学界较少关注的雍正时期在科举制度方面的变革——登极恩科和恩诏科举广额,它对清代科举产生了深远的影响,成为此后清室列帝皆遵循的重要传统,也深刻影响了清代的科举中额,尤其是举人和进士的取中频次和人数,堪称清代科举的新传统。这也是清代科举不同于明代的重要特点或特色。

正是因为八旗科举虽为清代所独有,但在清代科举体系中并不占主要地位。故探讨清代科举的新传统,只能从其继承的明代科举制度所发生的新变化着眼。相对于明代科举,清代科举的新变化有二:一是恩科,二是恩诏科举广额。明代没有恩科,清代首开恩科是康熙五十二年(1713)皇帝六旬万寿恩科。明代恩诏科举广额的主要恩例是皇帝登极改元,清初在此基础上大大发展,恩诏广额的恩例、功名等级和范围都超过明代。雍正登极开创的登极恩科且恩诏科举广额,不仅将这两种制度合一,且令每位皇帝皆能举行。盖万寿恩科因受帝后寿命及整旬岁数等因素的影响,未必皆可行;但登极改元则是每位皇帝所例行,加上登极大典独具的至高礼仪规格和覃恩条款的极强延续性,令后世继统之君皆援例而行。这也使得清代乡试和会试不再是严格意义上的每三年一次,乡试和会试的频次远高于明代,清代科举亦因此形成独特的新传统。雍正登极恩诏科举广额的功名等级、范围和名数,也成为此后恩诏科举广额的重要标准,构成了新传统的重要内容。

鉴于既有对清代恩科的研究多集中在万寿恩科,较少关注登极恩科,至于恩诏科举广额的考察仅至康熙朝为止,故本文以登极恩科和恩诏科举广额为中心,首先厘清雍正特开登极恩科且恩诏科举广额的基本史实,然后梳理雍正以降清代登极恩科尤其是恩诏科举广额的史实以及恩例的调整与变化,以考见雍正时期此方面的制度变革在清代的影响及其造就的清代科举的新传统。

王锺翰曾强调,雍正继位问题,“不仅涉及清代皇位的承传,而且还引起清廷政局的变化以及大政方针的调整”,雍正一朝的用人行政、统治集团的内部纷争、皇权与八旗势力的消长等,“莫不与此有关”。这是一个非常深刻且极富洞察力的观点。它不仅对研究雍正朝的政治启发颇大,而且对考察和解释雍正时期的制度变革,同样具有重要参考意义。本文最后试图从康熙末年诸王党争和雍正继位之初皇权与八旗势力的关系,以及满族社会结构的特点等角度出发,解释雍正特开登极恩科和恩诏科举广额,就是在科举方面所作的制度变革尝试。

就科举制在雍正时期的这些变革而言,确可构成一个独立的制度史时段,故以“雍正改制”称之。同时也希望用它来概括和命名这一时期其他的制度变革,以彰显其在清代制度和政治变革中的重要地位,以期学界同仁更加重视和强化这一领域的研究。

一、雍正特开登极恩科与恩诏科举广额考

新帝登极改元是明朝中后期以来恩诏科举广额最重要的恩例,其最高规格是恩诏会试和乡试皆广额。雍正皇帝登极改元,调整和强化此恩例,进一步将全国府厅州县等基层各学的学额纳入广额范围,令其完全覆盖进士、举人和生员三级科举功名。与此同时,雍正还特开登极恩科,将恩科与恩诏科举广额两种旨在凸显皇权与科举密切关系的制度合一,形成登极恩科且恩诏科举广额这一代表清朝科举特色的新传统。因现存关于雍正特开登极恩科且恩诏科举广额的记载多有阙佚,相关史事模糊不清,兹稽考其基本史实。

康熙六十一年(1722)十一月二十日,雍正皇帝登极,在所颁《登极诏》中开列恩款30条,其中有恩诏科举广额之款。然因现存《登极诏》的恩款部分业已残损,《上谕内阁》、雍正《御制文集》、《清世宗实录》等虽载此恩诏,但皆未载录恩款。兹据其他史料,试复原其中的恩诏科举广额之款,并略考特开登极恩科之事。

《永宪录》载是日恩诏,曰:“恩诏:会试临期请旨加额;乡试中式,大省加三十名,次省二十名,小省十名;入学,府州县卫,大学加七名,中学五名,小学三名,各一次。”雍正年间纂修的《钦定大清会典》卷73,云:“六十一年十一月恩诏,于雍正元年四月特行乡试并加中额,大省广额三十名,中省广额二十名,小省广额十名……南北监生照中省广额二十名,满洲、蒙古、汉军照小省广额十名,内满字号七名,合字号三名。”同书卷76载:“康熙六十一年十一月恩诏,直隶、各省儒学,大学加七名,中学加五名,小学加三名。”

但这些记载有一个很大的问题,就是雍正特开登极恩科与恩诏科举广额,是不是都出现在登极恩诏中?据《钦定大清会典》,确实如此。但《永宪录》仅记载录恩诏科举广额之款,而未言恩诏中有特开恩科之事。问题的关键还在于《永宪录》载“诏开乡会试恩科”,是在十二月初三日,已在登极恩诏颁布的14天后。且该条自注云:“上以登极,恩命于癸卯、甲辰正科外,先开恩科,如前诏广额中式。部议以元年四月乡试,九月会试,十月殿试。”细绎其中的“如前诏广额中式”之语,知特开恩科与恩诏科举广额,并不是在同一诏书中出现,而是分别在两道诏书中登载,故有“前诏”之称。考《清世宗实录》“康熙六十一年十二月癸亥(十二日)”条,云:“礼部遵旨议奏,雍正元年特开恩科,请于四月乡试,九月会试,十月殿试。”将其与《永宪录》所载并观,可知十二月初三日颁旨特开登极恩科,十二日礼部遵奉此旨议奏恩科的考试时间。故《登极诏》恩款中并没有特开恩科之事,恩诏科举广额与特开恩科,也没有在同一道诏书中出现。《钦定大清会典》将二事合并叙述,致有此误。

此外,《登极恩诏》中恩诏三级科举功名广额,是如《永宪录》所载在同一条恩款中,还是分成几款叙述?考《登极诏》的恩款多遵循前朝成例,即使增加新的恩款,对既有恩款亦较少更动。如康熙《登极诏》共17条恩款,其中15条也开列在乾隆《登极诏》中,且行文用字大多相同,可知这类内容极强的延续性。故对比前后两位皇帝《登极诏》的相关恩款,可大致推定此恩款之概况。康熙《登极诏》中恩诏广额之款曰:“一、顺治十八年会试,取中四百名;康熙二年乡试,大省加十五名,次省加十名,小省加五名。”乾隆《登极诏》的相关恩款是:“一、会试额数,俟礼部临期请旨广额外,乡试大省加三十名,次省加二十名,小省加十名。……一、各省入学额数,大学加七名,中学加五名,小学加三名。”比照《永宪录》中所载恩诏内容,可推知雍正《登极诏》中恩诏科举广额之款,应与乾隆《登极诏》中的两款相同,即会试和乡试广额为一款,各学广额为一款,且后者乃袭用前者成文,只是《永宪录》并非按诏书原文记载,乃摘录相关内容,删改文字,将两款合并陈述。这一推测可从《永宪录》所载《登极诏》中举孝廉方正的恩款得到佐证,曰:“恩诏:直省举孝廉方正之士,赐六品顶带以备召用。”然雍正元年(1723)四月十五日谕旨中援引此恩款,保留了其原文,云:“前所颁恩诏内,有‘每府州县卫各举孝廉方正,暂赐以六品顶带荣身,以备召用’一条。”对读二文,可见《永宪录》对所载诏谕文字的删改更动。

雍正朝以前,所有恩诏科举广额的恩款,如顺治朝共5次、康熙朝共7次,皆明言取中广额的会试、乡试年份和名数,如前引康熙《登极诏》恩款所表述者。但雍正《登极诏》恩款却仅有恩诏科举广额的名数,而无取中广额的会试和乡试年份。推原其意,盖于草拟恩款时,或考虑到特开恩科之事,故为此预留余地。因特开恩科,兹事体大,应以专诏颁布,昭示其重要性,而非仅作为众多恩款之一,在《登极诏》中开列。

这一点也可从乾隆登极后特开恩科的情形推想其概况。雍正十三年(1735)九月初三日,乾隆颁《登极诏》,其恩款中有恩诏科举广额之款,而无特开恩科之目。九月二十四日,乾隆颁诏特开乡会试恩科,曰:“国家大典,首重抡才。我朝培养多年,人文日盛,是以皇考御极之初,于三年大比之外,特开乡会恩科,广罗俊乂,所以鼓舞而振兴之者,至为周备。今朕缵承统绪,照雍正元年特开恩科之例,举行兹典……以副朕兴贤育才之至意。”谕旨中“照雍正元年特开恩科之例”,不仅是特开恩科之事,亦应包括开恩科的程序。

此登极恩科,乃雍正首创。清代首开恩科是在康熙五十二年以皇帝六旬万寿,特开万寿恩科,且议定“每十年一举,永著为令”。但它针对的是康熙皇帝的整旬万寿,所谓“嗣后每遇十年皇上万寿正诞,即加一科”。雍正元年虽正届当年所议的十年之期,但该年举行的恩科乡会试,却与康熙皇帝的七旬冥诞无关,而是新的庆典——新帝登极改元。

自明朝中后期开始,新帝登极或改元后的首科乡、会试,增加一次性的取中名额,后不为例,以体现皇帝的恩德和权威。这种恩诏科举广额是在例行的乡会试取中,仍在制度化的科举制之内。康熙所创万寿恩科,已溢出制度之外,堪称科举制度领域君主权力的强化。雍正首创登极恩科,而且在此基础上更进一步,将恩科与恩诏科举广额这两种旨在彰显皇权控驭科举的制度合一,以昭明皇帝取士用人的个人权威。对此,雍正本人亦不讳言,称:“朕即位之始,即开恩科。诚以科目一途,实关用人取士之要。”而且与康熙特开六旬万寿恩科时,先有十五省士子上疏陈请,再由礼部奉旨议奏,最后由康熙皇帝特旨允准相比,雍正特开登极恩科,在行政程序上,都是出自皇帝个人的“乾纲独断”,并没有士子和朝臣奏请,而礼部也只是“遵旨议奏”特开恩科的具体时间。

考虑到雍正登极之初与政敌复杂而严峻的斗争形势,不难窥见其以此笼络士子,希冀获得整个士林支持的企图。此前无论是恩诏广额还是特开恩科,皆限于举人和进士,至于低级功名的生员,一直未纳入此范围。但雍正登极覃恩将生员广额专列一款,恩诏全国府厅州县等基层行政的各学广额,实现了对生员、举人和进士三级功名的全覆盖,泽惠各级科第功名。而且凭借皇帝登极这一重大庆典的礼仪性,也极好地掩饰了将其作为政治斗争的手段和工具的功利性。此举也备受天下士民称颂,清代地方志和清人诗文集中对于雍正特开登极恩科且恩诏广额之事多有记载,只是未载录具体恩款而已。

恩诏会试广额此前皆为定量广额,称某年会试取中进士多少名或加中多少名。但雍正登极恩诏将此改为酌量广额。其取中方式,据雍正元年恩科会试正考官张廷玉说,除进呈“溢额佳卷”外,此次还将“内外考官子弟之回避者”,“悉行补试,另命大臣阅卷”,共加取90名。《永宪录》称此即“恩诏加额者”。亦即先按钦定中额录取,然后再从两类人加取恩诏广额,一是从落卷中选取的“溢额佳卷”,二是会试考官子弟因回避而不能与试者,令其补考,另派大臣阅卷,最后一起请旨广额名数,钦赐取中。与定量广额相比,这一取中方式极大彰显了皇帝的个人存在和恩德,因前者有明确的广额名数,直接按名数取中,不必再请旨钦赐,后者则时时提醒取中的恩诏广额是本已落第的举子和失去此次会试资格者,因为皇帝恩赐,始获登第。

雍正元年恩科会试钦定中额180名,与此前三科会试中额相比,即康熙五十四年(1715)乙未科190名,五十七年(1718)戊戌科165名,六十年(1721)辛丑科163名,仍在正常范围。与加取的恩诏广额90名相较,广额幅度为50%。不过,在此后历朝纂修的《钦定科场条例》和《钦定大清会典事例》等官书所载会试“历科中额”中,此次加取的广额皆未计入。

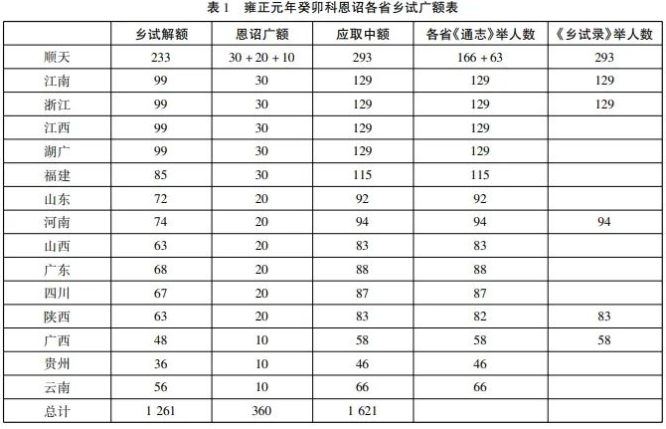

恩诏各省乡试广额,自晚明启、祯年间以来,最高的广额标准是大省15名,中省10名,小省5名,如康熙皇帝登极恩诏所载者。但雍正登极恩诏中的恩诏各省乡试广额,已较此翻倍。兹据《四库全书》收录的各省《通志》所载举人名单(以便尽量排除版本和纂修时期相差较大等因素的干扰),统计该科取中举人名数,制成表1,以细考此次恩诏各省乡试广额的取中情况。此外,笔者将所查各省该科《乡试录》的举人名数,一并在表1中开列,因其为最权威的原始资料,可以校准各省《通志》的数据。据表1,此次恩诏各省乡试广额共360名,是康熙皇帝登极恩诏各省乡试广额共165名的2倍之多,此时全国各省乡试解额共1261名,恩诏广额幅度为28.5%,广额的名数和幅度皆为历次恩诏各省乡试广额之最。

恩诏各学广额,此前只有康熙三十八年(1699)皇帝南巡,恩诏江浙三省各学“各增五名,举行一次”,但此举是对江浙多年来为国家战争输纳军需的酬赏,并不是覃恩的恩款,且仅限于江浙三省,没有遍及全国。此次恩诏全国府厅州县等基层行政各学广额,开创了全国各学广额的新传统。因登极诏恩款中未提及府学,故雍正元年对此又详加补充,“覆准直省各府学,亦遵恩诏内大学例,加取七名。又覆准盛京奉、锦二府,遵康熙六十一年恩诏各学广额,于原额七名者,加取七名;四、五名者,加取四、五名;二名者,加取二名;满、合字号,六名者,加取六名;四名者,加取四名”,“遵奉恩诏,议定满洲、蒙古照两大学,广额十四名;汉军照一大学,广额七名”。

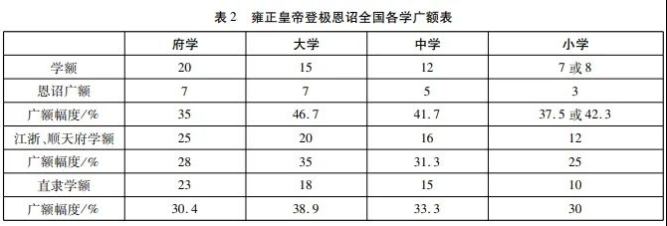

此时各学的学额标准为:府学20名,大学15名,中学12名,小学7名或8名;江南、浙江和顺天府以及直隶各学较此稍高。兹将各学恩诏广额情况,制成表2。据表2,江浙和顺天各学的广额幅度为25%—35%,直隶各学的广额幅度为30%—39%,全国其他省份各学的广额幅度为35%—47%,大多高于此次恩诏各省乡试广额的幅度28.5%。作为“留都”的盛京,旗人归盛京八旗管理,编民的管理机构此时只有奉天府和锦州府2府,下辖2州7县,故“龙兴之地”盛京治下的旗人和民人各学,广额幅度皆为100%,远高于全国其他各省,亦可见其特殊地位。

雍正皇帝登极的恩诏科举广额,完全覆盖进士、举人和生员三级功名,从国家和中央层面的会试,到省级行政层次的乡试,以及府厅州县等基层行政的院试,科举考试所涉及的各级科举功名与中央到地方的各级行政皆广被恩泽。从各级科举功名的恩诏广额幅度看,清初顺康二朝虽然改变明代以会试广额为主的传统,提高乡试广额的比重,但与会试相比,仍有较大差距。雍正登极的恩诏科举广额则真正实现了三级功名并重,而且生员这一基层行政功名的恩诏广额幅度,大多超过了省级行政的举人功名。

综上所述,雍正帝开创的登极恩科且恩诏广额,强化了新帝登极改元的恩例。尽管雍正此举有与政敌斗争的功利性目的,但凭借新帝登极改元这一重大庆典的礼仪性外衣,不仅掩盖了其作为权力斗争的工具和手段,还令后世继统新君可援例而行,成为清代科举新传统的重要资源。它包括:第一,新帝登极可特开登极恩科且恩诏科举广额,但二者并非在同一诏书中开列,特开恩科须颁行专诏;第二,恩诏科举广额的范围涵盖进士、举人和生员三级科举功名;第三,恩诏会试广额由定量广额变为临期请旨钦赐的酌量广额;第四,恩诏各省乡试广额的名数标准为大省30名、中省20名和小省10名;第五,恩诏全国各学广额的标准为大学7名、中学5名和小学3名。各级科举功名的恩诏广额方式和名数标准,也成为新传统的重要内容。

二、雍正七年以孔庙庆云祥瑞恩诏科举广额与曾静案之关系发覆

雍正朝第二次大规模恩诏科举广额,是在雍正七年(1729),其恩由竟是庆云祥瑞。十二月十三日,雍正以十一月二十六日午刻曲阜孔庙呈现“庆云”,且“环捧日轮,历午、未、申三时之久”,称其为“实从古未有之上瑞”,特命“将明年会试取中额数,广至四百名。壬子科各省乡试,每正额十名,加中一名;其十名之外,有零数者,亦加中一名”,以“体奉先师乐育之盛心,特行造就人材之旷典”。

值得注意的是,此次会试广额额数——“广至四百名”,这是明清两代最高规格的会试广额。在明代,这是新帝登极改元的覃恩标准;在清代则是极具象征意义的最高会试广额覃恩。清朝入关后,顺治三年(1646)举行首科会试,清廷以“开科之始,人文宜广。中式额数,准广至四百名……后不为例”。该科丙戌科会试的中额,也成为极具象征意义的广额标准,称为“丙戌科额”,在清初多次恩诏科举广额的恩款中,经常出现“照丙戌科额,取中进士四百名”的表述。此前最后一次会试广额至400名,是顺治十八年(1661)康熙皇帝登极的恩诏。此后康熙朝61年间共6次恩诏会试广额,最高为广额至300名。甚至雍正登极改元的恩科会试恩诏广额,其广额后的会试中额亦仅为270名,距400名相去甚远。此次会试广额,规格如此之高,委实反常。

因为恩诏科举广额的覃恩最初皆与皇位更迭有关,后来覃恩范围虽有所扩大,但仍限于皇室的重大庆典活动,旨在彰显皇帝本人或皇室的恩德。此次竟以庆云呈现孔庙的“祥瑞”为由恩诏科举广额,且将覃恩规格提高到前朝新帝登极改元的标准,已近乎南宋以前因“祥瑞”而改元之举。这在宋以降的政治史中,堪称罕见。

这一年,席卷全国的曾静案正在如火如荼地展开,由此案案情,或可索解此次恩诏科举广额的内幕。在以曾静案的讯问卷宗为基础编纂的《大义觉迷录》中,载录了一道雍正皇帝驳斥曾静“逆书”的上谕,其中摘引曾静劝岳钟琪谋反的“逆书”中,有“孔庙既毁,朱祠复灾”的言论。考孔庙被毁是在雍正二年(1724)六月初九日,曲阜阙里孔庙遭雷电大火焚毁。让雍正颇为尴尬的是,三个月前,他刚举行了新帝登极后的临雍视学和释奠大典,且加广国子监贡监生的乡试中额。此时的雍正尚在先帝和仁寿皇太后的服丧期间。曾静以此为例,论证雍正失德。雍正辩解称:“孔庙之不戒于火,唐宋皆有之。明弘治时,被灾尤甚。弘治非明代之贤君乎?若以此为人君之不德所致,则将来叛逆之徒,必借此煽动人心,至有纵火焚毁以及各府州县文庙者。”但此次孔庙被焚,乃遭“天火”,而非人为,故此辩解仍没有十足的说服力。

在这样的背景下,当重修孔庙大成殿将近完成之时,臣子们制造了这起“祥瑞”:“正当孔庙大成殿大梁之前二日,庆云现于曲阜县。”对此,雍正本人非常激动,于是借此“祥瑞”审问曾静。因为此前的审讯中,他已命朝臣用山西呈报的庆云“祥瑞”问讯,“据巡抚、学政、布政使三处奏报前来,特将奏折发与你看”,“晋民怀尊君亲上之心,是以连年丰稔,今又蒙上天特锡嘉祥”,“湖南地方屡被水灾者,实因民风浇薄,又有你与张熙辈心怀悖逆,以致乖戾之气上干天和”,“你今仍怨谤朕一人乎?”但这毕竟没有“当事者”孔庙的祥瑞更有说服力,于是便有了《大义觉迷录》中这样的一条“奉旨问讯”,曰:

你从前逆书内云:“于今正值斯文厄运,是以孔庙焚毁。”今据督修庙工之通政使留保奏报“十一月二十六日午刻,正当孔庙大成殿大梁之前二日,庆云现于曲阜县。形若芝英彩凤,五色缤纷,正南、东、西三面拱日朝阳,历久益加绚烂。万目共睹,无不称庆”等语。今将留保所奏之折及庆云图发与你看,还是斯文厄运之灾异?还是文明光华之祥瑞?你今又如何说?

曾静回答说:“祥瑞见于曲阜,适在兴修圣庙之会者,乃上天所以嘉予圣心与孔子之心为一处。比泛见于云、贵、山西等省,其庆幸为更大。其盛德之合于孔子,而感孚上天者为更极其至……文明光华极盛之会,而为生民所未有也。”其本人对雍正皇帝,更是钦服备至,云:

弥天重犯……到此只有尊之亲之,爱之戴之,传颂以为亘古未有此文明光华之圣德神功而已。更有何说?

其实,这时各地屡次呈报的“祥瑞”,都是曾静案的产物。冯尔康据雍正六年(1728)十二月初八日鄂尔泰奏报卿云祥瑞折中援引《孝经纬援神契》“天子孝,则庆云现”之语,怀疑其与曾静案有关,说:“鄂尔泰奏报前的三个月,曾静案子发生,曾静指责雍正谋父、逼母、弑兄、屠弟,即是大逆不孝的人,在这种情况下,不管雍正有无谋父之事,颂扬他是圣孝的天子,正适合他在政治斗争上的需要。”但曾静案发生在九月二十八日,雍正获悉此案是在十月初九日前后。故鄂尔泰的祥瑞之奏,距此案发生不是三个月而是仅两个月零十天。其时鄂尔泰在昆明任云贵总督,考虑到此地与京城的距离和信息传递所需的来往时间,以及曾静案初发时的保密程度,称鄂尔泰之奏乃针对此案而来,尚需进一步论证。幸运的是,笔者找到了能证明冯氏推测的证据。

雍正六年十一月初五日,鄂尔泰接到雍正的朱笔谕旨及岳钟琪奏报审理曾静案的密折抄件,其朱笔谕旨云:

竟有如此可笑之事!如此可恨之人!虽系匪类拟言,览其言语,不为无因。似此大清国皇帝做不得矣!还要教朕怎么样?!

因密奏供词中“湖广、江西、广西、广东、云南、贵州六省一呼可定”等语,雍正命云贵总督鄂尔泰留心访察,“此数省之逆党,当留心”。五天后(初十日),鄂尔泰上《密陈访察逆党奸民管见折》。

十二月初八日鄂尔泰奏报的卿云祥瑞,据称发生在十月二十九日万寿圣节(雍正生日是十月三十日,该年十月小尽,只有29天),但十一月初十日鄂尔泰上奏密折时,距此卿云祥瑞之现已有10天,他完全可以另折具奏,何以又拖延一个月才上奏?恐此时鄂尔泰尚不知曾静“逆书”的详情,还没想到用此卿云祥瑞做针对性的文章。

十月十七日,岳钟琪奉旨将曾静“逆书”等密封进呈,此时他与雍正信息往返一次需要16天,故雍正应于十月二十五日前后收到此“逆书”。因“逆书”极为“大逆不道”,保密程度极高,鄂尔泰若能知其详情,也只能从雍正那里获悉。此前岳钟琪九月二十八日的密奏,经雍正批示、抄录,等鄂尔泰收到,已是十一月初五日,用时36天。如此,鄂尔泰从雍正处获悉岳钟琪十月十七日进呈的曾静“逆书”详情,应在十一月末、十二月初。故鄂尔泰于十二月初八日奏报的卿云祥瑞,完全有可能针对曾静的“逆书”而来。

由于曾静“逆书”多以灾异论证雍正失德,以“祥瑞”暗示此时正值起事之机,故在雍正的谕旨和奉旨讯问曾静的审讯词中,有相当一部分是关于雍正即位后各种祥瑞的详细描述,雍正且为此自豪地宣称:“朕虽不言祯符,而自古史册所艳称而罕观者,莫不备臻而毕具。”就此而言,曾静“逆书”和《大义觉迷录》,真可谓是一场关于祥瑞的对决。

鄂尔泰奏报雍正万寿节卿云呈现的祥瑞,显然甚合帝心。雍正称誉其“实为不世出之名臣”,并号召天下臣子向鄂尔泰学习:“朕愿内外大小臣工,均以鄂尔泰为法。”受此鼓舞,鄂尔泰又在七年七月奏报云南省广南府城于三月初七日庆云呈现,八月奏报贵州省思州、古州,自七月至闰七月“一月之内,七见嘉征”,庆云连续呈现。对于鄂尔泰连续奏报庆云祥瑞之举,雍正解释说:“此皆出于情理之不能自已。”称那些怀疑这些祥瑞的人是有“幸灾乐祸之邪心”,并警告说:“倘有心怀不肖之人,或且议其为迎合,或且讥其为谄谀,此皆藏幸灾乐祸之邪心,不止于《春秋》责备贤者而已!”

在此情况下,奏报祥瑞成为臣子们简在帝心的有效方式。雍正七年十二月奏报的孔庙“庆云”祥瑞,正是这种氛围的产物。至于雍正皇帝因此恩诏科举广额,且以最高规格恩诏会试广额,不难窥见其以此挽回颜面、重塑形象的隐衷:“雍正二年,阙里文庙不戒于火,彼时廷臣援明代弘治前事为言,而朕心悚惧不宁,引过自责。亲诣太学文庙,虔申祭告……今大成殿上梁前二日,庆云见于曲阜……或者上帝先师鉴朕悚惕诚敬之心,见兹云物,昭示瑞应。”

雍正八年(1730)庚戌科会试,共取中406名。现在可考的该科题名进士共有405名。知此恩诏会试广额名数皆取中。康熙、雍正两朝历届会试中额多在300名以内,达到400名者,仅有此次。不仅如此,此后历次会试无论是否恩诏广额,取中名数也都在400名以下,故此次恩诏会试广额是清朝最后一次广额至400名,也是整个清代除顺治朝外,唯一一次恩诏会试广额至400名者。

此次恩诏各省乡试广额,《清实录》《钦定大清会典》《钦定科场条例》等官书,皆未详细开列各省广额的名数,只是载录此“每正额十名,加中一名;其十名之外,有零数者,亦加中一名”的广额规则。由于五经中额不是“正额”,故并未将其作为此次广额的测算基数,笔者按此时行用的各省乡试解额标准,计算各省广额名数,并据各省《通志》《乡试录》统计雍正十年(1732)壬子科乡试取中的举人名数,以复原各省实际取中的乡试广额名数,制成表3。

据表3,此次恩诏各省乡试广额名数为:大省9—10名,中省7—8名,小省5—6名,实际取中乡试广额共134名。相对于各省乡试定额共1271名,广额幅度为10.5%,为雍正元年皇帝登极恩诏各省乡试广额的1/3。与清朝此前历次恩诏各省乡试广额相比,虽然低于顺治亲政和康熙登极改元的这两次,但皆超过其他7次恩诏各省乡试广额。

综合此次恩诏会试广额和各省乡试广额的名数,已仅次于顺治八年(1651)皇帝亲政和顺治十八年康熙登极。就实质而言,曾静案是雍正与允禩等政敌斗争的余波延续,因而雍正七年以孔庙庆云祥瑞恩诏广额之举,仍是将其作为政治斗争的手段和工具。只是此次没有皇帝登极改元这种重大庆典的礼仪性缘饰,而是以庆云祥瑞为因由。于此亦可见雍正朝两次大规模的恩诏科举广额与宗室诸王党争的内在关联。

三、雍正至咸丰年间恩诏科举广额恩例的取消与调整

雍正朝两次大规模的恩诏科举广额,背后都有政治斗争的因素,故广额名数和规格不同于此前。那么,恩诏科举广额的其他恩例在雍正朝及此后的情况如何?明朝中后期至清朝康熙末年,恩诏科举广额的恩例还有皇太子册立、先帝配天礼成、皇帝大婚和亲政、皇帝临雍视学、重大军事胜利、皇帝五旬万寿等。这些恩例多为会试广额或乡试、会试皆广额,广额名数虽或低于新帝登极改元,但范围大致相同,故相差不太悬殊。雍正登极改元特开恩科且恩诏科举广额,极大强化和提高了此恩例的规格。与之形成鲜明对比的是,除皇帝大婚和亲政的恩例因雍正至咸丰诸帝皆成年登极而虚悬未用外,其他恩例自雍正以来或遭取消废止,或被降低规格。

(一)皇太子册立是仅次于新帝登极改元的恩例。盖储君乃“国本”,意味着皇统和帝国统治的延续,这对旨在彰显皇室恩泽的恩诏科举广额而言,无疑是一项重要的恩例。康熙朝7次恩诏科举广额,其中2次就是因由皇太子的册立和废黜。雍正元年八月十七日,雍正宣布秘密建储,“亲写、密封”建储密旨,藏于锦匣,置之乾清宫“正大光明”匾额之后,“以备不虞”。在此情况下,由于继统储君属高度机密,故未颁诏覃恩天下。此后,秘密建储成为清代“家法”,以册立皇太子恩诏科举广额的恩例,也自此在清朝消失。

(二)以先帝配天礼成恩诏科举广额,是顺治初年多尔衮当政时创立的恩例。顺治、康熙二帝亲政后,以先帝配天礼成,皆援用此例恩诏科举广额。顺治朝两次都是恩诏会试广额,且皆广额至400名;康熙朝1次,为恩诏会试和乡试皆广额。但雍正初年,此恩例之规格遭降低。

雍正元年十一月二十六日,以圣祖仁皇帝配天礼成,颁覃恩诏。按顺康二朝的先例,亦应恩诏科举广额。但此覃恩诏的15条恩款,亦如雍正《登极诏》,官书、御制文集、方志等虽载录恩诏,然皆未登载恩款。兹尝试复原其恩诏科举广额之款。

康熙六年十一月以世祖配天,其恩诏科举广额之款,曰:“一、乡会试文举人、进士已经前诏广额外,康熙八年乡试武举人,大省加十名,中省加七名,小省加五名。康熙九年会试武进士,加一百名。”乾隆二年(1737)四月,以世宗配天,其恩诏科举广额之款为:“一、直隶、各省童生入学额数,大学著增七名,中学增五,小学增三名,诏到举行一次,不著为例。”对比两项恩款,恩诏科举广额的功名等级、范围和名数虽不同,但相同的是,皆属科举广额。考虑到此类覃恩诏恩款的极强连续性,此次以康熙皇帝配天的覃恩诏中,应有恩诏科举广额之款。

那么,此恩诏中的恩诏科举广额之款,是遵康熙朝之例,恩诏会试和乡试皆广额,还是开创了乾隆朝恩诏直省各学广额的新例?考《(雍正)钦定大清会典》《(乾隆)钦定大清会典则例》《钦定学政全书》等官书,皆载有雍正元年“覆准”或“议准”各学“遵恩诏”加取广额等内容,前文已备引。但此处所遵之“恩诏”,乃康熙六十一年十一月雍正皇帝的《登极恩诏》,决非《圣祖仁皇帝配天诏》。因其中有一条“覆准”各学加取广额者,即明言“遵康熙六十一年恩诏”。且配天礼成恩诏颁布于十一月二十六日,此时已临近年尾,礼部等衙门在年末封印前对此详加议覆的可能性极小。故此覃恩诏的恩诏科举广额之款,必非如乾隆二年以先帝配天之例,恩诏直省各学广额。

值得注意的是,《(雍正)钦定大清会典》载,雍正二年秋补行甲辰正科会试,加取77名。据该科会试主考官张廷玉称,除按额数取中外,“复遵旨将溢额佳文,选得九十卷以进,上另遣廷臣阅取。是科共得士二百九十人”。综合这些记载,该科会试钦定中额为213名,主考官又遵旨挑选、进呈“溢额佳文”90人,雍正命人再从中选取,包含“回避卷”在内,共加额取中77人。

会试在钦定中额之外,加广取中,虽有雍正元年恩科会试的先例,然后者乃遵康熙六十一年十一月《登极诏》中的恩款。此次会试加取77名,取中方式也是从落卷和回避卷中加取,疑为亦遵某一恩诏而来。此恩诏即应为《圣祖仁皇帝配天诏》。其恩诏科举广额之款或仍延续康熙朝以先帝配天恩诏广额的思路而加以变通,仅广文会试之额,且为酌量广额,恩款内容或为:“一、会试额数,俟礼部临期请旨广额。”

与此相佐证的是,乾隆元年(1736)正月的谕旨中有“元年会试及乡、会恩科,准于常额之外,宽余取中”之语。乾隆元年丙辰正科会试,取中恩诏广额,但恩科会试在乾隆二年举行,却并未如该谕旨所言,在常额之外另有取中。考其原由,极有可能是此时清廷已考虑调整先帝配天礼成的覃恩条款,改恩诏会试广额为恩诏各学广额。故雍正以圣祖配天礼成覃恩,其科举广额之恩款为会试酌量广额,于雍正二年甲辰科会试取中广额77名,较钦定中额213名,广额幅度为36.2%。

乾隆二年四月以世宗配天礼成,颁诏覃恩天下,其恩诏科举广额之款,已备引如上。值得注意的是,此恩款恩诏全国各学广额的名数标准,完全遵照雍正登极恩诏各学广额。此后,嘉庆四年(1799)十一月以高宗配天,道光元年(1821)四月以仁宗配天,咸丰二年(1852)四月以宣宗配天,其恩诏广额之款皆如乾隆朝恩诏全国各学广额,名数标准亦不变。于此可见,雍正登极恩诏在名数标准上形成了新传统。

同治初年,以咸丰皇帝遗命,“郊祀配位,以三祖五宗为定”,“升配典礼,不复举行”。此后再未举行先帝配天之礼,此恩例遂废。此恩例之规格,从雍正朝将此前的会试广额至400名和乡试、会试皆广额,降低为会试酌量广额,再到乾隆朝改为恩诏直省学额广额,可见其逐步降低之过程。而从国家和中央层面的会试广额,到府厅州县等基层各学广额的重大转变,则透露出雍乾之际清廷更加注重对基层行政地方和低级功名的恩惠和关注。

(三)因重大军事胜利覃恩天下,恩诏科举广额,是康熙朝开创的恩例。康熙二十年(1681)荡平吴三桂、康熙三十六年(1697)平定噶尔丹,皆恩诏乡试和会试广额。不过,这一恩例在雍正朝也发生变化。

雍正二年三月初九日,雍正帝接抚远大将军川陕总督年羹尧奏报,清兵于二月二十二日剿灭罗卜藏丹津叛军,青海平定。十三日,遵旨议定,平定青海,照平定吴三桂、噶尔丹之例,遣官告祭天地、宗庙、社稷及先帝陵寝。四月十五日,以青海平定功成,朝臣上表,行庆贺礼。闰四月十三日,雍正御午门,受献俘礼。六月十四日,以《平定青海碑文》颁发直省,勒石国子监,称“献馘而释奠于学,所以告凯捷也,宜刊诸珉石”。

按照康熙朝的先例,取得如此重大的军事胜利,应颁诏覃恩天下,其中亦有恩诏科举广额之款。何况,此次特行的献俘典礼,还是清朝入关之后的首次。但奇怪的是,此次青海平定,遣官告祭、上表庆贺、立碑勒石等皆遵先例,却未颁覃恩诏,亦未恩诏科举广额,只是恩赏有功将士和相关官吏。或许因为《登极恩诏》已于雍正元年恩诏科举广额,又以《圣祖仁皇帝配天诏》于雍正二年恩诏会试广额,此时若再恩诏广额,毋乃太过频繁,恐遭天下之讥,而未有此举。问题是,如果是因为这个缘故,覃恩诏中完全可以不再开列恩诏科举广额的恩款,但仍可颁诏覃恩,然雍正帝终究没有为此颁覃恩诏,实堪玩味。

或许雍正帝此时已有处理年羹尧的心思,而颁诏覃恩则是向天下臣民昭彰年之功业,令其感念,这无疑将给以后处理年羹尧制造障碍,且授天下人以口实。就此而言,平定青海之役而未颁诏覃恩,已透露出雍正帝存有清除年羹尧之心。这一点也为孟森、王锺翰等学者认为年羹尧介入雍正继位之事过深,立此大功之后,更是功高震主,引发雍正帝杀机的观点,添一佐证。一年后的雍正三年(1725)十月,年羹尧被逮,十二月赐死。

或受此影响,因重大军事胜利恩诏科举广额之例,已极少援用,此恩例也几近废止。自诩“十全武功”的乾隆皇帝,生平也只有一次因重大军事胜利恩诏科举广额。乾隆二十年(1755)五月,清廷以平定准噶尔,“大功告成”,议定应行典礼事宜,如加上皇太后徽号、进表、行庆贺礼、颁诏天下、御制碑文、勒石太学、开馆纂辑《平定准噶尔方略》等。六月,以此恭上崇庆皇太后徽号“纯禧”,颁诏覃恩天下。其恩诏科举广额之款,曰:“一、乾隆丙子年各省乡试,大省广额十名,中省七名,小省五名;其丁丑年会试应广额若干名之处,该部临时奏闻请旨。”这是援照康熙二十年以平定三藩恭上太皇太后徽号恩诏广额的恩例,且恩诏各省乡试广额名数亦恢复旧例,大省与中省相同,仅小省由三名增为五名。不过,恩诏会试广额则遵循雍正登极恩诏广额的新传统,为酌量广额,与康熙二十年旧例的定量广额不同。于此亦可见新传统对旧恩例的渗透与影响。

乾隆二十一年(1756)丙子科乡试,按此恩款各省共取中恩诏广额129名,相对于此时各省乡试解额标准共1239名,广额幅度为10.4%。乾隆二十二年(1757)丁丑科会试,按此恩诏应取中广额。但实际上,该科会试共取中235名,较此前三科会试——十九年(1754)甲戌科取中241名,十七年(1752)壬申恩科235名,十六年(1751)辛未科241名,取中人数并未增加。据现在可考的该科题名进士共248名,与钦定会试中额235名相差不大,知该科会试“酌量广额”的名数极少。

道光八年(1828)平定张格尔叛乱,道光帝以生擒张格尔,行献俘大典,且将四十功臣像绘图紫光阁,撰御制碑文,勒石国子监。虽亦加上恭慈皇太后徽号“安成”,颁诏覃恩天下,但并没有恩诏科举广额。同样,同治三年(1864)六月,荡平太平天国;光绪初年平定回疆,亦皆未恩诏科举广额。就此而言,自乾隆二十年起,以重大军事胜利恩诏科举广额的恩例实际上已被取消,而雍正二年平定青海,并未恩诏科举广额,对于这种转变应有关键性的影响。

(四)皇帝临雍视学,举行释奠大典,恩诏国子监的贡监生乡试广额,是清初开创的小范围恩诏科举广额的恩例。顺治八年和康熙八年(1669),顺康二帝皆行此典礼,恩诏加广顺天乡闱皿字号中额。遵此先例,雍正二年三月,雍正临雍视学,举行释奠大典,加广本年甲辰科顺天乡试贡监生中额18名。此名数高于顺康二帝分别加广的15名和8名。乾隆三年(1738)三月,乾隆视学国子监,行释奠大典,恩广该年戊午科顺天乡试贡监生中额18名,名数与雍正二年相同。乾隆五十年(1785)二月,乾隆因新建国子监,临雍讲学,行释奠礼,恩诏加广五十一年丙午科顺天乡试监生中额15名。这一广额名数已回到顺治八年临雍视学恩诏广额的旧例。其后,嘉庆三年(1798)二月、道光三年(1823)二月、咸丰三年(1853)二月,皆以清帝临雍讲学,释奠礼成,加广顺天乡闱贡监生中额15名。至清末同治、光绪二帝,因皆未临雍讲学、举行释奠大典,此恩例遂废。

(五)以皇帝整旬万寿恩诏科举广额,是康熙五旬整寿时创立的恩例。康熙五十二年皇帝六旬整寿,将此变为特开恩科乡会试。但无论是恩诏科举广额还是特开万寿恩科,在雍正朝皆未遵循。

雍正五年(1727),雍正帝五旬整寿。按康熙五旬整寿,清廷于四十二年三月十八日皇帝生日颁覃恩诏的先例,雍正亦应颁诏覃恩天下。何况此时他最大的政敌允禩已于四年被幽禁病死,年羹尧亦于三年十二月被命自裁,朝政已完全掌控在雍正之手。雍正五年春,恰逢丁未正科会试,应试举子在京城寺庙设立经坛颂祝,疆吏、朝臣亦奏请行庆贺礼。但雍正表示不为此“粉饰之事”,切止疆臣和各省耆民等来京庆祝,严禁各省以皇帝万寿名义,建立经坛,否则以“欺罔之律治罪”。实际上,雍正五旬万寿并未颁诏覃恩天下,既未恩诏科举广额也未开万寿恩科。

乾隆皇帝及其母后崇庆皇太后皆高寿。乾隆十六年(1751),逢崇庆皇太后六旬整寿。闰五月,上谕遵康熙皇帝六旬万寿特开恩科乡会试之例,翌年开万寿恩科乡试和会试。虽有大臣奏请万寿恩科宜“不拘常额录取”或“暂宽科举之额”,亦即恩诏科举广额,但并未允准,仍按例行乡试和会试的正常额数取中。这也确立了帝后整旬万寿特开恩科而不恩诏科举广额的恩例,亦即此恩例之规格应低于新帝登极改元。

乾隆二十五年(1760),乾隆帝五旬整寿,以次年为崇庆皇太后七旬万寿,于二十五年八月特开万寿恩科乡试,二十六年(1761)三月特开万寿恩科会试,兼顾帝后二人的整旬万寿,但亦未恩诏广额。其后,乾隆六、七旬和崇庆皇太后八、九旬万寿,乾隆八旬万寿以及嘉庆、道光二帝五旬和六旬万寿,道光母后恭慈皇太后六旬和七旬万寿,咸丰帝三旬万寿,皆特开万寿恩科乡会试,而未恩诏科举广额。不过,这一恩例到光绪年间发生了新的变化。

总之,晚明至康熙末年恩诏科举广额的其他6种恩例,在雍正至咸丰年间,可适用的恩例共有5种,但皆有重大调整和变化。其中皇太子册立的恩例因雍正元年秘密建储制度的创立而被取消;先帝配天礼成恩诏科举广额的恩例规格,在雍正朝由会试定量广额改为会试酌量广额,到乾隆朝再次降为直省各学广额,同治初年起以不再举行帝王配天之礼而取消;以重大军事胜利恩诏科举广额的恩例,因雍正二年平定青海并未援用,自诩十全武功的乾隆皇帝,平生也只有一次即乾隆二十年平定准噶尔时援用此恩例,此后这一恩例实际上已废止;雍正五旬万寿既未恩诏科举广额,亦未特开恩科,使得康熙五旬万寿开创的恩诏科举广额的恩例被废,乾隆起,皇帝五旬和太后六旬及以上的整旬万寿不再恩诏科举广额,而是特开恩科;变动较少的是,皇帝临雍视学恩诏国子监生乡试广额这一小范围恩诏科举广额的恩例,但同治以后亦废。

四、雍正改制与清代科举的新传统

与雍正以降恩诏科举广额的恩例多遭废止或被降低规格不同,雍正开创的新帝登极改元恩诏科举广额且特开恩科的恩例,被后世继统之君援用,成为清代科举的新传统。雍正十三年九月初三日,乾隆皇帝登极,所颁《登极诏》中的恩诏科举广额之款,前文已备引,各级科举功名皆按雍正登极的标准恩诏广额。

乾隆登极恩诏会试广额在元年丙辰正科会试取中,方式也是依照雍正元年确立的从回避卷和落卷中遴选。乾隆元年二月,以会试回避子弟试卷上等6卷、次等4卷进呈,“于常额外取中”。三月,乾隆以“今科会试遗卷内尚有佳卷”,命大臣校阅会试落卷中的所有荐卷,以便“加恩增中”。朝臣共选取会试荐卷30卷、年老举人试卷5卷进呈,皆取中。亦即乾隆元年会试,在钦定中额之外,共取中恩诏广额45名。该科会试的钦定中额为300名,据现可考的该科题名进士共344名,知该科会试共应取中345名,恩诏会试广额的幅度为15%,远低于雍正元年50%的广额幅度。

乾隆元年登极恩科乡试,恩诏各省乡试广额的名数分配皆如雍正元年恩科,此外又恩广奉天“夹”字号和宣化“旦”字号各一名,共取中恩诏广额362名。相对于此时各省乡试解额共1295名,广额幅度为28%。恩诏全国各学广额,亦遵雍正登极恩诏的标准。尽管自雍正二年起调整全国“人文最盛之州县”的学额,但调整方式是大学照府学额数取录,中学改为大学,小学改为中学,原有府学、大学、中学和小学各级的定制学额并无变化。故恩诏全国各学广额的幅度亦与雍正元年相同。

自嘉庆以迄光绪五朝,亦皆援照雍正登极改元开创的新传统,恩诏科举广额且特开登极恩科。在这一新传统中,各级科举功名的恩诏广额名数,也成为重要内容。如会试广额为酌量广额,自嘉庆朝起,登极恩科会试与此前几科会试的取中名数皆相差不大。考虑到乾隆二十二年会试取中酌量广额,名数已极少,而且这也是乾隆元年会试恩诏广额之后的第一次会试广额,故可进一步推定自乾隆二十二年起,恩诏会试广额的名数极少,其象征性意义远较实际为重。

嘉庆登极恩诏各省乡试广额在三年(1798)戊午科取中,名数稍有微调,满字号由7名改为6名,恩诏乡试广额共361名。道光元年(1821)登极恩科乡试,议加顺天乡闱中皿字号恩诏广额,规定正额取中3名以上广额1名,6名以上广额2名,9名以上广额3名,至多不得过3名,故恩诏各省乡试广额总数为360—363名,该科共取中恩诏乡试广额362名。此后咸丰、同治和光绪三帝的登极恩科乡试,取中恩诏各省乡试广额皆为363名。由于自乾隆九年(1744)起,各省乡试定额趋于稳定,变动极小,总额在1240—1250名间,故上述历次恩诏乡试广额的幅度皆为29%。恩诏全国各学广额,则皆遵雍正登极恩诏的标准。

雍正皇帝开创的这一清代科举传统,还导致了清代官书纂修体例的调整和变化。恩诏科举广额在乾隆年间纂修的《钦定科场条例》中,尚无以之命名的单独门类,相关事例散见“乡会试中额·各省乡试定额”之卷。到嘉庆年间纂修《钦定科场条例》时,开始增设“乡会试广额”一门,载录此类史事。此后道光、咸丰以迄光绪年间所纂修的各种《钦定科场条例》皆相沿设立此门,成为此类官书的定例。

梳理雍正至咸丰年间恩诏科举广额的基本史实后,兹尝试对其略加分析。自雍正登极以来,在事实层面上,清代科举形成了一个新帝登极恩诏科举广额且特开恩科的新传统,直至清末科举停废,清室列帝皆遵循未变。

恩科和恩诏科举广额,皆非雍正首创。雍正以前,明清两朝唯一的一次恩科是康熙六旬万寿的万寿恩科,尽管当时清廷议定“每十年一举,永著为令”,但它针对的是康熙皇帝个人七旬及以上的整旬万寿,即使后世之君可援用此例,然而活到六十岁以及上的皇帝,已堪称凤毛麟角,故很难成为每位皇帝的例行之典。

问题在于,雍正皇帝为什么在登极之初,就如此大张旗鼓地改变先例,先是大幅度提高新帝登极恩诏科举广额的名数标准,扩大功名范围,惠泽全国各府厅州县等基层各学,覆盖全部的三级科举功名;紧接着又特开登极恩科。反而在其五旬整寿之时,没有援照康熙五旬万寿的先例恩诏科举广额,或比照康熙六旬万寿特开恩诏之例,特开万寿恩科呢?如前文所言,雍正五年,雍正皇帝五旬整寿时,他的政敌或被囚禁或已死去,朝政已完全掌握在他的手中。相反,因为曾静案的缘故,雍正七年竟以孔庙庆云祥瑞大规模恩诏科举广额,而“曾静之狱,表面上看……似纯为消除当时满、汉民族矛盾而发,实则为惩皇子诸党外谪各省之诸王邸下人散布流言蜚语而发”。故索解雍正帝特开登极恩科且恩诏科举广额之举,或可从雍正继位前后与诸王宗室的党争着眼。

据王锺翰研究,“康熙初年以来,又以皇子出居各旗,使原来已削弱的八旗势力又在某种程度上得以恢复。故一旦康熙废除太子,各皇子围绕皇位的斗争又同时表现为八旗对皇权的对抗”,“皇位承继,本为统治者一家一姓之私事,但雍正继位,又引起政局的极大变化。雍正一朝用人行政,莫不与此有关”。故雍正登极使得康熙朝后期的党争和诸王夺嫡之争,更加尖锐和复杂。雍正继位后的用人行政和政策调整等,多与此息息相关。

在笔者看来,雍正特开登极恩科且恩诏科举广额之举,也与此密切相关,其目的就是为了获取民人尤其是汉人士子的支持。康熙三十七年(1698)和四十八年(1709)两次分封皇子为郡王和贝勒、贝子,并以其出居下五旗,其中胤禔、胤祉、胤禵等执掌镶蓝旗,胤禛、胤祺、胤祜等执掌镶白旗,胤禩、胤禟、胤祥等执掌正蓝旗,胤礻我、胤禑、胤礼执掌正红旗。根据冈田英弘、神田信夫等人的研究,满族人没有长子继承制的传统,“在他们看来,每个皇子都有继承皇位的资格,而他们治下的八旗领民对此更是深信不疑。在满族人的理念中,主仆关系才是世间的铁则。……对于满族人而言,自己的旗分便是生活的全部,而对上级的忠诚也不会超越对本旗领主的忠诚”。这些满族社会结构上的特点,使得“受封的皇子都掌握一部分八旗权力,因而他们的党争又被赋予了争夺帝位的新内涵”。也就是说,除皇帝自己掌握的上三旗外,八旗中有超过半数的势力,因为执掌的皇子参与夺嫡,被卷入这场政治斗争。而八旗传统中旗主与属下人之间主奴性的私属关系,以及“一荣俱荣,一损俱损”的利益关系,不仅加剧了八旗势力卷入这种政治斗争的深刻程度,也使得大量汉族官僚或为飞黄腾达,或为明哲保身,被卷入党争。

雍正在继位之初,所掌握的势力,尤其是八旗势力,并不占绝对优势。故他在八旗内部寻找和扶植自己的势力,力图整顿和改革旗务的同时,更要在八旗之外,在民人中寻求和获取支持,借助民人尤其是汉人的力量来稳固统治。

就是在这样的背景下,雍正登极恩诏中首次大范围而且大幅度地恩诏各级科举广额,并为此特开登极恩科。一方面,借登极恩科会试且恩诏会试广额,可以在中央层面直接大量选拔和培养属于自己的势力;另一方面,借恩科乡试和大规模恩诏各省乡试广额,获取和加强省级地方士绅对自己的拥戴和支持;最后,登极恩诏中首次在全国范围大幅度地恩诏府厅州县等基层各学全面广额,无疑更能扩大其在基层的影响和获取地方的广泛支持。更何况,康熙皇帝在第一次废太子时,就曾利用科举作为政治斗争的工具,以恩诏科举广额为手段,笼络士人,安抚天下士子。

由于新帝登极改元这一重大典礼的至高礼仪规格和《登极诏》覃恩条款自身的极强延续性,使雍正此举在极好地掩饰其功利性的同时,也蒙上了鲜明的礼仪性外衣。对皇权而言,在常规权力之外,披着礼仪性的外衣展现或扩大皇帝的特殊权力,无疑是极佳的选择。于是,新帝登极恩诏科举广额且特开恩科,就成为后世继统之君皆可例行的恩例。

王亚南研究中国官僚政治,特别注意到“任一施行科举制的王朝,都必得为专制君主保留亲自钦定的制举方式”,因为“专制君主及其大臣们施行统治,没有用人的特殊权力,没有任意拔擢人的特殊权力,就根本无法取得臣下的拥戴”。故雍正开创的登极恩科且恩诏科举广额,已不是科举取士中传统意义上的皇帝“钦定”或“钦赐”,而是在已然常规化和制度化的科举制之外,创造了一种专门体现皇帝权力的“另一种科举”,这种科举已溢出原有体制,堪称科举制度领域皇帝权力的“自我展示”。

值得注意的是,雍正朝以前恩诏科举广额的诸多恩例,多为会试广额或乡、会试皆广额,广额的范围大致相同,名数标准亦相差不太悬殊,没有形成明显的差序等级。雍正登极恩诏科举广额且特开恩科,极大提高和强化了皇帝登极改元的恩例。此后,恩诏科举广额的其他恩例,在雍正以降或遭取消废止或被降低规格。二者先后相承,体现了恩诏科举广额礼仪化或等级化的过程,清代恩诏科举广额的恩例也因此形成鲜明的等级体系。于此可见雍正时期这方面的制度变革对清朝科举的重大影响。

雍正朝恩诏科举广额背后的党争因素,完全延续了顺康年间那种旨在维护现实统治,将其作为政治斗争工具和手段的特点,并进一步被强化。只是因为很好地利用了新帝登极改元庆典和孔庙庆云祥瑞因由来做掩饰,显得没有那么功利性,且令其兼具礼仪性。至于雍正朝以后的恩诏科举广额,已不再作为政治斗争的工具和手段,更多的是作为皇权的礼仪性缘饰。就此而言,雍正朝也是一大转折。

此外,雍正朝两次大规模恩诏科举广额,与雍正初年乃至雍正一朝用人行政、权力结构和满汉关系中“重用汉人”的一面,都有极相似之处。雍正重用汉人,朝中如张廷玉、蒋廷锡、张鹏翮、田从典、朱轼、励廷仪、李周望等,地方如李卫、李绂、嵇曾筠、孔毓珣、杨名时等,军队中如岳钟琪、韩良辅、马会伯、路振扬等。这与顺治、康熙两朝形成鲜明的对比。这一趋势在乾隆皇帝继位后得到调整,乾隆朝前期大力推行满化政策,当与此不无关系。

学界对于雍正皇帝的统治功绩,在八旗势力的消长以及旗人和民人的社会结构调整方面,有这样的评论:“康熙末年,根植于满族人社会结构的弊端引发政局急剧动荡,而康熙帝却无力予以解决。雍正帝即位后,不惜牺牲支持者的利益以获取独裁权,进而对八旗制度和地方行政制度进行了根本性的改革,这一改革使满蒙汉三族结成有机的政治体,并使得清朝的国祚绵延长久。”而雍正帝实施的这些制度性变革,推原其始,已肇端于登极恩诏中的恩诏科举广额。故雍正统治时期的制度变革在清朝制度和政治变革乃至明清制度的递嬗因革中,成为一个独立的制度史时段——“雍正改制”。

(作者张瑞龙,系中国人民大学历史学院副教授)