汉唐时期,具有海洋生活经验的滨海人群主要观察潮位高低与潮时(满潮和干潮到来的时刻,或潮生时刻),在观察过程中,逐步认识到潮汐变化与月亮盈缩相关,并以此为基础,推算潮时,设计高低潮时推算表;一部分知识精英则根据具象经验做出想象,结合海、百川、天汉以及日、月等代表的世界构成的观念,思考海潮成因及其变化规律,提出天河入海相激成潮(水激说)、日落海中激水而潮生(日激说)、地动气变而致潮汐(地动说)等阐释潮汐成因及其变化的理论性认识。主要来自滨海人群的经验性认识与主要来自知识精英的观念性认识相辅相成,共同构成汉唐时期的海潮知识体系。

宋人继承汉唐以来的知识传统,继续观察海潮,进一步总结观察所得的经验性认识,探讨潮汐变化的规律,根据月亮的运行,“候月知潮”,推算潮时;将对潮汐规律的普遍性认识与在具体地点的观察实践相结合,确定各地的潮候;利用潮水涨落的规律,确定起航、航行、停泊的时间,以“潮次”或“潮”表示航行的水程;将对潮至点、潮至线的认识,运用到港口码头、滨海塘堰的建设以及盐业生产等经济活动中,摸索出很多具有创新意义的做法。本文即试图在前人研究的基础上,围绕“候月知潮”、各地潮候、潮次与近海航行、潮至线与滨海塘堰等四个问题,展开一些讨论,以进一步明晰宋代对海潮的认识与利用,以及其在中国古代潮汐认识与利用史上的地位。

一、“候月知潮”

虽然具体的分析论述有所不同,但总的说来,宋人普遍认同潮汐“系属于月”的说法,认为潮汐变化与月亮运行的周期基本一致。张君房《潮说》[撰成于大中祥符八年(1015年)前后]谓“潮之为体也,父天母地,依阴附阳,其本则系属于月焉”,“夫月之经天,若水之涨海,以躔次于河汉,犹奔激于川流。月之循环,不离于天;海之潮汐,亦常在海”。燕肃则试图整合月、日对潮汐的影响。他说:

大率元气嘘翕,天随气而涨敛,溟渤往来,潮随天而进退者也。以日者,众阳之母,阴生于阳,故潮附之于日也;月者,太阴之精,水乃阴类,故潮依之于月也。是故随日而应月,依阴而附阳,盈于朔望,消于朏魄,虚于上下弦,息于辉朒。故潮有小大矣。

元气是“天”的本原,由阳、阴冲和而成,并通过阳、阴对立统一的运动而推动“天”的运行。大海既是“天”的组成部分,其往来进退就与“天”的运行同步。因此,海潮形成的根源在于阳、阴二元的对立统一,潮水的大小也就是“随日而应月”,亦即随着太阳与月亮的运动而有所变化。虽然燕肃说潮亦“随日”,但潮之大小,实“依之于月”,故月亮的运行对潮汐变化发挥着主导作用。

余靖、沈括都明确反对卢肇“日入海而潮生,月离日而潮大”的说法,主张潮汐“系属于月”。余靖说自己“尝东至海门,南至武山,旦夕候潮之进退,弦望视潮之消息”,故“知卢氏之说出于胸臆,所谓盖有不知而作者也”。他认为“夫阳燧取火于日,阴鉴取水于月,从其类也。潮之涨退,海非增减,盖月之所临,则水往从之”,“彼竭此盈,往来不绝,皆系于月,不系于日”。沈括也认为卢肇之说“极无理”,盖潮汐“若因日出没,当每日有常,安得复有早晚?”他说自己“尝考其行节”,注意到“每至月正临子、午则潮生,候之万万无差”,所以“月正午而生者为潮,则正子而生者为汐;正子而生者为潮,则正午而生者为汐”。

具有海上航行经验的徐兢也试图综合考虑地、月、日与潮汐的关系。他认为“天包水,水承地,而一元之气升降于太空之中”,故气升则地沉,海水溢而成潮;气降则地浮,海水缩而为汐。阳、阴二气各有升降,故一昼夜之内,各有两次潮、汐:“然昼夜之晷,系乎日;升降之数,应乎月。月临于子,则阳气始升;月临于午,则阴气始升,故夜潮之期,月皆临子;昼潮之期,月皆临午焉。”昼夜的变化,取决于太阳;元气的升降,对应于月亮的运行——月临于子宫位置,则阳气开始上升,形成夜潮;月临于午宫位置,则阴气开始上升,形成昼潮。所以,真正影响潮汐的仍然是月亮的运行。

既然潮汐“系属于月”,潮汐变化与月亮运行的周期基本一致,那么,自然可以根据月亮的运行,来推知海潮的变化,即“候月知潮”。因此,北宋时期,张君房、燕肃、余靖、沈括、徐兢等人均从月亮的运行、变化出发,通过推算或观察,提出对潮汐变化规律的认识。

张君房说:“月之行运者,天之十二宫分;潮之泛历者,地之十二辰位。月周于次舍,惟三百六十五度;潮凑于昼夜,乃计一百刻之间……日迟月速,二十九日差半而月一周天,辰迁刻移;二十九日差半而潮一复位(谓十有二辰位)。”因此,以月之运行揆潮汐变化,“候月知潮”,相差不会太远(“又奚辽哉”)。具体地说,在合朔日,日月会同,潮水最大,“自此而后,月渐之东,一十五日,与日相望”,“望日之潮犹朔之大也”。朔日(初一)、望日(十五)潮水既然最大,朔、望二日之间潮汐即由大变小、复由小变大。由于月亮的实际运行或有快慢,与其应当到达的位置有所不同(“月以迟疾而爽度,或舛于数也”),与之相应,潮汐之来去时间也会有差别,有时会稍晚(“潮以往来而差期,或后于时也”)。所以,他根据窦叔蒙的方法,设计了一个图表。“月相”栏以宫次、度数来标明(“月则分宫布度”),即标明月亮每天运行在天球上的度数(“以十二宫为准”);“潮时”栏以十二时辰和刻数标明(“潮则著辰定刻”),即标明每天十二时辰中海潮的刻数(“以一百刻为法”)。在他设计的潮图上,“月右天以东行”“潮循地而西转”,大概是在“月相”栏中,以右为东,逐次标明月相的变化;在“潮时”栏中,则以向下(西)为次,逐次标明不同日期高潮位的时辰。这样,“月有盈虚朒朓,潮有浮洑奔冲”,在图上就可清晰地看到月亮盈亏与潮时变化间的关系。“若有侧陂,运行诸刻,略无毫厘之差耳”,图上的标识虽然高低参差,其表示的潮时却分毫不差。

在窦叔蒙《潮时图》的基础上,张君房更进一步指出了月亮每日运行的度差(“月一日行十三度差”),以及由此而引起的潮汐起落的日差:“凡潮一日行三刻三十六分三秒忽,差二日半行一时,一月一周辰位,与月之行度相准。”满潮时刻每日向后延三刻三十六分三秒忽,大致相当于48分26秒;每两天半,满潮时刻向后延一个时辰。满潮时刻每天推迟48分26秒,一个月累计24小时13分,即仍回复到初一满潮的时刻。根据这一规则,只要观察初一的满潮时刻,即可推算出当月内每日的满潮时刻。李文渭、徐瑜把张君房提出的这种算潮法称为“潮时日迟法”或“日迟算潮法”。

燕肃对潮时的认识,则主要来自实地的观察。他说:

大中祥符九年冬,奉诏按察岭外,尝经合浦郡,沿南溟而东,过海康,历陵水,涉恩平,住南海,迨由龙川抵潮阳,洎出守会稽,移莅勾章。已上诸郡,俱沿海滨,朝夕观望潮汐之候者有日矣。得以求之刻漏,究之消息,十年用心,颇有准的。

据《宋史·燕肃传》,可知燕肃在任越州知州之前,曾任广南西路提点刑狱和广南东路提点刑狱,分别驻邕州和广州。其所述“经合浦郡,沿南溟而东,过海康,历陵水,涉恩平,住南海”,当是由广南西路,经海道,赴广州。“由龙川抵潮阳”,则当指由广州北上,经过惠州(龙川郡)、潮州(潮阳郡),沿海航行,最终至越州。他在越州任职不足一年[天禧五年(1021年)十一月至乾兴元年(1022年)十月],又移知明州[乾兴元年十月至天圣二年(1024年)],《海潮论》当作于其知明州时。沿海航行及其在越州、明州的两年多观察经历,是他研究、认识潮汐现象的经验来源。在《海潮论》中,他具体描述自己在越州、明州的观察所得,说:

今起月朔夜半子时,潮平于地之子位四刻一十六分半,月离于日,在地之辰,次日移三刻七十二分,对月到之位,以日临之次,潮必应之。过月望,复东行,潮附日而又西应之,至后朔子时四刻一十六分半,日月潮水俱复会于子位,其小尽则月离于日,在地之辰,次日移三刻七十三分半,对月到之位,以日临之次,潮必应之。至后朔子时四刻一十六分半,日月潮水,亦俱复会于子位。于是知潮常附日而右旋,以月临子午,潮必平矣,月在卯酉,汐必尽矣。或迟速消息之小异,而进退盈虚,终不失其期也。

“今起月朔夜半子时,潮平于地之子位四刻一十六分半,月离于日,在地之辰”是说每月的朔日,满潮位在子时四刻一十六分半到来(每一时辰分为八刻,十二时辰合计九十六刻。每刻分为一百分。依此,每刻相当于15分钟,每分约相当于0.15分钟,即9秒。子时四刻一十六分半,即0时2分28.5秒)。初二的满潮时刻向后移三刻七十二分,为子时七刻八十八分半,即0时58分16.5秒。逐日类推。过了望日之后,满潮时刻又向前移,直到朔日,又回到子时四刻十六分半满潮。小尽,即小建,系二十九日的月。在小尽月,初二的满潮时刻在子时七刻九十分,即0时58分30秒;到下一月的朔日,仍然回复到子时四刻十六分半满潮。“潮常附日而右旋,以月临子午,潮必平矣,月在卯酉,汐必尽矣”,是说潮水虽然受太阳运行的影响而向后推移,但月亮临于子位、午位(亦即子时、午时,分别相当于今北京时间23—1时、11—13时),必然满潮;月亮临于卯位、酉位(亦即卯时、酉时,分别相当于今北京时间5—7时、17时—19时),潮水必退至干潮位。按照燕肃的说法,初三、初四以至十五,满潮之期每日向后推移三刻七十二分,即55分48秒。根据这个规律,即可计算出每天的满潮时刻。“或迟速消息之小异,而进退盈虚,终不失其期也”,是说海潮涨落的时间、速度有时候会有些差别,但其总的趋势是符合上述规律的。显然,燕肃的上述认识是其逐日观察、记录的结果。

余靖对潮时的认识,是将观察与根据日月运行规律所做的推算相结合而得出的。他说:“日月右转而天左旋,一日一周,临于四极。故月临卯、酉,则水涨乎东西;月临子、午,则潮平乎南北。”月临卯、酉、子、午,是说月亮运行到黄道十二宫的卯宫、酉宫、子宫、午宫的位置上,分别是春分月(二月)、秋分月(八月)、冬至月(十一月)和夏至月(五月)。这是来自观察经验。“夫昼夜之运,日东行一度,月行十三度有奇,故太阴西没之期,常缓于日三刻有奇。潮之日缓其期,率亦如是。自朔至望,常缓一夜潮;自望至晦,复缓一昼潮”,月没之期既然每天推迟三刻有余,则潮来之期每天亦当推迟三刻有余。每个月累积起来,潮来之期就推迟一昼夜。这是根据日、月运行的规律推算而来的。“朔、望前后,月行差疾,故晦前三日潮势长,朔后三日潮势极大。望亦如之”,“月弦之际,其行差迟,故潮之去来亦合沓不尽”。朔日、望日前后,月行较速(“差疾”);月弦之际,月行较慢(“差迟”),也来自观察经验。月行速,则引力大,故潮亦大;月行迟,则引力小,故潮亦小,来去不分明(“合沓不尽”),这是将观察经验与分析演绎相结合而得出的认识。“盈虚消息,一之于月,阴阳之所以分也。夫春夏昼潮常大,秋冬夜潮常大,盖春为阳中,秋为阴中。岁之有春秋,犹月之有朔望也。故潮之极涨,常在春秋之中;涛之极大,常在朔望之后,此又天地之常数也”,月亮盈虚、潮汐消长,都取决于月亮,而阴阳变化也会发生作用。一年之内,阴阳变化,导致春夏秋冬四季的变化。春夏阳气重,故昼潮大;秋冬阴气重,故夜潮大。而阳中、阴中之时,阳、阴之气最盛,故潮亦最大。这是利用“潮系于月”的一般性认识,结合阴阳变化,来解释潮汐的季节变化。

徐兢虽有丰富的航海经验,但在海上观察潮起潮落殊为不易,故其对潮汐之认识,主要来自其时较为普遍的知识。他说:

日之行迟,月之行速,以速应迟,每二十九度过半,而月行及之,日月之会,谓之合朔。故月朔之夜潮,日亦临子;月朔之昼潮,日亦临午焉。且昼即天上而言之:天体西转,日月东行,自朔而往,月速渐东,至午渐迟,而潮亦应之,以迟于昼。故昼潮自朔后迭差而入于夜,故所以一日午时、二日午末、三日未时、四日未末、五日申时、六日申末、七日酉时、八日酉末也。夜即海下而言之:天体东转,日月西行,自朔而往,月速渐西,至子渐迟,而潮亦应之,以迟于夜。故夜潮自朔后迭差而入于昼,此所以一日子时、二日子末、三日丑时、四日丑末、五日寅时、六日寅末、七日卯时、八日卯末也。

日、月合会,乃成大潮;而由于日行迟、月行速,故日、月合会之后,二者渐离,潮候亦遂渐迟,每日潮候差迟大约半个时辰,即约为一个小时。这样的认识,较之张君房、燕肃所论,要粗略得多,反映了宋时知识精英对潮汐变化的一般认知水平。

总之,北宋时期,知识精英及一般民众当普遍认同潮汐“系属于月”的说法,在确定每日潮时差的前提下,通过观察月亮的运行推算一个朔望月内的潮时和潮位,并综合考虑日、月在一年内的运行,推算或解释潮汐在一年内的变化。“候月知潮”是宋人认识与推算潮汐时刻、潮汐大小的基本方法。

二、各地潮候

张君房的《潮说》,大概撰于大中祥符八年至九年其知钱塘县时,但他对潮时的认识,主要来自推算,故未能充分注意到各地潮时的差异。燕肃来往于东南沿海诸州间,更在越、明二州任职两年余,对各地海潮满潮、干潮时刻的差异已有所认识,却未能明晰。宝庆《四明志》卷4《叙水》在抄录了燕肃《海潮论》之后,录有一个朔望月的满潮时刻表(“潮候”),其所记各日满潮时刻,却都比《海潮论》所说略晚。如朔日满潮之期,《海潮论》说是子时四刻十六分半,正是子正(一个时辰分为初、正、末三个时段),而“潮候”所列,却在子末;初二满潮之期,据《海潮论》所说,在子时七刻八十八分半,即子末,而“潮候”所列,却在丑初。研究表明,《海潮论》所说满潮时刻,与明州潮时大致相符;而宝庆《四明志》所录“潮候”,却与越州潮时基本相合。因此,燕肃应当注意到越州潮时较之明州略晚,却未予充分重视,故宝庆《四明志》所列“潮候”,并非明州潮候,而是越州潮候。

余靖则明确注意到各地潮时的不同。他说:

昔窦氏为记,以谓“潮虚于午”,此候于东海者矣。近燕公著论,以谓“生于子”,此测于南海者也。又尝问于海贾,云“潮生东南”,此乘舟候潮而进退者耳。古今之说,以为“地缺东南”,水归之海。贾云“潮生东南”,亦近之矣。今通二海之盈缩,以志其期,西、北二海所未尝见,故阙而不纪云。

余靖首先指出,窦叔蒙的观察对象是“东海”(唐淮南道沿海,今黄海苏北沿海),所以他说潮位在午时最低(“潮虚于午”);燕肃的观察对象则是“南海”(宋越州、明州沿海,今东海浙东沿海),所以他说潮在子时开始发生(“生于子”);在广州的海贾(当是远航的海商)则说,海潮从东南方发生,逐步向前推进(“潮生东南”),这是操舟弄船的人观察潮汐的涨消以决定船舶进退而得出的认识。不同海域潮汐来去时刻不同,距离海岸远近不同的海域,潮汐也有早晚,这是余靖的认识较之窦叔蒙、燕肃等前贤,最为重要的推进。余靖接着分别阐述了他观察到的东海与南海潮候:

尝候于海门(通州海门县),月加卯而潮平者,日月合朔则旦而平,日缓三刻有奇,上弦则午而平。望已前为昼潮,望已后为夜潮(此皆临海之候也,远海之处则各有远近之期)。月加酉而潮平者,日月合朔则日入而潮平,上弦则夜半而平,望则明日之旦而平。望已前为夜潮,望已后为昼潮。此东海之潮候也。

“月加卯”,指卯月(春分月,即二月);“月加酉”,指酉月(秋分月,即八月)。余靖说通州海门沿海每年在二月、八月潮位最高。在二月,朔日干潮出现在旦时(天亮时分,相当于今北京时间6时前后),之后每天推迟三刻,所以,上弦月时(初七、初八)的干潮就要到午时(11—13时)。十五之前,满潮都在白昼出现;十五之后,满潮都在夜间。在酉月,朔日的干潮是在日入时分(18时左右),上弦月时的干潮在夜半(23—1时),望日的干潮就要到第二天平旦时分(3—5时)。余靖接着又说:

又尝候于武山(广州望船之处),月加午而潮平者,日月合朔则午而潮平,上弦则日入而平,望则夜半而平。上弦已前为昼潮,上弦已后为夜潮。月加子而潮平者,日月合朔则夜半而潮平,上弦则日出而平,望则午而平。上弦已前为夜潮,上弦已后为昼潮。此南海之潮候也。

广州武山海岸的潮汐每年于五月(午月)和十一月(子月)到达最高位。在五月,初一满潮在午时,上弦月时满潮在日落时分,而望日则在夜半。在十一月,初一满潮在夜半,上弦月时满潮在日出时,而望日则在午时。这里的认识,与现代观测结果也大致相符。

余靖特别说明,他在通州海门县观察到的东海潮候是“临海之候”,“远海之处则各有远近之期”。其所说的南海潮候,是在“望船之处”的武山(当即南海神庙所在的扶胥口,在今广州黄埔区庙头村)观察到的,远海之处潮期亦当不同。沈括则注意到潮生时刻与海岸间的关系,说一般是“以海上候之得潮生之时,去海远,即须据地理增添时刻”。人们对潮时的认识,是在海岸上观察的结果。若溯河口而上,离海岸越远,潮生时刻就越迟。

认识到潮时、潮位的地域差异之后,为了适应经济与社会生活的需要,宋代滨海人群越来越注意观察、记录、推算本地的潮时、潮位,形成对潮汐月内变化的认识,称为潮候。今见记载中,除上文所及越州、明州潮候,杭州(临安)、京口、福州等地均存有潮候的记录。

在杭州观察、记录浙江潮候,早在唐代即已开始。元人陶宗仪说:

其(引按:浙江)昼夜二潮甚信,上人(引按:赞宁)以诗括之曰:“午未未未申,申卯卯辰辰。巳巳巳午午,朔望一般轮。”此昼候也。初一日午〔末〕(未),初二日未初。十五日如初一。夜候则六时对冲,子午、丑未之类。

“午未未未申,申卯卯辰辰。巳巳巳午午”,是初一至十五、十六至三十昼潮的潮候。初一(十六)是午末满潮,初二(十七)是未初,初三(十八)是未正,初四(十九)是未末,初五(二十)、初六(二十一)都是申时。依次类推。夜潮隔六个时辰(12个小时)与之相对应,故子对午、丑对未,等等。赞宁是吴越国时期至北宋初期的高僧,约卒于咸平四年(1001年)。他将时人对浙江潮候的认识概括为诗诀,便于记诵。这些认识,在此之前当早已形成。

至和三年(1056年)八月,时任监浙江税场吕昌明主持重定了浙江潮候。浙江税场,当即浙江税务,为杭州五处税务之一。乾道《临安志·仓场库务》谓“浙江税务,在浙江岸,跨浦桥南”。吕昌明盖以其职司所在,在前人基础上,重新厘定了浙江潮候。

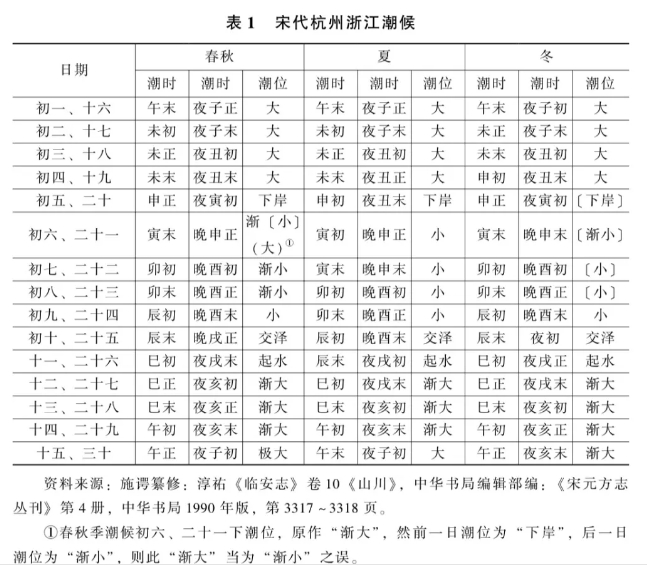

吕昌明重定的潮候分为春秋季、夏季、冬季三种,应当分为三栏张布。每一种潮候均写明一个朔望月内从初一至三十每天两次潮的满潮时刻及其潮位(满潮时的最高潮位)高低(大小)。笔者将三种潮候的内容合并,制成表1。

吕昌明重定的浙江潮候,无论是春秋季潮候,还是夏季、冬季潮候,与赞宁所传浙江潮候诗诀均有所不同(按照赞宁诗诀的表现方式,吕昌明所定春秋季潮候可简述为:午未未未申,寅卯卯辰辰,巳巳巳午午;夏季潮候可简述为:午未未未申,寅寅卯卯辰,辰巳巳午午;冬季潮候可简述为:午未未申申,寅卯卯辰辰,巳巳巳午午。这些均与赞宁诗诀不完全相合),说明自晚唐、吴越国时期至北宋中期,杭州官民对潮候的观察、记录更为细致、精确。比较三种潮候,可以见出:夏季初五至十二(二十至二十七)昼潮的满潮时刻均较春秋季早约三分之一个时辰(约40分钟),夜潮则自初四至十三(十九至二十八)就比春秋季早约三分之一个时辰;冬季初一、十六的夜潮满潮时刻比春秋季早约三分之一个时辰,初二至初四(十七至十九)的昼潮比春秋季晚约三分之一个时辰,初十至十五(二十五至三十)的夜潮则比春秋季早约三分之一个时辰。凡此,皆当来自长期细致的观察,当时的浙江税务应当有专人负责观察、记录并厘定潮候。

三种潮候均用“大”“下岸”“渐小”“小”“交泽”“起水”“渐大”“极大”表示一月内潮位的变化。初一至初四(十六至十九),无论春秋、夏、冬,昼夜潮均为“大”;初五(二十)“下岸”(应是指满潮位中等,即中潮);初六至初九(二十一至二十四)“渐小”或“小”,即满潮位逐渐降低,初十(二十五)“交泽”(应是指满潮位最低,即小潮);然后,十一(二十六)“起水”(当是指满潮位渐高),十二至十四(二十七至二十九)“渐大”,十五(三十)“极大”、“大”或“渐大”,亦即满潮位最高。

因此,所谓潮候包括昼夜(晚)潮时与潮位两项内容。在宋代的杭州,它由监浙江税场负责厘定,很可能就张布在浙江税场衙署外(未见碑刻,可能写在粉壁上)。

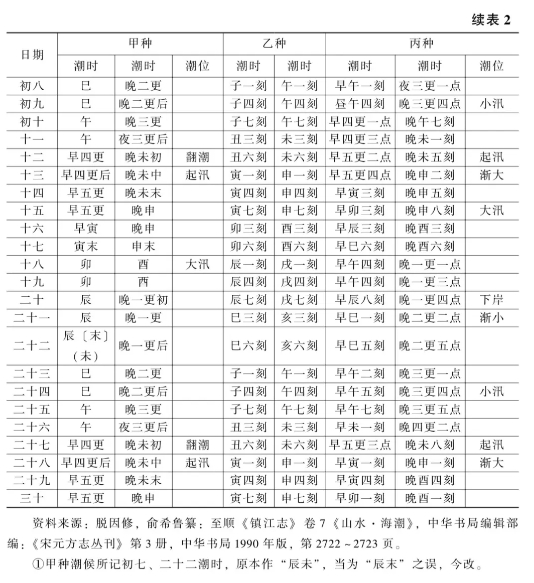

至顺《镇江志》卷7《山水·海潮》说:“京口潮候,与钱塘诸江先后亦颇异。今以前辈所传诸本校之,其早暮时刻,又自有不同者,故具载以备参考。”其时编者所见,有“前辈所传诸本”,可知京口地区对潮候的观察、记录早有渊源,当传自宋代,至少是南宋时期。其下录有潮候三种(分别称为甲种、乙种、丙种,见表2)。其中,乙种未记潮位变化,初一、十六的早潮满潮时刻在卯时三刻(约5时45分)、酉时三刻(约17时45分),潮时每日向后延三刻,非常整齐,应当来源较早。丙种逐日记录一月内各日早晚满潮时刻,并注明潮位变化的趋势,较为详细,其形成时间应当较晚。所记初一昼潮的满潮时刻在卯时五刻(约6时15分),夜潮满潮时刻在酉时四刻,潮时较乙种所记晚。而甲种所记初一(十六)昼潮满潮时刻在寅时(3时前后),夜潮满潮在申时(15时前后),其当月大汛又在初三、十八。其所记潮汛应当是夏季的潮汛。乙种所记各日潮时比甲种所记各日潮时晚,较丙种所记略早,或是冬季的潮候。那么,丙种所记就应当是京口春秋季的潮候。

淳熙《三山志》卷6《地理类六·江潮》所录是“潮入州城内河之候”,亦即福州城内河的潮候,当是福州临河务观测、记录的结果。其所记潮候较为简略,按照赞宁诗诀的格式,可以简述为:午午未未申,申酉酉卯卯,辰辰巳巳巳。它特别指明十五、三十的满潮时刻是巳末午初,那么,初一、十六的满潮时刻就是午正,初二、十七的满潮时刻则当是午末。其后,满潮时刻每两日向后延一个时辰。福州内河潮候未记录潮位变化,所记潮时亦较为简略,可能形成较早。其注云:“江潮常缓海潮三刻,至入河,则又少迟耳。”也就是说,闽江潮比福州城内河潮略早,而闽江口外的海潮则要比福州城外的闽江潮早三刻。

淳熙《三山志》在记录福州城内河潮候前有一段引言,述闽江航运之通达繁忙,谓:“循州境东出,涨海万里,潮随月长,昼夜至如符契。”“南望交广,北睨淮浙,渺若一尘,乘风转舵,顾不过三数。自伪闽时,蛮〔舸〕(那)放椿,且次江岸。”而“道闽安之上,江面澄阔,别为西峡,逾于南台,皆会于怀安,进而至汤背止,以与溪流接。〔自〕(白)爱湋东下,萦纡数百里,危径狭过,行者蚕足,轻舟朝发,乃一夕可至”,故“国初六县盐舸径输州仓,以达于上四郡,今福清、长乐、涵头岁运未尝停,民无酤米酿作,两溪糯粒,舳舻相衔。岁小俭,谷价海涌,南北舰囷载歘至城外,其诸货宝,回往不可名计,浮于海,达于江,以入于河”。显然,时人对福州城内河潮候的观察、记录,以及对闽江潮与海潮潮时的推算,都是为了适应船舶“浮于海,达于江,以入于河”的需要。据此可知,杭州(临安)、越州、明州、京口等地对潮候的观察、记录与推算,也是为了适应船舶进出港口以及航行的需要。

杭州(临安)、明州、京口、福州等地均为一日二潮(即半日潮),潮候比较稳定。周去非《岭外代答·地理门》谓:

江浙之潮,自有定候,钦廉则朔望大潮,谓之先水,日止一潮。二弦小潮,谓之子水,顷刻竟落,未尝再长。琼海之潮,半月东流,半月西流。潮之大小,随长短星,初不系月之盛衰,岂不异哉!

宋代钦州理灵山县,后徙治南宾寨,在今广西钦州市;廉州治海门镇,在今广西合浦县。钦、廉二州所临之海,即所谓“珠母海”。《太平寰宇记》太平军(廉州)石康县“珠母海”条谓:“大海在县西南一百六十里。珠母之海去县八十里,采珠之所,即合浦也。”出于采珠的需要,人们对这一海域潮汐的观察必甚早。周去非说钦、廉二州海域(珠母海)在朔日、望日每天只有一次大潮,在上弦月日、下弦月日也只有一次小潮,而且时间甚短促。现代观测结果表明,今广西北海及其西南沿海地区的潮汐,确实是典型的日潮(在一个太阴日内只有一个高潮和一个低潮,而且在半个月内持续出现七天以上,另有少数几天为半日潮)。

“琼海之潮”,当指琼州海峡之潮。《太平寰宇记》谓太平军东南至宁海珠池,“极海岸与琼州相对处四十四里”。雷州(治海康县)“东至海岸二十里,渡小海抵化州界地名碙洲泛海,通恩等州并淮、浙、福建等路。南至海一百三十里。递角场,琼州对岸,又云渡小海至崖州四百二十里。西至海六十里围洲,通连安南诸蕃国路……东南一百四十里至海,泛海入琼州。西北至罗州零绿县界一百六十里。西南一百三十里泛海至儋州岸,不尅里限交趾路”。则所谓“琼海”,当指由雷州递角场渡海至琼州的今琼州海峡。周去非说琼海的潮汐较为复杂,盖为不规则的日潮(在一个朔望月内出现一天一次高潮和一次低潮的天数不到一半,而多数时间为一天两次高潮、两次低潮的不规则半日潮)。周去非谓琼海之潮“半月东流,半月西流”,盖指其约有半个月为日潮,余下的半个月为半日潮,而且潮大潮小也并无规律可循(与月亮的运行之间找不出关联)。凡此,与现代科学观察所得认识亦大致相符。

三、潮次与近海航行

今见文献中,以“潮数”表示航路之远近,初见于唐时义净(635—713年)所撰《南海寄归内法传》。义净说南海诸洲有十余国,“诸国周围,或可百里,或数百里,或可百驿。大海虽难计里,商舶惯者准知。良为掘伦初至交广,遂使总唤昆仑国焉。唯此昆仑,头卷体黑,自余诸国,与神州不殊。赤脚敢曼,总是其式,广如《南海录》中具述。驩州正南步行可余半月,或乘船才五六潮,即到匕景。南至占波,即是临邑”。据义净所说,南海诸国之大小及其相互间的距离,难以里数计,富有航海经验的“商舶惯者”按照航行所经的潮数推算(“准知”)里程。唐时驩州治九德(今越南荣市),“匕景”又作比景、北景,当在今越南横山以南(或谓在今越南顺化)。义净说由驩州乘船沿海航行至匕景需“五六潮”,其上文则叙昆仑(掘伦)人之形貌衣着,而昆仑人正是“商舶惯者”。因此,以潮次计量航程,或即得之于善于使舶航海的昆仑人。

实际上,唐时计量航海行程大抵多用航行日数或里数表示。一般说来,远海长距离航行多用日数计程,近海航行则或用里数计程。贾耽《皇华四达记》记广州通诸蕃国海道,谓:

广州东南海行,二百里至屯门山,乃帆风西行,二日至九州石。又南二日至象石。又西南三日行,至占不劳山,山在环王国东二百里海中。

由屯门山西行,经九州石(在今七洲列岛,属海南文昌市)、象石(在今独珠岛,属海南万宁市),到占不劳山(在今越南中圻),均用航行时日表示其路程。其下所记历诸国到乌剌国航海水程,亦皆用时日表示。而其记由登州经渤海、黄海诸岛至新罗水程,则均用里数表示:

登州东北海行,过大谢岛、龟歆岛、末岛、乌湖岛三百里。北渡乌湖海,至马石山东之都里镇二百里。东傍海壖,过青泥浦、桃花浦、杏花浦、石人汪、橐驼湾、乌骨江八百里。乃南傍海壖,过乌牧岛、贝江口、椒岛,得新罗西北之长口镇。又过秦王石桥、麻田岛、古寺岛、得物岛,千里至鸭渌江唐恩浦口。

《元和郡县图志》说东海县(彼时辖境主要在郁州岛上,在今连云港连云区)“西至州(引按:指海州)水路九十里”,也是指航行里程。

宋代远海长距离航行仍多用日数计程,近海航行亦多用里数计程。《诸蕃志》记载:真腊国,“自泉州舟行顺风月余日可到”;凌牙斯加国,“自单马令风帆六昼夜可到,亦有陆程”;佛罗安国,“自凌牙斯加四日可到,亦可遵陆”。同书又谓阇婆国在泉州之丙巳方,“率以冬月发船,盖借北风之便,顺风昼夜月余可到”。由阇婆国东行,“泛海半月至昆仑国。南至海三日程,泛海五日至大食国。西至海四十五日程。北至海四日程。西北泛海十五日至渤泥国。又十日至三佛齐国,又七日至古逻国,又七日至柴历亭,抵交趾,达广州”。凡此,都是远海长距离航行。《太平寰宇记》说从明州“东北至大海岸浃口七十里,从海际浃口往海行七百五十里至海中检山”,则是以里数表示航行距离。《武经总要》记广州“东南海路四百里至屯门山,二十里皆水浅。日可行五十里,计二百里。从屯门山,用东风,西南行七日至九乳螺州,又三日至不劳山(在环州国界),又南三日至陵山东(有甜水)。其西南至大食、佛、师子、天竺诸国,不可计程”。从广州至屯门山是近海航路,计程用里;从屯门山至陵山是远海长途航行,故以日数计程。

两宋之际,方勺说:“自登州岸一潮渡海,即至岛,岛有五所,即《禹贡》之羽山。”虽然仅见此一例,但说明彼时北方沿海已开始使用以潮数计量航程之法。南宋时期,以潮数计量航海行程更为普遍。嘉定《赤城志》记宁海县至台州水路,谓“自县东便风一潮,过五屿洋,至牛头洋小泊;潮,入海门。一日夜至州”。由宁海县到台州,一潮,至牛头洋停泊;再一潮,进入海门,到台州。绍定《澉水志》记海盐澉水镇与浙江间往来水路,谓往程“西南一潮,至浙江,名曰上潭”;回程“自浙江,一潮归泊黄湾,又一潮到镇岸,名曰下潭”。显然,潮数既表示航行的距离,亦体现航行的时间。

昌国县境土皆为岛屿,“星罗棋布,全赖舟楫之利以通”,故“皆以潮数约其里之远近,然海而际天,未可以里计”。宝庆《四明志》谓以昌国县城(在今舟山定海区)为中心,西一潮至交门山(即鲛门山),西南二潮至三山,与定海县分界;东南三潮至韭山,南五潮至隆屿,与象山县分界;西北三潮至滩山,与秀州分界;北五潮至大碛山,与平江府分界;东北五潮至神前、壁下,与海州分界;东五潮至西庄、石马山,与高丽国分界。昌国县辖境在今舟山群岛,其“四至八到”均用潮数表示。

一潮航行的距离并不相同。宝庆《四明志》记定海县“四至八到”,谓县城“东至海岸三里,自海岸至鲛门山(引按:青山屿)约半潮,折三十七里,计四十里;从界首(引按:鲛门山)至昌国县约一潮,计二百里”。从县城“北至本县岸二里,即是海面,直连至平江府海洋为界,但以潮下行舟,约一潮,折二百二十里,其分界处系大海”,“东北到本县岸二里,即是大海,直接至昌国县界,以潮下行舟,约半潮至昌国县金塘乡,折一百五十里;自金塘至昌国县二百里”。同是从定海县出发,“一潮”所折的里程,有80里、200里、220里、300里不等。因此,不能不加分辨地根据潮数计算航海路程之远近,其理甚明。

关于中国古代文献记录航海所用的“潮”,何沛东根据民国《霞浦县志》所说“日夜计二十四点,潮水应二涨二落,俗例自涨而落或自落而涨,各称一潮水”,认为“一潮”就是指潮水一次涨落,并据此认为“古人以两地航道沿途潮汐相继发生的次数(或需要候潮的次数)表示航程的远近”,从而将“潮”界定为古代的航海计程单位。其说虽大致可从,然对“潮”的具体内涵,仍须细加辨析。

需要着重说明的是,宋代文献中用于表示航海水程的“潮”实际上是潮次的简称。淳熙《三山志》卷6《地理类六·江潮》说“水路视潮次停泊,犹驿铺也”,又说南北舰囷“浮于海,达于江,以入于河,莫不有潮次云”。“潮次”“视潮次停泊”,都是指根据潮水涨落确定停泊的时间与地点。因此,“一潮”就是一个潮次,代表船舶在一个潮水涨落周期内的起航、航行与停泊,潮水涨落的次数与船只停泊的次数实际上是一致的。

淳熙《三山志》卷6《地理类六·海道》目下记福州沿海海路,“自迎仙至莆门,平行用退,潮十有五(海不计里)”。“平”,当指满潮;“退”,当指落潮。“平行用退”不能通解,或有误字,揣其意,当指一个潮水涨落周期及其航行过程,亦即“一潮”。自福州与兴化军交界的迎仙港(在今莆田涵江区江口镇)到福州最北境的莆门寨,航行共历“潮十有五”,亦即经历15个潮次。

根据进出港、航行方向、停泊点的不同,每个潮次的起航时刻、航行时间与距离、碇泊时刻均不相同。据淳熙《三山志》所记,从迎仙港至莆门寨,其第一潮,“迎仙港,乘半退,里碧头”。盖自迎仙港乘潮水半退之时出港,至里碧头停泊。注文说迎仙港在大溪(迎仙溪)下游,包括迎仙市与子鱼潭;大溪东流合渔溪后出径港,入海。“潮至子鱼潭”,故由迎仙港出海,必须乘潮水半退时起航。里碧头,即今福清江阴半岛最南端的壁头山,山下即今之江阴港。迎仙港与江阴港相隔兴化湾,水路甚近。三江口一带昼潮满潮时刻一般在午时,过午即退潮。盖在未时(14时左右)出港,戌末亥初(20—22时)夜潮涨起时到里碧头泊岸。这样的“一潮”,从半落到半涨,至多四五个时辰。

其第四潮,由婆弄澚(在今福清东瀚镇东南万安码头)出发,“半退,至银盏舷;乘半涨,取钱藏,出止马门(为过浅,溯朝不克,所以必待半涨也)”。也是在半落时起航,待潮水半涨时出止马门(今平潭海坛岛西的水马门)。即使过止马门后继续航行至满潮,此“一潮”航行的时间也不满一落一涨的整个潮水涨落周期。

其第五潮,由止马门出发,“半退,过帆洋(状如帆),泊大、小练(二练门相去十里,无便风,停留逾月)”。“大、小练”,即今之大练岛、小练岛;“二练门”,即大、小练岛之间的海峡。“帆洋”,当即海坛海峡北口。此“一潮”航行,行程甚短,潮水半退时起航,当在满潮时“泊大、小练”。其第六潮,“出练门,至东西洛止(虽近,过此无泊所)”,航程亦甚短。由于二练门浅狭,此“一潮”当在半涨时起航,满潮后即在东西洛停泊。所以,第五、第六两个潮次的航行时间与距离皆较短。

其第八潮从慈澚出发,越过闽江入海口之南支(南交),到琅岐岛停泊。淳熙《三山志》说南交“港内沙浅,大潮二丈六尺,小潮丈有九尺,最为险阨。舟人多于慈澚候便,及晨潮,方挟橹而济,便风则自外洋纵繂”。则南交海域沙浅多滩,须乘昼潮涨起方得通行。这“一潮”航程从晨潮起涨时出航,当在满潮后即停泊(落潮后则沙浅不便航行),只有一个涨潮期(或稍多),实为半潮,也称为“一潮”。

因此,近海航行中的“一潮”,亦即一个潮次,是指船舶在一个潮水涨落周期内的起航、航行、停泊。船舶一般在潮水半落或半涨时起航,航行一段时间,大约在满潮或潮水回落后即停泊下来,其实际航行时间往往不满一个潮水涨落周期。一个潮次内,船舶在海上航行的时间大约为四五个时辰,甚至只有两三个时辰。

开庆《四明续志》卷5《烽燧》记宝祐六年(1258年)九月沿海制置司所定明州招宝山至壁下山十二铺海道水路甚悉。十二铺之间有11段水程。第一程由招宝山(在今宁波镇海区甬江下游北岸)至烈港山(又名猎港,在今舟山金塘岛,即今沥港),第二程由烈港山至五屿山(今舟山七姊八妹列岛),第三程由五屿山至宜山(今舟山大鱼山岛),第六程由下干山(今舟山沈家湾岛)至徐公山(今舟山徐公岛),第九程由北砂山(今舟山泗礁山)至络华山(今舟山西绿华岛、东绿华岛),无论远近,均“约一潮可到”。第四程由宜山到三姑山(今舟山大洋山岛、小洋山岛),“约两潮可到。傍近别无以次山屿,缘相隔稍远,不问晴明阴晦,烟旗火号,皆难相应”。在宜山、三姑山之间没有别的岛屿可供停泊,两潮可到,当是连续航行一个昼夜(12个时辰)。第七程由徐公山至鸡鸣山(今舟山金鸡山岛),“约四潮可到。傍近别无以次山屿,缘相去隔远,不问晴明阴晦,烟旗火号,皆难相应”。四潮,当是两个高潮、两个次高潮,约为两个日夜。第十程由络华山至石衕山(今舟山花鸟山岛),“风水顺便,半潮可到;风水稍逆,便用一潮。傍近别无以次山屿”。“风水”,指风向与潮水。“半潮”,当指半个潮水涨落周期,亦即潮水一次涨或一次落。宝祐六年,吴潜在论及里洋海路(由旧海州沿海南行,经赣口、羊家寨,转料角,进入长江口)时说:

盖海商乘使巨艘,满载财本,虑有大洋、外洋风涛不测之危,所以缘趁西北大岸,寻觅洪道而行。每于五六月间南风,潮长四分行船,至潮长九分即便抛泊,留此一分长潮,以避砂浅。此路每日止可行半潮期程,以为保全财货之计。

里洋海路沙浅多滩,落潮时不能行船,仅在涨潮将半(“潮长四分”)时起航,将要满潮时(“潮长九分”)即抛碇停泊。因此,所谓“半潮”,就是在起潮时起航,满潮前后落碇停泊或靠岸;或者在落潮时出发,干潮前后落碇暂泊。

上引宝庆《四明志》记定海县往平江府、昌国县等处水路,皆称“以潮下行舟”,即在退潮时起航。一般而言,船舶乘昼(午)潮半退出港,夜(晚)潮涨平时泊岸,故一潮大抵由午后至上半夜;或乘夜(晚)潮退潮时出发,至昼(午)潮涨平时泊岸,则一潮大抵由凌晨至午时。在实际航行过程中,何时起航、何时停泊,则须考虑风向、风力与船行方向等各方面因素。熙宁五年(1072年)三月二十六日凌晨(丑时),日本求法僧成寻所乘的船只到达苏州大七山(即大碛山,今舟山大戢山岛),“天翳,不知东西,不出船。巳时,天晴。依无顺风,以橹进船。申时,着明州别岛徐翁山”。阳历四月中旬大戢山的昼潮满潮时刻大约在辰时(8时),巳时正是落潮时分,故即使无顺风,也摇橹起航。“徐翁山”即徐公山,申时正是夜潮起潮时刻(大约14时30分干潮,之后即涨潮)。三月二十七日,成寻一行在徐公山于“巳时,出船。依有北风,以橹进船。未时,着明州黄石山”;又“依南风吹,去黄石山,回船,着小均山,黄石西南山也”。这也是在落潮时起航,涨潮时泊船。四月一日,他们从小均山出发,“辰时,依北风吹,出船。申时,着岱山”,则是在涨潮时起航,落潮时停泊。四月二日,从岱山出发,“辰时,出船。依潮满,以橹进船。午时,到着东茹山”。盖辰时正当涨潮,并不利于起航,故以橹进船。四月四日,他们从东茹山(亦有作“东茄山”者,皆误,当作“东兰山”,即今舟山秀山岛)出发,“巳时,依有顺风,出船。向西行,上帆驰船”,这也是在涨潮时起航,盖有顺风之故。“未时,南见烈港山金塘乡”,因宋朝官府不准成寻等人的船前往明州,故“申时,出船,向东山北边。同二点,止船”。盖成寻所乘船只在烈港山附近停泊一个时辰后,复起航驶向甬江口的招宝山,申时二点(约15时30分)在甬江口停泊。四月五日,“巳时,得顺风,出船。午时,着明州陆地边”,则是利用涨潮进入甬江口,在满潮时分泊岸。显然,舟师充分考虑了潮水涨落、风向等因素,从而得以顺利行船。

正因为近海航行要考虑诸多因素,并不只是根据潮水的涨落行、泊,所以每一潮的实际航程并不相同;而在同样的航路中,来往程航行遭遇的潮水涨落、风向等亦不相同,故潮次亦不相同。由澉水镇至浙江,上潭(去程)一潮,下潭(回程)两潮,就是明证。所以,以潮次计量航程,应当是舟师计算航海行程与时间的方法,更切合于航海实践。

四、潮至线与滨海塘堰

淳熙《三山志》卷6《地理类六·海道》记迎仙港海潮可至子鱼潭,子鱼潭有黄茅墩,“墩南江上,三千余家,属兴化,人烟如海口镇。其墩,溪涨海涌,皆不能没”。子鱼潭、黄茅墩位于海潮溯溪而上的终点(潮至点),亦即溪水与海水交汇之处。在径港与迎仙港二水汇合处,有一座昭灵庙,“潮至应天院前”。昭灵庙建于天禧元年,由邑人高赟率众立庙,其“神能”在于“窒溪流,易平岗,捍涛致雨,护饷弭兵,有功在民,无德不报”。庙前乃海商泊船候风之处:“岁六月,社民集祠其下,时歊热,酒善酸败,辄旬日,比风以持之,号张公酿酒风。浙商常候以为便。”盖海船由迎仙港乘退潮时出港,行至昭灵庙前,候风出海。长溪县韩将军庙(在县北莆门镇,祀汉横海将军韩说)和长乐县通津庙(位于县东南,“凡因舟船之去归,皆契威灵之保护”)都建在滨海港口,具体位置皆在潮至线或其稍上处。

滨海的一些桥梁则建在潮至线稍下处,桥面大抵比高潮位略高。淳熙《三山志》记福清县海口镇潮水可上溯至水陆院西。水陆院位于无患溪(今龙江上源)与东溪汇合处,在福清县城之西(“县西十二里”),属永乐乡,其左建有士林桥。水陆院与士林桥的位置正当潮至点上。又罗源港潮水溯松崎江而上,“潮过四明观”,观前有桥(四明桥)。松山港“潮东行者至大桥,西行者至斗门”。松崎江的四明观、四明桥,松山港的大桥与斗门,都在潮至点上下。泉州万安渡,“水阔五里,上流接大溪,外即海也。每风潮交作,数日不可渡”。蔡襄守泉州,“因故基修石桥”,“春夏大潮,水及栏际,往来者不绝,如行水上”。万安桥的桥面高度正与普通大潮的满潮位相当。

滨海港口的寺观庙宇大都被赋予庇佑滨海人群、保护海上航行的“神能”,其具体位置往往在溯河而上的潮至点或海岸的潮至线上,正在船舶靠岸的上方,其下方就是码头。这样,船舶便于利用满潮靠岸,并尽可能地靠近陆地聚落。横跨滨海河口、与海岸大致平行的桥梁,具体位置被选定在潮至线上下,从而得与沿着海岸的陆路通道相连接。凡此,均表明人们对潮至点、潮至线已有明确的认识,并且能够在生产生活实践中合理地利用这些知识,确定港口、桥梁的具体位置,建设相关设施。

杭州湾两岸的一些庙宇则被赋予了护佑海塘堤堰的“神力”。例如,临安(杭州)英显通应公庙,“在庙子头。宝祐元年,江潮冲啮,神显灵迹,塘岸堵安”;汤村龙王堂,“政和二年,汤村沙岸为潮水所冲,州县立龙王祠以祷之”;惠顺庙,“在江塘。嘉定五年二月,江潮冲啮石塘,帅漕建庙以祷”;顺济龙王庙,“在汤村镇。政和五年,郡守李偃以汤村、岩门、白石等处江潮侵啮,奏请同两浙运使刘既济措置,用石版砌岸,因建庙”。这些庙的具体位置就在塘岸或沙岸上。位于杭州候潮门外、浑水闸西的昭济庙(本为伍子胥庙),就坐落在著名的杭州捍海塘上。建在海塘上的庙宇,一般位于大潮满潮位略高处,说明海塘基址大抵在普通潮汐的潮至线上或略高处。

由于海塘的位置正当普通海潮的潮至线上或略高处,若遇大风潮,则冲激海塘,易形成潮灾,所以,必须采取各种办法,不断加固塘岸,固岸坚守。在长期受到潮水冲刷、发生塌岸的杭州湾北岸,则必须调整海塘的位置。嘉定十五年(1222年),盐官县海塘冲决。浙西提举水利刘垕报告:盐官县城本来距海岸有40余里,“数年以来,水失故道,早晚两潮,奔冲向北,遂致县南四十余里尽沦为海。近县之南,元有捍海古塘亘二十里。今东西两段,并已沦毁,侵入县两旁又各三四里,止存中间古塘十余里”。他认为,“陆地沦毁者,固无力可施;咸潮泛溢者,乃因捍海古塘冲损,遇大潮必盘越流注北向,宜筑土塘以捍咸潮”。他主张重点修筑并不直接受海潮冲击的袁花塘、淡塘,亦即从潮至线向后退若干里,重新构筑防海塘。具体地说,着重加固县城南一里余留存的古塘,将之与县城西的淡塘连接起来;对县东南、西南的咸塘,也尽可能加固,“万一又为海潮冲损,当计用桩木修筑袁花塘以捍之”。新的海潮防线由古塘、淡塘、袁花塘构成,除盐官县城附近仍借由古塘保护,其他各处较之古塘均后退了若干里,大致位于溯河而上的潮至点一线。

华亭、海盐等县境内的防海设施,大约也逐步从潮至线向后移动。绍兴十三年(1143年),张叔献报告说:“华亭东南枕海……柘湖十有八港,正在其南,故古来筑堰以御咸潮。元祐中,于新泾塘置牐,后因沙淤废毁。今除十五处筑堰及置石外,独有新泾塘、招贤港、徐浦塘三处,见有咸潮奔冲,淹塞民田。今依新泾塘置牐一所,又于两旁贴筑咸塘,以防海潮透入民田。其相近徐浦塘,元系小派,自合筑堰。又欲于招贤港更置一石 ”。在柘湖十八港上筑“堰”以御咸潮,在新泾塘上置“牐”以防海潮透入民田,这些堰、牐与在招贤港等处所置的“牐”,皆当位于溯河而上的潮至点上,其实并不紧邻海岸。乾道七年(1171年),秀州知州丘崈说:“华亭县东南大海,古有十八堰,捍御咸潮。其十七久皆捺断,不通里河;独有新泾塘一所不曾筑捺……缘新泾旧堰迫近大海,潮势湍急,其港面阔,难以施工,设或筑捺,决不经久。”他建议在泾塘向内20里的运港筑堰,认为运港比新泾水势稍缓,“若就此筑堰,决可永久,堰外凡管民田,皆无咸潮之害”。他说:“运港止可捺堰,不可置闸。不惟濒海土性虚燥,难以建置;兼一日两潮,通放盐运,不减数十百艘,先后不齐,比至通放尽绝,势必昼夜启而不闭,则咸潮无缘断绝。”新修的运港堰较之原新泾堰向内地退缩了20里,然海潮仍可通达,水势稍缓,盖当及于溯河而上的潮水终点。

”。在柘湖十八港上筑“堰”以御咸潮,在新泾塘上置“牐”以防海潮透入民田,这些堰、牐与在招贤港等处所置的“牐”,皆当位于溯河而上的潮至点上,其实并不紧邻海岸。乾道七年(1171年),秀州知州丘崈说:“华亭县东南大海,古有十八堰,捍御咸潮。其十七久皆捺断,不通里河;独有新泾塘一所不曾筑捺……缘新泾旧堰迫近大海,潮势湍急,其港面阔,难以施工,设或筑捺,决不经久。”他建议在泾塘向内20里的运港筑堰,认为运港比新泾水势稍缓,“若就此筑堰,决可永久,堰外凡管民田,皆无咸潮之害”。他说:“运港止可捺堰,不可置闸。不惟濒海土性虚燥,难以建置;兼一日两潮,通放盐运,不减数十百艘,先后不齐,比至通放尽绝,势必昼夜启而不闭,则咸潮无缘断绝。”新修的运港堰较之原新泾堰向内地退缩了20里,然海潮仍可通达,水势稍缓,盖当及于溯河而上的潮水终点。

著名的“范公堤”初建时大抵即位于潮至线以上。天圣四年,张伦、范仲淹主持修复“久废不治”的泰州捍海堰。“难者谓涛患息则积涝必为灾”,张伦回答说:“涛之患十九,而涝之灾十一,获多亡少,岂不可乎。”潮涛之患并非每年必至,说明唐时修筑的捍海堰已高于普通潮至线。张伦总役完成的捍海堰“自小海寨东南至耿庄,凡一百八十里,而于运河置闸,纳潮水以通漕”。盐运河(今串场河)在捍海堰之下,通过闸口引潮水入河,则运河水位大抵与满潮水位持平,捍海堰基则当高于满潮水位。淳熙八年(1181年),赵伯昌上言称:

通州、楚州沿海,旧有捍海堰,东距大海,北接盐城,袤一百四十二里。始自唐黜陟使李承实所建,遮护民田,屏蔽盐灶,其功甚大。历时既久,颓圮不存。至本朝天圣改元,范仲淹为泰州西溪盐官日,风潮泛溢,淹没田产,毁坏亭灶,有请于朝,调四万余夫修筑,三旬毕工。遂使海濒沮洳泻卤之地,化为良田,民得奠居,至今赖之。

唐时李承实所建捍海堰,“遮护民田,屏蔽盐灶”,可知其时盐灶亦多在捍海堰之内(西)。天圣间,“风潮泛溢,淹没田产,毁坏亭灶”,也说明亭灶多在堰内。至张伦筑成新堰后,“遂使海濒沮洳泻卤之地,化为良田,民得奠居”,说明新堰将民田与盐田分隔开来,堰内均为民田,盐灶被分隔在堰外。因此,新堰的堰基实际上要略高于潮至线,其下盐运河的水位才与普通潮至线大致持平。

在福建沿海,捍海塘堰规模一般较小,其基址也大都位于潮至线上,抑或低于潮至线,位于潮间带(满潮潮至线与干潮潮落线之间的地带)。如福清县灵德里东禅塘:

开宝中,中山人刘逢以滨海地数千丈施于东禅寺,乃筑垾塍,高一丈五尺,厚三丈。塍内港水凡三道,设泥门一,〔斗〕(十)门五。防〔淤浅〕(於间),则以泥门通之;涨溢,则以斗门泄之。凡十年,斗门凡三筑,乃成。自是不滔者百余年,岁收千石。

东禅塘位于滨海,沿海岸长数千丈,垾塍高达四五米,其基址应当正在潮至线上下。福清县苏溪流经锵石、石铎山间入海。天圣二年,西禅寺请为寺产,因遏为陂,溉田千余顷,被称为“万工填巨海,千古作良田”。苏溪陂将一处海湾浅滩围筑起来,其临海一侧的堤当低于潮至线。灵石白麟洋,“在径江南,金山溪流奔注,潮波出入,俱低,增垾之,长千一百丈,高一〔丈〕(又)三尺,厚倍之。港大小十有一,石斗门,虹轩十丈,溉田六百石”。灵石白麟洋在筑堤前,地势低洼,“溪流奔注,潮波出入”,是河口潮间带。灵石蟹屿塘,“金山之东,径港之滨,有卤地蟹屿,周三千二百丈,俱〔低〕(祗),增垾长一千五百丈,高一丈,广寻看咫,七港,石斗门。元丰元年成”。蟹屿本为卤地,也位于潮间带,在四周围筑高一丈左右的堤塍后,方得垦为田地。

筑堤围垦滨海滩涂而形成的田地当即“海田”。淳熙《三山志》谓福州诸县共有海田“一千二百三十顷有奇”,而“宁德赤鉴门等田,千余顷,宣和中流为海”,也说明海田因处于潮间带,易受海水浸灌,复由桑田变为沧海。淳熙《三山志》又说:“海田卤入,盖不可种,暴雨作,辄涨损,以故田家率因地势筑垾,动联数百丈,御巨浸,以为堤塍。又砌石为斗门,泄暴水,工力费甚。然地潟卤,损多而丰少。”海田本皆处于“沿海泥游之处”,位于潮间带,大潮满潮时本可淹没,需要围筑堤塍,方可将潮水挡在其外。堤塍的基址虽然在潮至线以下,堤顶却高于满潮位。人们在围筑堤塍、设立斗门与泥门的过程中,对潮汐涨落、潮至线、大潮满潮位等,皆当有较为准确的认识。

杭州捍海塘的基址大抵位于普通潮汐的潮至线上,大潮则会冲击塘基和堤身,故必须时加维护(加固、增高),然为了护卫城池聚落,不能向后移动。在杭州湾北岸,由于存在塌岸的威胁,防潮塘堰不得不向后挪移。淮南范公堤基址当略高于普通潮汐的潮至线,堤下的盐运河水位则与普通潮至线持平。福建沿海海湾、河口潮间带的堤塍基址往往低于潮至线,不仅需要频繁维修堤塍,还需要精心布置,使用泥门、水门,以防潮水浸灌,并排泄堤内积水。不同的滨海地区基于其对潮至点、潮至线的认识,形成了不同的适应与利用方式。

盐业生产也需要利用关于潮至线的知识。叶廷珪《(福清盐埕)记》云:

埕有三等:沙埕为上,夹沙次之,泥埕为下。埕喜受潮信,退则易干实,漏丘则易淋,故为上;半沙半泥,故为次;泥泾距潮,且难干淋,故为下。大埕一二亩,小者半亩;大水取信,小水暴干。盖海水咸卤过埕,则卤归土中,日暴则咸,乃凝白花,取海水淋之,炼为盐,亦犹胆水浸铁,水中自有铜性,遇铁涩住,故烹铁而得铜也。一月之间,大水六日,初一至初三、十六至十八。晴明则土信可收,雨濯则土信败矣。一年之间,惟五、六、七、八月,土信特厚,盖烈日之功也。故旧法六月起火,八月住火。

盐埕即盐田,周围筑有土坎。涨潮时通过沟渠或用人力、畜力引海水入埕,通过日晒蒸发,盐埕上乃形成一层凝结的咸卤;把混有沙土的咸卤(“土信”)刮起来,放到盐漏中,以海水淋在土信上,将盐分过滤出来;然后再把浓度较高的卤水置入盐锅加热,炼出食盐。因此,盐埕大都处于高潮位(潮至点)上下,太低则难以阻止潮水不断进入,太高则不易引入海水。“大水取信,小水暴干”,当指大潮时引海水入埕,小潮时晒干。一个月中,初一至初三、十六至十八潮水较大(“大水”),故于此六日中“取信”。一年之中,五月至八月烈日炎炎,故此时“土信”中含盐度最高(“最厚”),所以,“旧法”六月起火熬盐,八月即停火。

虽然浙江盐产方法与福清有所不同,但潮至线对盐产的意义是一致的。《宋史·河渠七》载嘉定十二年臣僚上言称:

盐官去海三十余里,旧无海患,县以盐灶颇盛,课利易登。去岁海水泛涨,湍激横冲,沙岸每一溃裂,常数十丈。日复一日,浸入卤地,芦洲港渎,荡为一壑。今闻潮势深入,逼近居民。万一春水骤涨,怒涛奔涌,海风佐之,则呼吸荡出,百里之民,宁不俱葬鱼腹乎?

“沙岸”是滨海的自然堤。沙岸溃裂后,潮水浸入“卤地”(取卤水的盐埕),则知卤地稍高于沙岸,而“芦洲”又比卤地稍高,捍海塘、居民、田地又更在芦洲之上。可见,沙岸、卤地、海塘均与潮至线有着密切的关系。

五、结语

总的说来,宋人普遍接受潮汐“系属于月”的认识,均将潮、月同归于阴类,认为二者同类相应,潮依于月。北宋时期,张君房、燕肃、余靖、沈括、徐兢等大抵沿袭唐人“系月”之说而略作发挥或调和,并无新说。南宋时期,受到理学的影响,朱中有等强调元气之升降与潮汐的关系,认为“欲知潮之为物,必先识天地之间有元气、有阴阳”,水为天地之血,海为水之所归,元气升降,血亦随之,故水有进退、海有潮汐。“人之血气,分昼夜而行阴阳,潮亦昼夜再至”,“元气有大升降,一岁之终为节候者二十四,潮之汛亦二十四”。“元气升降致海有潮汐”论以天地宇宙比况人的身体,以川泽海洋比况人体之血脉,元气运行其间,潮汐遂得同比于心潮,虽通俗明白,然既无经验证明,亦无哲理睿思,难成一说。

宋人关于潮时的推算,至张君房即已至于高峰。他提出的“日迟算潮法”,在窦叔蒙的基础上,进一步指出每日潮时差为三刻三十六分三秒忽,即高潮时刻每天推迟48分26秒。燕肃以其观察经验为基础,将每日潮时差定为三刻七十二分,即55分48秒。每日潮时差的确定,使潮时推算成为一种简单易行、可普及于民众的方法。张君房、燕肃之后,人们更重视观察、记录各地潮时的差异,不再致力于仔细推算每日潮时差。

宋代以前,人们并未充分注意各地潮候的差异。余靖提出东海、南海不同海域的潮时不同,并分别记录了其观察到的淮南与广州海岸的潮候,还注意到距离海岸远近不同的海域的潮时也不相同。与唐代相比,这是一大创新。认识到潮时潮位存在地域差异之后,各地乃分别记录观察到的潮候,特别是朔日、望日的潮时,并以之为基点,推算一个朔望月内的潮候。吕昌明重定的浙江潮候,分为春秋季、夏季、冬季三种。宋元时期的京口潮候,亦别为三种(应当分别是夏季、冬季与春秋季的潮候)。福州潮候,则特别着意福州城内河、城外闽江水域、闽江口海域潮时的差别。周去非更分别出江浙之潮、钦廉之潮与琼海之潮三种潮汐类型。对各地潮候的观察、记录与推算,以及对不同海域潮汐类型的分别,是宋代海潮知识体系中最具创新意义的部分。

潮水涨落与近海航行有着密切关联。一般说来,船舶在退潮时出港起航,在涨潮甚至满潮时进港泊岸,较为便利;而在沙浅多滩的水域,为了防止搁浅,则须在涨潮时起航,退潮时落碇止泊。在一个潮水涨落周期内,进行一次起航、航行、碇泊,就是一个潮次,或“一潮”。对潮水涨落周期的认识与把握,是近海航行的关键技术之一。在宋代,特别是南宋时期,无论是在岛屿密布、沙浅湾狭的闽浙海域,还是在广布浅滩暗沙的淮南海域,人们均充分利用对潮水涨落规律的认识,结合对风向、水流的认识,合理安排航行,积累了丰富的经验。

自汉唐以来,滨海人群对潮至点、潮至线即有较为明确的认识,汉代朐县东海庙和隋唐时期东海县东西捍海堰、朐山县永安堤、楚州常丰堰、福州长乐县与闽县的海堤,均位于潮至线上下。在宋代,人们对潮至点、潮至线的认识更为全面,并根据各地不同的海岸环境,摸索出适应、利用潮至点、潮至线以开展生产及生活活动的诸多方法:将滨海港口建在河口潮至点或海岸的潮至线上,以便于船只靠岸停泊;在河口潮至线上下建筑桥梁,以便将沿着海岸的陆上通道接续起来;在海岸或河口两岸的潮至线上构筑塘堰堤塍,并在其上修建闸碶、斗门,构成防潮体系,或者在海湾、河口的潮间带筑起堰坝,围垦海田;在海岸潮至线上平整滩涂,建立盐埕,引潮水晒卤,汲卤水制盐;等等。沿海港口的码头、入海河口的桥梁、海岸或河口两岸的塘堰堤塍及闸碶斗门、潮间带的海田与盐埕等,都与潮至线有着密切关联。这些设施的建设与使用,说明人们对潮至点、潮至线的认识、适应与利用已经相当成熟。

总之,宋代对海潮的认识重经验、实践,轻观念、理论。宋人注重观察所得的经验性认识,重视对各地潮候的观察、记录,并将所得认识整理、概括出来,供给普通民众知悉。宋人也重视将海潮知识运用到近海航行、港口与沿海道路及桥梁建设、滨海塘堰等水利设施的修筑以及盐业生产等经济活动中,根据对潮汐规律和潮至点、潮至线的认识,合理地安排相关活动。显然,在这些方面发挥主导作用的,主要是滨海地区的普通人群。与唐代相比,宋代知识精英较少关注海潮现象,对潮汐成因、潮候地域差异的原因等理论问题缺乏深入探究,因此,宋代在海潮知识的理论探索方面的创新不够突出。

(作者鲁西奇,系复旦大学历史学系教授)