一、绪言

《唐六典》,亦称《大唐六典》或《六典》,旧题唐玄宗李隆基御撰,李林甫等奉敕注。是书遵照“错综古今,法以《周官》”的钦定原则,以开元年间现行的职官制度为本,“以令、式入六司”“其沿革并入注”,最终形成一部以唐代中央及地方各级官吏的名称、员品、职掌为正文,以历代沿革或职官细则为注文的典籍文献。由于其编撰背景和原则的特殊性,《唐六典》对唐代制度和法律体系的研究历来发挥着基础史料的作用。随着敦煌、吐鲁番法律文书和政务文书的陆续面世,以及天一阁藏明抄本《天圣令》的刊布,其史料价值得到进一步呈现。因此,对《唐六典》本身的研究也构成了唐史研究的荦荦大端,有必要做出学术史的梳理。然因《唐六典》本身性质和内容的特殊性,其几乎囊括了唐代各项制度的诸多方面,对利用此书进行唐代制度研究的成果做全面述评,并不现实。本文主要针对《唐六典》这一典籍文献本身,对相关研究加以述评,分为以下几个方面:一、《唐六典》的修撰问题;二、《唐六典》的性质和行用问题;三、《唐六典》的版本渊流问题。这其中包括了诸多具体的问题,有些问题是由于《六典》本身特性所导致的,有些则是在现代学术体系下产生的,但对于理解和发掘《唐六典》的史料价值都有所裨益。故本文拟以相关研究论及或有所争论的内容为主,依时序对具体问题进行归纳述评。

关于上述《唐六典》相关问题的研究综述,主要有以下论著:1、张国刚主编《隋唐五代史研究概要》,对“唐令、格、式、出土法律文书及六典施行问题”进行归纳,但仅简略梳理《六典》的施行问题相关研究。2、徐忠明《关于唐代法律体系研究的述评及其他》,对《唐六典》的性质和行用问题相关论述进行述评并参与讨论,主要关注的是其时刚刚平息的关于此书是否为“行政法典”的论争。3、胡戟等主编《二十世纪唐研究》,对中、日等国学者关于《唐六典》的版本、性质和行用问题研究进行系统而详明的介绍,吸纳了其时诸多重要观点和研究进展,是非常重要的学术史式总结。可惜因为在时间段上截至二十世纪,导致二十世纪末的“行政法典”论争显得尤为瞩目,而将这一论争之外的研究成果归纳作“非行政法典说”,在今天看来有失偏颇;而且其偏向于直接取用既有研究的学术史回顾部分,过于注重问题归纳,可能存在部分二度删削、片面摘取的情况。除专门的研究综述外,奥村郁三《〈大唐六典〉研究》一文对基本研究成果有比较全面的介绍梳理,但没有划分主题,完成年代也较早;余欣《〈唐六典〉修纂考》在论述前往往会进行比较细致的学术史回顾,然而限于研究议题,在全面性、系统性和详略处理上不似专门的研究综述,且即使是较新的研究,距今亦已有十余年之久。基于此,在前辈学者的辛勤耕耘和积累之上,对《唐六典》相关问题的研究重加整理、归纳和反思,仍然是有必要的。

二、《唐六典》修撰问题相关研究

作为一部经典史籍,《唐六典》的修撰问题自然会成为研究过程中难以回避的重要内容,主要涵盖其修撰背景(修撰缘起)、修撰过程(包括成书时间)、修撰人员等具体问题,同时也会涉及《唐六典》的修撰原则、体例、特性、价值等问题。

对《唐六典》修撰问题的分析与解读主要依赖《新唐书·艺文志》、《直斋书录解题》所引韦述《集贤注记》、唐刘肃《大唐新语》、唐吕温《代郑相公请删定施行〈六典〉〈开元礼〉状》等基本史料。二十世纪二十年代中叶,加藤繁在《唐宋时代金银之研究——以金银之货币机能为中心》第二章《唐代金银货币的用途》中论及唐代柜坊制度时,出注论述了《唐六典》的纂修年代和修撰人员,并对相关史料及其史源、讹谬进行了简要分析,可见其学术敏感度。加藤氏大约意识到了《直斋书录解题》所引《集贤注记》的原始性,同时他指出据《集贤注记》文可见,自毋煚等参与编纂以来即已有注文,正文与注文应是一同修纂,或许有正文先成而后加以注文,但不能以此即认为李林甫等专从事于注文而将正文专属于张九龄。但关于纂修年代,加藤氏则仅是模糊说明其完成于开元二十六、七年。三十年代初,玉井是博发表《〈大唐六典〉及〈通典〉的宋刊本》,在加藤繁论述的基础上继续探讨了《唐六典》的纂修过程、参撰人员和成书时间。玉井氏梳理出此书监修官依次是张说、萧嵩、张九龄、李林甫,并认为《唐六典》奏上年代是开元二十六年(738),但他尚无法解释《唐会要》的记载。据《唐会要》卷三十六《修撰》记载,“(开元)二十七年(739)二月,中书令张九龄等撰《唐六典》三十卷成,上之,百官称贺”,由于与张九龄任中书令的时间不符,故可断定此条文字存在错讹。内藤乾吉《关于〈唐六典〉的施行》一文,论及是书修撰问题,认为张九龄知院时曾一度奏上,至李林甫代知院,又曾修改补注若干,奏上时隐去九龄之名。至于《唐会要》所记“(开元)二十七年二月”奏上的记载,内藤氏持较谨慎的观点,认为没有明证,难以确定。此外,内藤氏还提出,冠名问题可能涉及后世对“奸臣”李林甫的厌恶和对“贤臣”张九龄的推崇。

二十世纪八十年代以后,《唐六典》的修撰问题再次被重新关注。张弓《〈唐六典〉的编撰刊行和其他》一文,讨论了《唐六典》的修撰过程、体例内容,张氏将其修撰过程分为酝酿准备、规划体例、撰注完成三个阶段,并认为张说、张九龄、韦述三人用力最多。黄永年《唐史史料学》系统介绍了《唐六典》这一职官类史料,其中,关于成书时间,黄氏认为或是二十六年年终进上、二十七年二月宣示其事百官致贺,这一观点基本为后来学者所沿用;关于修撰人员,黄氏认为张说、张九龄、李林甫递监修更符合实际。袁刚《隋唐中枢体制的发展演变》第四章《内朝新机构的设置与〈大唐六典〉的编纂》,在中枢体制的分析框架之下论及《唐六典》的修撰背景,由此他得以关注到翰林学士院的设置和《唐六典》的修撰二事之间的同时性和矛盾性,强调时代的变革性和开元官制的复杂性,这种连缀将《唐六典》研究与政治制度史研究更加紧密地结合起来,提供了新的观察视角,无疑是可贵的;但袁氏认为统治者主观上迷恋武德贞观时期旧制,此二事的矛盾性是统治者消极应变的产物,这一结论看似合理,其实有将问题简单化的倾向。

进入二十一世纪以来,关于《唐六典》的研究总体上趋于深化和多样化,展现了一些新的研究理路。章雪峰的硕士学位论文《〈大唐六典〉研究》对是书修撰过程、修撰作者、内容性质、文献价值等进行了比较全面的初步考论,但同时也因涉及过广而未能深论,多沿用前说,在行用问题上则偏向折中,观点比较模糊,且直言李林甫“无学术”、仅挂名而已,不甚考究。同年完成的钟兴龙的硕士学位论文《〈唐六典〉撰修研究》对是书的撰修过程、人员和撰修结构、撰修局限等内容进行了细致的梳理研究,钟氏也基本沿用前辈学者(尤其是吴宗国)的观点,但他通过统计《唐六典》注文所引开元年间敕的方式试图证明,李林甫主持阶段对《唐六典》进行了大量补注和修订工作,这一点是值得注意的。在此基础上钟氏修正了张弓的观点,将修撰过程按照主持者重新划分阶段,并对《唐六典》体例安排作出分析,指出这种安排体现了所谓“重京官、轻外官”和以唐代中央机构为主体的倾向。汪超《〈唐六典〉成书问题初探》认为是书成书时间分为两步,即开元二十六年奏上草成之作,二十七年玄宗审定;关于修撰人员,他认为李林甫没有参与具体的修撰,但书成于李林甫之手,李林甫主持期间具体工作由苑咸完成。

吴丽娱从礼制角度出发,将《大唐开元礼》《唐六典》进行通盘考虑,认为二书皆形态拟古而内容崇今,都是玄宗营造盛世、标榜唐朝礼法辉煌的精神产品。这无疑是关于《唐六典》修撰背景和皇帝意旨的重要结论。同时她前溯至《贞观礼》《显庆礼》和开元十九年(731)《格后长行敕》、开元二十五年(737)《律令格式事类》《开元新格》等礼法文献的修撰,强调唐朝礼制的时代化和创新精神,在史料和议题方面都拓展了《唐六典》相关研究的广度和深度。英国学者麦大维(David McMullen)的研究论及《周礼》在七、八世纪国家行政管理中的作用,《唐六典》无疑是其中重要的研究内容。他主要涉及了《唐六典》修撰的时代背景,也兼及《唐六典》与《周礼》的关系及其在唐后期的影响,在援引《周礼》或《唐六典》方面,他的阐释颇为精到。

余欣《〈唐六典〉修纂考》是关于《唐六典》修撰问题较为完备的研究,在探讨修纂缘起、修纂过程、修纂者等问题的同时,对相关史料进行了地毯式的搜集和较为客观的具象化研究,同时附以研究述评,用功甚勤。该文虽题为“修纂考”,实则论及了性质和行用问题,以及后世援用问题。余氏将修纂过程划分为筹划未启、发凡起例、正文编撰、注解总成阶段,并认为开元二十四年(736)张九龄奏草、开元二十六年李林甫又奏成。关于修纂者,余氏认为李林甫认真组织过最后阶段的编纂工作,有些章节甚至可能是其亲撰和删定,而有些篇目因九龄时已撰定故仍署九龄名,最有功者是毋煚和韦述。但余氏似乎遗漏了钟兴龙关于修撰问题的专文,对成书时间的看法也还需要讨论,他认为《唐会要》异说系误刻,难以令人信服。丁俊《李林甫研究》中《唐六典》一章主要沿用吴宗国、钟兴龙、余欣等说,对李林甫的贡献和《唐六典》文本方面的不足有细节层面的补充。

时至今日,关于《唐六典》的修撰问题,仍然有许多问题需要进一步的解答和探索。例如《唐六典》的修撰背景,与此相关的包括《唐六典》与《周礼》的关系、《唐六典》与《北周六典》的关系、皇帝意旨和实际修撰者的编撰初心、开元时期的政治实践和制度背景等。《唐六典》作为一代之“典”,玄宗为何“手写六条”,选择《周礼》作为《唐六典》编撰和开元时期制礼作乐的指导思想和文献资源?诸如此类问题,涉及汉魏以来政治传统和制度文化的基本线索。再如《唐六典》成书时间的考定,修撰过程中参与修撰人员情况和具体贡献等问题,皆可再作挖掘。

笔者认为,据曾巩《乞赐〈唐六典〉状》,或许存在开元二十四年张九龄进御、二十七年李林甫注成而上的可能,但并非极有力之证。也正是因为如此,曾巩才会留下“然则此书或九龄等所为欤?不敢以疑说定也”的困惑。程大昌《雍录》据《唐会要》言是书盖“张九龄之所上,而李林甫之所注”,稍显武断。张九龄于开元二十四年迁尚书右丞相,罢知政事,其时《唐六典》是否完成、正文和注文的进展如何、不同时段主要修撰者有哪些,这些问题尚不能定论,我们仅能依《唐六典》文本知其曾据开元二十五年新颁令进行过补充校改。四库馆臣对此亦存在分歧,故而有诸本提要不同和修改《唐六典》修撰者的现象。在这一问题上,加藤繁的处理显得更为审慎和贴近史实。这些问题或许没有新材料就永远无法得以解决,但我们也不必要使史料为问题而服务,这是本末倒置的做法。要言之,我们看待《唐六典》时不仅要将它作为一部能够反应唐朝开元及以前的政治制度和社会面貌的重要典籍文献,还要看到它作为“史料”、作为研究“材料”的一面,没有答案或者暂时没有答案的问题同样是有意义的。对这些问题的追究,也许得不出客观的结论,却可以牵引出一些深层次的学术议题。

三、《唐六典》性质和行用问题相关研究

《唐六典》的性质和行用问题是此书相关研究中最具争议的问题。所谓性质问题和行用问题其实是一体两面,而这两个问题实际上又因其独特的修撰背景和修撰原则而产生。这是首先需要明确的。在此基础上,《唐六典》的性质问题本可以和它的行用问题一并讨论,但它之所以成为一个“问题”,主要是因为近人在上世纪八、九十年代围绕《唐六典》是否为“行政法典”产生了争论,其中参与讨论的以法学界或法律史、法制史方向学者为主。日本学人织万田最早提出“行政法典”说,二十世纪八十年代前后,中国学者仍多依此说,最具代表性的有王潜、王超、韩国磐、宁志新等。九十年代,反对“行政法典”说之观点逐渐抬头,比较瞩目的是钱大群、李玉生和宁志新的几番讨论答辩,这一论争的结果是主张“行政法典”说的宁志新最终对原先的观点进行了修正调和。

如前所述,关于此书是否为“行政法典”的论争往往是《唐六典》相关研究综述的重点内容,可参颇多,故于此不赘。值得补充的是,近年来法学学者胡兴东对“行政法典说”又有新的回应。他主张《唐六典》是行政法典,但又指出《唐六典》《开元礼》是广义法典,且依日本学者穗积陈重《法典论》编纂体例,将《唐六典》定义为沿革体和论理体法典。笔者认为,用广义、狭义之分来处理争议,并不能真正解决问题,反而消解了问题所在;另一方面,胡氏避开学界既有讨论所常用的“施行”“行用”,而不加解释地使用“适用”一词,在某种程度上是对问题的回避和泛化。不过胡氏梳理了《唐六典》对后世和域外国家的影响,在时间和空间上都有延伸,值得参考。

在“行政法典”说的论争之外,仁井田陞、玉井是博、内藤乾吉、陈寅恪、严耕望、吴宗国、吴丽娱、刘后滨等学者对《唐六典》的性质和行用问题发表过具有代表性的观点。二十世纪三十年代,仁井田陞、玉井是博等皆对此问题有所讨论,大体主行用说。内藤乾吉《关于〈唐六典〉的施行》则不认同其说,他认为《唐六典》有“礼典”之意,修撰动机出于“帝王的虚荣之心”而非对现行法典的需要,是用以“粉饰王道”的“职官之典”;又通过对吕温《代郑相公请删定施行〈六典〉〈开元礼〉状》年代的考定和对《职源撮要》的分析,认为吕温奏请仅能说明对此类典籍的重视和对开元故事的向往,不能作为《六典》删定和行用的确凿证据。内藤乾吉还通过考察《六典》援用实例指出其成书后数十年未被施行,而直至建中、贞元以后开始渐为所重,并试图解释此一现象的原因,即此书系奉诏修撰、具有特殊的职官体例和作为开元典章等。此外,内藤氏指出《六典》中多见订正痕迹和矛盾之处,其所载从整体上可说是开元之制,但不能将其体系看作是完整统一的,即“在书成之际,它已有一半以上的内容变成了典故”,这是继仁井田陞之后对《唐六典》所载制度时间属性的进一步明确。内藤氏的研究较为全面和系统,基本做到了“大胆假设、小心求证”,是彼时关于《唐六典》的总结性研究。

陈寅恪《隋唐制度渊源略论稿》肯定了内藤氏的研究,认为《唐六典》乃“排比当时施行令式以合古书体裁,本为粉饰太平制礼作乐之一端”,是一部在唐代行政上“便于征引之类书”,“并非依其所托之周官体裁,以设官分职实施政事也”。严耕望《略论〈唐六典〉之性质与施行问题》接续陈寅恪的判断,认为此书是一部开元时代或唐代前期现行职官志,而又与历代正史职官志相区别。严氏指出,“不改制”“仿周礼”两个编撰原则难以兼顾,且“行”是“传世”而非“颁行”之意。陈仲夫大体认同此说,认为“《唐六典》是一部以开元年间现行的职官制度为本,追溯其历史沿革源流,以明设官分职之义的考典之书”。吴宗国在论及《唐六典》与唐前期政治制度时指出,此书既是对开元时期律令制度的静态记录,又体现了唐前期制度的实际变化,尽管《唐六典》并非法典,但由于其是皇帝敕令修定并题名御撰,使得“一些实际运行的重要制度借此取得了一种法律上的依据”;吴氏亦强调《唐六典》的时间属性,认为其所述制度以开元二十五年正在行用的制度为主,但包含了唐初以来施行的一直处于变化中的各种制度。吴丽娱并未直接回应是否行用的问题,然在对《大唐开元礼》《唐六典》二书的性质进行定位时,将其等同甚至取代上古三《礼》的中古礼典、盛世礼书,认为其“实施与否关系到它与当代法令结合的程度”,这就将视野投向唐代礼法结合的方式与发展过程,试图从更本源的层次思考这一问题。

刘后滨撰《〈唐六典〉的性质与制度描述方式》一文,在继续探讨此书编撰宗旨和体例特点的基础上,着重提出该书作为“典”类文献的制度描述方式,揭橥制度史文献的研读路向。文章继承了以往相关认识,指出“以令式分入六司”并非简单汇编而是经过改写的提示或概括,“其沿革并入注”则使其成为事实上的职官制度通史,进而提出唐玄宗在政治社会转型的背景下通过制礼作乐以总结提炼本朝制度精神,同时对未来制度构架进行理想化设计以期实现制度的结构性调整,这是《唐六典》所具有的两个面相。文末所提出的通过制度史文献的深入解读而呈现出的“问题空间”,是极具学术眼光的。

另外,还有韩长耕、刘逖、袁刚、戴何都(Robert des Rotours)、奥村郁三、汪超、王永兴、麦大维、余欣、中村裕一等学者在不同时期参与《唐六典》性质和行用问题的讨论。既有《唐六典》相关研究综述多已涉及,兹不赘言,仅述其未曾提及者。袁刚认为统治者编纂《唐六典》的目的是总结唐建国以来的统治经验,重申旧有施政系统的法律效用和职能。他认为《六典》没有真正反映开元时代的现行制度,而是“武德贞观时期旧制的整齐化”。不过袁氏恐怕并未细致梳理相关研究成果,且关注点主要集中于《六典》修撰背景和中枢体制变革,故而对其性质的表述多有杂糅抵牾。王永兴论及《唐六典》的性质、价值和施行问题,也对其所载法令和制度的时间性进行了研究,指出《六典》所载《令》《格》《式》大多不是开元二十五年的,而应以开元七年(719)为主。麦大维虽未直接讨论《唐六典》的性质和行用问题,但他对《周礼》的影响和《六典》的援引利用的阐释,颇具启发性。余欣将既往研究分为“垂行说”和“粉饰说”,又从中分出两种“变调”,即“存而不论”主张和“粉饰垂行兼具说”,他认为以上诸说依据皆不充分,并提出“总结论”。这一审视是有意义的,有助于为相关研究注入新鲜活力,拓宽研究视野。文章指出,彼时玄宗御撰《唐六典》蕴含着适应开天之际中国历史“转轨性变化”的“继往开来之义”,这一表述或需再作斟酌。中村裕一主要探讨了《唐六典》时间属性的问题,从唐令研究入手对仁井田陞的“开元七年令”说重加检讨,并提出《唐六典》所引唐令是“开元二十五年令”之说。纵使这一观点其实并非新见,但中村裕一的研究仍然作出了细密而详实的补充。

笔者认为,对既有研究的整理诚然必不可缺,但有时也需要注意超越每一项研究的特殊语境和讨论逻辑,回归史料与问题本身。后世著录无一例外将《唐六典》列于职官类下,即是此书性质之明证。划分所谓“行政法典说”“实际行用说”“粉饰说”等,固然有其在不同研究阶段的历史背景和便利性,但更重要的还是如何更加真实、更加深入地理解《唐六典》的性质和行用。这一问题的分歧实际上源自唐人记载的抵牾:韦述约于玄、肃之际撰文称其“至今在书院,亦不行用”,而元和初年刘肃称其“百寮陈贺,迄今行之”,元和初年(仅稍晚于刘肃)吕温奏请则称其“未有明诏施行”“郁而未用”。唐中后期人们的表述已然如是,至宋更难以辨明。如《郡斋读书志》载《唐六典》三十卷“虽不能悉行于世,而诸司遵用,殆将过半。观《唐会要》,请事者往往援据以为实。韦述以为书虽成而竟不行,过矣”。迟至《四库全书》,仍可见各阁提要、书前提要与定本总目提要的差别,体现了馆臣意见不一、反复斟酌修改的痕迹。笔者认为,就目前所见,韦述之说似乎更为可靠。所谓依循《六典》之例,或因期待复归开元故事,或因其时令、式不存而“不得不”用之,皆非修撰本意。也正因为此书保留了大量唐代法令条文和制度信息,使其最终在实际运用层面具有了“便于征引之类书”的特征。

总而言之,《唐六典》的特殊性质和研究现状启示我们,日后的研究利用需要将其作为传世文献之一种与其他传世或出土文献进行比勘,但不能仅仅停留于此,还必须把握《唐六典》的编撰体例和文献特性,明确其所载制度的时间属性,并通过这一时间定位探究唐代法律体系和政治制度发展变化的过程。具体言之,《唐六典》是如何将“其沿革并入注”的?此一问题比较容易理解。李锦绣《唐代财政史稿》在论及尚书系统的发展过程及其职能变化时曾指出,《六典》所论多据名称,不能成为论述官制沿革时的主要依据。这是理解“其沿革并入注中”需要注意的一个问题。《唐六典》是如何“以令、式分入六司”的?则是一个更为复杂的问题。《唐六典》卷二《尚书吏部》“吏部郎中之职”条,载“凡天下官吏各有常员”下有注云:“其见在员数,已具此书,各冠列曹之首;或未该者,以其繁细,亦存乎令、式。”已然比较直接地提示了《六典》对令、式的择取。李锦绣《唐代财政史稿》《唐代制度史略论稿》可称是在具体制度史研究中理解《唐六典》史料价值的典范式研究,尤以财政立法部分的剖析最为显著。

四、《唐六典》版本渊流问题相关研究

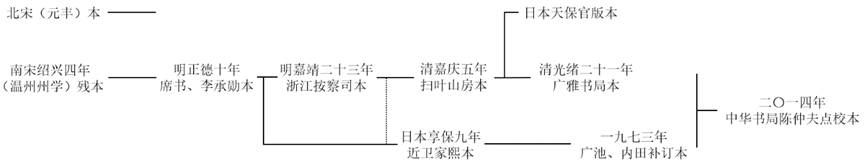

《唐六典》版本渊流并不复杂,相关研究相对较少,观点也相对比较统一。二十世纪三十年代初,玉井是博在北京拍摄《唐六典》宋刊残本、抄录傅增湘手校宋本《通典》后,发表了《〈大唐六典〉及〈通典〉的宋刊本》一文,可以算作近代学人专论《唐六典》版本问题较早的学术研究。该文较为系统、全面地梳理了《唐六典》北宋元丰本、南宋绍兴本、明正德本、明嘉靖本、清扫叶山房本、清广雅书局本和日本享保近卫本、天保官版的版本流传系统,并具体介绍了南宋绍兴本的版本信息和价值。玉井氏所绘《唐六典》版本系统图直至《二十世纪唐研究》仍被沿用,可见其研究的重要意义。

直至二十世纪八十年代初,韩长耕《〈大唐六典〉今见传本及其源流》对此书今见坊本、善本及诸传本源流进行阐述,是针对版本渊流问题的集中研究。张弓《〈唐六典〉的编撰刊行和其他》也对版本沿革有专门论述,并通过尚书户部卷的文本比对尝试说明诸本之优劣。陈仲夫作为中华书局标点本《唐六典》的点校者,虽无专门论述发表,但他对此书版本渊流的认识比较系统而扼要地融会于《〈唐六典〉简介》中,值得参考。王永兴曾撰文讨论过南宋绍兴本的具体情况,包括版式、刻工、渊流及存藏情况等。奥村郁三《〈大唐六典〉研究》在玉井氏研究基础上对中日诸本的流转、版式、现状、价值进行了细致的介绍,并对近卫家熙本(尤校订情况)进行了详细说明,他仍认为近卫本是其时最好的本子,广池、内田补订本未能超越。此外,黄永年《唐史史料学》和陈高华、陈智超等著《中国古代史史料学》对《唐六典》版本亦有梳理介绍。

尽管《唐六典》的版本系统比较单一,但并不代表这一问题没有研究价值或继续深入的空间。对现存诸本更具体、更细致的版本信息(包括出版年、刊刻地、出版者、版本类别、配补情况、批校题跋、实存卷次等)、流传和存藏情况的掌握和系统整理,诸本间的互校对照,各本的优劣、特点、价值,及在此基础上的解读分析,仍然是有必要的。另一方面,在梳理学界研究成果的同时,还需要注意结合《唐六典》成书以来的历代著录情况,做出新的探讨。尤其是晚清民国以来傅增湘曾收藏南宋绍兴残本并作以校跋,详录诸本存卷、版式、序跋、题识、钤印、刻工、避讳等,故傅氏著述如《藏园群书题记》《藏园群书经眼录》《藏园订补郘亭知见传本书目》《藏园群书校勘跋识录》等,都需要纳入研究视野。《中国版刻图录》《中国古籍善本书目》《中国古籍总目》等此类目录学工具书,比较全面详明地著录了相关版本信息,需要一并参考。总体来看,宋本、明本、清本多有讹脱,皆非善本,日本近卫家熙本和广池、内田补订本比较精审,中华书局陈仲夫点校本是目前最佳刊本。

(作者单位:中国人民大学历史学院)