粟类作物是一些籽粒较小、叶子繁茂,可以食用或饲用的一年生禾谷类作物的总称,包括10个属和至少14个种,其中栽培比较广泛的有5个种:珍珠粟(Pennisetum americana)、粟(Setaria italica)、黍(Panicum miliaceum)、图片子(Eleusine coracana)、食用稗(Echinochloa frumentacea Link.)。由于他们与粟有类似的性状,所以称为粟类作物。籽粒脱壳后米粒较小,有时也叫小米类作物。其中多数在植物分类上属于禾本科黍族,因此有时也叫做黍类作物。粟类作物中的粟和黍起源于我国,是我国栽培面积比较大的种类,目前西藏考古发现的也是这两种粟类作物,为本文的研究对象。

粟、黍被公认起源于中国北方地区。目前发现的最早的粟类作物遗存出土于北京东胡林遗址,对与粟出土于同一单位的黄檗种子进行加速器质谱测年,测得结果经树轮校正为公元前8240—前7820年。距今8000年前后,粟类作物遗存在多个遗址均有发现,如河北武安磁山遗址、内蒙古敖汉兴隆沟遗址、甘肃秦安大地湾遗址、河南新郑裴李岗遗址、山东长清后李遗址等,这一时期粟作农业在遗址生业模式中所占比例不高,采集狩猎经济仍占重要地位;距今7000年前后,粟类作物遗存在遗址中出土频率更高,分布更为普遍,由其起源中心向更远的地区传播,大约到公元前4千纪—前3千纪,甘青地区普遍发现粟类作物。随后,粟类作物可能由甘青地区传入西南山区。

一、西藏考古发现的粟类作物遗存

目前,西藏年代最早的粟类作物遗存出自昌都卡若遗址和小恩达遗址。20世纪70年代末,昌都卡若遗址发掘过程中分别于南区T4(3)、F22.29、F8发现了粟类作物遗存,其中样品编号为79CKHF8∶58的粟类作物经鉴定为粟。进入21世纪,随着浮选法的广泛运用,四川大学考古系于2002年、2012年、2018年在对遗址进行试掘和调查过程中,分别采集了浮选土样,获取了较为丰富的炭化植物遗存,明确鉴定出粟和黍两种粟类作物。对遗址出土的炭化粟、黍种子和动物骨骼测年结果显示遗址的年代范围为距今4800cal.BP—2800cal.BP,其间粟类作物一直存在,其中出土频率较高的时期大致为4800cal.BP—4100cal.BP。小恩达遗址与卡若遗址相距仅14公里,二者同属于卡若文化,该遗址2012年的浮选结果中也发现了粟和黍,遗址出土动物骨骼的测年结果为4900cal.BP—4200cal.BP,与卡若遗址的主体年代大致相当。

3500cal.BP前后,粟类作物出现于雅鲁藏布江中游地区。粟类作物在这一区域的发现,可以追溯到20世纪90年代,傅大雄先生在昌果沟进行作物种质资源考察的过程中,采用浮选法在H2残存的烧灰中获取了一批植物遗存,其中大部分为青稞等大粒炭化植物种子,另有一类小粒炭化植物种子,经鉴定为粟。2015年,四川大学考古系再次对该遗址进行了调查,除发现麦类作物和粟以外,新发现了另外一种粟类作物——黍;遗址出土炭化大麦和黍的测年结果与已发表的测年结果相结合,说明遗址的年代范围大致在3500cal.BP—3200cal.BP。与昌果沟遗址大致同时期的曲贡遗址,也出土有粟、黍两种作物遗存。稍晚于曲贡和昌果沟遗址,邦唐布遗址也出土有粟和黍。此外,通过运用堆积物古DNA分析方法,廓雄遗址调查剖面(3160~2954cal a BP)中发现了粟。综合各遗址测年结果来看,上述遗址发现的粟类作物遗存年代大致集中于3500cal.BP—3000cal.BP。

相较而言,西藏西部阿里地区出土的粟类作物年代要晚得多。目前该区域年代最早的粟类作物遗存出自卡尔东遗址,该遗址(KLB区北端)发现5粒粟的稃片,未经测年,如根据遗址B区的年代(cal A.D.220—334)判断,其年代可能为公元2—3世纪。此外,加嘎子墓地2015M1出土的食物遗存由稻米和麦类作物(主要来自青稞)碾磨成粉后制作而成,其中夹杂了大麦、小麦、水稻、小米(粟/黍)等种子,对该食物遗存的植硅体分析也检测出黍或粟的植硅体。该食物遗存测年结果显示墓葬的年代为公元3世纪前后。

二、粟类作物遗存性质之争:本地种植与贸易交换

学界对卡若遗址出土的粟类作物遗存性质的认识,大致经历了两个阶段。20世纪70年代末,对卡若遗址出土的粟类作物遗存,卡若报告编写者认为农业是卡若遗址的重要生产部门,粟米是其主要农作物;粟类作物的鉴定者也对粟类作物遗存的发现,给予了高度评价,认为是西藏首次发现的栽培农作物遗存,为了解西藏农业发展历史提供了直接证据。总体来看,学界一致认为卡若遗址出土的粟类作物遗存为本地种植的产物,代表了西藏最早的农业。20世纪90年代末,昌果沟遗址出土的粟类作物遗存,也被认为是昌果沟古人类栽培的作物,认为昌果沟古粟的发现将粟的栽培范围推进到雅鲁藏布江中游,使昌果沟成为西藏第一处古青稞与古粟共存的遗址。

进入21世纪,学界对卡若遗址出土粟类作物遗存性质的认识出现了争议。玳玉认为不应对高原遗址中出土的农作物遗存不加辨析而理所当然地认为是本地种植的产物,她运用生长度日模型,对粟类作物在西藏可能的分布区域进行了模拟,认为在全新世温暖环境条件下,只有粟可以在西藏东部部分河谷地区小规模种植,黍则无法种植,应为与低地农民贸易交换而来。宋吉香等在对卡若遗址2012年、2018年出土植物遗存进行分析后,认为卡若遗址出土的粟类作物存在本地种植的可能性;最近,吕红亮对玳玉的生长度日模式在西藏这种地貌环境复杂区域的适用性提出了质疑,他认为玳玉的生长度日模式无法解释现今西藏的很多区域存在小型的农业,容易忽略掉高山峡谷的局部水热条件特殊的资源斑块;此外,这一模式也忽视了人的能动性,并以大棚技术为例,说明一些特殊的技术发明可能会改变农作物的分布。对青藏高原东缘高海拔区域遗址出土的粟类作物遗存,吕红亮认为从粟作农业伴生杂草、考古背景、物质文化等角度综合考虑,卡若遗址的粟类作物存在本地种植的可能性。

三、粟类作物本地种植的可能性

近年来随着西藏考古事业的发展,除东部地区外,在西藏的其他区域有越来越多的考古遗址发现了粟类作物遗存,对这些遗址中出土粟类作物遗存性质的认识,既关系对西藏地区农业发展演变过程的认识,也涉及对遗址生业模式的理解,因此有必要对西藏考古出土粟类作物遗存的性质进行系统梳理。

从粟、黍的生态特点来看,二者均为喜温作物,对热量要求较高。其中,粟完成生长发育的活动积温(10℃以上)在1600—3300℃之间,黍完成生长发育的活动积温在1100—2600℃。目前西藏发现的粟类作物遗存,主要分布于西藏东部的昌都地区、雅鲁藏布江中游的拉萨、贡嘎、泽当、日喀则和阿里地区的噶尔县,查阅上述地区相关气候资料(表1),发现上述地区的活动积温(≥10℃)均在粟、黍生长周期的所需积温范围内,无霜期也长达4个月,可以满足粟、黍的生长需求。阿里地区噶尔县所在狮泉河流域的积温(≥10℃)为1159℃,落在黍的积温范围下限,是否有可能本地种植暂且存疑。在此,我们主要探讨西藏东部和雅鲁藏布江中游粟类作物遗存的性质。

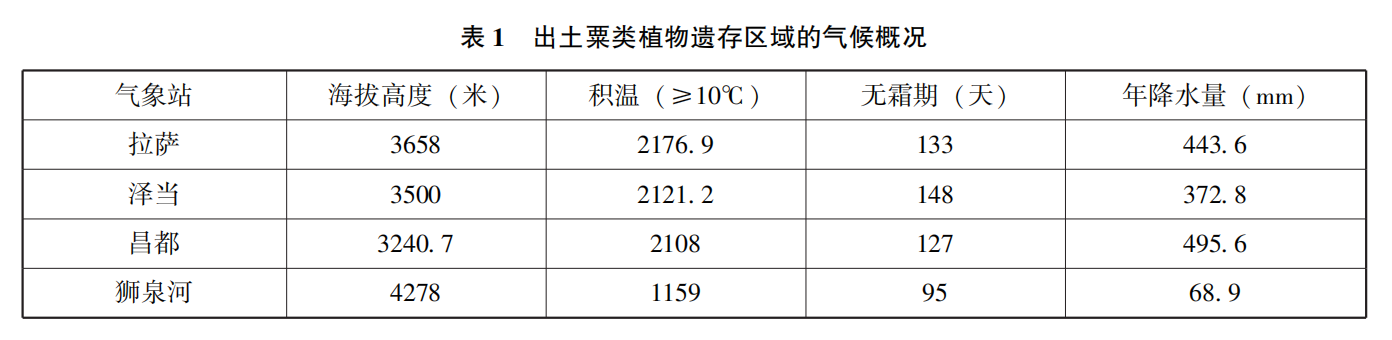

从杂草生态学的角度来看,卡若遗址出土了狗尾草种子,这些狗尾草种子都出土于粟类作物数量较多的样品(图1)。狗尾草是一种常见的农田杂草,在黄河流域新石器时代到青铜时代以粟类作物为主的考古遗址中,一般都出土有狗尾草种子,且多与粟类作物的数量呈正相关的趋势,说明狗尾草可能是粟类作物的伴生杂草。卡若遗址狗尾草种子的存在,说明卡若遗址附近可能存在粟类作物的种植,狗尾草种子很有可能是伴随粟类作物的收割而进入到遗址中。

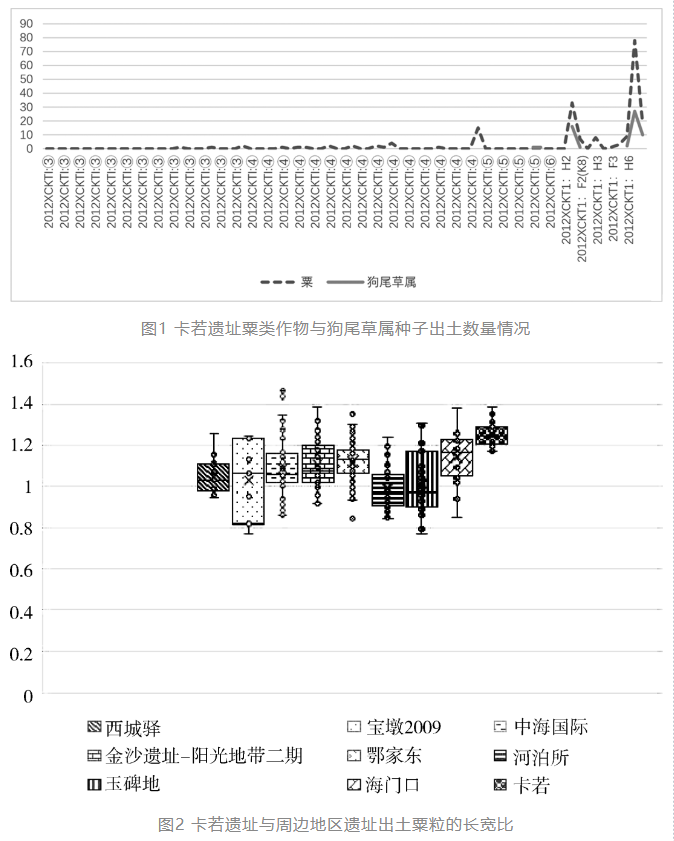

对作物种子的形态测量是植物考古常用的研究方法,这一方法对于研究农业起源过程、区分农作物种类(taxonomic distinction)、探讨环境对作物生长的影响等问题具有重要作用。例如,运用小麦种子宽度和厚度的比率可以辨识一些不同的小麦种类(taxa),对于葡萄籽长度的尺寸测量可以区别野生与驯化类型等。基于这种原理,我们随机选取了30粒保存较好、形态饱满的粟粒进行了测量,发现卡若遗址的粟粒相较于周边海拔较低的同时期或稍晚时期遗址的粟粒,形态差异较为明显,在粒型上卡若遗址出土的粟更长,即粟粒的长度与宽度的比值更大(图2);此外,从尺寸上看,卡若遗址的粟粒也表现出更长更宽的特点。因此,从粟粒尺寸的初步结果来看,卡若遗址的粟存在本地种植的可能性,可能为适应高原环境形成的独特生态型。这与对现代样品的观察结果认为西藏谷子具有不同于南方或北方谷子的独特生态型的结论是一致的。

就栽培措施来讲,西藏农业耕种活动中,经常采用不同的耕种策略,包括播种时间的灵活性、栽培深度的管理、土壤的准备、除草等等,用以控制温度、水文和土壤营养条件,以便在植物萌发和生长期间达到最优化的生长条件。如果类似的栽培措施被运用,那么西藏东部和雅鲁藏布江中游地区粟类作物的栽培也是有可能的。

从文献记载和植物学调查的角度来看,西藏也具备粟类作物种植的条件。有学者对清代和民国时期文献记载的西藏出产的植物种类进行了系统梳理,其中就包含了粟和黍。观察其梳理的文献可以发现,粟、黍在文献中出现的频率较高,应该是西藏比较常见的农作物。此外,20世纪80年代,中国科学院青藏高原科考队考察发现,西藏存在粟类作物的种植,虽然种植面积不大,但种植范围比较广泛,分布范围为东经85°—98°45′,北纬27°—30°;种植海拔高度在900—3000米,多分布在高山深切峡谷中,种在分散的小块台地或山坡上。

综合考虑上述因素,西藏东部和雅鲁藏布江中游考古遗址出土的粟类作物遗存存在本地种植的可能性。因此,通过探讨对比不同时期、不同遗址粟类作物的出土情况及其与其他农作物的比例,可以为了解西藏农业的发展变迁过程提供重要参考。

四、粟作农业的发展演变过程

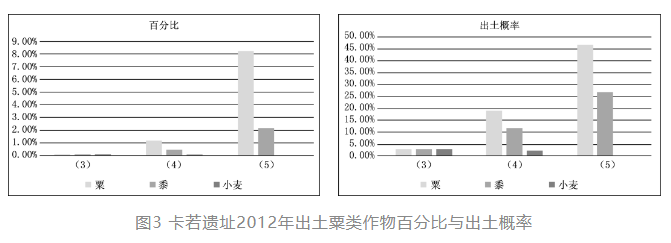

卡若遗址2012年、2018年浮选结果中出土有粟、黍、大麦、小麦4种谷物遗存,2002年浮选结果中出土有粟、黍两种农作物遗存,结合遗址的测年结果可知4800cal.BP—2800cal.BP(4000cal.BP—3600cal.BP之间存在缺环)期间均有粟类作物出土,说明粟作农业在卡若遗址的延续时间很长,其中4800cal.BP—4100cal.BP可能是卡若遗址粟作农业最为重要的时期,出土概率和百分比相对较高(图3)。3600cal.BP以后小麦出现,说明这一时期可能从单一的粟作农业,转变为多样化的农业体系,粟作农业与麦作农业并存,由于这一时期出土的植物遗存数量很少,难以评估小麦和粟在这一农业体系中的地位,但如果参考大致同时期青藏高原东南缘阿稍脑遗址的浮选结果,3600cal.BP以后麦作农业可能开始在农业结构中占据重要地位。

3500cal.BP以后,雅鲁藏布江中游多处遗址中均发现有粟类作物遗存,这些遗址的年代集中于3500cal.BP—3000cal.BP,且出土的农作物种类较为一致,均包括麦类作物和粟类作物,少数遗址还有零星的其他作物遗存出土。相比于年代较早的卡若遗址,这一时期遗址农业结构呈现出明显的麦作农业和粟作农业并存的特点,且麦作农业占主要地位,粟类作物在农业结构中的比重不高,但较为稳定,大致在10%—20%左右,说明这一时期雅鲁藏布江中游地区麦作和粟作农业并存的农业结构是一种较为稳定的农业传统。

3000cal.BP以后,该区域开展过植物考古研究的遗址数量极少,目前仅有邦嘎遗址,但该遗址中未发现粟类作物。这种变化代表了一种普遍性的农业结构转变,还是与遗址性质相关,抑或是环境变化导致粟类作物分布范围缩减,可能还需要同时期以及不同时期更多遗址材料的验证。后续研究中有意识地采集这一时期的浮选样品对解决这一问题至关重要。

阿里地区近年来出土的粟类作物遗存年代较晚,集中于公元2—3世纪前后。从这一时期出土农作物遗存的情况来看,麦类作物占绝对优势,粟类作物仅零星出土,数量极少。虽然目前难以确认这些粟类作物是否为本地种植,但考虑到这些粟类作物遗存出土于中心性遗址或者高规格墓葬中,且出土数量极少,似乎可以推测这一时期的粟类作物并不是一种较为普遍的食物,有可能作为一种奢侈性食物,仅少数社会地位较高的人群才能享用。

五、从粟黍比例的变迁看高原牧业的发展

3500cal.BP以后,雅鲁藏布江中游系列遗址中出土的粟类作物呈现出一个较为明显的特点,即黍的比例明显高于粟的比例。这与同时期北方地区多数以粟作农业为主体的遗址形成了鲜明对比。在这些遗址中通常是以粟为主要农作物,黍的数量较少且与粟的数量差别较大,而曲贡遗址、昌果沟遗址表现出黍多于粟的特点,是一种较为特殊的现象。这种黍多粟少的情况,在农业起源早期较为常见,如河北武安磁山遗址、山东长清月庄遗址、章丘西河遗址、辽宁赤峰兴隆沟遗址、甘肃秦安大地湾遗址均表现出黍多粟少的特点;随着粟作农业的发展,到仰韶文化晚期粟在农业体系中逐渐取得优势地位,北方旱作农业遗址多表现出粟多黍少的特点。然而在这种以粟为主导的农业体系下,仍有不少遗址显示出黍多粟少或者粟、黍旗鼓相当的情况,如青海同德宗日遗址、甘肃山那树扎遗址、四川茂县营盘山遗址、什邡桂圆桥遗址等。

从区域性和历时性的角度来观察,曲贡遗址和昌果沟遗址黍的比例上升这一现象,可能并不是特例。大致同时期(3600cal.BP以后),青藏高原东北缘很多遗址中粟、黍比例呈现出一种规律性的变化。此前的齐家文化时期,该区域农业结构中黍的比例较低,而到辛店文化、诺木洪文化、卡约文化时期,黍的比例明显上升,且不少遗址中黍的占比远高于粟,显示这一时期人类对黍的利用有所加强。有学者从气候变化的角度对辛店文化时期黍的比例上升这一现象进行过探讨,认为黍的比例提升主要是由于气候干冷所致,黍对水分利用效率较高,比粟更加能适应干冷的气候,因此官亭盆地先民可能根据黍的环境适应优势调整了粟、黍种植结构,但人类社会对农作物种类的选择往往受到多种因素的影响,除环境因素外,技术、文化、生业等因素也是需要考虑的。具体到青藏高原东北缘,这一时期牧业的发展、人类移动性的增强,可能增强了人类对黍的利用水平。

该区域已发表的动物考古研究材料虽然不多,但仍可以窥见这一时期牧业的发展概况。目前,这一区域发表的齐家文化时期动物考古材料来自3个遗址。大通长宁遗址出土的动物遗存中,家养动物占哺乳动物最小个体总数的67%,野生动物占33%,家养动物中绵羊的数量最多,占39%;民和喇家遗址出土的动物遗存中,家养动物占可鉴定标本总数的93%,野生动物占7%,家养动物中羊(主要是绵羊)的比例最高,占45%,猪占28%;互助金禅口遗址出土动物遗存中,家养动物约占哺乳动物可鉴定标本总数的34%,野生动物占66%,家养动物中以羊(主要是绵羊)为主,占30%,猪的数量极少,仅占4%。上述3个齐家文化时期的遗址中,家养动物均以羊为主,数量上远超过家猪,说明这一时期逐步形成了农牧业相结合的生业方式。

齐家文化之后的辛店文化、卡约文化、诺木洪文化时期,牧业进一步发展。喇家遗址辛店文化时期家养动物占可鉴定哺乳动物标本总数的96%,野生动物占4%,家养动物中羊(主要是绵羊)的比例高达83%;卡约文化时期虽没有系统动物考古报告,但多处墓葬和遗址中出土有羊、牛骨骼,如达玉台墓群出土有羊骨饰,山坪台墓群出土有羊距骨、牛角和牛蹄,尕盖遗址出土有羊骨;诺木洪文化时期,塔温搭里哈遗址、夏日雅玛可布遗址、塔里搭里哈遗址出土动物遗存也以牛、羊、马等为主,野生动物骨骼所占比例较低。处于高原腹地的曲贡遗址也出土有大量动物骨骼,家养动物中数量最多的是牦牛骨和羊骨,几乎遍布每个探方和灰坑。综合上述动物考古证据可见,3600cal.BP以后,以羊、牛等为代表的牧业进一步发展。

这种以羊、牛为主的牧业意味着人群的可移动性增强。由于牧业与农业之间存在难以避免的矛盾,为避免羊侵犯作物,它们需要被移到较远的地方放牧,而远离农业聚落,需要人力来照看它们。因此随着牧业的发展可能会导致以养羊、牛为主的牧业与农业在劳动力投入上的冲突,随着在牧业投入上的增加,在农业投入方面可能需要作出一定程度的牺牲。粟相较于黍,虽然产量更高,但粟对于自然条件和田间管理,甚至施肥、灌溉有着更高的要求,而黍相较于粟,更耐旱、耐贫瘠、生长期更短,适于更为粗放的耕种模式。因此,为了协调农、牧业发展对劳动力需求的矛盾,更适合粗放耕种模式的农作物黍得到了更多的青睐。3600cal.BP以来,青藏高原东北缘和西藏腹地雅鲁藏布江中游系列遗址中黍的比例提升,可能是随着牧业的发展,为解决牧业与农业之间对劳动力需求的矛盾,先民对农业结构的一种调整策略。

六、结语

经梳理可知,西藏东部和雅鲁藏布江中游地区考古发现的粟类作物遗存,存在本地种植的可能;阿里地区出土粟类作物遗存的性质暂且存疑。基于这种认识,西藏最早的粟作农业出现于东部地区,代表性遗址为卡若遗址,该遗址4800cal.BP—2800cal.BP均发现有粟类作物遗存,3600cal.BP以前,遗址农业结构为单一的粟作农业;3600cal.BP以后麦类作物出现,虽然这一时期卡若遗址出土的麦类作物和粟类作物遗存因数量太少,无法判断麦类作物和粟类作物的相对比例,但结合大致同时期青藏高原东北缘和东南缘以及西藏腹地雅鲁藏布江中游地区系列遗址的发现来看,这一时期农业结构发生了重要变化,由单一的粟作农业转变为麦作农业和粟作农业并存,且以麦作农业为主,粟类作物在农业结构中的比例虽然不高,但在雅鲁藏布江中游地区表现出一种较为稳定的结构特征。从目前的材料来看,这种较为稳定的多样化农业结构在雅鲁藏布江中游地区至少延续到距今3000年前后。距今3000年以后,粟类作物在西藏史前农业中的作用尚不清楚,还需要更多材料来厘清这一问题。粟类作物在阿里地区最早出现于公元2—3世纪,且出土于高规格遗址或墓葬,推测其可能被作为奢侈性食物为少数社会地位较高的人群所享用。

雅鲁藏布江中游地区考古遗址在距今3500—3000年期间,出现了不同于同时期中原地区典型的粟多黍少的农业结构特点,呈现出黍多粟少的现象。对这一现象进行区域性和历时性考察,认为距今3600年以来,随着青藏高原东北缘牧业的发展,为满足牧业与农业对劳动力需求的矛盾,生长期更短、更适合粗放耕种的黍受到青睐,因此这一时期黍的比例明显提升。雅鲁藏布江中游地区系列遗址中黍的比例提升可能是这一大背景下先民调整农业结构适应牧业发展的一种策略。

(作者宋吉香,系四川大学历史文化学院副研究员)