2019年9—12月,甘肃省文物考古研究所等对甘肃省武威市天祝县祁连镇岔山村北的山顶上的1座墓葬进行了抢救性发掘。该墓为国内发掘和发现的时代最早、保存最完整的唐早期吐谷浑王族墓葬。据墓志记载,墓主为“大周云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王”慕容智,葬于唐天授二年(691);其父诺曷钵为吐谷浑国末代统治者,母为弘化公主,是唐朝远嫁周边少数民族首领唯一一位回长安省亲的公主。墓葬建造精美且未被盗扰,出土遗物丰富,有彩绘陶、丝麻织品、金银器、漆木器、革制品和粮食作物等。2020年,该墓项目组又在其周围发现并确认吐谷浑王族墓葬23座,这一系列考古发现在2022年3月31日被国家文物局学术委员会以“甘肃武威唐代吐谷浑王族墓葬群”之名评选为“2021年度全国十大考古新发现”之一。

该墓室棺椁上盖有一块完整的大象纹荒帷,保存良好,色彩明丽,制作精美,装饰纹饰为以往发掘的丝织品中所罕见,是反映唐代丝绸之路的重要实物资料,也是唐和吐谷浑友好交往交流的实物见证,亦使西周贵族墓葬上华丽“荒帷”得到了再次实证,具有极高的史料价值。先秦《周礼》《仪礼》《礼记》等史籍对荒帷多有记载,荒帷又称“见”,是覆盖于墙柳之上的丝麻织品,为饰棺之物,形似帐幕,具有“华道路”的作用。近年来,随着不断地考古挖掘和技术手段的提高,荒帷在各古墓中多有出现。如2004年山西绛县横水镇西周“倗伯”夫人墓M1出土的凤鸟荒帷,精美华丽,是迄今为止发现的时代最早的荒帷实例。

目前学界涉及大象纹荒帷的研究较少,在发掘报告和《甘肃重要考古发现(2000-2019)》一书中仅以图录形式展现;《2015-2017甘肃省博物馆新征集唐代丝织品纹饰的研究》一文中第四章对该荒帷进行了简单描述,作者认为其为研究盛唐时期吐谷浑历史文化提供了参考价值。本文欲在学界已有研究的基础上,对这个大象纹荒帷做出综合的分析,并就相关的问题提出浅见,以就正于方家。

一、大象纹荒帷纹饰的溯源与发展

大象纹荒帷(图1),图案是由丝线织就的50头大象组成,两排象纹一正一反,一排象颊朝右,一排象颊朝左,形制相同,首尾相接,步伐稳健,中间插入花草纹作为装饰,所有纹样均经向、依次呈二方连续式的重复排列,构图独特,形象生动。图中大象作站立状,通体深灰色,敦实厚重、憨态可掬。象眼珠圆睁,目视下方;象鼻与右前足相撞,弯卷上翘,鼻孔大张;嘴角勾咧,口内斜伸白色锥状长象牙,两端翘起;蒲扇状双耳向两侧张开,饰有回形纹;耳后接S形身躯,象尾往前回卷打向右后足,身饰月牙形图案;四足均竖直粗壮,各绘浅灰色高光和白色蹄趾,后足与臀相连,颇具“胡风”。整体极具立体感和装饰感。

大象体型庞大、体健力强、诚实忠厚,且以超级感知、丰富感情、独特记忆与人类亲近,被视为力量、吉祥等象征。因此,给人以艺术形式来表现它的契机。商代之前的陶器和玉器,从未见大象形象。商周时期中原地区有野象分布,商民族擅长驯象,《吕氏春秋·古乐篇》说:“商人服象,为虐于东夷。”该时期象纹主要通行于青铜器上,塑造和铸造出若干圆雕象尊,既有写实,也有抽象,装饰风格独特、时代性强,且具有道德教化的寓意。以湖南醴陵县出土狮形象尊为例(图2),该象通体碧绿,躯体肥大,四肢粗壮,目视下方,短颈,鼻上扬,尾下垂;通身以云雷纹衬地,饰饕餮、夔龙、凤鸟、虎等浮雕纹样,刻画细致,生动逼真。此外,象鼻也是纹样的关键要素,常作为单独纹样,呈轴对称式雕刻于青铜器上。西周后由于自然环境的变化,大象逐渐南移至西南一隅。

两汉时期,象已成为方外贡物。《汉书·武帝纪》载:“元狩二年, 南越献驯象。”《汉书·西域传赞》记:“巨象、师子、猛犬、大雀之群,食于外囿”。这一时期象纹装饰的领域逐渐扩大到画像石上,写实风进一步加强,构图更加饱满。最常见的是钩象图,现已经发现十几例,调象师手持钢钩,或骑象背,或置身象前,或置身象后。如山东邹城金斗山出土画像石(图3)和河南南阳英庄出土画像石等(图4)。此外,该时期画像石还出现大象同骆驼伴生的题材图、驯象图和六牙神像图,均是宗教意义的表达。

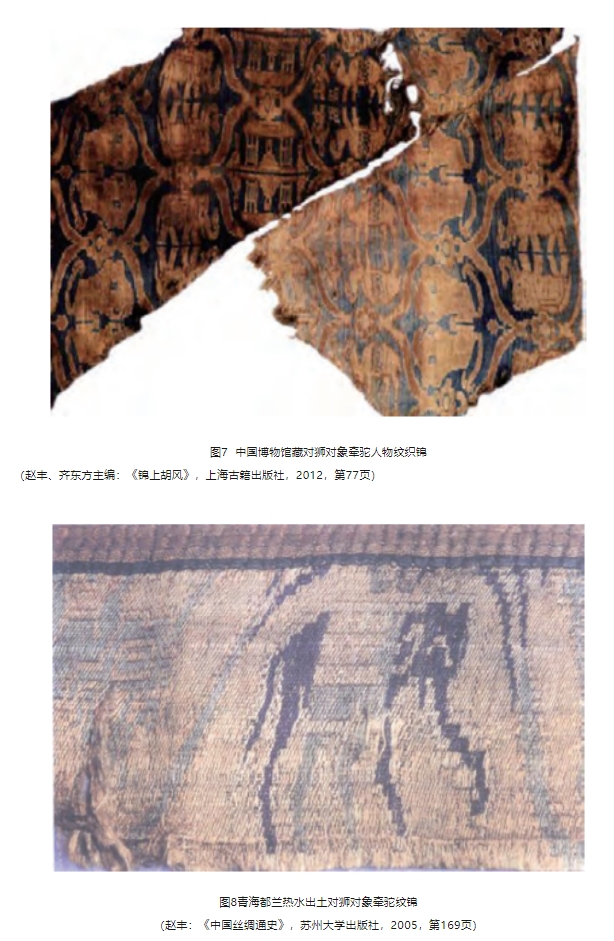

魏晋南北朝至隋唐时期是民族大融合、中外文化交流日益繁荣的时期,象纹作为外来的珍禽异兽较之前代运用更为广泛,表现在丝织品、金银、玉器、陶俑、屏风和石窟壁画中。北朝时期象纹屡次出现在丝织品上,但与之前在中国出现的大象造型属于两个不同的类别,具有鲜明的中西亚风格。构图改变了以往大象的单一塑像,以经向重复排列和对称形式为主。如吐鲁番阿斯塔那出土的方格填兽纹锦(图5),图中白象四足站立,体型高大,呈经向式重复排列,图案化明显;背上有一手持驯象钩的象奴和伞盖。同类织锦发现甚多,吐鲁番出土的另一件对狮对象纹锦(图6)、中国博物馆藏对狮对象牵驼人物纹织锦(图7)和青海都兰出土的织锦中都有大象的身影(图8)。不同的仅是象背上是否备有鞍鞯,鞍鞯上是否有驯象人。

唐代大象纹造型更为繁荣,在金银和玉器中最为多见,与丝织品上大相径庭,装饰性和写实化更进一步。如都兰热水墓群出土的大象纹金饰片(图9),大象大耳长鼻,一足抬起;象首、身饰有花纹;背上有圆毯,呈花瓣连珠三角星状,系有束带;周边卷草围绕,形象生动。其与榆林窟第25窟普贤菩萨的坐骑大象造型、头饰和圆毯基本相同(图10),体现出艺术同源的特征。北朝至唐代敦煌石窟壁画中多有大象形象,均与佛传故事相关。北朝至初唐以乘象入胎图为盛,盛唐以后,在主室主龛两侧多绘有普贤菩萨乘象图,除主室主龛绘制外,在大型华严经变画、法华经变画中也出现过乘象图。

总之,大象纹虽为我国自商以降常见的装饰纹样,但演变历程既具备历史连贯性,同时也呈现出明显的时代变化性。其始于商周而繁荣、成熟于隋唐,构图方式逐渐丰富,形态由几何型向写实生动性发展,装饰形式也日益适应其装饰内容的需求。象纹的装饰含义由殷商祭祀,至隋唐到明清时期已完全世俗化、生活化,被广泛应用青铜器、丝织品及其他载体上,成为大众喜闻乐见的纹样之一。

二、慕容智墓出土大象纹荒帷的文化意涵

墓葬装饰纹样作为丧葬文化最直观的写照,可以揭露其所处年代特有的社会文化风貌。大象纹荒帷在墓葬中的出现具有鲜明的时代特征,且凝聚了多重文化意涵。

第一,象纹之所以饰于荒帷,与“事死如事生”的观念有微妙的关系。《礼记正义·丧服大记》郑玄注云:“荒,蒙也。在旁曰帷,在上曰荒。”《仪礼·既夕礼》:“乃……藏器于旁,架见。”郑玄注日:“见,棺饰也,更谓之见者,加此则棺柩不复见矣。”贾公彦疏日:“见,棺饰也者,饰则帷荒,以其与棺为饰……更谓之见者,加此棺柩不复见矣者,以其唯见此帷荒,故名帷荒为见,是棺柩不复见也。”由此可见,荒帷又可称之“见”,如同棺罩,是覆盖于墙柳上部和周围的丝麻织品,为饰棺之物,也是一种标志贵族身份的礼仪性丧葬器物。并且古人认为荒帷所用材质与形状与墓主人生前所居门帘和各种帷帐相同。如《荀子·礼论》载:“故圹垄,其貌象室屋也……无、储、丝、嵩、缕、婴,其貌以象菲、帷、帱、尉也。”而将墓主人生时居住宫室的象征物,死后被后人放置在墓室的宫室内,这正是古人“事死如事生,事亡如事存”传统心态的反映,也是孝道的表现。

第二,象纹之所以饰于荒帷,受益于其祥瑞的表征。早在汉代,象作为祥瑞已是一个流行的概念。《汉书·礼乐志》载:“皑皑即即,师象山则……蛮夷竭欢,象来致福。”又载:“象载瑜,白集西。食甘露,饮荣……神所见,施祉福。登蓬莱,结无极。”有唐一代,祥瑞之说更盛,大象同样被视为祥瑞的象征。据文献记载,唐李笙所著《太白阴经》记:“象头高广,福禄居长。”《唐六典》中卷四对祥瑞做了详细地列举和等级分类,象位于大瑞之列;《初学记》中在其《兽部》的条目,大象位列第二;不仅如此,在唐诗中关于大象的描写,数量也高达290首之多。由此,充分体现了大象作为瑞兽就整个唐代社会文化而言,影响极大。

同时,大象的祥瑞化也与佛教关系密切。大象在佛教中地位高,意义独特,有佛陀化白象、“托胎梦灵”的说法,也做文殊菩萨坐骑、驮负法器等。如佛传典籍《修行本起经·菩萨降生品》记:“于是能仁菩萨,化乘白象,来就母胎,用四月八日,夫人沐浴,涂香著新衣毕,小如安身,梦见空中有乘白象,光明悉照天下,弹琴鼓乐,弦歌之声,散花烧香,来诣我身。”另外,隋唐时期随着大象在佛教的世俗化发展,被赋予了许多吉祥的涵义,如“吉祥(象)如意”、“太平有象”、“喜象升平”等。“象”与 “祥”字同音,而大象纹荒帷设计者运用象纹,并辅以其他花草纹样,其在美的呈现基础上,赋予画面一种吉祥喜庆的寓意,既升华了象纹的象征意义,也表达了后人对于墓主的良好祝愿,且蕴含了后人用为死者所修建的墓葬从而为后人期求吉祥的动机。

此外,古人认为“珍宝久则生精灵”,这种认为瑞物有灵的观念,一直被延续到唐代。大象作为瑞兽则同其他祥瑞之物一样,具有通灵的作用,可以起到震慑邪祟、庇佑的效用。所以中国古代历代皇陵墓道的两旁常有石头雕刻的大象的塑像。另外,丝绸也亦非凡俗之物,《礼记正义·礼运》载:“治其麻丝,以为布帛。以养生送死,以事鬼神上帝,皆从其朔。”其是包裹尸体,超度亡灵,随葬殡礼,通天祈福的“事鬼神之物”。因此,以通灵大象装饰的通神丝织品荒帷是具有通天通灵,可引渡墓主人极乐永生之意。

第三,象纹之所以饰于荒帷,因唐代民间有大象可旺财运之说。大象五行属金,长鼻能吸水,在我国传统社会中有“山主人丁,水主财”的说法。并且象的招财之意在佛教中也有所体现,象头神是佛教中的财神之一,在藏传佛教中又被称为象头财神、欢喜王或双尊神,在印度、日本、泰国等地也均被视为财神。而吐谷浑后人选择包含财富功效的大象纹来装饰随葬品荒帷,即有意愿让墓主将生前所占有的财富带入地下世界,使其之前的的富贵荣华得以在地下继续,从而能为死者营造一个虚拟的、图像的财富宝库。

第四,象纹之所以饰于荒帷,得益于汉唐时期丝绸之路的畅通。汉唐时期,野生象几乎早已绝迹,大象作为一种珍稀动物,基本上都是来自域外,特别是来自东南亚地区的一些国家,此时的大象是被赋予了进献方对中央政权归化的政治意涵。而域外象入华则是伴随汉代丝绸之路的开辟而展开的,其使欧亚大陆东西之间的文化交流日益频繁。到唐代,丝绸之路日臻成熟,中外文化交流的更加繁荣,林邑、真腊和瞻博等国从唐初到武周时期向唐王朝屡次进献驯象,多达10次。因此,大象越来越多地出现在唐人的社会生活及文化视野中,同样也被作为宫廷侍卫的喜王慕容智深深的记在心里,最后织成荒帏覆盖其棺木上。志文记载慕容智曾入侍宫廷宿卫皇帝,担任戎职并在长安生活了多年:“王以龟组荣班,鱼轩懿戚。出总戎律,敷德化以调人;入奉皇猷,耿忠贞而事主”。并且吐谷浑身处丝路最繁盛的交通要道青海道上,以羌中道和河湟道为主干线横贯青海高原,东达长安、洛阳,西抵中西亚各地,不仅在东西陆运交通中起着重要的桥梁作用,而且也是北方和西南交往的重要中介。《梁书•诸夷传》中载:“其言语待河南人译然后通。”吐谷浑人在丝绸之路离队中扮演着翻译和使者的角色,有他们的翻译交易买卖才得以进行。因此,慕容智墓中出现代表外来文化的大象是水到渠成的事情。

此外,喜王慕容智墓出土的多方丝织品均能印证丝绸之路文化对该墓的影响。如墓室棺椁上覆盖的另一方小团窠连珠对羊纹荒帷(图11),团窠连珠动物纹是在7-8世纪中西亚系统织锦中常见的图案,在唐朝流行一时。该图以金黄色作地,整体为平排团窠联珠纹内饰对羊。对羊身健壮厚实,线条简洁、概括;头顶两长角,背生翼,卷曲;尾巴短而下垂,四肢前后直立于草叶纹上。团窠外为左、右对称的十字形花卉变体纹样。而与此图案一模一样的织物在青海省都兰县热水吐蕃墓中也有出土,这也充分说明了吐谷浑民族还受到了吐蕃文化的影响。并且该墓群中还出土了对波大象纹锦,因图案残损漫漶,不再多加论述。由此可见,源自外域的大象经由丝绸之路,在寓华胡人和吐谷浑人的传播下,并在商周大象图像传统的基础上,加以糅合与改进,最终出现在慕容智墓荒帷上。不仅是大象形象物化的表现,更是唐代丝绸之路交流交往交融的佐证,同样是了解唐代与西域文化变迁的重要途径。

三、慕容智墓出土大象纹荒帷的装饰艺术

大象纹荒帷整体图案装饰意味浓重,结构均衡,点线面节奏合理,色彩艳丽华美,无论在造型、纹样、结构、色彩还是在装饰手法上,都展现出了独到的艺术特点。

大象纹荒帷设计者在纹样布局上,采用平面二维“满画面构图”,各纹饰之间互不遮挡、重叠,不做远近及纵深的关系处理。整个画面或是生动健步的大象,或是布满了灵动飞扬的花草枝蔓,纹样细密规整,错落有致,令人眼前一亮。这种平面构图不仅可以最大程度地展现纹样的艺术美,且便于丝织工艺的实际操作。在构图形式上,大象纹两排一正一反,花草纹单组循环,均呈二方连续式排列。二方连续是指一个单元纹样向上下、左右反复连续循环排列;结构组织是按一定的秩序循直线或曲线方向延伸,是唐代较为常用的构图形式之一。该种大象纹排列方式还出现在同时期新疆吐鲁番阿斯塔那墓葬区发掘的一件阿文新月锦上,锦用蓝、黄两色丝织而成,图案为两两错排的新月图案,弯月弦内饰有一阿拉伯文词,两排不同,一正一反,一排字义为独一的,一排字义为胜利或征服。这说明同一时期武威、吐鲁番的丝织品均受到中亚粟特风格的影响,同时也再次证明了唐代时期丝绸之路的畅通及各民族文化交流的频繁。另外,就大象纹荒帷而言,与二方连续图式的有机地契合,连续纹饰的横向堆砌,纵向反复,使图案显得规整紧密且较为稳定,通过这种布局形式不但可以突出大象纹这个主纹饰,也侧面折射出唐代受众对于稳定均衡图形效果的审美喜爱。

从色彩观念上看,大象纹荒帷丝织品因存放时间已久,颜色有所脱落,但仍旧热烈艳丽。整体为暖色调,搭配中性灰色,与多数唐系动物类丝织品颜色一样,受中西亚影响较大,如中国丝绸博物馆藏的团窠联珠对鸟纹锦、对鹿纹锦和新疆博物馆藏联珠对孔雀纹锦等。大象纹荒帷背景为黄地,黄色在唐代很重要,唐人相信五德终始的说法,自认占的是土德,且黄色作为五色之主,色相明朗,是染织中的正色,亦是王权、富贵的象征;大象色彩是比照现实大象形象进行的写实搭配,均由不同深浅的灰色组成,沉稳统一的色调使画面缓和、舒适,并与夹层的花草纹样相互统一。总体色彩既具有张力和刺激感,又增添了异域特色,突显了图案的视觉冲击力,符合装饰的审美情趣和对色彩的生理需求。

从装饰手法上看,大象纹荒帷纹饰采用了写实、夸张变形的设计手法。写实即是大象纹荒帷设计者以自然界中大象和花草形象作为参考,进行提取、线条勾勒以达到接近真实状态。在装饰图案中,写实提取是最直接和常用的方式,该方式主要偏向于对物体造型具体的描绘,从而达到最大程度的保留原始形状和形式美感。然后再配夸张变形等造型方法进行艺术加工。夸张与变形就是抓住大象和花草最具代表性的特征,通过超出原形象大小的图案造型方法,把典型的元素分离出来进行夸大或缩小,可以使纹样更具震撼力和趣味性。变形是在遵守原本外形的前提下,根据个人的审美感受,对主体作出较大程度的改变。荒帷中象身、象足、象耳和花草均被夸大了其表现结构,以此使纹样形象表现的更为突显、集中,从而加强了装饰纹样的艺术效果。

总之,地下墓葬作为地上生活的缩影,集中反映了一个时代的丧葬礼俗,大象纹和花草纹在慕容智墓中的出现,最终促使墓葬不仅成为墓主的安息之所,更将其内部打造成“一个艺术不懈创造的场所和多种艺术形式的总汇”。

结语

唐代慕容智墓出土的“大象纹荒帷”作为中外艺术文化融合的代表,表达了墓主及后人对“事死如事生”传统心态的反映,对“天地相通,生者长寿,死者永存”的生命期盼和对求吉纳财的追求。在装饰艺术中,整体图案布局均衡稳定,最大程度地展现纹样的艺术美;色彩热烈艳丽,既具有张力和刺激感,又增添了异域特色;并且造型采用写实、夸张变形的设计手法,使装饰纹样更具震撼力和趣味性。同时,大象纹荒帷的图案纹样既丰富了中国织物装饰纹样的种类和造型样式,充盈了纺织装饰艺术的素材,又是丝绸之路多民族多文化交往交流交融的集中体现,从而揭示吐谷浑民族逐渐融入中华文明体系的历史史实,并从中窥见归唐吐谷浑人物质生活、思想观念、文化认同等历史细节的变迁,为增强民族文化自信,铸牢中华民族共同体意识研究提供了典型案例。

(作者单位:宁夏大学民族与历史学院)