北徐家桥位于殷墟南部,2001~2002年为安置小屯、花园庄搬迁村民,考古人员在北徐家桥村北进行了大规模考古发掘,取得重要收获,特别是大量建筑基址和墓葬的发现,为研究殷墟都邑布局、族邑形态、社会结构、手工业生产等诸多重要问题提供了难得的材料,引起了学术界的高度关注。

在属于殷墟时期的488座墓葬中,有14座墓葬出土了风格迥异的器物(以陶器为主),虽然只占墓葬总数的2.87%,但这已是目前为止一次性发现最多的使用“南方文化因素”器物随葬的墓葬了。这类器物在具有家族性质的“族墓地”内集中出土,其具体出土状况、时代、特征等问题值得深入讨论,结合殷墟其具有外来文化因素风格的器物,能够管窥作为都城的殷墟的真实面貌。下面就相关问题进行初步分析。

一

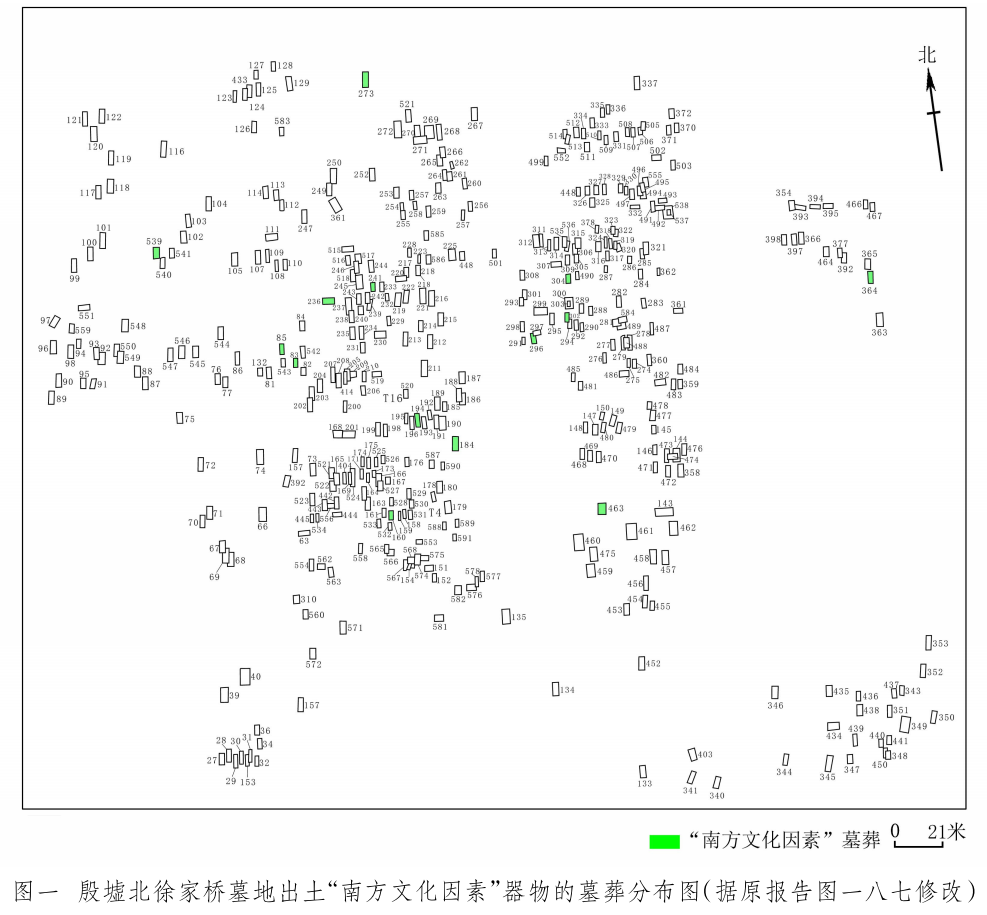

根据488座墓的不同位置,发掘者把其分为东、中、西区,其中东区又分为西北、西南、东南、东北四个片区,共67座墓葬;中区分为东、西两个片区,共400座墓葬;西区零散分布21座墓葬。其中14座随葬 “外来文化因素”风格器物的墓葬(M83、85、160、184、194、236、241、273、296、302、304、364、463、539),除M364位于东区的西北片区外,其余均在中区。实际上M364也与中区墓葬相距不远(图一)。

此外,该墓地还常用半成品、甚至是边角废料的石条器和石柄形器作为随葬品,少者1件,多者上百件,一些随葬有青铜礼器的墓中同样随葬此类石制品,如M134、208、438、503等。发掘者认为,这批墓葬的主人生前从事石器生产,应为“石匠”,并据M120、320铜器铭文均有“酋”字,认为该墓地属酋族。

即便墓葬被盗,墓穴规模也是判断墓葬等级的重要指标,该批墓葬的规模均较小,这表明墓主的等级普遍较低。该墓地共有33座墓葬随葬青铜礼器或残件,以1套青铜觚爵组合为主,随葬2套青铜觚爵组合的墓葬只有2座,其他墓随葬少量铜鼎、簋、瓿等及铅觚、爵、鼎等。青铜礼器的多少是墓主等级地位最直接的反映,徐家桥墓地青铜礼器的出土情况也表明该墓地内墓主的等级普遍不高。

用单件陶鬲随葬是该墓地墓葬的显著特征。统计表明,洹北商城、殷墟手工业作坊内的工匠墓多随葬单件陶鬲,如洹北商城作坊、孝民屯铸铜作坊等。292座用陶容器随葬的墓葬中,144座为单件鬲。本文着重分析的14座具有“南方文化因素”陶器的墓葬,其随葬品组合也是以单件陶鬲为主。即便是陶觚、爵,作为随葬品同样也是酒器的象征,工匠墓少用陶觚、爵,多用表现炊煮器的陶器,也从另一个侧面说明殷商时期工匠家族地位低下。

近些年来,随着研究的逐步深入,不断有学者指出殷墟遗址内除了大量殷墟本地风格的器物外,也有少量不同风格的器物,它们来自于殷墟以外的不同区域。北徐家桥墓地中也有此类陶器出土,例如7件H型陶鬲、1件J型Ⅳ式陶鬲、M184与M85的陶鼎,以及M241、M304与M539的硬陶斝、M194的硬陶瓿等同类器物在长江中游均有发现,形制十分相近。

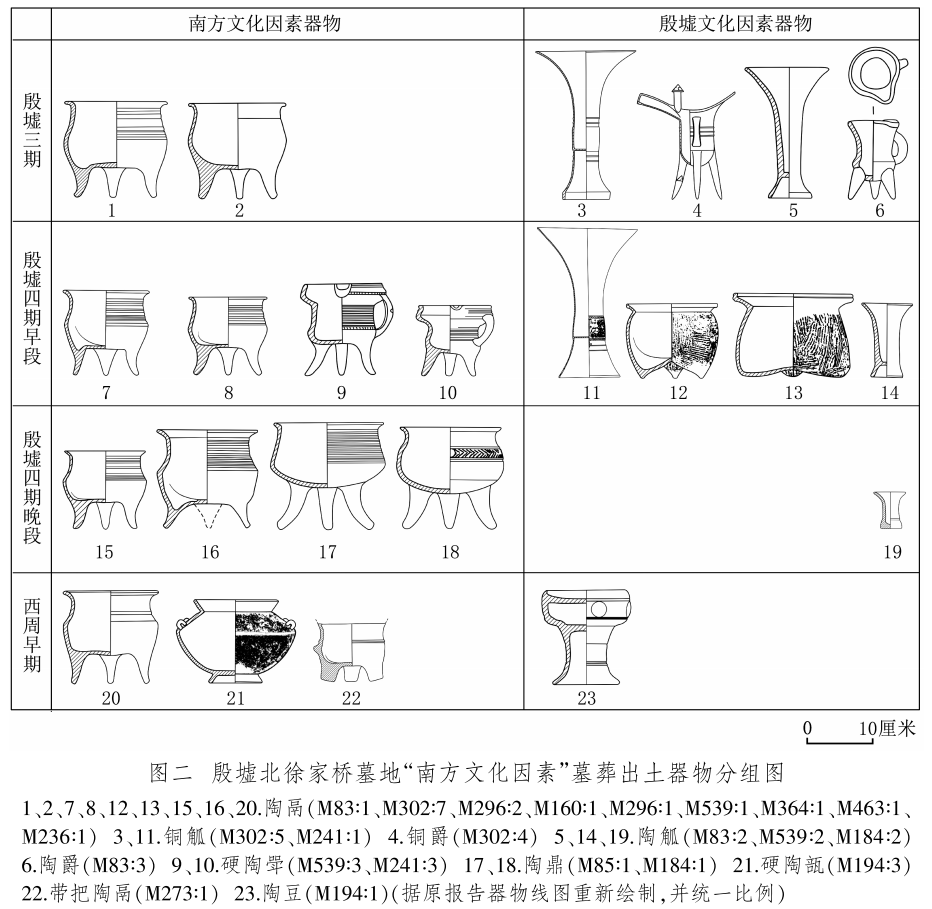

7件陶鬲分别出土于M83、M160、M236、M296、M302、M364、M463,泥质或夹砂陶,敞口、尖唇、长颈、腹微鼓,底近平,袋足不明显,甚至无袋足,三足外撇。颈部饰细密的弦纹,腹部无纹饰。形制差别不大,高12~15、口径12~16厘米(图二,1、2、7、8、15、16、20)。牛世山研究认为,在湖北东北部分布着以蕲春毛家咀遗址为代表的一类晚商时期考古学文化遗存,可称为“毛家咀类遗存”,该遗存沿大别山以南的长江沿线向东可达安徽安庆一带,以C型鬲为代表的本土文化特征十分突出。牛文指出,毛家咀C型鬲在殷墟的小屯南地、孝民屯和北徐家桥等多个地点出土。并认为这种很普通、没有高附加值的陶鬲出现在千里之外的殷墟都城内,其背景值得深思。

北徐家桥M273∶1陶鬲略残,器形较小,束颈,浅腹,柱足,腹一侧有残断的鋬手,报告称其为“带鋬柱足鬲”(图二,22)。这种一侧带有羊角状鋬手的小型鬲,盘龙城遗址就有发现,“鄂东南西周时期文化中还可见较多的带把器,包括带把鬲。带把鬲是在鬲形器之肩腹部位有一角状把手,在鲁台山、香炉山等遗址都有发现。同样风格的器物还有带把盆、带把鼎等,分布范围很广,主要在长江中下游地区。这与宁镇地区湖熟文化的传统相似,应是来源于宁镇地区的文化因素”。

M85、M184的2件陶鼎(图二,17、18)与7件陶鬲形制相差不大,细微之处在于陶鼎没有表现“袋足”之意。毛家咀遗址标本Ⅱ9/5∶3∶7陶鼎形制与北徐家桥M85∶1陶鼎十分相似。实际上这种袋足不显,甚至平底的鬲或鼎在商代早中期的长江流域就很常见,应该是中原商文化传到南方以后的地方化现象,到晚商时期这种地方特征更为浓郁。

陶斝是商文化的典型器物,自商代早期产生,持续到商代中期。发掘资料表明,属于商代中期的洹北商城遗址内还出土少量陶敛口斝,特别是洹北商城早期数量较多,洹北商城晚期基本消失,殷墟内已经绝迹。南方的商文化中,以盘龙城商城为代表的商代早、中期遗址内,陶斝也较常见,但在演化过程中,逐步形成了两种形制,一种仍是典型的中原地区形制,口径小于腹径,形体比例适中,线条流畅,如盘龙城杨家嘴第五期的PYZT6⑤∶3;另一种可谓是中原陶斝的变体,口径大于腹径,整体有头重脚轻之感,如盘龙城杨家嘴第五期的PYZH1∶5、PYZM10∶2等。中原地区,以洹北商城为代表的中商时期陶斝逐渐消失,晚商时期的殷墟已不见踪迹,硬陶斝更不见于中原地区。但长江流域地方化的陶斝依然存在,毛家咀遗址就曾出土。北徐家桥M539、M241两件硬陶斝(图二,9、10)形制就属后者,颈部同样饰多道细弦纹,不显袋足。这种风格也与上述陶鬲、鼎一致。

殷墟出土的诸如M194∶3硬陶瓿(图二,21)的硬陶或原始瓷器,学术界讨论较多,一般认为其源自江浙地区,在此不再赘述。

如此看来,北徐家桥墓地内,至少有14件器物与以湖北毛家咀类遗存为代表的长江中游地区有着千丝万缕的联系。器物或风格的传播反映的是人员的交往与流动,这表明晚商时期,长江流域与殷墟都城之间仍有频繁交流,笔者曾把此类来自于殷墟王畿以南的考古学文化因素称为“南方文化因素” 。

二

要想了解北徐家桥墓地此类“南方文化因素”,还需要对这些陶器的出土背景与组合,以及墓葬的葬俗与时代等进行深入分析。惟如此,才能进一步深入分析殷墟都城之内人口构成、社会组织、家族结构、手工业生产等问题。

从分布上来看,14座墓葬虽然相对集中于中区,但除M83、M85二者很近,可能属于家族之内更小的“家庭”成员外,其它墓葬分布十分零散,看不出相互之间有必然联系。如此说来,这些墓主并不是相对集中的单独群体,极有可能分散融入到具有典型殷墟文化群体之中。

从葬俗上来看,14座墓葬与其他墓没有差别,都是小型长方形竖穴土坑墓,长、宽比例与其他墓基本相同。除M236头向朝东偏南外,其余墓葬均朝向北偏东。杨锡璋指出“殷人尊东北方位”,殷墟一半以上的墓葬、宫殿建筑、贵族族邑建筑等均朝向东北。此外,有12座墓设腰坑,且腰坑内多殉狗。西周时期用腰坑殉狗的葬俗被很多学者当作判断“殷遗民”的重要标准。墓葬多用红漆黑彩的木棺作为葬具、墓主多是仰身直肢葬、用贝作为口含等葬俗也是较为典型的殷墟特征。

从随葬品组合来看,14座墓中,除M85、M160、M236、M273、M364、M463为单件鬲或鼎外,其余墓葬中均是典型殷墟风格器物与南方文化因素相互组合,如M83为陶觚、爵、鬲,M241为铜觚、爵与硬陶斝。陶觚、爵是殷墟墓葬中最典型的随葬器物,所占比例高达60%左右;铜觚、爵也是殷墟时期青铜礼器的典型代表。

从墓葬分期来看,12座墓分属殷墟三期到西周初年。南方文化因素的陶鬲、鼎、斝形制变化不大,难以进行精准的类型学分析。但从与M83陶鬲同出的陶觚、爵(图二,5、6)可知,M83年代为殷墟三期;铜觚、爵(图二,3、4)及陶鬲(图二,2)表明M302的年代为殷墟三期;M296出土2件陶鬲(图二,7、12),其中M296∶1陶鬲年代为殷墟四期早段;M539陶鬲、觚(图二,13、14)表明M539的年代是殷墟四期早段,同出的硬陶斝(图二,9)应也大体同时;M241硬陶斝(图二,10)与M539硬陶斝十分相近,只是形体大小略有区别,二者年代应相当,M241铜觚(图二,11)形体瘦高,年代与之同时。据此可知M241年代亦应是殷墟四期早段;由M184陶觚(图二,19)可知,M184的年代为殷墟四期晚段;发掘者判断M194陶豆(图二,23)与硬陶瓿(图二,21)的年代为殷墟二期。假腹陶豆口微敛、直壁、深盘、细柄,盘外壁饰圆泡形装饰,应为仿铜陶豆。山西翼城大河口西周墓地M1017出土的4件霸伯豆,陕西宝鸡西高泉村出土的周生豆等均为此形制,年代为西周早、中期。M194硬陶瓿在殷墟也曾出土,此类小口、折肩、斜腹、矮圈足的硬陶或原始瓷瓿的年代应是商末周初。因而M194年代应是西周早期;而M304打破建筑基址,出土有陶爵、仿铜陶鼎、硬陶斝。综合判断M304年代应为西周早期。

发掘者依据墓葬与房址的地层关系,结合陶器分期认为,北徐家桥墓地有一批墓葬打破了属于殷墟四期晚段、被有意焚毁的房址,因而这批墓葬的年代属“西周初年”。笔者也这样认为,周人灭殷之后,殷墟遗址区内有典型的周人墓葬,也有跨入西周纪年的殷遗民墓葬。

虽然这14座墓葬出土了典型南方文化因素的器物,特别是以长江中游毛家咀遗址为代表的陶器,但从上述墓葬分布、葬俗、随葬品组合及分期来看,这14座墓葬已高度“殷墟化”。如果以分期为界,不同时期仅有几座这样的墓葬零星点缀在墓地之中,M241、M302中均有青铜礼器随葬,且M241中有79件石条、14件柄形器,这说明与同墓地其他墓主相比,M241、M302的地位并不低,或与石器生产和管理有关(表一)。

三

笔者曾就殷墟外来文化因素进行研究,把其分为典型外来文化因素、混合型文化因素、继承型文化遗物和传世品几类。其中典型外来文化与混合型文化因素中,陶器代表最基本的生活习俗的传承,不像具有“威信物”特征的青铜器、玉器等可以是战利品,甚至如硬陶、原始瓷等商品通过贸易方式传入都城,因而可以真正体现不同人群间的交流与互动。北方的花边口沿大袋足鬲、东方的煮盐器、西方的双耳鬲、南方的长颈弦纹鬲等,都充分说明当时四面八方的民众因各种原因来到了都城。北徐家桥墓地让我们看到在长江流域十分有限的区域内传播的陶器也到达了王都之内,虽然数量不多,但持续时间较长,与当时的文化充分融合在一起,这表明有固定的人群持续与南方保持着互动与交流,其背后的动因需要我们深入研究。

发掘者认为北徐家桥墓地是“石匠”的家族墓地,其主要证据是94座墓中随葬了石器的半成品或边角料,这样的判断是有道理的。不过遗憾的是,未发现同时期的制石作坊遗存,以后该区域的发掘工作要高度关注此问题。从分区来看,随葬石器的墓葬主要集中在中区,东区有12座,西区只有1座,时代则从殷墟二期持续到西周初年。这表明相应的制石作坊一直在从事生产活动。

宋镇豪曾认为,殷墟同期人口约有14万,这已是东亚地区的超级都邑。殷墟是手工业生产最为集中的地区。甲骨文、金文及文献中都有“百工”的记载,百工应是对不同手工业种类的统称,而且工之职业,世代相承,“工之子恒为工”(《国语·齐语》),如此既能保障技术传承,又能让统治阶层实现对手工业生产,特别是青铜器、玉器等为代表的礼器生产的有效管理。笔者推测,为了满足手工业生产对人员的需要,统治阶层会有意从周边区域迁徙人口到都邑内从事生产,从而解决劳动力不足的问题;或者周边区域会有人员到都城学习某种生产技术。不管是何种原因,上述北徐家桥墓地14座墓葬出土的具有南方考古学文化因素的器物,表明鄂东地区不同时期都有人员来到都城,加入到制石手工业生产中来,他们是制石手工业者的必要补充,甚至逐渐成为生产的组织者和管理者。

实际上,不仅是北徐家桥墓地集中发现了“外来文化因素”器物,2003~2004年在殷墟西部的孝民屯遗址也曾集中发现一批。孝民屯遗址以青铜铸造作坊遗存为主,作坊年代始于殷墟文化二期偏晚阶段,持续到殷墟文化四期,甚至西周初年。作坊之先,这里有人居住,考古发现直接在生土上挖筑的86座半地穴式建筑,由于晚期地层的破坏,仅存地下地穴部分。每座建筑的房间数目不等,其中单间式45座、两间式19座、三间式17座、四间式4座、五间式1座。多间式房址大多以门厅为中心,呈一字形、品字形和十字形等不同形式的布局。房基有通向室外的门道,房内有土台、坑、灶、壁龛等设施。笔者曾对这处建筑群进行初步分析,指出其具有分布相对集中、不同房基之间有一定的等级差异、建筑表现出一定的规划性及建筑形式的多样性、遗物显示具有浓厚的生活气息等特点。发掘简报认为,“这批建筑群的年代为殷墟二期,有的或可早至殷墟一期晚段”。

在孝民屯半地穴式建筑群遗存内发现了一批陶器,目前资料仍在整理之中,从已公布的资料分析,陶器群可分为殷墟型、混合型和外来型三种。殷墟型很容易理解,就是典型殷墟文化风格的陶器,外来型是指其特征明显不同于殷墟文化的陶器,混合型是指既有外来因素,又有典型殷墟风格的陶器,是二者的有机结合。通过分析发现,这些外来型和混合型陶器与西北地区,特别是太行山以西的太原盆地以杏花村墓地为代表的陶器特征十分相近。这表明当时有一批可能来自西北区域的人群来到了都城,并专门建设房基,集中居住生活。与夯土建筑相比,半地穴式建筑在殷墟等级相对较低,从侧面说明这些人的等级地位并不高,但其内部之间还是有差异。这些特征与北徐家桥墓地所表现出来的特征十分相似。

遗憾的是,与孝民屯半地穴式建筑群同时的墓葬几乎没有发现,故难以对这个群体进行深入分析,该群人来到殷墟的原因更难厘清。但与北徐家桥墓地相参照,我们至少可以发现,它们都是相对集中于一片区域,保持着不同于殷墟的文化风格。这种用特定陶器来体现自身群体个性的做法,应该是在强调自身的独特性,而不仅仅是生活习俗的自然延续。

四

北徐家桥墓地所表现出的南方文化因素特征,应是殷墟文化多样性、复杂性的真实写照。要想把这种错综复杂的文化关系梳理清楚,进而探讨内在动因,我们仍有大量的工作要做。

其一,需要对已有资料再分析。自1928年发掘以来,殷墟的资料被大量公布。但因不同阶段殷墟考古的目标、任务及使用的考古学理论与方法的不同,对已公布资料承载信息量的辨识度会有巨大差异。而随着周边区域考古学文化编年体系不断完善,对区域考古学文化研究不断深入,从而逐渐在殷墟遗址内甄别出许多殷墟以外考古学文化因素的遗存,如北方草原族群的青铜兵器和工具、山东东部典型珍珠门文化的陶鬲及以湖南费家河遗址为代表的硬陶瓿等,本文所述的北徐家桥墓地出土以蕲春毛家咀遗址为代表的陶鬲同样属于此种情形。在《殷墟出土陶器》一书中,公布了一些尚未找到对应考古学文化的陶器,诸如此类的情况,需要对殷墟及周边区域考古学文化已发表的资料进行系统分析,从而对殷墟文化的多样性有更深入的认识,对研究人群的交流互动及其内在原因也有重要价值。

其二,需要更加细致的整理与量化统计。目前虽然不断有学者对此类问题从不同角度进行研究,但一般都是举例式的,很难对殷墟外来文化因素进行量化统计,特别难以掌握除墓葬之外的遗迹中具有外来文化因素陶器的时代、数量、比例等关键信息,这就无法深入分析外来文化因素的规模、时间等问题,相应地,所反映出的人员流动问题也就无法解决。因而,笔者深感必须以考古遗址的发掘为基础,结合更科学、规范的室内整理工作,在量化的基础上深入研究,才会更具说服力。

其三,需要相关科技考古的深度介入。考古类型学与文化因素分析法是研究考古学文化互动与交流的基本理论方法,也取得了丰富的研究成果,但其也有一定的局限性,特别是在相关资料公布不充分、有选择性的情况下,难以开展深入研究。近些年来,科学技术被广泛引入考古学领域,甚至成为定位明确的考古学分支,其中冶金考古、陶器岩相学分析、锶同位素示踪法等技术方法逐渐显现出其在研究技术、资源、贸易、人群等多重领域的互动问题上的优势,甚至发挥了关键性作用。殷墟外来文化因素研究同样需要充分利用这些技术优势,进一步深化研究。

其四,需要相关理论的探讨。虽然诸如类型学、文化因素分析法等为外来文化因素研究提供了理论支撑,但远远无法满足研究文化互动与交流的实际需求,其重点多是物质与技术层面上的,难以全面揭示文化交流的真实原因及动力。这是中国考古学面临的普遍问题,但在文化互动与交流研究方面尤为突出。

人群的互动与交流是文明演进的重要动力,百万年的人类史、一万年的文化史、五千多年的文明史,都是人类不断交往、交流、交融的历史。商代是中华文明形成、巩固的重要阶段,作为商代晚期的都城,殷墟是当时的政治、经济、文化、军事等中心,在不断向外传播礼制文明,形成青铜礼制文化圈的同时,外来文化也对殷墟产生巨大的影响,并在吸纳、整合、创新中推动殷墟文化的发展,北徐家桥墓地中14座墓葬表现出的“南方文化因素”就是众多殷墟外来文化因素的典型代表。通过深入解析这些南方文化因素,我们可以管窥其融入殷墟文化的进程、原因、规模等。虽然目前这方面的研究因种种原因所限,尚不能称之为全面、系统,但相信随着今后发掘、整理、研究工作的不断深入,一定会取得更重要的研究成果。

(作者单位:南京大学考古文物系 殷墟博物馆)