吐蕃是中华民族共同体重要成员藏族的前身,早先生活在西藏山南地区雅隆河流域,公元7世纪初逐渐强大起来,征服了青藏高原上的羊同、苏毗诸部落后,以逻些为中心,建立了统一的吐蕃王朝。吐蕃王朝是中国西藏历史上第一个有明确史料记载的地方政权,迅速向周边发展,并有意识地冲出青藏高原,开始征服吐谷浑、党项、白兰、多弥等族。在此过程中,吐蕃不断吸收和借鉴被征服各族的制度文明和物质文明,“为促进自身社会、经济的发展和文化的多样性增添了新的元素”。但更多的是吐蕃对征服地区实行民族同化政策,“推行一套脱胎于本土的军政、经济、宗教制度,因而在其统治下,部分西北民族开始了形式不同、层次不同的‘吐蕃化’进程,吐蕃当时不仅从政治、经济方面,同时也从民风民俗方面推行同化政策,试图达到长期统治的目的”。被征服各族在服饰、语言等方面都深深地打上“吐蕃化”的烙印。

所谓“吐蕃化”,是吐蕃王朝对被征服地区的族群实施有效统治的手段,吐蕃王朝的各种因素通过制度、习俗、语言文字、宗教信仰、服饰等被强制渗透到西北地区的其他族群。“吐蕃化”的概念由汤开建、马明达提出,这是陈寅恪有关“胡化汉化”的衍生,学界很早就关注“吐蕃化”问题并进行了深入研究。

地处唐蕃之间的吐谷浑,因其特殊的地理位置,成为强盛的吐蕃王朝向外扩张时首要征服的对象。公元663年,吐蕃大论禄东赞率兵大举进攻吐谷浑,在吐谷浑叛臣素和贵的引领下,吐谷浑灭国。吐谷浑可汗诺曷钵携弘化公主及数千帐逃入凉州,留在吐谷浑故地的亲蕃势力被纳入吐蕃统治之下。对于吐蕃占领吐谷浑故地的意图,林冠群认为是突破封闭高原出口的功能,从军事上增加其防御纵深,而且可以取得较为优厚的农牧资源,对吐蕃的对外发展起到重要作用,从而可使青海地区成为其北向西域、东向黄河中上游、东南向川康滇边区拓展之前进基地。霍巍认为其经济上的意图是掌控青海道,取得掌控东西贸易的一个立脚点,进而再向西域全境扩张,完全扼控唐代丝绸之路,从陆上卡断唐代中外交通的主动脉。征服吐谷浑,控制了丝绸之路青海道,吐蕃强化对吐谷浑故地的统治及丝绸之路的经营,“吐蕃元素已成为多彩丝路上的重要底色”。

吐蕃对吐谷浑故地的征服与治理过程,是吐谷浑“吐蕃化”的过程,“它的‘吐蕃化’进程不仅与吐蕃王朝权力重心的东移密切相关,甚至更直接影响到中原政权与吐蕃在西北地区势力的消长,因而具有重要的研究价值”。

近年来,随着族属和族群等概念和理论的介入,考古学研究中族属的复杂性远非考古学文化所能涵盖。特别是不同族群杂处而产生的文化碰撞与融合,对考古学文化提出的挑战超乎寻常。“丧葬制度,作为一个族群对其族属‘记忆’的选择与表现,反倒能够揭示出更深层次的文化心理与主观认同”。墓葬研究便成为考察“吐蕃化”的一个切入点。

柴达木盆地东南沿(青海海西州都兰、德令哈一带),是吐蕃最早征服和控制的吐谷浑故地。这个地区考古发现的墓葬保存了丰富的信息,为研究这一时期“吐蕃化”因素提供了丰富的实物资料。特别是热水墓群2018血渭一号墓的考古发掘,揭示出一座高等级的王陵。完整的陵园、祭祀建筑、木石结构的“五神殿”,以及出土的“外甥阿柴王之印”印章,确定墓主为吐谷浑王,墓葬文化面貌中“吐蕃化”特征为探讨该墓葬的“吐蕃化”因素提供了重要支撑。因此,本文拟从墓葬结构与设施、随葬品等方面入手,用文化因素分析法,对这座吐谷浑王陵的“吐蕃化”因素进行分析。

一、2018血渭一号墓概况

2018血渭一号墓位于察汗乌苏河北岸,墓葬位于山前二级台地上,背山面河,地势北高南低。

(一)墓葬结构与设施

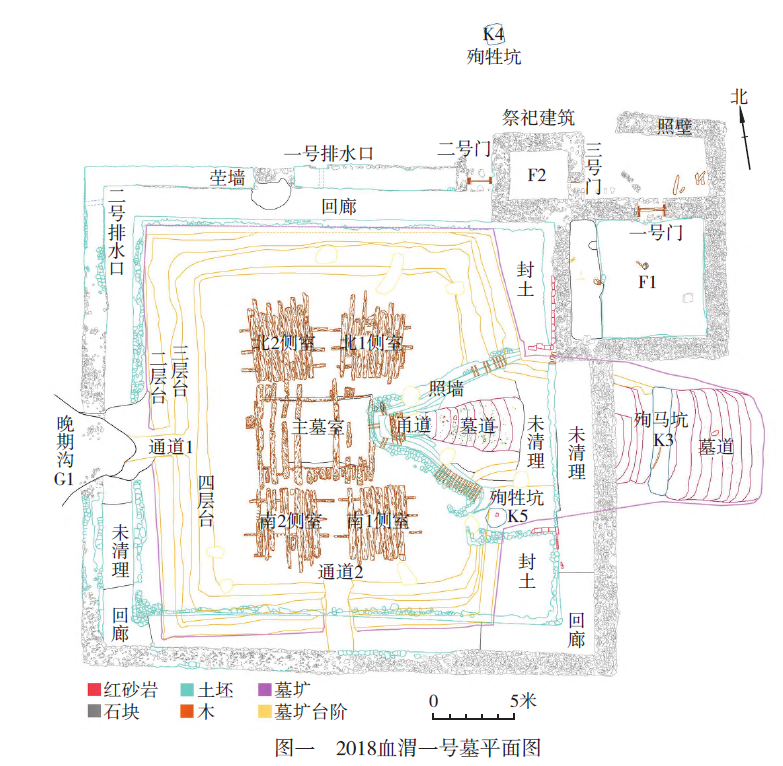

2018血渭一号墓为木石结构多室墓,由地上和地下两部分组成。地上为陵园,平面呈方形,由茔墙、封土、回廊以及祭祀建筑组成。地下部分由墓道、殉马坑、照墙、甬道、墓门、墓圹、殉牲坑、砾石层、墓室组成(图一)。陵园地势北高南低,南北高差1.6米。平面近方形,由茔墙围合,东西长33、南北宽31米。陵园东北隅有祭祀建筑,陵园内有封土和回廊。

茔墙为平地起建,基础石砌,上部为土坯垒砌而成,在北墙、西墙均发现砌筑茔墙时预留的排水口,显然陵园营造是有设计和规划的。茔墙之内有覆斗形封土,封土四周由土坯墙围合。回廊介于茔墙与封土之间,是围绕封土的通道,宽1.4~2.04米。北茔墙和东茔墙上有供出入的门址,北茔墙的门址保存较好。

祭祀建筑位于陵园东北隅,由两座石砌房址(编号F1、F2)组成。房址平面均呈长方形。一号房址东西长10.9、南北宽9.84米,北墙开门,门外有曲尺形石砌照壁,房址内有堆放在一起的5块羊肩胛骨,还有插入地面的方形木柱,这些遗存与文献记载“其赞普死,以人殉葬,衣服珍玩及尝所乘马弓剑之类,皆悉埋之。仍于墓上起大室,立土堆,插杂木为祠祭之所”相吻合,是重要的祭祀遗存。二号房址位于一号房址西北侧,边长5.6米,应为守陵人的居址,东墙开门。

地下部分中,墓道位于墓圹东侧,呈台阶状,墓门与墓道之间为甬道;墓道内发现有殉马坑,殉有7匹公马。甬道为石砌的平顶结构,顶上平铺有双层棚木,其上有土坯垒砌而成的照墙。

墓圹平面呈梯形,东西20.1~21、南北25.5米。墓圹西、南二壁有通道,墓圹四壁有内收的四层生土台阶,台阶均不太规整,上有砾石块。在四层台位置,整个墓圹内平铺有厚0.4~1米的砾石层,推测为防盗设施。墓圹填土中发现殉人和殉牲坑。殉牲坑平面呈长方形,四壁由土坯垒砌,由立柱、横梁和棚木搭建而成,东侧有门道和台阶与墓道二层台相通。殉牲坑内殉有牦牛、黄牛、岩羊、马鹿、绵羊、山羊等,殉牲分层堆放。

照墙位于墓道与墓圹间,平面形状不规则,基础砌石,石层间有穿木,基础之上由土坯垒砌,内收三层台,每层间均铺有成排穿木。

墓室为木石结构,由一个主室、四个侧室组成,墓室平面均呈长方形,平顶。顶上平铺棚木。主室呈东西向长方形,东西长6.8、南北宽4.25米,四壁石砌,砌石中间平铺有方木。在主墓室东、西两壁各保存有立柱、柱头托木等木构架,上架棚木。主室设有东西向棺床,用夹砂红砖平铺,并放置棺椁。棺床西边有祭台,台上放置铜釜、漆盘等。棺床下铺有防潮的木炭层。棺椁原来有帷幕,周边发现大量琉璃串珠。棺上有彩绘和贴金。主室内绘有壁画,多已剥落,局部保存有白灰地仗和黑红彩。主墓室内发现一男一女两个个体的人骨,经鉴定男性50~60岁,身高约1.66米;女性40岁左右,身高约1.58米。

侧室位于主室的南、北两侧,每侧各有两室。侧室与主室间以过道相连,过道内设有木门。侧室平面呈东西向长方形,东西长3.4、南北宽2.4米。侧室间有隔墙,侧室底部有木地栿,四角及各壁中间均有立柱和柱头托木,顶部有过梁,上架棚木。根据出土遗物判断南1侧室可能为庖厨;北2侧室发现有架空的木床,出土大量的皮革、织物。其余各侧室盗扰严重。

(二)随葬品

因墓葬多次被盗,无从确知随葬品的数量,也无从获知随葬品的完整组合,只能从残存的不同质地器物略知其大概。随葬品主要出土于墓道、主墓室和北2侧室,有金器、银器、铜器、铁器、漆木器、玉石器以及皮革、丝绸、海螺等。出土的金器有胡瓶、鋬指杯、金链、带饰、革带饰、杏叶等,铜器有容器、铠甲片、铜饰等,铁器有甲胄、铁块,漆器有盘、甲片等,木器以马鞍、小型斗栱模型为主,玉石器有装饰的玛瑙、琉璃珠、水晶和大量黑白石片等,皮革以皮靴为主,丝绸品种多样。

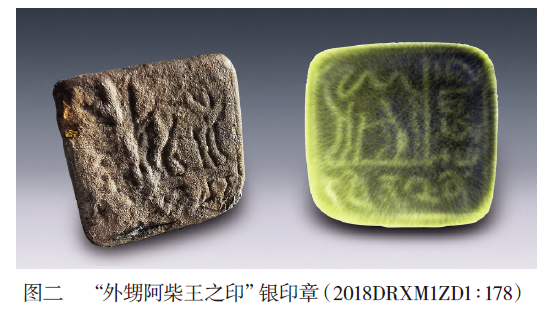

最重要的是出土的1枚银印章,方形,边长1.8厘米,印文是由骆驼图像和古藏文组成,藏文经释读,大体意思应是“外甥阿柴王之印”(图二)。

在主墓室四壁均发现有壁画痕迹,可惜绘画内容已无法辨认。从主墓室的立柱、柱头托木涂红彩,可大致推测可能是与宫殿建筑有关的绘画。

根据墓室出土金器、丝织物等,结合棚木树木年轮年代测定,该墓的年代在8世纪中期左右(树木年轮测定年代为公元744±35年)。根据印章的印文释读可知,墓主人为吐谷浑王。以外甥相称,这是吐蕃时期吐谷浑与吐蕃的政治联姻而形成的甥舅关系。

二、“吐蕃化”因素分析

族属认定是热水墓群考古学研究中争论最为激烈的问题。“希望赋予特定器物或纪念物某种身份,一直是考古学探究的核心,而这种身份经常是用族群或者创造它们的‘人群’来表示”。周伟洲认为公元5~11世纪青海都兰暨柴达木盆地东南沿一带的墓葬族属应该是吐谷浑族,并根据吐谷浑历史发展进程,将墓葬群划分为三个历史阶段,其中公元663~842年是吐蕃征服吐谷浑时期,属“吐蕃化”文化阶段。2018血渭一号墓的年代接近公元744±35年,正是吐蕃赤德祖赞统治时期,印章明确其墓主是与吐蕃有着甥舅关系的吐谷浑王,是“吐蕃化”的典型代表,因此其墓葬形制、葬俗、随葬品等均有明显的“吐蕃化”特征。墓葬因位于丝绸之路的重要位置,有来自粟特、波斯或者具有典型波斯装饰元素的随葬品;吐谷浑深受中原文化熏陶,有来自中原的丝绸、漆器、斗栱等;同时“烧饭祭”遗存的发现,深深地打上了北方游牧民族的烙印。这种多元文化的互动与交融,正和都兰所处丝绸之路中转站的位置相符。热水墓群在一定程度上代表了唐代和吐蕃时期丝绸之路青海道上吐谷浑的物质文化发展水平,其文化面貌的形成与历史背景、文化传统和经济条件等都有关系。

公元663年被灭国的吐谷浑可汗诺曷钵携弘化公主及数千帐逃入凉州,留在故地的吐谷浑被纳入吐蕃统治之下,亲蕃的吐谷浑贵族通过政治联姻与吐蕃赞普形成甥舅关系,以吐谷浑王的身份管理本国及民族事务,成为附属于吐蕃王朝的政权,一套脱胎于吐蕃本土的军政、经济、宗教制度开始推行,不同形式、不同层次的“吐蕃化”进程随之开启。吐谷浑原本在生活习性、文化传统方面就与吐蕃十分相近,更容易接受其影响,与之融为一体,最终被纳入其文化体系当中。此时期吐谷浑的语言文字、政治制度、风俗习惯(服饰、丧葬仪轨等)均被“吐蕃化”,此时期的吐谷浑墓葬反映出更多的是吐蕃文化因素的影响。

文化因素分析法是考古学研究的最主要方法之一。所谓文化因素分析法,“就是分析出一个考古学遗存内部所包含的不同文化因素的组成情况,以认识其文化属性,即确定它在考古学文化谱系中的位置”。历史时期墓葬考古学的文化因素分析,主要是通过葬制、葬俗和随葬品的构成,来探讨墓葬所属族群,进而对其所反映的社会习俗、社会文化、社会组织结构、社会权力等进行研究。

考古材料是制度、信仰等的物化表现,而本文所讨论墓葬的空间、结构与随葬品正是丧葬过程中的物质遗存,是分析“吐蕃化”最直接、最有说服力的材料。

西藏吐蕃时期墓葬考古取得重要收获,除琼结藏王陵的考古调查外,还对部分吐蕃墓葬进行过科学发掘,对吐蕃时期的墓葬有比较直观清晰的认识。

2018血渭一号墓与吐蕃王朝时期西藏发现的藏王陵和其他大中型墓葬相对比,在墓葬等级、结构形制、葬俗、随葬品方面均有极其相似的特征。

从墓葬等级来讲,2018血渭一号墓是吐谷浑王陵,其陵园与封土比附吐蕃赞普的王陵来建造。

2018血渭一号墓发现完整的单体陵园,陵园平面呈方形,东西长33、南北宽31米,茔墙基础为石砌,其上为土坯墙体。而考古调查的琼结藏王陵穆日山陵区的5号陵,在封土外发现有人工修建的石墙,对陵墓封土形成围护和加固,这是吐蕃王陵中唯一可见有围墙者,表明单体藏王陵可能也有自己独立的陵园建筑。2018血渭一号墓的陵园内有方形覆斗状封土,封土被四周的土坯墙围护。推定为松赞干布陵的1号藏王陵,经详细调查与实测,其封土平面接近方形,顶小底大呈覆斗形。松赞干布的王陵,在藏文文献《贤者喜宴》《西藏王统纪》《五部遗教》《柱间史:松赞干布的遗训》等也都有记载。“在雅隆琼波建造(松赞干布,笔者注)陵墓,其陵(范围)之大小为一由旬,其陵内建有神殿五座……建四方形陵墓始于此”、“在陵内建神殿五座,其外封(土)如山。一年之间王臣属民人等环绕(陵墓祭之),此后,届时年祭,并绕(陵)供奉”。考古发现与文献记载的松赞干布的陵园与封土形制,均与2018血渭一号墓相同,虽然目前不知松赞干布王陵“大小为一由旬”的具体规模,但从其封土基盘长130、宽124米,现存高度18米的规模可知其陵的雄伟,远非吐谷浑王陵可比。同时从5号陵园的茔墙结构,也可推知吐谷浑王陵虽比附赞普王陵来修建,但规模、用材要逊色很多,这也与其身份、地位相吻合。

从墓葬结构与设施来讲,2018血渭一号墓的墓室结构、殉牲现象均具有明显的吐蕃墓葬的特征。西藏吐蕃墓葬的结构与设施,有学者利用文献记载与考古成果进行了总结。吐蕃墓葬皆有封土,高等级的吐蕃大墓是多墓室结构,墓道大多为石砌台阶状,墓室顶部自上而下由多层砌石层进行密封,墓室多用石块和木材砌筑,墓室墙壁有涂抹泥浆等二次加工现象。

吐蕃墓葬墓道大多为石砌台阶状,2018血渭一号墓的墓道也为台阶状,但却并不是石砌,而是生土台阶,且不规整,有建造时使用而造成的磨损,稍显粗糙。吐蕃墓葬“墓室顶部自上而下由多层砌石层进行密封”,2018血渭一号墓也用砾石密封,但仅限于在棚木顶部铺厚0.4~1米的砾石,多层的密封只是在墓圹内收的台阶上铺砾石来模拟。

2018血渭一号墓由四个侧室和一个主室组成五室结构,墓室四壁均用木石构筑,在主室还有涂红彩的木构梁架,墓室四壁有壁画,符合“高等级的吐蕃大墓是多墓室结构,且多用石块和木材砌筑墓室;墓室墙壁有涂抹泥浆等二次加工现象”的特征。这种由木石构建、结构为五格的墓室,可能就是文献记载的“五神殿”,应该是继承了吐蕃早期高规格墓葬的特征。根据藏文文献《五部遗教》的记载,在松赞干布的祖父达日年色统治时期(公元6世纪),雍布拉康山顶宫殿一侧有一座吐蕃“珍宝墓”,结构为五格,为木石构建,包括封石、甬道、阶梯、墓门、中室及侧室,仝涛据此认为该墓葬属于与雍布拉康宫殿密切相关的吐蕃早期墓葬,后来成为十三位藏王的藏宝之所。藏文文献所谓的“墓作方形中网格”,应是对墓葬形制的综合表述,包括封土和墓室两部分结构;类似的表述在其他藏文文献中也有,“在陵内建神殿五座,其外封(土)如山”。所谓“墓作方形”是对其封土形状的描述,“中网格”是指墓室的多室结构,将墓室“划分成格,诸格内均以各类珍珠装填”,经过考古发掘的吐蕃时期大中型墓葬中这类结构已经屡见不鲜。

2018血渭一号墓发现殉人1具、殉牲坑3处。关于吐蕃的殉人、殉牲现象,在传世的汉藏文献中都有零星记载。“其赞普死,以人殉葬,衣服珍玩及尝所乘马弓剑之类,皆悉埋之”。“山多柏,坡皆丘墓,旁作屋,赭涂之,绘白虎,皆虏贵人有战功者,生衣其皮,死以旌勇,徇死者瘗其旁”。“人死,杀牛马以殉,取牛马积累于墓上。其墓正方,累石为之,状若平头屋”。但考古发掘的殉人在其他吐蕃时期墓葬中非常少见,目前仅见乌兰泉沟一号墓。而殉牲现象,在吐蕃时期墓葬中比较普遍,列山墓地M133前有5个殉马坑,山南乃东县切龙则木墓地M1前有2处殉马坑。另外在热水墓群1982年发掘的“血渭一号墓”封土内有“动物陪葬墓”,墓前有27个圆形殉牲坑和5条殉马沟。“在吐蕃时代的丧葬仪轨中,用动物作为献祭而杀殉的习俗占有着十分重要的地位,不仅在文献材料中有大量的记载,而且也有考古材料与之互为印证。这一重要的文化现象,很大程度上也反映了吐蕃时代埋葬制度的特点及其宗教与民族风格”。2018血渭一号墓墓道中的殉马坑,发现7匹骨骼完整的公马,经动物考古学家鉴定,这些马都是4~6岁,有被骑乘的经历,显然是经过精心挑选以用来殉葬。藏文文献中记载“亲密合意的牲口”即“宝马”可以驮护死者的灵魂在阴间涉水渡山,穿越艰难险阻。墓道中设置殉马坑的这种含义更浓。

吐蕃时期墓地的祭祀遗存以往虽有发现,但其性质仅为推测,并没有确凿证据。如列山墓地东区发现有房屋址和两座石砌长方形遗迹,调查者推测其性质可能为墓地的祭祀场所。文献记载松赞干布陵有陵堂,当时有专人管理守卫,由内相守护墓地、陵堂及宝物。《旧唐书·吐蕃传》记载:“其赞普死,以人殉葬,衣服珍玩及尝所乘马弓剑之类,皆悉埋之。仍于墓上起大室,立土堆,插杂木为祠祭之所”。2018血渭一号墓的陵园东北隅发现祭祀建筑,是目前在青藏高原上发现的吐蕃时期可确认的唯一的祭祀遗迹。祭祀建筑由一大一小两座方形房址组成,判断其为祭祀建筑的重要证据是在大房址中发现与祭祀相关的遗存:一是发现具有浓郁北方游牧民族“烧饭祭”特征的焚骨燎祭的羊肩胛骨;二是在“大室”地面发现插入方形“杂木”,可能类似文献记载吐蕃赞普死时“仍于墓上起大室,立土堆,插杂木为祠祭之所”的“大室”“杂木”,这证明该墓或比附赞普级别,也证明文献记载的真实性。祭祀建筑的小房址门道朝东,有踏步与大房址相连,推测应该是文献记载的守陵人的生活之所,同时兼具祭祀时的斋戒之所。茔墙与封土之间的回廊,应为文献记载的王臣属民环绕陵墓祭祀、绕陵供奉的通道。

从随葬器物方面来讲,器物的形制与风格会渗透到族群的身份认同中,在2018血渭一号墓中出土了具有“吐蕃化”特征的文物。

文字的“吐蕃化”,最明显的就是用古藏文书写。吐蕃统治时期,藏文与藏语成为官方通用文字和语言,在吐蕃统治的区域内有相关简牍的发现,同时吐蕃时期的敦煌文献中有上千件藏文写卷文书,这些都说明吐蕃对被征服地区语言和文字推行“吐蕃化”的程度。2018血渭一号墓中发现的古藏文遗物有2件,其中最为重要的是印章,为典型的吐蕃风格的方形印,印面由一峰骆驼图像和古藏文组成,藏文可译为“外甥阿柴王之印”,该印当为吐谷浑王族的私印。除尺寸略小外,在印形与印文格式方面均与法藏敦煌古藏文写卷上的方形印戳相似,特别是与P.t.1083号写卷文末的朱色印戳风格完全相同。P.t.1083号写卷的印戳边长约4厘米,印文为阳文,由带翅蹲狮图像和藏文组成(图三),藏文可译为“大节度衙敕令之印”。“大节度衙”是吐蕃在新占领地区(边境地区)设立的军政合一的统治机构。从印章的印文可知2018血渭一号墓的墓主为吐谷浑王,根据树木年轮测定的年代和相关文献推断,其人可能就是文献记载的母亲为吐蕃墀邦公主的莫贺吐浑可汗。

墓中另出有1件古藏文木简,长8.5、宽2.2厘米,一侧有穿,上有墨书古藏文,因漫漶无法辨认(图四)。

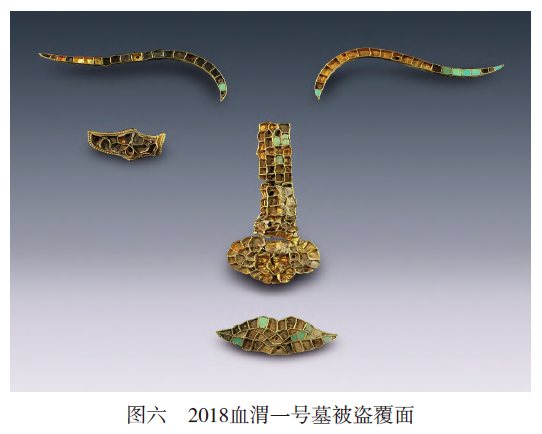

青海地区在公元8~9世纪流行拼合型覆面,这类覆面与青藏高原上的羊同国“假造金鼻银齿”的文献记载相吻合。羊同被吐蕃征服,羊同贵族与吐蕃联姻,并出任吐蕃的大论,其酋豪死后使用“假造金鼻银齿”覆面的葬俗影响至远。2018血渭一号墓出土镶绿松石金覆面残存鼻和嘴两部分,均用金片先铸好鼻形和嘴形框架,用金丝依形状分隔成不同的空格,然后用方形、圆形或不规则形的绿松石粘嵌在空格中,形成完整的鼻形、嘴形(图五)。这类覆面是由各自独立的五官拼合成一套完整面具,覆盖于遗体的面部。该墓被盗文物中也有一套同样的覆面,包括眉毛、鼻子、嘴巴和眼睛,只是组合覆面中缺了一只眼睛(图六)。

吐蕃以铠甲精良而著名,《新唐书·吐蕃传》载“其铠胃精良,衣之周身,窍两目,劲弓利刃不能甚伤”。在吐蕃与其周边诸政权交往时,铠甲成为独有的方物,起着非常重要的作用。2018血渭一号墓的铠甲主要出土于主墓室,有铜甲、铁甲和漆甲。铜、铁甲片形状相同,近长方形,下部呈半圆形,甲片掺叠,用皮革横穿编缀。漆甲片形状有长方形和梯形两种,长方形漆甲呈纯红色,梯形漆甲涂黑施红色图案,甲片上有金钉,部分甲片包有金边,编辍方式与铜甲相同。

2018血渭一号墓从墓葬等级、墓葬结构与设施,以及随葬品等方面均表现出“吐蕃化”特征,在确认墓主为吐谷浑王的情况下,其“吐蕃化”的表现是吐谷浑王族在吐蕃统治下遵从吐蕃墓葬制度,比附赞普王陵规格,但整体规模、用材等都不能与赞普王陵可比。墓葬结构形制是葬制在考古学上的直观表现,而葬制是国家制度的体现,归顺吐蕃统治的吐谷浑王族,在葬制上就自主地遵循了吐蕃赞普的墓葬制度,墓葬中出现吐蕃王朝墓葬制度的元素,彰显了对吐蕃统治的认同,同时在随葬器物形制和风格上也有了鲜明的吐蕃元素和特色。

三、葬制与文化认同

吐蕃通过武力和联姻两种方式,对被征服的民族和部落实行“吐蕃化”统治,推行一套制度化的军事、政治、经济、宗教措施,形成不同民族、不同形式、不同层次的“吐蕃化”进程。吐谷浑因地处唐蕃之间,成为最早“吐蕃化”的对象,其“吐蕃化”始于联姻结好的甥舅关系,但也表现出强烈的自主性,是唐代西北诸民族“吐蕃化”中最为典型的,故成为学界关注的焦点。

吐谷浑对吐蕃统治的主观认同,在墓葬考古学上表现为墓葬制度的“吐蕃化”。“墓葬制度是统治制度的一个重要组成,它由政权的统治阶层制定,并颁行于所辖境内诸族群。对于与统治者同一族群的群体而言,使用该墓制自是其自身种族文化的体现”。而对于被征服的异族使用与统治者相同的墓葬制度,这与墓主的政治文化认同有关。“丧葬制度,作为一个族群对其族属‘记忆’的选择与表现,反倒能够揭示出更深层次的文化心理与主观认同”。丧葬是族属的核心表现,是文化认同的指标。而被征服的吐谷浑王族,为表现对吐蕃的臣服,必须自觉采取吐蕃墓葬制度,遵守吐蕃的墓葬等级制度,这是政治认同的前提,在墓葬形制上吐蕃因素突出。同时,吐蕃统治区域内各民族和部落相互杂处,族属问题相当复杂,文化认同在国家政治中占有极大的比重。吐谷浑和其他西北诸族的生活环境、生活方式和生活习性相近,在其故地可以协助吐蕃政府处理民族与国家事务,他们对吐蕃王朝统治的稳定有着不可忽视的作用。在政治文化认同的前提下,墓葬葬俗才是其族属文化表现的核心。葬俗产生于族群适应环境而积累起来的经验,这是在族群发展的长期过程中逐渐形成又慢慢沉淀下来的,是意识形态中最深层的东西。

四、结语

吐谷浑本是辽东慕容鲜卑部族,公元4世纪初西迁至阴山一带,晋永嘉之乱时迁至临夏,定居甘南、青海地区。吐谷浑兼并周边的羌、氐等部落,不断壮大,建立吐谷浑国,并开创丝绸之路河南道,促进东西文明交流融汇和沿线民族商贸往来。唐高宗龙朔三年(公元663年),吐蕃灭吐谷浑国,吐谷浑故地悉数被吐蕃占领,亲蕃的吐谷浑王族协助吐蕃政府处理民族与国家事务。在吐蕃推行“吐蕃化”管理过程中,吐谷浑从语言文字、社会风俗、葬制葬仪等方面都打上了吐蕃的烙印。2018血渭一号墓是“吐蕃化”的吐谷浑王陵,其墓葬尽管表现出多元文化的面貌,但墓葬形制和随葬器物中“吐蕃化”因素却特别明显,这是吐谷浑在被吐蕃征服之后,在吐蕃政治制度的介入下所表现出的政治文化认同。就如同吐谷浑灭国时内附唐朝的诺曷钵及弘化公主的部族,在墓葬制度上表现出明显的汉化因素,最近在甘肃发掘的慕容智墓,汉化明显,为唐代早中期流行的长斜坡墓道单室砖室墓,在政治礼制、文化面貌上已整体纳入了唐王朝的统治体系当中。这就提示我们对于古代民族融合地区墓葬研究,特别是墓主人族属的判定,切忌简单化、教条化。族属和物质文化不是简单的对应关系,与墓主人的身份、地位及其对所处政权的认可等关系密切,也是为保护族属的经济和政治利益因势而改变其政治文化认同,从而在某种程度上忽略了族属的血缘、地域和文化之间的纽带。对于这种多元文化的墓葬,我们必须考虑特定形制分布与来自某特定背景的物质文化整个组合的关系,而不是孤立地看待它们。

(作者单位:中国历史研究院考古研究所)