内容提要:帕提亚国王米特拉达提二世统治时期,希腊语的“众王之王”称号首次出现在钱币上。该称号源自两河流域,后成为波斯国王的专属头衔。它之所以出现于米特拉达提二世钱币之上,与当时帕提亚王国复杂、多元的政治结构有关。该币文后来一度消失又再现,也与帕提亚的政局变动息息相关。这个称号后来被某些周边国家的国王所采用,反映了帕提亚帝国及其王权至上观念影响的扩大。

公元前110年左右,帕提亚(即汉文史籍中的“安息”)国王米特拉达提二世(Mithradates II the Great,约公元前123~前88年在位)发行的部分钱币上开始出现一种新的希腊语铭文——“众王之王”(图片, king of kings)。“众王之王”后来不仅成为帕提亚钱币上的国王常规头衔之一,还大量见于周边王国钱币之上。帕提亚以西的亚美尼亚、本都以及博斯普鲁斯王国发行的部分钱币,帕提亚以东的印度—斯基泰人(Indo-Scythians)和印度—帕提亚人(Indo-Parthians)钱币以及后来的贵霜帝国钱币,甚至于阗国发行的汉佉二体钱上,都可以看到“众王之王”铭文频频出现。在古代世界,钱币是国王对臣民进行政治宣传的重要媒介,国王发明或接受一种新的钱币图案、铭文,往往带有特殊的政治意图。因此,希腊语“众王之王”类型钱币的起源和传播,实际上也是帕提亚帝国王权观念的历史演变及其对周边国家和地区的直接或间接影响的反映。

一 “众王之王”钱币出现的历史背景与现实需要

“众王之王”最初是两河流域居民对神的敬称。例如,古巴比伦国王汉谟拉比统治时期(公元前1792~前1750年)的一份祈祷文书中称恩利尔神(Enlil)为“众主之主,众王之王”(bēl bēlē šar šarrᾱni,英译为lord of lords,king of kings)。[2]迄今所知,至晚到中亚述王国的图库尔提·尼努尔塔一世(Tukulti-Ninurta I,约公元前1243~前1207年在位)时,这个称号已开始用于称呼国王,之后不断被两河流域的君主们使用。[3]因此,早在波斯帝国建立之前,两河流域的居民便已对“众王之王”头衔非常熟悉。

随着波斯帝国的建立,这个称号的流传范围进一步扩大。《贝希斯敦铭文》开篇即以国王本人的口吻说道:“我是大流士、伟大的王、众王之王、波斯王、诸省之王(king of the Provinces)、叙斯塔斯佩斯(Hystaspes)之子、阿尔沙米斯(Arsames)之孙,阿黑门尼宗室。”[4]铭文结尾处,大流士一世宣称他会将整篇文字刻写出来,分发到各行省。[5]由此可以推断,至晚到大流士一世时期,“众王之王”已经为波斯帝国全境臣民所熟知,并且与“大王”等称号一起成为波斯国王的代表性称谓。[6]从波斯帝国的统治框架来看,大流士一世推行的行省制并不能改变帝国政治的多元性,中央对于地方的控制力有限,“独立王国”依旧存在。[7]因此,波斯帝国时期的“众王之王”不仅是对国王权威的宣示,也是对这种中央—地方关系的默认。

但是,到希腊化时代,“众王之王”这一头衔似乎销声匿迹。除了一种据称属于希腊—巴克特里亚国王欧克拉提德一世(Eucratides I,约公元前171~前145年在位)的希印双语铜币上有佉卢文形式的“众王之王”外,[8]目前可见有关希腊化君主的文献、钱币、碑铭等各类史料中均无此说。这一变化曾经被学界视为希腊化政权“去波斯”影响的表现,[9]但事实真的如此吗?亚历山大及其继承者建立的政权是希腊—马其顿人的统治,他们在战略要地建立据点式的希腊化城市,依靠交通要道对地方施行以点带面的控制。在希腊—马其顿人统治之下,波斯人可以担任总督,甚至将领,但并非地方的小国王。因此,对于希腊—马其顿国王而言,他们也就没有必要给自己加上“众王之王”的头衔了。

有学者将米特拉达提二世在钱币上启用“众王之王”头衔视作帕提亚政治文化政策开始“波斯化”转向的重要信号。[10]所谓“波斯化”转向,是相对于王国早期的“希腊化”而言。帕提亚原是塞琉古王国的一个行省,受希腊化影响比较深刻,这在早期帕提亚钱币上也有所体现:建国初期帕提亚钱币铭文采用希腊语,沿袭希腊化钱币的基本特征图像,正面是国王头像,背面为弓箭手持弓而坐的形象,也与塞琉古王国钱币背面阿波罗的坐姿相似。米特拉达提一世征服两河流域,掌控塞琉西亚造币场后,发行了背面是宙斯或赫拉克勒斯等希腊神祇的银币,同时国王装扮风格也更加希腊化,以王带(diadem)取代风帽(bashlyk)。然而,倘若将“众王之王”的出现视作帕提亚开始恢复波斯政治文化传统的标志的话,另一波斯国王的常用头衔——“大王”早在米特拉达提一世征服米底(约公元前148/7年)之后便为其采纳,且出现在钱币铭文中。[11]二者有着同样深厚的波斯渊源。因此,将采用“众王之王”头衔作为帕提亚波斯化转向的标志似乎不妥。事实上,米特拉达提二世此举有其深刻的历史背景。

米特拉达提二世即位之初,帕提亚既有外患,又有内忧。从疆域看,米特拉达提一世在位期间(约公元前171~前138年),[12]帕提亚就已经由一个地域性王国发展为大帝国,西至美索不达米亚,东至索格底亚那,北至里海、黑海一线,南至波斯湾之间的广阔地区,名义上都归其所有。然而,帕提亚国王却不能对新征服的领土施以强有力的控制。塞琉古王国、埃兰王国(Kingdom of Elymais)以及卡拉克斯王国(Kingdom of Characene)等多方势力依旧在两河流域角逐,挑战阿尔萨息王室在此地的统治权威。公元前130/129年,安条克七世(Antiochus VII,约公元前138~前129年在位)试图重夺塞琉古旧土,起初在希腊人的支持下连连获胜,一度夺回了巴比伦尼亚。后来塞琉古士兵肆意烧杀抢掠,导致很多城市转而支持帕提亚人,驱逐塞琉古军队,才使得战争形势逆转,安条克七世兵败身亡,帕提亚人取得最终胜利。[13]埃兰是波斯湾沿岸的一个小王国,首府位于苏萨(Susa),公元前145至公元前133年,短短数年内至少三次大规模侵扰美索不达米亚。[14]直到公元前133年,米特拉达提一世之子——弗拉特斯二世(Phraates II,约公元前138~前127年在位)首次征服埃兰本土,才为美索不达米亚解除一大威胁。[15]但是弗拉特斯二世并没有将之纳入帕提亚中央政权的直接管理体系,埃兰实际上仍是相对独立的羁縻王国,其国王也只是名义上承认帕提亚国王的宗主地位。与此同时,波斯湾沿岸另一小国卡拉克斯也趁乱崛起,一度占领了巴比伦尼亚,威胁帕提亚人在此地的统治权威。[16]帝国东境形势同样严峻。约公元前145年,希腊—巴克特里亚王国在北方游牧民族的冲击下几近崩溃,其中可能就包括来自中国西北地区的塞人,[17]在大月氏人的西进压力之下,塞人又进一步向阿姆河以东和以南地区推进,大规模涌入帕提亚王国东部,木鹿、阿里亚(今阿富汗赫拉特附近)、萨卡斯坦(Sakastan)等地皆为其所占,弗拉特斯二世及其叔叔阿尔塔巴努斯一世(Artabanus I,约公元前127~前124年在位)先后亡于东征战场。[18]

因此,米特拉达提二世登基之初所面临的首要任务是消除东西边境的危机。查士丁说他战功卓著,使自己赢得了“伟大的”称号。[19]在东境,米特拉达提二世重新控制了木鹿—布哈拉—撒马尔罕一线的交通,收回了阿里亚行省和萨卡斯坦。[20]在西境,也成功稳定了两河流域局势,卡拉克斯王国和亚美尼亚都俯首称臣,前者甚至发行了有米特拉达提二世头像的钱币。[21]

不过,对于缺乏成熟统治经验的帕提亚人而言,军事征服暂时结束,如何巩固辽阔的疆土,整合帝国不同区域和复杂的民族等问题随之而来。面对各地表面臣服,但又具有半独立地位的藩属和具有一定自主权的希腊化城市,借助于波斯帝国时期的“众王之王”称号安抚各地的藩王,同时再次确立自己的最高权威,也就顺理成章。

二 “众王之王”钱币在帕提亚的发行与延续

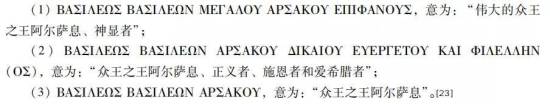

米特拉达提二世发行的“众王之王”钱币上并无表示年代的铭文,但文献和碑铭材料却提供了两处颇有价值的线索:公元前111/110年,《巴比伦天文日志》首次以“众王之王”称呼帕提亚国王,另外远在提洛岛的一篇献祭铭文中也提到“伟大的众王之王阿尔萨息”,时间也恰在公元前110年。[22]两相结合可以推测,很可能公元前110年,“众王之王”的头衔已经出现在米特拉达提二世的钱币上,包含在三类铭文之中:

这些“众王之王”钱币,无论银币还是铜币,正面都是国王头像,但是国王头饰前后不一,既有希腊式的王带,又有明显属于东方风格的高冠(tiara)。背面图像则随材质不同而不尽相同。银币背面均为弓箭手持弓而坐的形象,绝大多数帕提亚国王钱币都采用这一图像,不过所坐之物与之前相比有细微差别:建国初期的钱币背面,国王坐在无靠背的凳子(diphros)上,米特拉达提一世时期所坐之物变成了翁法洛斯石(Omphalos,或称“脐石”)。翁法洛斯石位于希腊宗教圣地德尔菲,在神话传说中是大地的中心,塞琉古王朝的钱币上常见阿波罗手持弓箭坐在翁法洛斯石上的图像,所以米特拉达提一世的这一变动的灵感很可能来自于塞琉古钱币。[24]米特拉达提二世时,国王所坐之物变成了波斯式高背椅。与银币不同,国王一般不直接掌控铜币发行,造币厂在选择或设计铜币图案时拥有一定自主权,他们通常选择已经在当地普遍流行的希腊化钱币样式为范本,因此“众王之王”铜币背面图像极其丰富,木棒、箭筒、葡萄枝、丰饶角、尼科、阿尔忒弥斯等希腊化钱币上常见的神祇或神祇象征物悉数出现。

总体来看,米特拉达提二世的钱币铭文上“众王之王”与“爱希腊者”并举,图像亦呈现出希腊化元素与波斯元素并重的特征,这种特征看似矛盾,实际上正是米特拉达提二世对不同族群“兼顾”和“平衡”策略的具体表现。面对一个疆域辽阔、结构松散的庞大“帝国”,在强调国王威严的同时,还要兼顾各族群的情感,在不同的压力和倾向之间达成平衡,对于塑造一个有凝聚力的国家意义深远。钱币作为帕提亚政治宣传的主要媒介之一,既强调国王的特殊地位,又能让各地的臣民感觉到自己的归属,对于安抚各族群情绪、稳定政局无疑会起到积极作用。