2021年4月30日星期五晚,由山东大学历史文化学院世界史系主办的“古代地中海文明系列讲座”第四讲在线上进行,美国德堡大学古典学系、上海师范大学世界史系的刘津瑜教授对“从共和到帝制转型中的罗马凯旋式”展开了精彩讲解,本次讲座由张新刚教授主持。

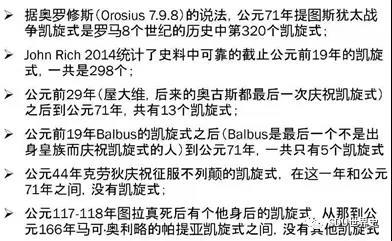

刘老师从本次讲座的海报谈起,以马克•奥利略的马科曼尼战争凯旋式为例,从海报上的胜利女神、凯旋式标志性建筑徐徐道来,引入本次讲座的主题。随后,刘老师展示了凯旋式的频率和时段分布,从统计表中可以看出,从共和时期到帝国时期,罗马凯旋式的发生频率逐渐降低、凯旋将领逐渐被统治家族垄断,这些重大转折发生在奥古斯都时期。

本次讲座可以分为三大部分:一是共和时期的凯旋式,包括凯旋式的重要性、授予条件、争取凯旋式的家族博弈、凯旋式的路线问题、凯旋式对共和国的意义等方面内容;二是奥古斯都时期的转变,从内战时代的权力失衡开始,到屋大维实行专权,凯旋式逐渐发生质变;三是帝制时期的凯旋式,刘老师以奥古斯都对罗马城的重构作为切入点,凯旋式的出现次数少、间隔时间长、举办者固定为统治家族,并且这种转变逐渐为民众所接纳。

在讲座过程中,刘老师引用丰富的文献资料,探讨了共和晚期屋大维与元老院的权力博弈,通过屋大维对罗马凯旋式的改造,展示了罗马从共和国到帝国转变的宏大背景。

共和时期的凯旋式

因王政时代的很多记载介于历史与神话之间,无史可循,故而刘老师从共和时代讲起。要讲共和时代到帝制时期凯旋式何去何从,必须了解共和时代凯旋式对罗马上层的重要性、在政治文化当中扮演的角色,因而需明确庆祝凯旋式的资格、受益人、授权人、决策机构是哪些,凯旋式对于罗马国家意味着什么,对于个人又意味着什么。

刘老师列举出共和时代的一系列激励机制,并以QuintusMetellus称颂父亲、西塞罗批评诸多家族颂词造假等事例,来说明罗马人对凯旋式的重视。刘老师指出,凯旋式的申请条件不是固定的,但帝国时代的作家ValeriusMaximus讲了一些申请条件,可视作帝国时代投射到共和时代对凯旋式的理解:将领须带回军队、拥有imperium(治权)、杀敌五千、扩张帝国版图等。达到这些条件后,将领才可以申请凯旋式,而且申请的结果不一定成功。刘老师分别举了申请成功和申请失败的两种例子,以展示元老院与上层家族的博弈。

刘老师首先讲述了一个申请凯旋式成功的案例。以公元前187年元老院的一场争辩为例,在关于授不授予Gnaeus Manlius Vulso凯旋式这个问题上,李维曾记载说,第一天很多人指控Vulso不应该举行凯旋式,元老院似乎将要否认申请了。但第二天很多亲戚朋友来为他说话,理由是Vulso打败敌军、完成行省的职责,并带回了军队、以私人的身份进城,按照先例没有问题,因此他的凯旋式得以批准,占据了上风。于是我们就在凯旋年表上看到了:

[M.Fu]lvius M. f. Ser. n. Nobil[ior II pro cos. de] Aetoleis et Ceph[allenia x. K.Jan.

[Cn.Manlius Cn.] f. L. n. Vul[so pro cos. ex Asia de Galleis iii. Non. Mart.]

表明Vulso的凯旋式确实举行成功了。

此外,还有申请失败的案例,刘老师展示了李维记载的另一案例(Liv.23.22.7-9)Quintus Minucius Rufus。当时反对授予Micucius凯旋式的理由:1、功绩较小;2、损失很多士兵;3、损失了军官、很多公民和盟友;4、伪称说攻下了城镇和乡村,没有证据。但Micucius被拒绝后,仍然自费举办了凯旋式,而且录到了凯旋式名录里。

刘老师总结道,在元老院对授予凯旋式具有决定权的条件下,元老院与家族博弈的目的并非要压制某个人,更多的是各族各家在摩擦中达成一种动态的平衡。

之后,刘老师重点讲了凯旋式的路线问题。以前一般认为凯旋式有固定路线,但是现在看来,每个凯旋式都有独特之处,因此固定的路线不一定合适。不过,凯旋式通常要覆盖几个固定区域,如下图所示:

凯旋式一般涉及的区域及路线

刘老师对共和时期凯旋式最后探讨的问题是,凯旋式对罗马共和国的意义是什么?刘老师表示,凯旋式规模宏大,大赛马场可以容纳几十万人,凯旋将领可以携带亲属,沿途会引来众人观望,并谈论将领的家族历史和军事功绩,因此每一次游行都是一次家族记忆的重演和强化,也是共和时代征服历史的记忆的强化。

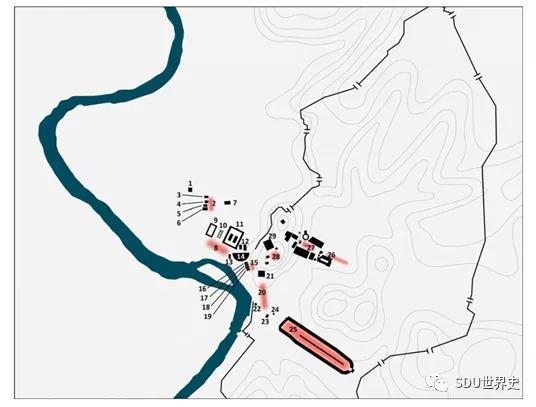

除举行凯旋式之外,凯旋将领可以在罗马城中留下明显的地标。例如Marcus Fulvius Nobilior在公元前187年庆祝凯旋式,并建了一座尊奉Hercules Musarum的神庙,在神庙刻了一部年历。诗人Ennius曾随Nobilior去埃托利亚(Aetolia),并在称颂他,提到凯旋式只是这一系列荣誉的一部分。每一个地标都是一个充满野心的家族参与罗马城竞争的标记,每一次凯旋式都是和这些地标的对话,都是在激活罗马城的历史记忆,因此,凯旋式和家族文化的构建是缠绕在一起的。

(罗马城内凯旋将领留下的地标)

奥古斯都时期的转变

刘老师解释说,到苏拉时代为止,凯旋式基本不涉及内战。但在共和与奥古斯都建立帝制之间,有一段非常关键的内战时期。我们首先会发问:打败了罗马人自己,能不能庆祝凯旋式?按照帝国时代作家Valerius Maximus的说法,他认为不能授予凯旋式,因为得胜的将领被呼为imperator(绝对统治者)是申请凯旋式的先决条件,而内战的胜利被视为悲伤的,因此将领不会被拥立为imperator,也不会有凯旋式。但这一说法应当商榷,以阿庇安的《内战记》为例,凯撒在阿非利加战事终结后,回到罗马举行了四场凯旋式,分别庆祝高卢战争、本都战争、阿非利加战争、埃及战争。这实质上是给内战凯旋式裹上对外战争的外衣,一方面说明将领对于内战是有所谨忌的;另一方面说明只要给内战披上合法外衣,或将同为罗马人的对手宣布为国家公敌,是可以举办凯旋式的。

最直接的案例是屋大维的例子。元老院授予了被屋大维解救的Decimus Brutus一个凯旋式,但对屋大维和他的军队没有表示足够的感激。屋大维转而通过雷必达和马可·安东尼达成和解,组成后三头,之后率军直奔罗马,被选成执政官,成为imperator,反映出元老院在和屋大维的较量中开始败北。后三头联盟形成后,屋大维铲除了以西塞罗为首的反对力量,元老院与三头之间的对比完全失衡,因此内战时代是非常重要的转折点,凯旋式之所以发生重大变化,和内战时期有紧密联系:当凯旋式可以作为罗马人内斗的工具时,已经变了质。

刘老师指出,凯旋式涉及对罗马的过去/公共记忆的控制、对城市空间的争夺、对家族荣誉的控制,也涉及与元老院的微妙关系:由谁来操控凯旋式。此外,还涉及内战阴影的笼罩、元首职权的定义、对帝国的设想等问题,因此,凯旋式对于控制罗马城具有重要意义。那么,屋大维是如何做到让罗马人接受凯旋式的转变的?

屋大维的得力将领阿格里帕,分别于公元前39年、公元前19年、公元前14年,三次婉拒凯旋式。屋大维本人也多次婉拒凯旋式,他在自传里这样写道:我两次庆祝小凯旋式、三次凯旋式,我被呼为“英培拉多”21次,元老院授予我更多的凯旋式,我都回绝了。(ResGestae 4.1)

根据刘老师的理解,屋大维和阿格里帕多次拒绝凯旋式的目的如下:1、公元前38年以后,屋大维的名字变成了ImperatorCaesar divi filius,他永远都是imperator,也因此没有庆祝凯旋式的强烈需求。而阿格里帕拒绝凯旋式并不只是因为谦虚,当时拥有imperator称呼的人是屋大维,因此理论上阿格里帕是不能举行凯旋式的。2、除了屋大维之外,阿格里帕是帝国最有权势的人,他对凯旋式的拒绝,也令其他将领无法提出庆祝凯旋式的要求,为凯旋式的逐渐淡化立了先例。因此,凯旋式的授予与拒绝,实际上是和元老院的博弈。通过拒绝,阿格里帕和屋大维剥夺了元老院授予他们凯旋式的权力。

当凯旋式被逐渐淡化后,ornamenta或者 insignia开始成为替代品,它们仅仅是一种和战争胜利相关的荣誉,缺少游行,因而丧失了能够激起城市记忆的成分。不但如此,屋大维也对凯旋式的仪式做了较大改动。以前的凯旋将领进入城内时,应由共和国的长官引领。但屋大维走在所有人的前面,象征着“第一人”,代表着平衡被打破。最后,刘老师总结道,从屋大维19岁担任执政官开始,元老院已经败北,已然造成了权力的失衡,之后屋大维的举措只不过是一步步拉大失衡而已。

三、帝制时期的凯旋式

屋大维将共和政治文化里最基本的成分剥离出去的同时,也对凯旋式进行了重构,加强了对帝国的控制力。刘老师着重讲了两个重要的事件,以体现“重构”:

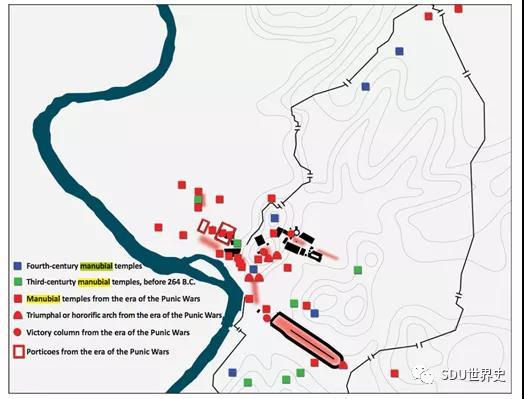

1、屋大维没有否认共和时期的凯旋式,而是将它们固定化为凯旋年表,使其成为一段历史时期,一直截止到公元19年,从而彰显奥古斯都时期的划时代意义。如下图所示,卡皮托林年表(FastiCapitolini)包括执政官年表和凯旋年表(FastiTriumphales)两部分,现藏于罗马卡皮托林博物馆。

卡皮托林年表(FastiCapitolini)

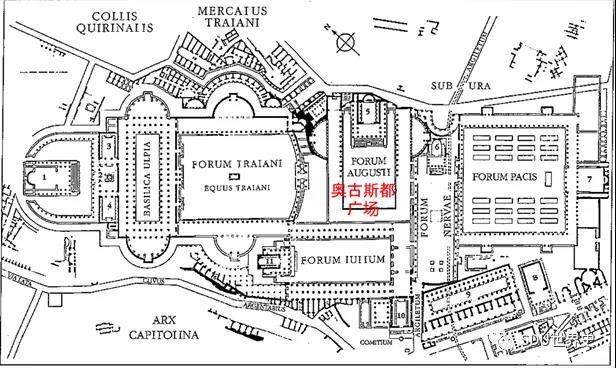

2、屋大维建立了奥古斯都广场,并借助广场里的建筑整合罗马历史,抬高统治家族的地位。在奥古斯都广场上,他修了复仇者马尔斯神庙,在里面供奉帕提亚人归还罗马军旗,并将“复仇”的概念深化,将“为父复仇”转化成了“为罗马人复仇”,从而把家国联系在一起。此外,广场的柱廊上有Summiviri(名人堂),名人堂的雕像供奉有优利乌斯家的人,如凯撒的父亲、奥古斯都自己的父亲、提比略等人,屋大维借此将整个家族的历史都写入了罗马历史。

(DigitalesForum Romanum项目对罗马广场的复原,年表贴在帕提亚凯旋门上面)

(奥古斯都广场示意图)

为展现帝国时期的人们对这些变化的反应,刘老师以两例为证。1、以一份木板文书为例,文书显示,两个罗马人约定在格拉古的雕像前还钱。这说明当时的人将比较容易辨识的雕像当成了地标,无意识地接受了奥古斯都留下的集体记忆。

2、以奥维德的《哀怨集》4.2为例。从公元前七年提比略的凯旋式起,到奥维德写《哀怨集》第4卷的时候,已经过去了超过15年的时间。诗中,奥维德想象凯撒家族的凯旋式,并且反复出现的“凯撒”一词,意指屋大维及其家人。我们不难发现,当时的人关于共和时代凯旋式的记忆没有了,只剩下了凯撒家族。

除此之外,凯旋式在奥古斯都之后的罗马丧失了意义,这与奥古斯都对帝国的预构有关。据说奥古斯都在临死前留下的遗言是:“不要再扩展帝国了。”公元9年,在条顿堡森林战役中,瓦鲁斯损失了三个军团,奥古斯就此采用守成的战略,将莱茵河和多瑙河作为边界,这个格局一直持续到图拉真时期才实质性打破。因为帝国不再征服外族,凯旋式丧失意义。

因此,从奥古斯都时代凯旋式的变化来看,在集体记忆与个体记忆的竞争之间,奥古斯都掌握了控制权,这种控制权体现在对叙事的控制、对城市空间的控制、对帝国的规划、对内战的“遗忘”等方面。

在最后的提问环节里,刘老师针对罗马共和国“反对国王”这一政治口号的相关问题作出解答,认为罗马共和晚期的人对国王的理解受到警惕僭主的政治气氛影响。对“康茂德之后无罗马”的说法,刘老师持不支持态度,认为罗马文化具有很强的兼容性,例如东罗马并不是新生政权,西罗马帝国被蛮族分割后也保留了罗马的法律、仪式、风俗习惯等文化遗存;罗马人的族群一直都在改变,并不存在“纯血”的罗马人。因此,罗马是一个动态概念,一直持续到1453年。

在关于“元首制帝国的princeps们对于元老阶层的激励机制”的问题上,刘老师指出,奥古斯都时期对元老阶层存在新的激励机制,并不意在维持共和传统,而是因为,财产等级制使得元老院成为“富人俱乐部”,为了达到资源共享,必须存在相应的激励机制:1、赋予元老的孩子参会特权,以延续富人俱乐部。2、元老虽不能在罗马城修建神庙等地标性建筑,但地方上开始出现更多的元老铭文,表明元老们的自我呈现的方式发生了改变。3、提拔元老去富裕的行省,如阿非利加行省、亚细亚行省等。

在关于凯旋式的一系列问题上,刘老师回答道,共和时期,得胜将领先要送一封信给元老院,元老院认可后会举行谢神式,在这之后才会讨论是否授予凯旋式。以凯撒为例,当凯撒担任西班牙总督回来后,元老院让他在执政官和凯旋式之间抉择,凯撒因此而放弃了凯旋式,可见举行凯旋式具有复杂性。在帝国时代,举办凯旋式仍然需要元老院授权,但是元首具有极大的发言权和影响力。此外,在拜占庭帝国,查士丁尼时期的将军贝利萨留也举行过凯旋式。

刘老师对诸多问题的耐心解答,对今天的讲座主题形成了有益补充,增进了同学们的对罗马凯旋式等历史的理解。张新刚教授对刘津瑜教授的精彩讲座进行了简要总结与致谢。

本次讲座采用腾讯会议在线形式,吸引了众多来自山东大学历史文化学院的师生及全国高校世界史专业同仁参加。

讲座纪要整理:2020级历史专业王若蘅