摘 要:宋代墓志中有不少女性割股疗亲现象的记载,有的是女事父母,有的是妇事舅姑,有的是妻事夫,也有个别是婢女事主等。受到当时社会文化环境、家庭氛围和心理因素等方面的影响,宋代女性割股疗亲现象较之前代有所激增,成为治疗疾病与孝心表达两者合一的表现方式。宋代墓志书写多强调割股疗亲给个人、家庭和社会带来的效应,而对女性身体的伤害几乎毫无关照。尽管宋代女性的割股疗亲行为表现出很强的主观能动性,但其本质依然是对父权文化认同的一种实践。

关键词:宋代墓志;割股疗亲;形象书写;身份认同

割股疗亲行为在正史中的记载始于魏晋南北朝时期,不过数量较少。到了唐代,割股疗亲的现象有所增加,但见于传世文献记载的都是男性,女性的相关记载几乎没有。到了宋代,女性割股疗亲现象较之前代有所激增,并对后世女性孝行观产生重要影响。然而关于女性割股疗亲现象的研究,学界的关注点主要在明清时期,对宋代时期着墨较少。本文拟从墓志的记载入手,对这一问题展开探讨,抛砖引玉,借以引起妇女史学界的重视。

一、宋代女性割股疗亲现象

割股疗亲指的是割掉大腿上的肉作为药引入药,用以治疗生病亲人的行为。这种行为的产生与魏晋南北朝时期孝文化的发展密切相关。随着“百善孝当先”观念的普及,割股疗亲在宋元以后渐渐成为普遍的社会行为。宋代之前,实施割股疗亲的人主要是男性,女性虽有,但数量极少,目前仅见一例。《唐会稽郡夏氏夫人墓志铭并序》载道:

大孝因心,挺然操志,两持霜刃,割左右股,奉膳二亲,上天降祐,疾皆平愈。州县耸观,乡闾仰止,褒赐累加,蠲免徭役。夫人以礼敬奉上,克修严祀,六亲缉睦,琴瑟谐和,闺门积善,增业家肥。

会稽郡夏氏天生仁孝,嫁入夫家后,公公婆婆得了重病,她先后两次割股入药来救治双亲。夏氏的孝行起到了非常好的效果,不仅亲人的疾病得到了康复,还成为被褒奖的对象,获得了良好声誉。据2016年以前各种公开出版的墓志著录图书不完全统计,唐代女性为志主的墓志至少有4932方,加上合志和附载墓志总计有9574方,但记载女性割股疗亲行为只有这一方,显然这种现象在唐代女性中是不多见的。

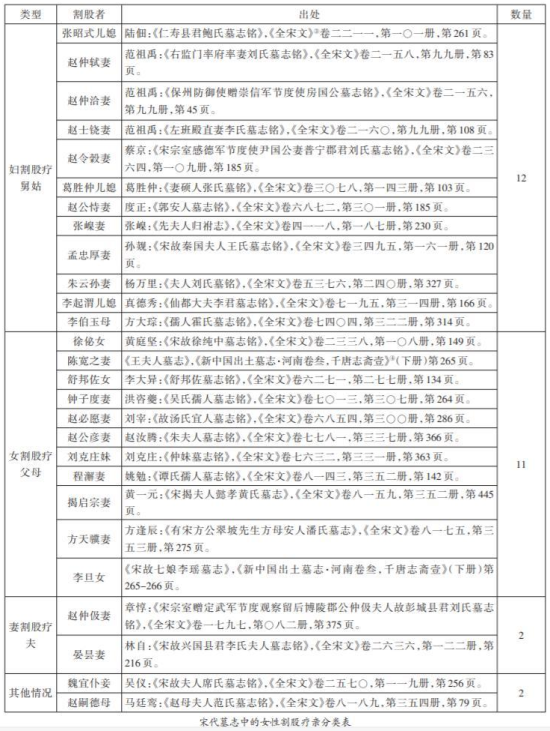

宋代女性割股疗亲现象很多,仅墓志记载所见至少有27例。下面根据割股者的身份及其救治对象,将其事迹分类列表如下:

从上表来看,妇割股疗舅姑类型最多,有12例,约占总数的44.4%;其次是女割股疗父母类型,有11例,约占40.7%;妻割股疗夫类型和其他特殊情况各有2例,约各占总数的7.4%。可见,宋代女性割股疗亲的对象主要是舅姑,其次是父母,显然宋代女性割股疗亲行为受传统孝道观念和出嫁从夫婚姻制度的双重制约。

女嫁为归是先秦宗法制社会以来的传统,婚姻六礼的实施和亲迎、共牢、说缨与见舅姑及舅姑飨妇等仪式,使得女性归属完成了从本家到夫家的转移,并实现了女性身份由女到妇的转变,“成为丈夫家的一员,实现了‘归’家的目的”。受出嫁为归家观念和出嫁从夫的礼教熏陶,大多数女性在嫁入夫家以后,不仅努力做一名贤妻良母,也努力侍奉舅姑如同侍奉父母。如果舅姑患病,她们会努力救治,有些人甚至以“割股疗亲”的方式表达自己的孝心。赵仲轼妻刘氏十六岁嫁入赵家,平时侍奉舅姑“夙夜不懈”,其舅久病未愈,刘氏乃“刲股肉,为粥以进”。孟忠厚妻王氏知书达礼,“既嫁,事尊章尤能致其孝”。她的婆婆生病了,屡次延请名医救治都未能好转,她于是“针臂血投汤液中以进”,婆婆一饮即愈。宋代女性多有信奉佛教者,她们有时也会采用自残的方式向神明祈祷,请求神明保佑自己患病的舅姑。如赵士铙的母亲病重,其妻李氏尽心照料,不但亲自侍奉汤药,而且“灼臂祈请”神明。结果,数日之后赵母的病便痊愈了。

女性割股以疗父母的墓志有11方,其中有9方记载割股者都是尚未出嫁的在室女。徐佖病时,他的“室中二女”为其刲股肉;方天骥妻潘氏在室时“清贞淑谨,父疾革,尝刲股以疗之,孝感神明”;程澥妻谭氏未出嫁之前,曾经分别为患病的父母两次刲股;钟子度妻吴氏墓志记载她为其母剔股的孝行也是在未嫁之前;李旦之女十三岁那年,“所亲病,日夜号泣,斋素持诵,燃臂恳祈”;赵必愿妻汤宜人也是在室时为其母刲股刲肝入药疗疾;刘克庄妹与陈宽之妻的墓志虽未有“在室”“未嫁”的字眼,但根据志文的描述,她们割股疗疾的行为都是发生在结婚嫁人之前。只有舒邦佐女、赵公彦妻的墓志无法确定她们为父母割股时是否仍为在室女。

割股疗亲本是孝文化发展到极致的产物,对女性来说,未嫁时孝的对象是父母,出嫁之后孝的对象变成了舅姑。但在宋代,女性割股救治的对象中居然也包括丈夫,而且仅墓志所载便不止一例。如晏昙得了重病,其妻李夫人不但向神灵虔诚祷告祈求丈夫病愈,并且“刲股肉羞为药以进”。赵仲伋久病不愈,他的夫人倾尽所有,先后为其求医、“祈祝祷祠”皆不见效,于是“自毁肤发”,但最终并未将丈夫救治下来。从孝道观念来讲,女性割股疗夫的行为似乎有违常情。然而,传统社会中的女子未嫁时以父为天,出嫁后则以夫为天,“君臣、父子、夫妇之义,皆取诸阴阳之道”,所以当“天”遭遇不测时,妻子有责任和义务像侍奉父母一样来侍奉丈夫,割股疗夫便成为合情合礼的行为。

其他类型的两方墓志内容并不相同。赵嗣德母亲的墓志中未明确说明她与救治者的关系,不过从行文中可以肯定在“亲”的范畴中。需要特别注意的是另一方墓志《宋故夫人席氏墓志铭》,讲的是魏宜妻席氏对下人有恩,下人都很感激。席夫人生了病,有一个女仆便为她“刺骨肉”以报恩。这种超出了父母、夫妻亲情的割股疗亲行为虽然较少,但也反映了一种新的发展趋势,这无疑与宋代理学的忠君观念有关。经学至宋代发展为理学,孔子的“正名”思想被进一步强化,理学家们不遗余力地宣扬“三纲五常”,“忠君”成为核心内容。宋人石介就主张“为臣之定分,惟忠是守;事君之大义,惟忠是蹈”。程颢、程颐也大力提倡“事上之道莫若忠”等。君臣关系延伸到主仆关系,忠便是仆事主的大义。宋代墓志所载妾室、仆人对嫡室的付出,实则是公共领域“忠君”思想在私人领域的缩影。

二、宋代女性割股疗亲原因探析

宋代女性割股疗亲的行为,与她们所处的时代背景、社会阶层和生活环境密切相关,这些因素都对她们的心理和行为产生了一定的影响。

(一)时代文化的影响

孝是儒家伦理道德的核心。自东汉以来,封建统治者便宣扬以孝治天下,而宋代是文治社会,士大夫阶层壮大,理学开始盛行,儒家士大夫们对孝文化更加推崇。随着封建士大夫收族运动的发展,民间撰写家训、家礼、族规、乡约等风气兴盛,宋代士人多著家训或通过书信、诗词阐述自己的治家理念与伦理道德观念,其中孝观念是他们宣扬的核心,墓志中自然也要体现出“孝”的社会特性。

割股疗亲作为一种孝行,早在唐代便得到政府的关注,并给予鼓励和表彰。到了宋代,孝作为取士的一个重要标准,造就了割股疗亲现象的激增。苏轼在《议学校贡举状》中提到:“上以孝取人,则勇者割股,怯者庐墓。上以廉取人,则弊车羸马,恶衣菲食。”,政策层面的刺激促使割股疗亲行为不断蔓延,渐渐成为一种社会风气。在“夫孝者百行之本也,女而孝于母,妇而孝于姑,其本立矣”的社会大背景中,宋代女性耳濡目染,自然而然地履行孝文化的要求,在室时孝敬父母,出嫁后孝敬公婆,即使是以毁伤自己的身体为代价,也要践行孝道。

除了以孝取士之外,宋代政府也大力旌表孝行,对女性孝行出众者,或赐予命妇封号,或赏赐财物、蠲免租税等,希望借此在社会中形成“孝”的风尚,以实现宋王朝孝治天下的思想。如揭夫人黄氏未笄而能割股救亲的行为得到了真德秀的赞扬,并命人在其居所前立牌坊,扁额题字“懿孝”,以示嘉奖。除了官方表彰之外,社会舆论对女性割股疗亲的行为也都赞誉有加。赵仲轼的妻子是宗室女性,其割股的孝行被大家知晓,“诸宫称其孝”;陈宽之妻王夫人剔股肉救母的事迹传开,“闻者嘉其孝焉”;孟忠厚妻王夫人的孝行被广为传扬,“至今内外属人叹誉以为口实”;刘克庄的妹妹割股疗亲事迹传开,“里人皆称其为孝女”,等等。社会大众对女性孝行的褒奖、赞扬,使割股疗亲行为成为表达至孝的一种方式,促使着越来越多的女性效仿。

(二)家庭环境的影响

上表所列割股疗亲的女性共27位,其中12位女性有命妇的封号,她们是仁寿县君、普宁郡君、硕人张氏、郭安人、秦国夫人、吴氏孺人、汤氏宜人等。《宋史·职官志》曰:“外内命妇之号十有四:曰大长公主,曰长公主,曰公主,曰郡主,曰县主,曰国夫人,曰郡夫人,曰淑人,曰硕人,曰令人,曰恭人,曰宜人,曰安人,曰孺人。”除宗室女外,国夫人以下封号的授予通常依据“夫贵妻荣”或“母以子贵”原则,也就是说只有丈夫或子孙的品级达到了一定的高度,他们的母妻才有可能获得这些封号。毫无疑问,这12位妇女都是官宦家眷。其余女性虽然没有封号,但是根据志文的描述,她们或是出身于仕宦家庭,或是出身于地方乡贤、处士之家,均属于宋代社会的中上层女性。

宋代中上层女性在室时会受到良好的教育,其中孝道是她们学习的重要内容,无论是班昭的《女诫》,还是唐代郑氏的《女孝经》,或是宋若莘姐妹的《女论语》,都特别强调孝。如《进女孝经表》曰:“夫孝者,感鬼神,动天地,精神至贯,无所不达。”据墓志的记载,这些宋代女性大多有孝的特质。如陈宽之妻王夫人“天性孝慈”;李旦女“生而秀丽,幼而聪敏,长而孝敬”;揭启宗夫人黄氏“生有至性”;刘克庄妹“亦有至性,异于诸儿”,等等。这些记载虽有夸大之处,但亦可说明她们从小就接受孝道思想的教育,在幼年时期就养成了孝敬父母的优良品质。

自幼培养的特质,对她们成年以后的生活有着很大的影响。在室的时候,她们对父母有孝心;嫁为人妻之后,对父母的孝就自然而然地转移到舅姑身上。且宋代女性大多信仰佛教,当亲人患重病时,她们会以宗教的方式进行祈祷,并愿意以割股疗亲的方式来救治亲人。

(三)心理因素的影响

当然,割股并非正规的医疗救治手段,它只不过是救命时的最后一根稻草,当患者救治无效时才会使用。墓志所载割股事例都发生在疾病久治不愈的情况之下,比如赵仲轼妻刘氏之舅“饮药未愈”,钟子度妻吴氏之母“多方疗之未愈”,孟忠厚妻王氏之姑“更数医不能疗”,等等。

“割股”真的可以起到疗疾的效果吗?上表共收录27件割股事例,被救治者身体逐渐痊愈的有14人,其中有7人治疗效果显著:疗效最快的有孟忠厚妻王氏的婆婆“一饮而效”、赵公彦妻朱夫人的母亲“立愈”、陈宽之妻王夫人的母亲“立汗而愈”等3人;“翌日”而愈的有赵仲轼妻刘氏之舅、赵公恃妻郭安人之姑、朱云孙妻之姑和揭启宗夫人黄氏之母等4人。救治无效者有4人,即刘克庄父、葛胜仲妻、张嵲母、赵仲伋,其中葛胜仲妻张氏在儿媳“剔股毁臂灼顶以祷”后,仅幸存了41天。另外9人经割股救治后是否有效,墓志并没有加以说明,最大的可能性是无效。总体而言,割股疗亲虽然不是一定有效,但还是存在着有效的可能性。宋代女性采取这种方式救治亲人一是因为存在着成功的可能性,二是她们相信至孝可以感动神明,神明会帮助她们实现愿望。这就是中国传统社会的“孝感神明”思想。

正是这种心理的暗示,“割股者在亲人久病沉疴或投治无效的情况下,希望以己之至诚感鬼神、动天地,通过超自然灵力而促使病者康复”。为了使割股行为真正有效,宋代女性还以自残的方式向佛祖、天神表达自己的诚心。赵士铙妻为救姑“灼臂祈请”;李旦女为亲“斋素持诵,燃臂恳祈”;朱氏为救母发誓“露祷减纪一算,刲肝至再,和糜以进,第十立愈,延十有二年,亡之日与露祷之日合”。通过这种方式,一些被救治者的身体逐渐康复了。当然,这些康复原因复杂,最大的可能是患者已经到了病情好转的时刻,割股只是导火索罢了。不过,“宁愿信其有,不愿信其无”的惯习,决定着人们相信割股疗亲的神效。

关于心理因素的影响,清人贺长龄在《陶孝女刲股疗母论》一文分析得非常透彻:“夫疗亲复何可议,而谓刲股可以疗之,则其说非也。意其时必有纯孝之人,遇其亲疾濒危,医治百不效,至于智尽虑穷,无可奈何,乃由至性迫为奇想,以冀幸于万有一然之天,而天亦遂怜而苏之,是其所以苏者刲股之心,而非刲股之能苏也。……后之人踵而行之,往往而效者何也,则亦惟其心而已。”所以,割股疗亲虽然缺乏医学合理性,但在医疗条件低下的时代却有其存在的社会基础。

三、宋代女性割股疗亲的影响

割股疗亲的前提是自损躯体,对割股者来说,身体的影响是不言而喻的。另外,与唐代相比,宋代女性割股疗亲的行为明显增多,这是在特定的社会文化背景下发生的。因此,宋代女性割股疗亲行为既反映了一定的社会文化,同时又对自身、家庭、社会,以及后世产生了一定的影响。

(一)对女性身体的影响

割股疗亲虽然是割股者与救治对象之间的行为互动,但墓志往往只记载救治对象后续的身体状况,对割股者的身体情况基本不加记录,似乎割股是对身体没有任何伤害的行为。其实不然。唐代以前,割股者只割大腿肉为药引以疗亲,但到了宋代,除“割股”外,还有灼臂、毁肤发、刺血、刺骨肉、灼顶、针臂血、刲肝等自残的方式。割取手臂、大腿上的肉,毁肤发、灼顶,这些属于外伤,只要不感染是可以痊愈的,但肯定会留下疤痕。但是赵必愿的妻子汤氏、赵公彦的妻子朱氏刲肝则属于内伤,即便痊愈,对身体的损伤也是难以想象的。如果一旦发生感染,则可能危及性命。然而,宋代墓志却均未提及割股者后续的身体状况。

虽然宋代墓志没有记载割股疗亲对女性的伤害,但从明清文献记载中却可略窥一斑。如清代荣河县有一位孝女,为医治患病父亲割左臂上的一块肉入药,不久后其父痊愈,而“后见女臂疮痕”;孝女仇氏的母亲得了重病,她悄悄“刲股疗之,家人无知者”,后因生子才被家人发现股上有疤痕。肝是内脏器官,又是造血器官,刲肝肯定大量失血,失血过多会导致昏迷,救治不及时会伤重不治。如明朝崇祯年间有孝妇张氏,其婆婆病重,听说人的肝入药能治愈疾病,她便私自刲腹取肝数寸为婆婆做成粥糜,而“血淋漓荐席上”。湖广汉阳有一个孝妇为了给婆婆治病,三次剖腹取肝做汤药,“当为汤时,妇全不觉。逾时,疮甚,妇昏瞆”。不过,这些记载仅仅提到了女性割股疗亲行为后产生的即时伤害,如疮痕、血流不止、昏厥等,而至于她们之后的身体状况如何,是否完全康复,是否产生后遗症或并发症等,全部没有提及。可以想象,在当时的医疗条件下,如果发生感染,她们会付出多么沉重的代价。

宋代墓志对女性割股的身体伤害的选择性回避,体现了墓志作为宋代士大夫传播价值观的文献载体的本质属性。男性撰写女性割股疗亲事迹时往往有所侧重,只记录女性的孝行,而对女性身体的伤害几乎毫无关照。这种书写形式既达到了传播本家族声望的目的,也建构了理想的女性形象和行为方式。

(二)对女性及家庭声誉的影响

在宋代社会文化背景下,女性割股疗亲虽然对身体是一种伤害,但对本人的社会声誉以及家庭声望却有着另一种“积极”影响。

割股女性的孝行对其家人有一定的示范作用,使其能够在家庭中树立良好的形象,并成为其他家庭成员效仿的对象。钟子度妻吴氏在室未嫁时,“其母苦上气疾,多方疗之未愈。晨起剔股,和糜以进”。她的兄弟孝立为姐姐的孝行所感召,“亦斋戒露祷,穴胸析肝以救”,最终,他们的母亲被救活了。吕仲洙患病濒临死亡,他的女儿伤心焦虑,万般无奈之下,乃“焚香祝天,请以身代,刲股为粥以进”。受到她的影响,年幼的弟弟细良也效仿姐姐拜天祈祷,表示愿意以身代,也要割股为父亲入药。因为姐姐反对,弟弟则愤慨道:“岂姊能之,儿不能耶!”

在传统社会里,妻子的责任是相夫教子、侍奉公婆。《礼记·内则》曰:“妇事舅姑,如事父母”,又曰,“子妇孝者敬者,父母舅姑之命,勿逆勿怠。”而能否做一个好媳妇与其在娘家时的教育和品性有极大的关系。宋代墓志所云陈宽之妻“既归陈氏,能以孝于亲者,移于其姑”,这在宋代是非常普遍的观念。在注重孝文化的父权社会里,女性是否有孝行对其个人婚嫁有积极影响。人们相信家教好、孝顺父母的女子,结婚以后也会是一个孝顺舅姑的媳妇。士大夫之家娶亲非常看重婚配对象在室时的妇德,而女性婚前的孝行表现则是男方家庭择媳的重要标准。如赵必愿的妻子汤氏在室时曾为治母病而刲股刲肝,赵父听到后,便“介同列为媒,愿得以度支妇”,他相信“为女如此,则其为妇可知”,因此汤氏便嫁入赵家。

女性割股疗亲不仅可以给自己的婚嫁带来便利,也会给自己和家庭带来荣誉和嘉奖。从魏晋南北朝开始,封建王朝就将孝纳入奖励的范围,如《南齐书·明帝本纪》记载建武元年十一月,“赐天下为父后者爵一级,孝子从孙,义夫节妇,普加甄赐明扬。表其衡闾,赉以束帛”。到了唐代,唐高祖在诏书里提到“孝子顺孙、义夫节妇,旌表门闾”。之后,历代帝王也都对孝行进行旌表。女性割股是极孝的行为,也会得到相应的奖励。比如前文提到的唐代夏氏夫人,官府就对其家“褒赐累加,蠲免徭役”。而在宋代,由于理学的兴盛,孝道更得到社会的重视,子女是否知孝成为衡量家风好坏的一个标准。李起渭患病,他的儿媳割股救之,人皆谓“肖望之道行于家,虽女子亦知孝云”。《右监门率府率妻刘氏墓志铭》也称:“截发教子,陶氏之母。割肌愈舅,赵宗之妇。千载之后,过者式墓。”志文将刘氏比作历史上有名的截发教子的贤母,不可不谓盛誉之高。割股疗亲不仅使女性自身获得了荣誉,也提高了她们家庭的声望。整个社会众口同声对孝女孝妇自残尽孝行为表示赞赏和颂扬,进一步影响了女性的行为方式。

(三)对明清女性的影响

宋代女性割股疗亲行为不仅在当代产生了影响,也广泛影响了后世女性,她们成为后世孝女孝妇的模仿对象,开启了明清女性割股孝亲的极端风气。

出于统治需要,明朝政府推崇理学,朱元璋甚至下令天下学子“一宗朱子之书,令学者非五经孔孟之书不读,非濂洛关闽之学不讲”。科举考试实行八股文,以朱子编撰的四书五经为准,程朱理学的妇德观影响越来越大,宋元以来极孝的妇德观念得以传承。随着理学影响的渐臻扩大,女性割股疗亲行为在明清时期更为常见。

割股的孝行在明代依然受到赞赏,有割股疗亲孝行的女子往往更受士大夫阶层的青睐,有人因此而嫁入官宦之门。山西有一孝女杜氏,其父久病不愈,杜氏听说“得生人血肉可疗者”,随即刲股肉哄骗父亲吃下,“弗愈,再割”。她的事迹传开后,众人交口称其孝,当地太守陈方澜“闻而贤之,为子聘焉”。此外,各地方志《列女传》中多记载割股疗亲的女性事迹。张文禄在《明清皖北妇女割股疗亲原因探论》一文对明清皖北地区女性割股疗亲现象进行统计时指出:“《道光阜阳县志·烈女·孝妇》中有详细孝行事迹记载的34人中,割股疗亲的有23人,占近68%;《光绪宿州志·烈女志·孝淑》卷中有详细孝行事迹记载的36人中,割股疗亲的有31人,占近86%;”可见,明清时期女性割股疗亲的孝行是较为常见的。

墓志铭作为一种记事载体,既在一定程度上反映了当事者的生活状况,同时也反映了一定的社会现实需求和撰写者的思想意识。墓志对割股疗亲女性事迹的记载很大程度上反映了当事者至诚至孝的形象,是部分中上层社会女性真实生活的写照。虽然割股疗亲损伤了她们的身体,但却促使她们在家庭领域中扩大影响,为自己和家庭赢得良好声誉,同时也影响了后世女性的行为。不过,她们的行为受到传统孝文化和理学的双重影响,所以,尽管她们的行为带有一定的主体能动性,但依旧是在父权制文化体制下进行的对女性身份自我认同的一种实践。此外,女性的墓志铭大多是由男性士大夫所撰写,这无疑体现了宋代士大夫对女性理想形象的建构。