自《史记》开始,志逐渐成为纪传体正史重要的组成部分。志之难修,向来为学者所认同。对此,刘节解释道:“(纪传体)以书志为最难作!因为这一部分包括了几种内容:其一,就是制度史,如礼志、职官志、刑法志;其二,是学术史,如天文志、律历志、艺文志、释老志;其三,是社会史,如食货志、礼仪志。此外,如祭祀志、五行志、符瑞志,也可以说是宗教史、风俗史。都要源源本本,讲出一种学术或一种制度的渊源流变,不能专靠一鳞半爪的知识所能济事的。”也正因为修志对编撰者知识水平的要求极高,所以古人常以撰志炫才。

现今所见汉唐之际的正史虽有15部之多,但仅有八部修志(《史记》《汉书》《后汉书》《宋书》《南齐书》《魏书》《隋书》《晋书》)。“礼”类典志作为志的一种,因记载了大量繁复的礼仪步骤,间又关涉各种晦涩的经学思想,所以虽有学者关注,尚有深入讨论的空间。关注“礼”类典志,不仅可以窥测当时正史的书写体例,更能以此为突破口,探讨背后蕴含的礼制思想。本文选取汉唐之际八部正史的“礼”类典志作为研究对象,考察前后变化,提出若干陋见,以示引玉之意,希冀方家指正。

一、两分之制:两汉“礼”类典志的书写体例

任何一部史书的体例在修撰时都有史家自身的考量,绝非随意安排。徐冲在分析汉唐正史“禅让起元”与“开国群雄传”、“外戚传”与“皇后传”这两对联动装置时,就为我们揭示了正史修撰时不同思想的碰撞。

“礼”类典志亦如此,它最早的雏形缘起于《史记》,但《史记》在流传过程中亡佚了包括《礼书》在内的“十篇”内容。不过“十篇缺,有录无书”表明,今本《史记》的纲目仍是司马迁所创。《礼书》位于八书之首,体现出司马迁对礼的重视,他以《礼书》《乐书》《律书》《历书》为次序,当有“礼乐达于天下”之意。虽然《礼书》的内容佚失,但《太史公自序》却保留了司马迁撰写《礼书》时的规划:“维三代之礼,所损益各殊务,然要以近性情,通王道,故礼因人质为之节文,略协古今之变。作《礼书》第一。”可知司马迁修《礼书》目的是接续三代,阐述圣人之言,宣扬“王道”,自然含有“永垂经典”之意,而作为“时制”的仪注就只能载入《封禅书》。

司马迁作《封禅书》本就为了记载“诸神名山大川礼”,全篇追溯三代以下各代君主敬奉鬼神之祀(即“时制”),从“余从巡祭天地诸神名山川而封禅焉。入寿宫侍祠神语,究观方士祠官之意,于是退而论次自古以来用事于鬼神者,具见其表里”,便可知相较于《礼书》而言,司马迁对《封禅书》中诸多祭祀的记载,只是为“存沿革、备记录”而已。《史记》深远地影响了后世的史书修撰:一是体例,司马迁对礼的记载分入《礼书》《封禅书》,此二分之法为后世承袭,《汉书》《后汉书》莫不是循此备述礼仪;二是“重礼论”“轻仪注”的修撰思想,从“若至俎豆珪币之详,献酬之礼,则有司存”,可知司马迁本非记载仪式步骤,呈现的文本也多为时人对礼制的争论,在他眼中,礼事仪注当为有司所存,此点一直为后世承袭。

最初班彪意图续《史记》修《后记》,未就而死,其子班固继之,以成《汉书》,其本意为接续《史记》,故体例大体照搬后者而稍有变易,如改八书为十志、变《封禅书》为《郊祀志》、合《礼书》《乐书》为《礼乐志》。这些调整使得《汉书》十志,无论篇目还是内容都比《史记》八书更为严密与整齐。

班固与司马迁一样强调礼的重要性。他认为“六经之道同归,而礼乐之用为急……为国者一朝失礼,则荒乱及之矣”,但“人函天地阴阳之气,有喜怒哀乐之情……故象天地而制礼乐,所以通神明,立人伦,正情性,节万事者也”。礼是圣人创制用于调节人性的产物,有了各种礼,人性才有约束,才能“正人足以副其诚,邪人足以防其失”。在体例上,班固继承了司马迁的二分之法,对礼的记载亦分为《礼乐志》与《郊祀志》,前者主要记录国家的日常礼仪事务,如明堂、养老、辟雍之礼,后者则主要记录国家的大型祭祀,如山川、郊庙、鬼神之祀。

但班固并未理解司马迁《礼书》是为阐述“圣人之言”、而非接续具体礼事之意,他将朝廷的日常礼仪乃至乐也纳入《礼乐志》中,表明班固虽意欲绍续司马迁,但实际上却偏离了司马迁原本的精神。在班固眼中礼与乐同等重要,圣人之言与日常礼事都属于礼。清人方苞亦指出班固的《汉书·礼乐志》并没有理解司马迁的本意,记载了一些与汉代完全无关的内容,即便是与汉代有关的很多内容也是完全不必要的。然而“迁《史》不可为定法,固《书》因迁之体,而为一成之义例,遂为后世不祧之宗焉”。经过班固的改易,正史“礼”类典志的修撰体例逐渐成型,并对后世产生了深远影响。

二、进阶式发展:魏晋南北朝“礼”类典志的书写体例

到了魏晋南北朝,随着汉代大一统式中央集权的崩溃,社会、思想、文化等领域发生了深刻变化,“礼”类典志亦不例外,它也在逐步挣脱汉家之制,走向进阶式发展,首先便是《后汉书》所附《礼仪志》。

有关《后汉书》诸志,余嘉锡云:“范(晔)撰是书,以志属谢瞻,范败后,瞻悉蜡以覆车,遂无传本。今本八志,凡三十卷,别题梁剡令刘昭注。据陈振孙《书录解题》,乃宋乾兴初判国子监孙奭建议校勘,以(刘)昭所注司马彪《续汉书志》与范书合为一编。”刘节亦指出:“司马彪八志之成,得到蔡邕旧著的凭借为多,足证蔡邕对于《后汉书》各志,有草创之功。” “现在范晔《后汉书》中的八志,就是宋朝人根据司马彪《续汉书》八志刊入的。八志的底本,大概是《东观汉记》的志,其源出于蔡邕十意。”

由此可知,《后汉书》诸志乃是萧梁时期刘昭别采西晋司马彪的《续汉书》补录,其根源可追溯到蔡邕十意,而蔡邕又是绍继班固而来,故我们现今可见《后汉书》对礼的记载即是承袭汉制的“两分之法”,分为《礼仪志》与《祭祀志》。《礼仪志》序云:“夫威仪,所以与君臣,序六亲也。若君亡君之威,臣亡臣之仪,上替下陵,此谓大乱。大乱作,则群生受其殃,可不慎哉!故记施行威仪,以为《礼仪志》。”可见《礼仪志》主要内容为朝廷的日常礼仪事务,即“三千威仪”,大体内容为合朔、立春、五供、上陵、冠、夕牲、耕、高禖、先蚕、祓禊、立夏、请雨、拜皇太子、拜王公、桃印、黄郊、立秋、貙刘、案户、祠星、立冬、冬至、腊、大傩、土牛、遣卫士、朝会、大丧等。司马彪以《月令》为蓝本,按照一年四季的轮转,将朝廷日常礼仪散入其中,使得每个月份都拥有固定的礼事,继而在这些礼仪事务中不断重复强调君臣之序,最终起到严尊卑的效用。

《祭祀志》则不同。其序文云:“祭祀之道,自生民以来则有之矣。豺獭知祭祀,而况人乎!故人知之至于念想,犹豺獭之自然也,顾古质略而后文饰耳。自古以来王公所为群祀,至于王莽,《汉书·郊祀志》既著矣,故今但列自中兴以来所修用者,以为《祭祀志》。”可知,《祭祀志》接续的是《汉书·郊祀志》,记载告天、南北郊、封禅、明堂、辟雍、灵台、迎气、增祀、六宗、老子、宗庙、社稷、灵星、先农、迎春等生民之祭。通过将《礼仪志》与《祭祀志》的各项礼目两相比对,便可明显发现前者模仿《月令》依照时令次序记录朝廷日常的“三千威仪”,其侧重点在于仪式步骤;而后者记载盛大的郊祀活动,即关系国家命运的“鬼神之祀”,其侧重点在于以人、事、言为中心的礼论。

司马彪既追崇汉制、效仿“二分之法”,又有革新,这种革新为日后正史礼志突破汉家之法埋下了伏笔。他的革新大体有二:一是体例,二是内容。体例上,司马彪虽然绍继马班的“两分之法”,但他在《礼仪志》中依《月令》按年编排朝廷礼事,在《郊祀志》中专载鬼神之祀的做法,对后世有所影响,沈约在修撰《宋书》时便模仿了此种思想——内容上,较《史记》而言大幅减少微言大义的部分,较《汉书》的杂乱来说,也显得更整齐有序。它既在礼事与礼目的记载上有所扩充,又不过分拘泥于描述礼事背后的争论,与汉代“重礼论”“轻仪注”相比,更注重对礼事客观的记载。可以认为,与其强调它对《史记》《汉书》承前的一面,不如看它对此后正史“礼”类典志产生影响的启后一面。

《后汉书》后仅有沈约《宋书》、萧子显《南齐书》和魏收《魏书》可供讨论,兹以成书先后论之。

早在沈约《宋书》之前,便有多家“宋史”流传于世。如宋文帝永嘉十六年(439年),何承天草立《宋书》传纪,并编修了《天文志》《律历志》,而后山谦之、裴松之、苏宝生陆续参与编修;大明六年(462年)徐爰参照前人旧稿,编成“国史”,《隋书·经籍志》亦有著录。刘节认为这些文本只能当作史稿看待。不过,这些“史稿”的存世,正为沈约的修撰提供了便利条件,全书仅用年余便告修成,难怪赵翼感叹“古来修史之速未有若此者”。

既然前人之史为沈约所继承,其志的部分亦不例外,如刘节认为《宋书》各志,原以续司马彪八志为承继,《律历志》《天文志》《州郡志》采自何承天、徐爰等人。具体到我们所关注的“礼”类典志上,此前业已指出司马彪《续汉书·礼仪志》对《宋书·礼志》的影响,而前朝“史稿”均未有修撰“礼”类典志,故可认为《宋书·礼志》是沈约在参考《续汉书》的基础上独立修撰而成。从《宋书·礼志》所记载的内容上看,它前溯东汉三国时期,也在一定程度上弥补了《三国志》无志的缺憾。除了对司马彪的沿袭外,通过梳理相关内容,我们亦发现《宋书·礼志》在《续汉书·礼仪志》的基础上进一步突破了汉制陈规,呈现较大变化。

一是在体例上取消了汉家“两分之法”。沈约改变了自汉以来对礼记载的两分之法,以《礼志》为名,统揽全篇。《宋书·礼志》全文共分五卷,在卷一与卷三开篇处,沈约各撰有一段注文表明其写作意图。卷一的注文云:“夫有国有家者,礼仪之用尚矣。然而历代损益,每有不同,非务相改,随时之宜故也……今抄魏氏以后经国诞章,以备此志云。”卷三的注文云:

“国之大事,在祀与戎。”自书契经典,咸崇其义,而圣人之德,莫大于严父者也。故司马迁著《封禅书》,班固备《郊祀志》,上纪皇王正祀,下录郡国百神。司马彪又著《祭祀志》以续终汉。中兴以后,其旧制诞章,粲然弘备。自兹以降,又有异同。故复撰次云尔。

可见,沈约所撰卷一、二是对前代《礼仪志》的承袭,而卷三、四则是对前代《郊祀志》的延续。由此便知,沈约将《礼志》作为统揽二者的纲领,对汉家“两分之法”的改变也仅限于体例。《宋书·志序》云:“班固《礼乐》、《郊祀》,马彪《祭祀》、《礼仪》,蔡邕《朝会》,董巴《舆服》,并各立志。夫礼之所苞,其用非一,郊祭朝飨,匪云别事,旗章服物,非礼而何?今总而裁之,同谓《礼志》。”可知沈约否定司马迁、班固等人将礼的记载两分的做法,他认为“郊祭朝飨,匪云别事,旗章服物,非礼而何?”《礼仪志》与《郊祀志》同属“经国(旧制)诞章”,并无区别。由此观之,在沈约看来,无论是国家的日常礼仪还是大型的鬼神之祭,无论是仪注还是礼论,都属于礼,都是《礼志》收录的对象,都需要接续备录,那么《礼仪志》《祭祀志》就应该被理所当然地整合进《礼志》。虽然沈约的注文凸显出对汉制的承接,但礼制精神实质却是对威仪与祭祀、礼论与仪注的融合。这种融合显示出时人对于“礼”的定义再次发生转变,这对当时正史“礼”类典志的编撰产生了重要影响。

二是在内容上出现五礼的雏形。在沈约看来无论是《礼仪志》还是《郊祀志》,同为国家诞章,并无区别,这种思想反映到文本上,便是《宋书·礼志》记载相互杂糅,难有分明的界限。《礼志》卷一卷二的内容为:改正朔、冠(皇帝加元服、皇太子冠)、婚(皇帝纳后、皇太子纳妃)、岁旦磔鸡(傩礼)、元会、郊祀(南郊、北郊、东郊、殷祀)、合朔伐鼓、耕籍、亲蚕、立学校(养老、乡饮、辟雍、释奠)、兵(蒐狩、貙刘、讲武)、巡狩、读令、祓禊、丧(丧服、丧期)、藏冰、三公黄閤。卷三至卷五的内容为:郊庙(南郊、北郊、太庙)、明堂、圆丘、封禅、追封、立庙、殷祀(祫)、宗嗣、丧服(祔庙、祥禫)、社稷、先农、亲蚕、岳渎、祈雨、释奠(孔庙、诸葛庙)、舆服 。

两相比对可知,前者记载了日常经国之礼,后者记载了祭祀鬼神之礼,但前后之间,诸多礼目相互杂糅,如在前者出现了南郊、北郊、东郊、殷祀,后者亦有出现;前者出现了丧服、丧期,后者亦有涉及二者的祔庙、祥禫;前者有籍田、亲蚕礼,后者亦有,甚至在改正朔、冠婚等礼仪上,前后条文亦有掺杂。这愈发证明了笔者的观点,即无论是国家的日常礼仪还是大型的鬼神之祭,无论是仪注还是礼论,在沈约看来都属于礼。于是他就将当时所能见到的礼仪文本皆收录其中,导致杂糅重复。

由于沈约消弭了“威仪与祭祀、礼论与仪注”的区别,将它们统属于一志,如何编排这些纷繁复杂的礼事成为现实的难题。因此,沈约采取五礼“以类区分”的方法,如将“冠婚元会”归为一类,“郊祀、耕籍、亲蚕、释奠”归为一类,“蒐狩、貙刘、讲武”归为一类,“丧服、丧期”归为一类,他甚至在文中引述有“周之五礼,其五为嘉”等语句。这种“以类相从”的编排方式,使得《宋志》最终呈现出来的局面,就是相较于前述诸多“礼”类典志,出现了五礼划分的雏形。因此,本文并不同意闫宁所说“《宋志》诸礼间次序仍有沿用《后汉志》之处,但又依据具体情况加以调整,形成了既不同于《月令》时序又不同于‘五礼’次序的独特体例”的观点。《宋志》是在《续汉书·礼志》的基础上,朝着五礼体例过渡的早期雏形,可视为中古正史的“礼”类典志在“取法汉代”与“归从五礼”之间的艰难转型。

在萧子显撰《南齐书》之前,亦有前人修撰的南齐典制,如“有豫章熊囊著《齐典》,沈约亦著《齐纪》二十卷,江淹撰《齐史》十志,吴均撰《齐春秋》,俱见各本传”,但多数并未修撰完成,亦未流传于世,其中以江淹《齐史》的体例最为清晰。“建元二年,初置史官,以(檀)超与骠骑记室江淹掌史职……立十志:《律历》《礼乐》《天文》《五行》《郊祀》《刑法》《艺文》依班固,《朝会》《舆服》依蔡邕、司马彪,《州郡》依徐爰。《百官》依范晔,合《州郡》。”由此似乎说明,江淹的《齐史》在礼制记载上采取了汉制的“两分之法”。从《南齐书》各项条目上看,“但有《礼》《乐》《天文》《州郡》《百官》《舆服》《祥瑞》《五行》八志,而《食货》《刑法》《艺文》仍缺,列传内亦无《帝女》及《列女》,其节义可传者,总入于《孝义传》,改《处士》为《高逸》,又另立《幸臣传》”,可见“(江)淹撰成之(齐书),犹未备也”。刘节亦认为江淹所上之表“是一篇很堂皇的条例” 。既然江淹的《齐史》未备,那么萧子显的《南齐书·礼志》自然为他独立修撰,也会在其中表露自身对《礼志》的看法。

萧子显在《南齐书·礼志》开篇便列举班固、蔡邕、司马彪等人不采“时事”“朝仪”的事例,认为“礼”类典志,应当记载“若郊庙庠序之仪,冠婚丧祭之节,事有变革,宜录时事者,备今志”的内容,那些“其车舆辂旗常,与往代同异者,更立别篇”,目的在于“存为盛德,戒在先亡”。由此《南齐书·礼志》呈现出来的文本,便是以礼论为主,并未记载朝仪与时制。从内容上看,《南齐书·礼志》分为两卷,分别记载了郊庙、明堂、雩祭、配享、合朔伐鼓、圆丘方泽、先农籍田、立学校、冠、婚、朝会、祓禊、马射、丧礼(祔庙、丧服、设奠)等内容。相比于《宋书·礼志》的混杂无章,《南齐书·礼志》的内容更为清晰明了,从郊祀到籍田主要为吉礼,从婚冠到朝会为嘉礼,马射为军礼,最后祔庙等为凶礼。从萧子显在序文中详细追溯西晋五礼的奠定过程来看,他应当熟稔五礼制度,而《南齐书·礼志》相较于完整的五礼制度缺少了宾礼的内容,这恰又与他“记变革、录时事、备今志、存省德、戒先亡”的目的有关,即他认为礼志核心目的是载“变革与时事”,而宾礼或前后变化较小,或不能反映“盛德”,故阙而不录。

既然江淹在修撰《礼志》时曾意图采取汉制的“两分之法”,那么为何萧子显不继续沿用呢?除了江淹的《齐史》未能成书外,想必也是萧子显故意为之。倘若《宋书》还有延续汉代正史礼仪记载“二分之法”倾向的话,萧子显修撰《南齐书》时则秉持着独立的精神,从“汉制”中解脱出来,其五礼编排的倾向愈发突出。

《魏书·礼志》共四卷,主要记载了即位、郊祀、告庙(太庙、庙制)、彗星、籍田、川泽、五精帝、文武庙(孔子、文王、武王)、圆丘(祫)、昊天、五方帝(感生帝)、配享、丧事(丧服、丧期、迁祔)、兵法、大傩、冠、舆服。《魏书·礼志》的特点有二:一是全篇以礼论为主,不见任何仪注的内容;二是前后记载极为繁复。以郊庙为例,魏收花费巨大篇幅,记载了魏帝举行郊庙的议论与施行情况,往往在论述一帝的郊庙事毕后,转述他事,继而隔数页又重新讲述下一帝的郊庙之事,如此回环往复的书写当与魏收屡次重修《魏书》有关。从魏收对《礼志》内容的编修顺序来看,大体亦是承袭了吉、凶、军、嘉的顺序,但不够清晰,且与《南齐书》一样缺宾礼的内容,这或牵涉北朝正史修撰之风。

当然,倘若不局限于存世的正史,我们便可发现同时期诸家散佚史书的“礼”类典志,亦处于发展阶段。如谢承《后汉书》有《舆服志》,王隐《晋书》有《礼乐记》,臧荣绪《晋书》有《礼志》《郊祀志》,南齐修撰的诸国史有《礼乐志》《郊祀志》,范晔也曾计划撰写《礼乐志》《舆服志》。

由此观之,由于汉以后由《史记》开创的纪传体通史在体例中必须有表、志的传统,在中古时期尚未彻底固定下来,而后各家正史一方面吸取汉代史书修撰的经验,另一方面又有所发展。由此呈现的局面便是,从《后汉书》《宋书》到《南齐书》《魏书》,汉家“两分之法”的影响愈发衰弱,并最终消失不见。与之相对,新的正史“礼”类典志书写体例尚未完全建立,虽然五礼次序在礼志中若隐若现,却并没有明显地区分,导致其记载极为繁杂,表明这一时期的正史“礼”类典志面临着艰难的发展。不过,从《宋书》到《南齐书》,五礼的雏形愈发清晰,这昭示着五礼成为“礼”类典志书写体例的时代即将到来。

三、走向五礼:唐代“礼”类典志的书写体例

有唐一代,共修八史(《晋书》《梁书》《陈书》《周书》《北齐书》《隋书》《南史》《北史》),除《隋书》《晋书》外,其余六部均无志。《隋书》诸志又名《五代史志》,乃是唐太宗于贞观十五年(641年)为弥补官修五史无志的缺憾,下诏魏征、于志宁等人而作,并附于《隋书》之后,成为现今所见的《隋书》诸志。《晋书》则是贞观二十年(646年)唐太宗为排除诸家《晋书》,御赐定于一尊所作。

虽然《五代史志》的修撰晚于《隋书》,但在贞观三年(629年)魏征等人始修《隋书》时,便有修“礼”类典志的打算,从残存的史料中,亦可感受到他们拟定的精神。《隋书·阎毗传》云:“(阎)毗立议,辇辂车舆,多所增损,语在《舆服志》。”又《隋书·何倜传》云:“自余麾幢文物,增损极多,事见《威仪志》。”所谓的《威仪志》,即源自“威仪三千”之语,可见它与《祭祀志》《郊祀志》一样,都是对当时仪注的记载。由此可知,魏征等人在最初修《隋书》时,亦是承绪汉魏对“礼”类典志“两分之法”的思想。不过,出于种种原因,《隋书》诸志并未告成。等到魏征等人再修《五代史志》时,对“礼”类典志的规划,则完全抛弃了汉魏以来的做法,重新以五礼的方式编排。

现今的《五代史志》分十志30卷,居首的《礼仪志》有七卷,体量大概占了全书的1/4,卷一卷二为吉礼,卷三为凶礼、宾礼、军礼,卷四为嘉礼,卷五到卷七的舆服亦属于嘉礼的外延内容。《隋书·礼仪志》是按照“吉凶宾军嘉”五礼次序井然有序地排布。

通过对《隋书》的探讨,至少能得出两个结论:一是最初修撰《隋书》时,曾规划过“礼”类典志的蓝本,这个规划有继承汉魏以来“两分之法”的倾向,但因未能成书无疾而终;二是《隋书·礼仪志》的编排,不仅标志着唐人完全抛弃了汉魏以来的做法,重新以五礼的方式塑造“礼”类典志,而且也使得中古时期的正史,从《隋书·礼仪志》开始真正走向了五礼体例。

《晋书》则较为复杂,从刘知幾《史通》可知在唐以前,至少有18家晋史存于世。以臧荣绪本《晋书》最为完整,对官修《晋书》影响最大。据《旧唐书》云:“(房玄龄)寻与中书侍郎褚遂良受诏重撰《晋书》……以臧荣绪《晋书》为主,参考诸家,甚为详洽。”臧荣绪本志从何而来呢?《史通》指出它源于西晋束皙《晋书》的十志。那么,唐修《晋书》的诸志,自然也要追溯到束皙。

虽然《晋书》诸志可由臧荣绪追溯到束皙,但我们认为此乃内容的传承,其体例框架当为唐人所创。以《礼志》为例,据《晋书·司马彪传》云:“泰始初,武帝亲祠南郊,(司马)彪上疏定议,语在《郊祀志》。”唐修《晋书》并无《郊祀志》,故此语当是唐人修撰时因袭前代《晋书》未改。由此可见,前代18家《晋书》的“礼”类典志在体例上很大可能保留了《郊祀志》。那么,唐人在修撰《晋书·礼志》时,确实对“礼”类典志的体例做了调整。

以上论述,足证今本《晋书·礼志》的体例当为唐人所作,而我们反观其内容,亦可感知此点不误。现存《晋书·礼志》的内容,条理清晰、体例分明,以五礼为编排次序,井然有序,甚至修撰者在每一种礼制转折前,均拟了一段“五礼之别,某曰某”的小注进行说明:

(阙)

五礼之别,二曰凶。自天子至于庶人,身体发肤,受之父母,其理既均,其情亦等,生则养,死则哀,故曰三年之丧,天下之达礼者也。

五礼之别,三曰宾,盖朝宗、觐遇、会同之制是也。

五礼之别,其四曰军,所以和外宁内,保大定功者也。

五礼之别,其五曰嘉,宴飨冠婚之道于是乎备。

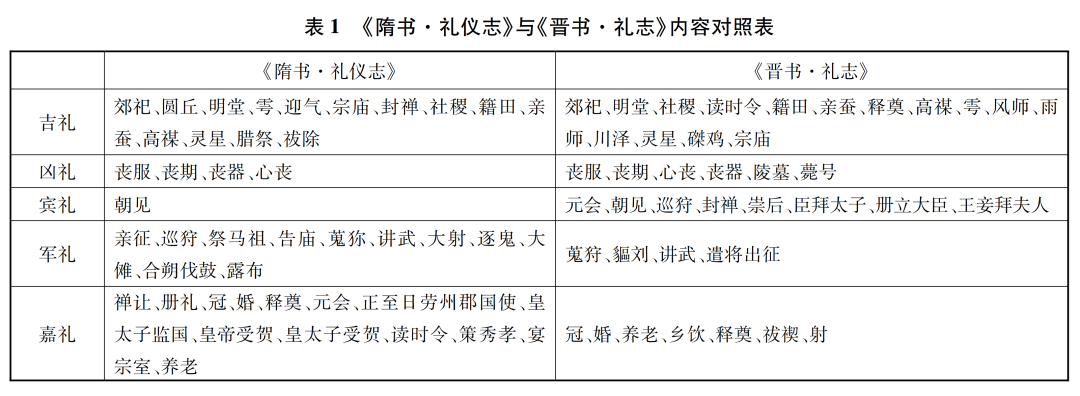

此前,我们已指出魏晋南北朝时期正史“礼”类典志内容混杂、体例难有五礼分明的界限,这也从侧面表明《晋书·礼志》的体例并非承自前代,而是唐人根据当时成熟的五礼体例进行编纂。同时,我们对《隋书》《晋书》所划分的五礼内容进行比对,发现某些记载难以贴合,现以表格明之:

由上可知,二者最为明显的不同在于《晋书》的宾礼极为丰富,不仅将《隋书》嘉礼中的“元会、册礼、拜礼”以及军礼中的“巡狩”归入其中,还新增了“封禅”与“崇后”的内容。与此同时,《晋书》“嘉礼”与“军礼”的内容则急剧减少,将“驱鬼逐恶气”从军礼归入吉礼、将“读时令”从嘉礼归入吉礼、将“射”从军礼归入嘉礼,并减少了“合朔救日、露布、宴宗室、受贺”的内容。这似乎提醒我们虽然两部史书的体例都是唐人确立,且前后修撰时间相去不远,但在不同修撰者的心中,对于“五礼”应当涵盖哪些内容,依旧认识不一。这表明五礼体系虽然已经走进当时的正史“礼”类典志,但并非一劳永逸,五礼仅作为划分礼制的一种方式,还需要随着社会与人们的认识不断调整。

四、中古礼学观念的转型与“礼”类典志的变迁

通过以上梳理,便可发现从西汉的《史记》到唐初的《晋书》,正史“礼”类典志的体例有着清晰的脉络变化,即从“两分之法”到“五礼之制”,这不仅反映出从私修转向官修的史书有着书写体例的运作差异;也表明不同时期的史书修撰者对“礼”有着各自的定义与认识,其关涉的是中古时期礼学观念的转型。

有关汉人对“礼”的态度,刘知幾曾做过论断:“夫刑法、礼乐、风土、山川,求诸文籍,出于《三礼》。及班、马著史,别裁书志。”而司马迁在《太史公自序》亦称《礼书》源自三礼,是对三代“圣人之制”的接续。三礼作为“圣人创制”的经典,其地位无可动摇,亦如阎步克所言:“汉儒持有一个坚定信念:经书编者(孔子或周公)是洞察未来的‘圣人’,经典著作中蕴藏着现实难题的答案。孔子做《春秋》,为汉立法;要兴太平,就得照‘最高指示’做。”秉承这种思想,司马迁就只能将朝廷行用的“三千威仪”(时制)归入《封禅书》。但东汉时班固已不解此意,《汉书·礼乐志》将礼与乐的融合,泛化了正史“礼”类典志对“礼”的定义,并深刻影响了后世。这也难怪郑樵在《通志》中对班固多有批评,甚至有“迁之于固,如龙之于猪”的苛论。

中古时期知识、学风的变化,给礼学观念带来了较大的冲击。葛兆光指出:“东汉这种知识主义的风气引出了很直接的思想变化,即是非的评价标准由信仰转向理性,‘古学’在注释经典的形式中强调的不是神秘体验也不是任意想象,不是对圣贤哲理的敬虔心情也不是对微言大义的钩玄索隐,而是历史、事物以及语言文字的确定性知识,是对经典的学术性诊解。”

人们不断打破对经典的崇拜,圣人之言也不再是高悬于世、可望不可即的金科玉律,它们变成可供学习、背诵乃至接续的知识,于是对“礼”的定义就格外不同,以唐初学者对改撰《礼记》的争论最为典型。据《旧唐书·元行冲传》记载:

初,有左卫率府长史魏光乘奏请行用魏征所注《类礼》,上遽令(元)行冲集学者撰《义疏》,将立学官。行冲于是引国子博士范行恭、四门助教施敬本检讨刊削,勒成五十卷,(开元)十四年八月奏上之。尚书左丞相张说驳奏曰:“今之《礼记》,是前汉戴德、戴圣所编录,历代传习,已向千年,著为经教,不可刊削。至魏孙炎始改旧本,以类相比,有同抄书,先儒所非,竟不行用。贞观中,魏征因孙炎所修,更加整比,兼为之注,先朝虽厚加赏锡,其书竟亦不行。今(元)行冲等解征所注,勒成一家,然与先儒第乖,章句隔绝,若欲行用,窃恐未可。”上然其奏,于是赐行冲等绢二百匹,留其书贮于内府,竟不得立于学官。行冲恚诸儒排己,退而著论以自释,名曰《释疑》。

《礼记》作为“圣人制作”的经典权威受到中古学者的挑战。囿于史料的残缺,学者们对孙炎、魏征、元行冲等人刊削部分到底是《礼经》原文还是诸家义疏,理解不尽相同。但至少表明,在当时某些经典条文确实难以在社会行用,由此反映出“中古时期已有一种思想、甚至一股势力,试图突破自汉以来建立的古典格局,从而建立起了对经典的新理解与新篇章”。理想礼文与现实政治产生隔阂,人们对“礼”的定义与认识也就有了变化,这也成为中古礼学观念转型的思想背景。

我们此前对沈约《宋书·礼志》编撰思想的探讨,也表明中古时期的学者不再关心“仪注”与“礼论”、“礼经”与“时文”的区别。思想领域的变动,使得原有 “礼”的划分,难以容纳人们的新认识,重新界定与区分什么是“礼”,便有了强烈的现实需要,五礼制度的诞生就有了“内在诉求”。

倘若说班固对“礼”定义的失焦,开启了正史“礼”类典志记载的泛化,那么中古时期正史的修撰者,则沿着班固的道路走得更远。在他们看来礼不再是具有神秘力量的“圣人之言”,而仅仅作为一种知识,可以“时变”与“折衷”;“圣人之言”是礼,“朝廷威仪”是礼,对礼的具体争论也属于礼。人们对礼的崇奉度降低,礼便成为可以改撰的“知识”。而汉唐之际“礼”类典志书写体例的差异,便是顺着“中古礼学观念转型”这条脉络派生的产物。

最终,在五礼制度的影响下,各朝掀起了修撰礼典的热潮,但正史修撰的体例受到马、班影响较深,一时难以摆脱汉制。《史记》《汉书》对魏晋南北朝时期正史产生了久远的影响,呈现出来的局面便是魏晋南北朝时期的礼典,以其自身的专门性,对于五礼制度的接纳早于同期正史“礼”类典志。

结语

“礼”类典志作为正史的重要组成部分,其体例书写拥有自身的内在理路。我们不能割裂地看待汉唐之际正史“礼”类典志,而应跳出传统史学史的话语体系,关注每部“礼”类典志的具体生成过程,将其视为一个前后延续、承继流变的整体,联系时代思想背景,分析它们的独特之处。

通过对汉唐之际“礼”类典志的梳理,可得出以下两点结论。第一,“礼”类典志的体例,从“两分之法”的“汉制”逐渐走向以“五礼”为架构的“唐法”,这与人们对“礼”的定义与认识密不可分。中古时期礼学思想观念的转型,使得人们开始打破对古礼的崇拜与恪守,不再认为礼是不可更易的“圣人之言”,这为后来“礼”类典志体例的调整埋下伏笔。第二,魏晋时期虽然诞生了五礼制度,但正史“礼”类典志的体例,受马班、汉制的影响较深,尚未被当时“礼”类典志所采纳,而礼典以其自身的专门性,对五礼制度的吸收要早于同时期的正史“礼”类典志。直至唐初《隋书·礼仪志》才确立五礼的体例,折射出的是中古时期正史“礼”类典志的修撰思想不断走向成熟。

(作者单位:中山大学历史学系)