2014年5月4日,习近平总书记在北京大学师生座谈会上提到:“中华文明绵延数千年,有其独特的价值体系。中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式”。作为中国传承数千年的物质、精神文化结合体,中华文明已成为华夏民族在世界文明史中的一张名片。

现代中国是一个在漫长的文明内聚过程中逐渐演进而来的国家,西方大多数现代国家并非通过同样历程演进而来,这就导致了不同的国家和社会理念。历史进入21世纪,随着中国的和平崛起,其快速的发展引起了部分国家的担忧。亨廷顿在《文明的冲突与世界秩序的重建》序言中提到,中国文明的崛起将会建立东亚地区的霸权地位,并导致其与欧美国家间“紧张状态和对抗将会不可避免地存在”,这也成为本世纪西方对中华文明采取高度警戒的重要原因。

但亨氏等西方学者的观点,是缺乏对中华文明这一延续数千年的社会文化共同体的认识导致的误解。中华文明源远流长且博大精深,受到地理环境、社会治理体系及核心价值观念等多方面的影响,其形成原因与发展脉络颇为复杂,源头可追溯到两千余年前的汉文明。目前,全世界最大的单一民族、也是中国的主体民族被称为“汉族”,人群被称为“汉人”,所使用的语言与文字分别叫作“汉语”和“汉字”,20世纪以来,一股研究中国的文化热潮在外国学者中兴起,被称为“汉学热”,以上现象的出现都是汉文明的影响所致,汉文明也成为中华文明的又一代名词。

两汉时期是中华文明发展的关键时期。公元前221年,秦始皇统一六国,延续两千余年的多民族统一国家正式形成;但秦祚短暂,汉代在继承秦代制度与理念的基础上,又为其注入了新的内涵,并影响了其后两千多年中华文明的发展。分析汉文明在中华文明发展中的地位与影响,成为我们研究中华文明独特性与复杂性的一把钥匙。

一、汉文明的内涵与定义

在当代汉语语境中,“文明”与“文化”的内涵并不相同。“文明”在《现代汉语词典》中是这样定义的:“①文化;②社会发展水平较高、有文化的状态”。文化是文明的基础与外在表现,而文明则是文化凝结的高级形态,随着某一文化发展到较高的层次,其结晶便是文明。有学者提出“文明涉及器用、制度、行为、观念诸层面,其重点则在观念层面,它记录着人类累代的文化创造和文化传播的内容,是不停流逝的广义文明的摹本”。强调文明对人类意识形态的记录和传播。

文化是人与自然对立统一的产物,是实践中的主体和客体。我国早在汉代就出现了“文化”一词,汉刘向《说苑》曰: “凡武之兴,谓不服也,文化不改,然后加诛” 。晋束晳《补亡诗由仪》中有 “文化内辑,武功外悠”。梁昭明太子萧统注曰“以文化辑和于内,用武德加于外远也”。可见在传统典籍中,“文化”的原意指的是文明开化,即通过教化的方式实施文治,与暴力对抗的行为相对。本文所探讨“文化”指的是晚清时期西方思想传入后,与英文“Culture”一词相近的含义。《现代汉语词典》对“文化”定义为“人们在社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,也特指精神财富”。

此外,文化的概念也被用于考古学研究中。考古学中的文化不单指“考古学文化”这一学科术语,而是从物质载体出发,研究其背后的社会制度与文化观念。如俞伟超立足于考古学视野,认为汉文化成型于西汉中期,并将其归纳为家族茔地的兴起、多代合葬一墓的新葬俗、模拟庄园面貌的模型明器的发达、墓室壁画和画像石反映的“三纲五常”道德观和“天人感应”的世界观等四方面内容,更加强调考古材料所反映的制度体系与精神文化。

“文明”一词出现在中国的时间比“文化”更早。在早期中国,“文明”的原意应为顺应天时、宣扬文德,使得明德照临四方。《周易·乾卦》曰:“见龙在田,天下文明。”孔颖达疏曰:“阳气在田,始生万物,故天下有文章而光明也。”冯天瑜认为《易》中之“龙”应为牛龙,表示随着农业生产的进行,天下也进入了文明的时代;而冯时则认为“龙”是上古时代观象授时的重要星相,先民根据龙星东升天象的观测进行农事,即为“见龙在田”。二者分别从生产关系和宇宙观的视角进行了阐释,为我们了解文明的内涵提供了借鉴。

本文所说的“文明”源于西方“Civilization”一词,与城市的概念相关。关于文明的定义,广义的文明指某一地区或某一领域具有特征性的文化;狭义的文明则是指人类文化发展的高级阶段,夏鼐在《中国文明起源》中提到“现今史学界一般把‘文明’一词用来以指一个社会已由氏族制度解体而进入有了国家组织的阶级社会的阶段”。我们探讨的“汉文明”为广义语境下文明定义的衍生,即某一人群在特定历史时期具有独特性质的文化。

“汉文明”以“汉”冠之,其主体人群必然与汉有关。春秋战国数百年,天子失纲,诸侯割据,原始的交通条件和诸侯间封闭的流通政策,使得这一时期的人们对身份的认同多以地域和国别划分,如秦人、楚人等;虽有“诸夏”这样的民族认同,但也仅限于与异族的对外交流之中。秦始皇统一六国,书同文字,正如琅琊刻石所述“并一海内,以为郡县,天下和平”,完成了地理与文化层面的统一。然秦二世灭亡,天下再度陷入分裂,其中刘邦被封为汉中王,又称汉王。刘邦历经四年战争击败项羽,统一全国,国号沿袭称“汉”,中国历史上才首次出现以“汉”命名的统一政权。汉承秦域,同样继承了秦人的集权政治与大一统理念,两汉在经营秦朝疆域的基础上向周边拓展,以新儒家文化为内核的汉文明逐渐影响同化了周边地区。历经两汉四百余年的发展,汉朝以及其后的人民高度认同这一时期所创造的物质文化与精神文化,“汉”成为凝聚中华民族精神的文化符号,并深深地烙印在这个被称为“华夏”族群的文明深处。

综上,汉文明的形成过程复杂,表现形式多样,是两汉时期以汉族为主体族群、多民族共同创造的,适应汉代社会发展需求的各项文化综合体,其物质文化与价值理念历经两千余年,时至今日,在中华文明的当代阐释中依旧有着重要的地位和影响。

二、中华文明中汉文明的具象表现

(一)汉文明中的都城规划与营建

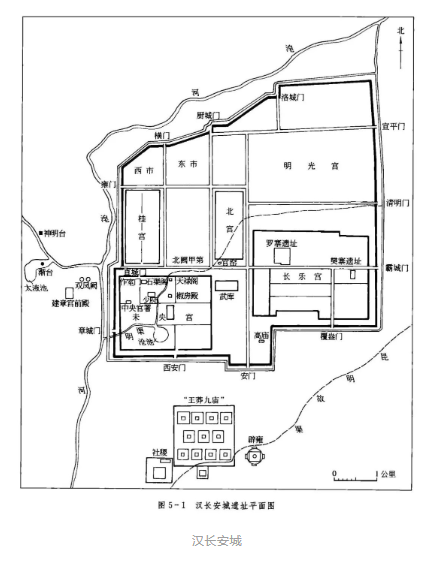

西汉时期沿袭了周秦定都关中的传统,汉高祖刘邦听取谋士娄敬谏言,因关中地形险要而定都于此;东汉初年,光武帝中兴汉室,定都洛阳。西京长安与东都洛阳,成为宋代以前汉文明的京畿之地,两座都城的规划和营建,也为后世都城制度奠定了基础。

1.大一统格局下的全国中心 汉长安城是我国历史上第一个长时段统一王朝的首都,其规模与气派自然不同凡响。受限于土木建筑高层的不稳定性,秦汉时期的宫殿建筑多采用夯土筑成高大的台基,在其中以减地留墙法修建内部建筑,并在其上搭建错落有致的高台,从视觉上达到宏伟巍峨的效果。

入选《世界遗产名录》的未央宫位于地势高亢的龙首山上,居高而临四方,总面积约5平方千米,占汉长安城整体面积的七分之一,其规模在同时期世界文明史中也位居前列。《史记·高祖本纪》记载:

萧丞相营作未央宫,立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还,见宫阙壮甚,怒,谓萧何曰:“天下匈匈,苦战数岁,成败未可知,是何治宫室过度也?”萧何曰:“天下方未定,故可因遂就宫室。且夫天子四海为家,非壮丽无以重威,且无令后世有以加也。”高祖乃说。

作为布衣天子的刘邦深知百姓疾苦,不愿因自己私欲而加徭役于百姓。萧何一方面体谅刘邦的想法,以“无令后世有以加也”劝慰刘邦;另一方面,萧何也明白作为新兴统一王朝,汉代统治者需要转变原有的地方割据观念,且天下初定,中央更需要通过彰显强大的力量来震慑地方势力的觊觎。“且夫天子四海为家,非壮丽无以重威”,不但体现了汉文明的霸气与豪迈,也表达了中华文明“天下一家”的多民族政权理念。科学发掘的考古材料也证实了这一点,未央宫的主体建筑——前殿遗址仅残存夯土就超过了15米之高,另《水经注·渭水》记载萧何在修建未央宫前殿时“斩龙首山而营之”“山即基,阙不假筑”以原生土的丘陵为基,对其四周进行了加固,不但完成了“壮丽重威”的目的,也节省了大量的人力物力,成为中国都城修建史上的典范。

从西汉长安城到东汉洛阳城,宫殿的布局逐渐由分散走向集中。长安城中除主要施政的未央宫、长乐宫外,武帝时修建的明光、北宫、桂宫等宫殿皆分散于全城各处,占据了汉长安城的绝大部分,又在城西营建了建章宫;东汉洛阳城的主体宫殿区为南北相对的南宫和北宫,都城的面向由西汉时期的东西转为南北方向。汉魏时期,洛阳城的宫殿布局进一步发生变化,2012—2015年,相关部门对汉魏洛阳城太极殿遗址进行发掘,其以太极殿为核心的都城单一建筑轴线、单一宫城居中南向、主殿太极殿居中的布局,以太极殿为大朝、太极东西堂为常朝的东西堂、中心正殿前设三道宫门的“五门三朝”制度等,开启了中国古代都城布局和宫室制度的新时代对隋唐长安城、北宋开封城等后世都城的宫殿布局影响极大。

2.清晰完整的城市规划 除了气势恢宏的宫殿建筑群外,两汉时期的都城在其他城市规划方面也开了诸多先河。形成于战国时期的《考工记·匠人营国》中记载了先秦时期理想都城的形态:“匠人营国。方九里,旁三门,国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市,市朝一夫。”而汉长安城的布局在这一方面也表现的极为接近。俯瞰汉长安城的全貌,整体形状呈正方形。皇宫未央宫位于城的西南部,未央宫北面是长安城的主要市场。在洛城门和横门以南的城内,在雍门大街以北,以横门大街为界,其东为东市,其西为西市。宗庙和社稷分别位于未央宫的东南和西南,这一布局十分符合《考工记》中“前朝后市”的特点。

汉长安城四周城墙各开三门,共十二门,门内有笔直交叉的八条大街,每条大街上各有两条排水沟将街道分为三条,即“一道三涂”的形制,这也是目前已知最早的“道中三涂”之路,后来的汉魏洛阳城、北宋开封城等均沿用此制。城内共八条主要道路纵横交错,建筑分布其中井井有条,但其设计又并非死板僵化,而是因地制宜,如长安城北濒临渭河,直线距离仅1.5千米,这一区域还搭设了渭桥,方便渭水两岸的人们通行,城墙的设计也有意沿着河道的走向进行调整,不但加强了城市防御,还避免了河流改道导致的水患问题。

此外,汉长安城与洛阳城将国家最高学府——太学,以及宗庙、明堂辟雍、灵台等礼制建筑放置于都城南侧,奠定了我国古代礼制文化基石的同时,也在潜移默化中将我国城市中轴线由东西调整为南北向,对后世东亚地区政权都城的规划与设计产生了极大的影响。

(二)汉文明中农耕制度的发展

中华文明采用农业耕作的生业模式与所处的地理环境密不可分。东亚大陆的两条大河——长江与黄河孕育了本地区农业的发展,由石器时代的“刀耕火种”逐步演变成为两汉时期的精耕细作,并一直延续了两千多年。

1.历法的制定与“二十四节气”的确立 我国古代传统农业是一种“靠天吃饭”的生产方式,以家庭为单位,规模较小,较为分散,最典型的特点就是精耕细作,这样的小农经济生业模式,更容易受到自然灾害的影响和破坏。为了适应自然环境的规律,提高粮食产量,我国的先民很早就学会了通过观察天文来制定历法,以合天时。关于日食、月食等天象的记载,早在商代的甲骨文中就已出现;夏代采用天干纪日法,规定十日为一旬;商代采用干支纪日法,六十日一循环;周代开始区分春分、夏至、秋分和冬至等节气,历法中还定出了朔日。

秦始皇统一六国后,改变了各诸侯国在战国时期的历法混乱局面,以十月为岁首,颁布了《颛顼历》。武帝元封七年(前104),因《颛顼历》问题愈发增多,太史令司马迁与太中大夫公孙卿、壶遂等上书“言历纪坏废,宜改正朔”。武帝对改历极为重视,下令招募唐都、落下闳、邓平等著名天文学家商定新历。经过观测、计算和争论,武帝最终采取了落下闳通过浑仪实测计算出的八十一分历,并正式颁布全国,改元封七年为太初元年,因此新历法也被称为《太初历》。

《太初历》虽然仅行用了189年,但它是我国现存的第一部具有较完整文献资料记载的古代历法,也是我国历法的一次大变革。《太初历》不但具备了早期历法中气朔、闰法、五星、交食周期等内容,而且将原来《颛顼历》中以冬十月为岁首恢复为以夏历正月为岁首,吸收了干支历的二十四节气成分作为指导农事的补充历法,以没有中气的月份为闰月,使历书与农时季节更为适应,成为后世制历的范本。

此外,成书于西汉初年的《淮南子》中首次有了二十四节气的完整名称,据《天文训》记载“两维之间九十一度十六分度之五,而斗日行一度,十五日为一节,以生二十四时之变”,通过北斗斗柄的旋转来确定季节,构成了一个完整的历法农事的规范,如天象、四季、二十四节气、农事物候等,成为其后两千多年我国历代朝廷施政、农事、祭祀、军事等国家大事的参考依据。二十四节气于2016年被列入世界非物质文化遗产名录。其在国际气象界,被誉为“中国的第五大发明”。

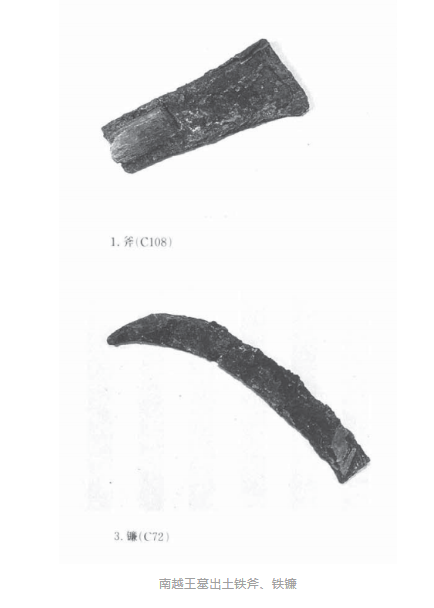

2.农业技术的发展与影响 两汉时期我国的农耕技术水平有了极大的提升,其中极为重要的原因便是农耕工具的铁器化与牛耕的广泛普及。我国考古发现的秦汉时期农耕工具数量极多,常见的有犁、铧、铲、锸、耒、耜、镢、锄等,均为铁制。如广东南越王墓出土有起土、翻土用的板状铁铲以及掘土用的铁凹口锸等。此外,汉代画像石墓中以农耕作为主题的图像也大量出现,如武梁祠画像石中便有神农执耜的形象,清晰地描绘出耜的形制结构和使用方法。

两汉时期铁犁的广泛使用与以牛作为主要牵引畜力的协同配套,是这一时期农业发展的重要标志,奠定了我国耕种农业的发展方向。考古资料表明,秦汉时期的耕犁和牛耕发展到了前所未有的高度,如犁头的铁器化、耕犁的定型化以及牛耕技术的推广和普及等对后世产生了深远的影响。

农业技术的发展也为两汉时期农耕文明的确立提供了理论支持。这一时期产生了大量的农业技术与农学著作,如《汉书·食货志》记载,汉武帝晚年曾任命搜粟都尉赵过试行代田法,具有深耕、保墒、灌溉、用地养地、抗旱、防倒伏、光能利用等精耕细作的特性;西汉晚期,农学家氾胜之汇录出《氾胜之书》十八篇开创了中国农书中作物各论的先例,书中包括播种日期的选择、种子处理、个别作物的栽培、收获、留种和贮藏技术、区种法等,都对当时以及后世的农业耕种有着指导性的意义。

农业水平提升带来影响之一就是人口的急剧增长。据《通志二十略》记载,汉代有记录的两个人口高峰时期分别是西汉平帝元始二年(2),户数1223300,人口达59594978;以及东汉桓帝永寿三年(157),户数10677960,人口达56486856。由于两汉时期豪强兴起,土地兼并严重,许多官吏豪强家中的奴婢往往隐匿不报,因此两汉时期的户口数应多于这一记载。这是我国历史上人口第一次达到如此的高度,直到数百年后的唐代才打破了这个纪录。

(三)汉文明中的“敬天祭祖”文化

1.先秦时期“敬天祭祖”文化的形成 我国对上天和祖先的祭奠有着悠久的传统。距今5000余年前的良渚文化揭开了我国祭天的序幕,遗址中发现了外方内圆、制作精美的玉琮,被认为是贯通天地的手段或法器。到了商代,商王从巫的手中夺过祭天之权,自称膺服天命,代理上天进行统治;同时商王将自己的祖先神格化,希冀通过祖先“宾帝”的方式,对人间的商王进行护佑,自此,“敬天”与“祭祖”文化开始合二为一。

周代是“敬天祭祖”文化的成型期。《诗经》中仅“天”字的出现次数就多达148次,对于周天子而言,天地是一切生命之根本,周天子只是代天行使权力的“天之子”;先祖则是以血缘维系宗族的根本,是周天子进行统治的合法性体现。随着礼制的不断完善,周人形成了以祖先配位上天的观念,《孝经》曰:“昔者周公郊祀后稷以配天,宗祀文王于明堂,以配上帝。”通过“郊祀”与“宗祀”的仪式,周天子确立了自身的神圣性与统治的合法性,也为东周时期儒家文化的形成奠定了基础。

2.汉文明中的“敬天”文化 秦有延续数百年的“畤祭”文化,西汉时期延续了这一传统。两汉时期是“敬天法祖”文化的集大成期,也是承前启后的重要时期。汉初百废待兴,统治阶级多来自社会下层,因此祭祀仪礼较为草率,汉高祖因天有五帝,须设五畤,故在秦四畤基础上兴建黑帝祠,即北畤,延续了秦畤的传统;但这一时期,皇帝并未直接参加祭祀,而是由皇帝任命的祀官、女巫祭祀上天,直到文帝三年(177)四月,汉文帝亲自郊祭雍五畤,成为西汉政权自建立以来第一位祭畤的皇帝。2016—2018年对陕西雍城血池遗址的发掘为我们了解汉文明中的“郊祀之礼”提供了考古学证据。血池遗址由坛场、祭祀坑、建筑、路网、环围设施等组成,出土器物有玉器、车马器、瓦当等器物,其性质可能为官方祭天场所。通过出土器物和对祭祀坑内马骨的碳14测年判断,其使用时间为战国晚期至西汉时期,可能为刘邦所设的“北畤”。此外,在宝鸡吴山遗址和陈仓下站遗址都发现有用以祭祀的祭祀坑与配套的祭祀设施,从考古学的角度证实了汉代畤祭文化的发达。

汉武帝时期祭天活动极为频繁,他不但多次亲临雍地祭祀五畤,并且元封五年(前104)在云阳的甘泉宫以南设置了泰畤,在长安以东的山西汾阳建后土祠,用以祠地。《汉书·礼乐志》记载:“至武帝定郊祀之礼,祠太一于甘泉,就乾位也……以正月上辛用事甘泉圆丘,使童男女七十人俱歌,昏祠至明”。这一时期在吸收周礼与秦畤的基础上,将阴阳五行学说纳入祭天仪式中,形成了汉代独有的“郊祀之礼”。

汉成帝至王莽时期是汉代祭天文化的大变革时期,成帝时将原本位于甘泉宫的泰畤及后土之祠迁到长安的南、北郊,以合乎阴阳之说;平帝时王莽提议将迁往长安南、北郊的泰畤和后土祠,分别以高皇帝与王太后配享,并按照周代礼制“兆五帝于四郊”的原则,在汉长安城四周配置五帝畤,与阴阳五行结合。新莽时期王莽在长安城南郊设置“王莽九庙”及明堂辟雍、社稷坛等礼制建筑,这一记载也为考古发现所证实。

畤祭文化源于周,兴于秦,盛于汉,废于莽,上承西周郊外祭祀,即“郊祀后稷以配天”,下启都城南北郊祭祀,即“祭天于南郊,瘗地于北郊”,在中国国家祭祀体系中发挥着承上启下的重要作用,是中国国家祭祀系统从西周郊祀、秦汉畤祭、隋唐圜丘、到明清的天坛、地坛演变的重要过程,也是中国古代国家祭祀观念变迁的重要阶段。

3. 汉文明中的“祭祖”文化 祭祀先祖,是中华文明的重要传统,也是人类文明独有的文化现象。在儒家传统理念中,“伦理功能(夫妇之别、亲疏之杀)、社会整合功能(长幼之序、上下之际)、政治功能(爵赏之施、政事之均)都贯彻在对祖先的祭祀中”。汉代是中华文明“祭祖”文化形成的重要时期,通过追溯共同的祖先故事,极大地提高了华夏民族的内聚力,强化了政权内部汉人族群间的文化纽带。

汉代统治者极为重视对先祖的祭祀品秩,强调血脉传承的正统与尊卑。汉初刘邦下令,诸侯王于其国都设立太上皇庙,惠帝时尊高帝庙为太祖庙;景帝尊文帝庙为太宗庙;宣帝尊武帝庙为世宗庙,其巡幸郡国亦立世宗庙等。自景帝以下至宣帝,及太上皇、悼皇考(宣帝父),又于各自陵墓旁立庙。此外诸庙寝祭祀各有规定,“日祭于寝,月祭于庙,时祭于便殿。寝,日四上食。庙,岁二十五祠。便殿,岁四祠”,祭祀种类依次有序且频次较高,显示出统治阶层对于祖先祭祀的重视。高祖至宣帝时期还在陵园周围设置陵邑拱卫祭祀先祖墓地,如景帝阳陵、宣帝杜陵等地周围都有陵邑相关的考古发现。

《大戴礼记·礼三本》载:“故礼上事天,下事地,宗事先祖,而宠君师,是礼之三本。”汉代儒学将“事先祖”视作仅次于天地的大事,其中武帝时期由董仲舒撰写的《春秋繁露》是“敬天法祖”文化的集大成者。在书中,董仲舒提出了著名的“君权天授”与“天为万物始祖”的观点,如《春秋繁露·为人者天》曰“唯天子受命于天,天下受命于天子”;《春秋繁露·基义》中“王道之三纲,可求于天”之语,皆通过“君权神授”确立了皇帝的绝对权威。同时,《春秋繁露》中也梳理了“天”与“祖”的关系,将“天”提到了万物之祖的地位,如“天地者,万物之本、先祖之所出也”;“天者,万物之祖,万物非天不生”。这就将“天”和“祖”合而为一,为“敬天法祖”提供了合理的建构手段。如果天为人类始祖,那么君王必须以天的意志来行政,以保全天的子孙。这种“以民为本”的政治思想,成为汉文明留给后世的重要遗产。

两汉时期的祭祀文化也发生了重大转变,开始由西汉以前的庙祭向东汉时期的墓祀进行转变。从光武帝时起,就将对皇帝直系祖先的祭祀转移到原陵进行仪式,虽然依旧保留高庙这一建筑,但祭祀重心开始向陵墓转移;汉明帝时期甚至将元旦时的朝拜大典也转移至光武帝原陵之中,随即将最重要的庙祭“酎祭礼”也转移至此;魏晋以后,帝王贵族在墓前立碑的习俗逐渐流行,这一墓祭逐渐下移至百姓,“盖又因上陵之制,士大夫仿之,皆立祠堂于墓所,庶人之家不能立祠,则祭于墓,相习成俗也”。直至今日,我们的祭奠活动仍是前往亲人祖先的墓碑前寄托哀思。

“敬天法祖”的思想也对后世影响深远。《明史·礼志二》所录夏言奏疏有云:“敬天法祖,无二道也。清代康熙皇帝遗诏开篇即言:“从来帝王之治天下,未尝不以敬天法祖为首务。敬天法祖之实在柔远能迩、修养苍生,共四海之利为利、一天下之心为心。”中华民族自称炎黄子孙,每年清明节都会在炎帝陵、黄帝陵举行盛大的祭祖活动,遥寄对先祖的追思,对上天和祖先的敬畏已经成为中华文明中不可分割的一部分。

(四)汉文明中的“孝”文化

注重孝道,是中华民族由来已久的道德传统,它根植于我们的文化中,成为当代华夏儿女为人处世的道德指引。东汉许慎《说文解字》中最早对“孝”进行文字学上的阐释:“善事父母者,从老省,从子,子承老也”,强调对父母的侍奉与赡养。

汉代是我国孝文化发展历程中极为重要的一个阶段,这一时期建立了以孝为核心的社会统治秩序,并把孝作为治国安民的国策。汉世“以孝治天下”,汉高祖刘邦即位后,尊其父为太上皇,在社会基层重置三老,注重对下层百姓的教化,强调孝道。汉惠帝“举民孝弟力田者复其身”,设置孝悌官推行对地方的教化。汉文帝因“仁孝宽厚”而被推举称帝,为生母薄太后“亲尝汤药”的故事在民间广为流传,被元代郭居敬列为“二十四孝”之首,并且“二十四孝”中两汉时期的孝行占比达四分之一,为历代最高。

武帝时期是汉文明中“孝”文化的确立期。汉武帝接受董仲舒提出的“罢黜百家,表章六经”建议,一方面正式设立五经博士,将《孝经》提升到儒学官方经典的地位;另一方面,在察举制选拔官吏的标准中纳入“孝”的考核,并且将“孝”置于“廉”之前,其重要性毋庸置疑。

元光元年(前134),汉武帝采纳董仲舒的建议,令各郡国举孝、廉各一人;元朔六年(前123),武帝又下诏凡两千石以上官吏必须察举孝廉,否则按不敬和不胜任论处:“不举孝,不奉诏,当以不敬论。不察廉,不胜任也,当免。”自此以孝为本就成为选拔官吏的标准。汉武帝以后,从中央到地方各级政府官吏多为孝廉出身,被视为仕宦之正途。举孝廉者往往被任为“郎”,在东汉尤为求取官职的必由之路。据黄留珠估计,汉代共举孝廉约7.4万人,其中西汉约3.2万人,东汉约4.2万人。“孝”成为入仕的重要标准,使孝子能得到实际的利益,从客观上弘扬了孝道,使“孝”在社会中蔚然成风。宋代徐天麟说,汉代“得人之盛,则莫如孝廉,斯为后世所不能及”。可见孝廉任官,对稳固汉朝的统治秩序具有长效作用。

此外,汉代皇帝自惠帝始,谥号中多带有“孝”字,如孝景皇帝、孝宣皇帝、孝明皇帝等,这本身就体现了汉代“以孝治国”的传统。这一传统也对仰慕汉文化的匈奴民族产生了影响,《汉书·匈奴传》记载:“匈奴谓孝曰‘若鞮’。自呼韩邪后,与汉亲密,见汉谥帝为‘孝’,慕之,故皆为‘若鞮’。”原本“贵壮健,贱老弱”的匈奴民族能够将汉文明中的“孝”作为单于的称号,这体现了“孝”文化强大的传播力与感染力。

再者,考古出土两汉时期的画像石、画像砖中可见大量的孝子图像,如闵子骞芦衣赶车、老莱子斑衣娱亲、董永卖身葬父等成为孝子图像的代表之作。这一题材一直延续到后代。其中,尤以济宁嘉祥武氏祠中的孝子图最为丰富,墓主人武开明、武班、武荣都是经察举孝廉后入仕做官的。

对“孝”的道德认知也是汉代司法判断的重要参考。《孝经》曰 “五刑之属三千,而罪莫大于不孝”;东汉末,泰山太守应劭曾“作《春秋决狱》二百三十二事,动以经对,言之详矣”。汉律中对违反孝道的行为, 往往给予很重的刑事处罚 一般而言多为“弃市”或者“枭首”。除了选任官员的考核,官员在任内也应该遵守孝道,如果违反了孝道的相关行为,也会受到相应的行政处罚,甚至被罢免官职。

三、汉文明在中华文明中的地位

(一)中华文明主体疆域的形成

“边疆”和“中国”是内涵丰富且在不同时期或和某一主体相结合,其含义会有变动的动态词汇。进入历史时期,在与周边地区的交流中,我国的土地面积不断发生着变化,但整体看来,我国统一时期的国家疆域基本上都在秦汉时期的疆土范围内进行周期性的盈缩。

春秋战国时期,列国相互征伐的同时,也不断向周边地区进行扩张。如秦穆公征伐西戎,“益国十二,开地千里,遂伯西戎”,秦惠文王时期吞并巴蜀,将川渝之地纳入版图;楚国向东吞并吴、越之地,称霸南方;燕、赵北击诸胡,将“诸夏”的版图向北扩张。秦始皇统一六国后,在继承了六国领土的基础上,遣蒙恬北逐匈奴,收服河南地;南征五岭,置桂林、南海、象郡三郡,并在闽越一带设置闽中郡。此时秦国的国土“东至海暨朝鲜,西至临洮、羌中,南至北向户,北据河为塞,并阴山至辽东”,使华夏文明自商周以来的领土范围极大扩张。

汉朝继承了秦代疆域的同时,对周边地区进行不同程度的扩张。经历“文景之治”的积累后,汉武帝执政是汉代疆域形成的主要时期:他北伐匈奴,略地河套,并继续修建长城巩固北部边境;南征南越,置郡两广、海南,并向西南地区扩张,版图一度达到今天的越南;东并辽东,设立辽东四郡管辖朝鲜半岛汉江以北及辽东地区;西定西域,设河西四郡,以保障丝绸之路的畅通,汉宣帝神爵二年(前60),汉王朝在今新疆轮台县境内设立西域都护府,正式在西域设官、驻军、推行政令,“汉之号令班西域矣”,西域从法理上成为我国领土不可分割的一部分。

西汉时期的国土,除故秦、六国领域外,新开辟了今辽东、朝鲜、越南北部、粤、桂、黔、滇、甘、宁、青等地,疆域扩大至四百余万平方千米。汉王朝通过传播先进的政治体系、生产技术和文化理念,使得这些地区在其后数千年中吸收汉文明并逐渐内化,中华文明的主体疆域自此形成。

(二)汉民族主体的文化认同

自春秋起,随着华夏文明的对外扩张,与周边地区人群的接触愈发密切,中原诸国开始形成了“诸夏”与“蛮夷”的区分,“内其国而外诸夏,内诸夏而外夷狄”,强调华夷间的差异。《礼记》中将中原以外的各民族称为蛮、夷、戎、狄,形成了中原之民自成一族的理念,将中原列国间相争视为“诸夏”间的内部矛盾。由于东周以来数百年的分裂,秦始皇虽然从军事上统一了六国,但六国并未真正认同秦文化,成为帝国统治下的“新秦人”仍是以齐人、楚人等自居。随着秦帝国的崩塌,列国纷纷复辟,重新恢复了战国时期的割据局面。

我们今日探讨中华文明“多元一体”的文化理念,其渊源正是这片土地上人民对于某种文化的一致认同。王子今提出:“秦文化、楚文化和齐鲁文化等区域文化因子,在秦汉时期经长期融汇,形成了具有统一风貌的汉文化。”汉朝吸取了秦亡的教训,一方面通过迁徙关东地区的豪强前往关中陵邑,从地域上切断他们与地方的联系,并将各个地方的先进文化引进关中,加速了文化间的互动与融合;另一方面汉王朝前期以“黄老之学”与民休息,使得民生得到极大地恢复,加强了治下百姓对汉朝的认可,武帝结合国情进行调整,采取“罢黜百家,表章六经”的政策,通过教化与礼法形成了适合中国小农经济的民族文化,影响了其后两千余年的中国文明。“汉民族”成为这片土地上民族认同的主体人群,这一人群使用的文字被称为“汉字”,所说的语言被称为“汉语”。此外,汉文明对周边朝鲜、日本、越南等国也产生了重要的影响,在东亚地区形成了以儒家文化为主流的“汉文化圈”,国外也将研究中国文化的学问称为“汉学”。

(三)“丝绸之路”的开通

“丝绸之路”的开通是世界文明史的重要里程碑。如果说大航海时代开启了全球化的第二期,那么张骞出使西域、丝绸之路的开通则是全球化第一期的起步。通过这条连接东西方的贸易道路,沿线的各个国家可以平等、自由的贸易,极大的促进了文明间的互动与交往。

王炳华指出:“可以肯定,在公元前1000年的周秦时期或其以前,自陕西通向西方的丝绸之路,已经实际存在。只不过主要还是处于一种自发的、民间的、无组织的状态,因此在官府文档中少见反映。”随着中央集权制度的建立,国家力量空前强大,这也成为了汉政府对外开拓的底气。汉武帝时期,博望侯张骞两次出使西域,打破了汉王朝与西域诸国之间的地域壁垒,强化了各国间政治、经济、文化等方面的交流;岭南九郡的设立,一条以中国徐闻港、合浦港等港口为起点的海上丝绸之路搭建起了世界性的贸易网络;东汉时期甘英出使大秦,最远到达了今天的波斯湾地区,拓展了华夏文明对世界的认识。

(四)儒家文化主体地位的确立

作为世界上最著名的文化体系之一,儒家文化的主体地位是在两汉时期形成的,并在其后影响中华文明乃至东亚地区长达两千余年。如今社会主义核心价值观的内容与形式大都根植于儒家文化中的优秀传统,其“仁爱”“和谐”“守礼”等核心是指引我们中华民族崛起的重要思想。

汉初民生凋敝,统治者以“黄老无为”进行统治,与民休息。但随着国家经济逐渐恢复,黄老思想对于治理日益强大的中央集权多民族国家开始力不从心,以韩婴、陆贾、贾谊和董仲舒等儒家学者为代表的新儒学登上了历史的舞台。新儒学在吸收了战国时期儒学强调以德治国、重教化、尊王道的基础上,吸收了道家、法家和阴阳家的优秀理念,形成了适应于统一帝国时代的国家治理体系与社会运行秩序。作为新儒学的集大成者,董仲舒在其著作《春秋繁露》中提出:“《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。”将“大一统”作为国家运转的真理,通过“罢黜百家,表章六经”强调政治和思想文化的统一性,这有利于集权制国家维护社会秩序,凝聚国家力量。

同时,《春秋繁露》中结合了道家与阴阳家的学说,把宇宙的运行看作是人类行为的结果和道德的体现,将星象变化与当朝统治政策联系起来,一方面通过“君权神授”确立了皇帝的绝对权威,论证了统治者的神圣性与合法性,但另一方面儒家也可以借助对“天意”的解释来限制皇权的无限扩张,形成了专制皇权和以儒家为代表的官僚阶级的相互制衡,最大程度地降低了皇权无限扩张的可能性。

四、汉文明对现代社会的影响

(一)善于总结历史经验,汲取历史教训

汉朝的建立者大多来自于社会基层,经历过战国末年的战乱与秦王朝的苛政,非常了解民间疾苦,秦朝的短暂统治也为汉朝的统治者敲响了警钟。因此,汉朝虽然在诸多方面继承“秦制”,但也根据汉初民生凋敝的实际情况与民休息,故而在西汉前期出现了中国历史上第一个盛世时代——“文景之治”。汉武帝早年励精图治,对外开拓,但同时造成府库日渐空虚,百姓负担极大,武帝晚年也认识到了自己的错误,颁布“轮台诏书”自我检讨,调整对内政策;其后汉昭帝与汉宣帝在总结武帝历史经验的基础上调整统治政策,实现了“昭宣中兴”的盛世。

历史是人类进步最好的老师,过去的经验可以很好地帮助当代发展少走弯路。“秦之苛严,汉初之简略,相激相反。”汉代统治者因时制宜,避免重蹈秦朝的苛政严法,才有了其后四百年的兴盛。总结历史经验,汲取历史教训,正是汉文明留给我们当代的历史财富。

(二)官私教育体系完善,重视儿童教育

教育是国之大计。我国高度重视教育事业的水平和发展,正是渊源于汉代形成的教育体系。两汉时期的教育体系分为官学和私学,从宫廷到地方基本全部涵盖,其中官学兴起于西汉中期,包括中央官学和地方官学。汉武帝时期采纳董仲舒“愿陛下兴太学,置明师,以养天下之士”的建议,于汉长安城南设立太学。初建时太学生仅为50人,至王莽时剧增至10000人,东汉时太学已经达到30000人的规模,成为了全国官学教育的中心和模范。汉代太学的设立,是我国首次由官方建立的最高学府,它比西方最古老的大学——博洛尼亚大学还要早800年左右。同时,汉武帝还下令天下郡国设立学校官,承担着地方治安和民众教化的职能,初步建立起地方教育系统,将中央高等教育与地方初级教育结合的方式,为我们今天公立学校制度的形成提供了历史借鉴。

汉代的私学主要包括书馆和经馆两种。私学教授内容庞杂,不但有官方主流的儒家学说,也有天文、卜筮、医学等非主流的学科,甚至还有传授营生手艺的,如汉阳上邽人姜岐“以畜蜂系为事,教授者满天下,营业者三百余人。辟州从事,不诣。民从而居之者数千家”。汉初政治环境宽松,人才匮乏,统治者希望通过地方私学的开蒙为官僚阶级培养后备人才。并且私学教育方式多样,教育内容丰富,教育方法灵活,极大地补充了官学的不足之处。自此,官学和私学结合的形式在中国教育史上延续了近两千年,不但为国家需求的人才补充了后备力量,而且使私学成为普通百姓学习文化知识的主要途径。时至今日,我国鼓励个人或者企业出资承办民办学校,不但给予学生入学更多的选择,而且通过竞争的形式促使公办学校提升自身的教学水平,推动了我国教育的良性发展。

汉代在大力发展官私学堂的同时,也十分重视对儿童的教育和培养,无论是天子培养太子,还是百姓教育子女,都认可童蒙教育对于孩童成长的重要性。西汉思想家贾谊提出需要德行兼备的老师对太子进行系统严格的教育,潜移默化地影响太子的品德,即“教得而左右正,则太子正矣,太子正而天下定矣”。对于儿童道德教育的培养,时至今日依然是全世界教育的重心所在。

如今教育部每隔一段时间都会对市面上的教材进行更新,编纂出更符合时代要求的作品,这一措施也可追溯到汉代。两汉时期在原有教材的基础上,还新创造了一批适宜于童蒙教育的经典教材,如地方学者集秦李斯《苍颉》、赵高《爰历》、胡毋敬《博学》三篇精华所著的《苍颉篇》,武帝时司马相如作《凡将篇》,元帝时史游作《急就篇》,成帝时李长作《元尚篇》等,不但文辞优美,而且反映了汉代百姓的日常生活,极大地丰富了教材的种类。

(三)以孝治国,注重德行培养

孝,是中国社会数千年来维系家庭关系的道德准则,是中华民族的传统美德之一。我国十分重视孝文化在当代对于民众教化的作用,“以孝治国”是当代中国文化品德建设的重要一环,汉文明中有着丰富的“孝”文化传统,可为我们如今的社会发展提供借鉴。如汉文帝时曾多次颁布养老令:“年八十已上,赐米人月一石,肉二十斤,酒五斗。其九十已上,又赐帛人二疋,絮三斤。”这些物资由政府官员亲自送到老人手中,并会受到专人的监督。文帝将孝道与治国齐家融为一体,从政府资助、子孙赡养两方面结合的形式来处理民间养老的问题,对我们今天依旧有重要的启示。

当代孝文化具有自身的时代特点和内涵,我们要注重德智全面发展,在吸收、弘扬汉代“孝”文化优良传统的基础上,研究现实中的新情况,多渠道、多形式地弘扬孝文化。

(四)注重科学技术的发展

我国对于科技创新极为重视,科技自立自强是国家强盛之基、安全之要。大一统帝国的建立,使得汉王朝能够集中全国的优秀人才进行科学技术的创新,科技的发展也促进了国家的强大与百姓的富足。

我国从古至今都十分注重农业生产技术的进步。生产工具方面,武帝时农学家赵过改进的三脚耧车,使得同时期我国在播种效率上远高于欧洲地区;东汉墓中常见的踏碓模型,其实物利用了杠杆原理和人体部分重力,不但节省人力,而且极大提升了谷物脱壳的效率。此外,两汉时期出现的纸张,是这一时期对世界影响最为广泛的重要发明,对推动世界文明进程发挥了巨大作用。西汉时期的纸张较为原始,科技史研究成果表明,西汉古纸是用浇纸法制造的厚纸类型,如1957年发现的灞桥纸可能被用来包裹铜镜等器物;东汉时期蔡伦改进造纸术,使用覆帘抄纸,这种纸张纸质较薄,表面光滑,便于书写,成为时人往来书信和典籍书写的主要载体,并作为“四大发明”之一推动了世界文明的发展。

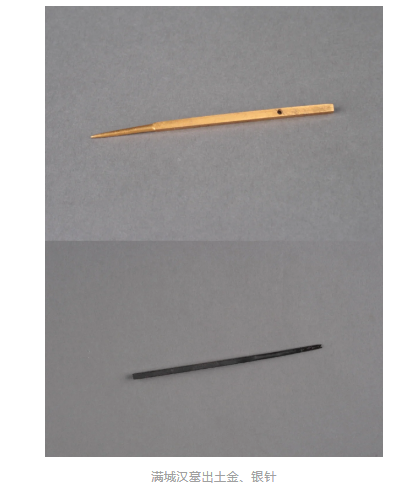

医学方面,中医学在这一时期也已经脱离了原始的巫术仪式,在总结了前人积累的经验基础上形成了较为完善的医学体系,如汉代医学的代表性著作——《黄帝内经》和《伤寒杂病论》,直至今日依然被广泛用于治疗患者的病痛;东汉医学家华佗已经懂得将麻醉剂运用于外科手术中,《三国志·华佗传》记载“若病结积在内,当须刳割者,便饮其麻沸散,须臾便如醉死,无所知,因破取”,为中医科学的发展提供了重要的实践案例。这一时期还出土了为数众多的医疗用具,如满城汉墓出土了“医工”盆、“九针”和铜手术刀,以及徐州狮子山汉墓的铜杵臼和铜量等,无论是类型、工艺、材质以及适用性都较先秦时期有了巨大进步。

李约瑟在他的书中写道:“从中国科学史的角度来看,汉朝(特别是后汉)是比较重要的时期之一。”除了以上提到的诸多科学技术的发展,汉代在天文学、历法、地学等方面都有着极大的进步,纸张和瓷器的改进使得它们通过丝绸之路走向了世界。科学是第一生产力,是推动现代生产力发展中的重要因素和重要力量,人类历史上的每一次跨越式进步,都与科技水平的飞速发展息息相关。因此我们更应当重视科学技术的发展,结合社会主义制度的优势,创造有利于科技研究的良好环境。

(五)对外交流的开放性

汉文明具有开放性的特征,通过丝绸之路把汉文化推向了世界,也把世界文化介绍到了中国。今天中国“一带一路”倡议的提出,大大加强了沿线各国的合作互信,其历史渊源便来自于两汉时期开辟的丝绸之路。强大是开放的基础,而开放又成为继续强大的助推剂,这条贯通东西的商贸之路强化了欧亚大陆诸国间的紧密联系。因此汉文化具有善于吸纳兼容其他文化的气量和能力。

汉文明从来不是闭关锁国的文明,而是不断开拓、和平交流、包容并蓄的合作型文明。鲁迅评价汉代的民族精神为“汉人多闳放”,汉文化“魄力究竟雄大”,这也是当今中华民族在世界交流中的真实写照。在当今全球化的浪潮下,我们应当更加理解去除贸易壁垒、强化各国间的密切联系才是促进共同发展、实现共同繁荣的合作共赢之路。

结 语

汉文明是中华文明重要的组成部分。作为内陆型的农业文明,中华文明的核心区域对周边地区有着极强的辐射能力,这也使得作为中心区域的中原地区从二里头时期的区域文明,逐步吸附周边地区的不同文化,并在秦汉时期演化成为统一的多民族国家。形成于两汉时期的汉文明,凭借汉武帝时期构建的新儒家内核的文化形态,通过礼制与教化的传播手段,使得汉文明成为华夏区域内的诸多民族共同认可的社会文化共同体。

读史使人明智,是人类文明进步的阶梯。人类不断发展进化的历史是文明进步和发展的基础,中国现代文明是建立在汉文明的基础之上的,当代中国赋予汉文明以现代力量,中华文明则赋予汉文明深厚的历史底蕴。汉文明博大精深,其物质文明、精神文明、制度文明影响深远。只有全面深入了解汉文明的发展演变及其特征,才能更有效地推动汉代优秀传统文化在当代发挥积极作用,从而使其创造性转化、创新性发展,成为社会发展的动力。悠久深邃的汉文明尽管经历了两千余年的岁月洗礼和演变,但其文化内核和影响力在当代不仅没有过时,反而焕发出了新的生机和动力,为推动中华文明不断优化与创新、支撑当代社会发展提供有益的经验与教训。

当今全球正处于百年未有之大变局中,习近平总书记提出的“一带一路”合作倡议,对于加强丝绸之路沿线各个国家间的政治互信、贸易往来,构建21世纪人类命运共同体提供了重要保障。追溯“一带一路”的渊源,两千年前的汉文明,正是以陆海丝绸之路的贸易交流为平台,开辟了前大航海时代最负盛名的文明交流通道,并将其以“仁”为核心的政治理念与处世哲学,通过汉字、汉语等媒介手段,在数千年中不断扩大着汉文明在世界范围内的影响力,成为中华文明乃至世界文明中不可或缺的重要组成部分。

(作者单位:西北大学文化遗产学院)