黄文弼是新疆考古第一人,为中国的西域历史、考古研究奠定了坚实的基础。顾颉刚则是古史辨派创始人、中国历史地理学和民俗学的开拓者。从同学到同事,黄文弼与顾颉刚有着数十年的深厚友情。黄文弼投身于新疆考古事业,顾颉刚亦曾热心于边政研究。透过黄文弼和顾颉刚的人生交往,我们亦可窥见中国早期边疆研究的面貌。

一、黄文弼与顾颉刚数十载的交谊

黄文弼,本名黄芬,字仲良,生于1893年,1915年考入北京大学哲学门。顾颉刚,本名诵坤,1893年生于苏州,1913年考取北京大学预科。1916年,他又以“颉刚”为名考取北京大学本科,入文科哲学门专业。黄文弼1918年毕业后,进入初创时期的北京大学研究所国学门任助教。顾颉刚1920年毕业后亦留校任助教,在图书馆从事编目工作。1921年研究所国学门正式成立,马裕藻、沈兼士招顾颉刚为国学门助教,兼北京大学图书馆事。自此,黄文弼和顾颉刚又成了同事,两人的交往也频繁起来,在北大的这段时间,两人走上了不同的学术道路。黄文弼开始从事考古工作,参与了中瑞西北科学考察团,成为中国新疆考古第一人,而顾颉刚则将研究方向定为史学,因古史辨的研究而一举成名。

因为时局的变动,两人先后离开北大。先是顾颉刚于1926年随沈兼士等人同赴厦门大学筹办国学研究院。之后是黄文弼于1935年底受中央古物保管委员会委派,赴西安主持整理西安碑林。地域的阻隔并没有切断两人的联系,期间两人也时常有所交往。1938年秋,黄文弼借调到四川大学工作,顾颉刚则于1939年9月抵达成都,出任齐鲁大学国学研究所主任,同在四川的两人又有了往来。1949年,黄文弼成为中国科学院考古研究所研究员,1954年8月,顾颉刚来到北京,任中国科学院历史研究所第一所研究员,两人又成为了同事。1966年12月18日,黄文弼去世,直到第二年,顾颉刚才得知黄文弼的死讯,他在1967年2月20日的日记中写到:

黄仲良(文弼)为予北大同学,后又同任母校助教。自有“西北科学调查团”之组织,渠遂为西北考古专家,屡次到罗布淖尔发掘。去年予从香山归,曾遇之于东安市场。今乃知其于去年运动中吓死,临终时常言:“他们要把我镇压了吧!”徐旭生则殊坦然,年已八十,仍每日到考古所工作八小时,何其健康乃尔,真可羡也。

闻仲良之死系心脏病,心肌梗塞所致。

或许是碍于时局,顾颉刚在日记中并没有明显的感情流露,但我们从字里行间还是可以读出对往昔岁月的怀念和对故友去世的惋惜。中国社会科学院文献信息中心“顾颉刚文库”中,见有一册黄文弼所撰《高昌》(第一分本),其上有顾颉刚及其父的题记,其中顾颉刚的题记为:

此书为吾友黄仲良君实地勘探所著,出版后即寄吾父。其时先君方深研金石之学,而西陲文物著记不多,得此狂喜,因加朱墨。一九三七年倭寇俶扰,予父子遂相失,翌年冬,吾父怀忧弃养。及至一九六六年,仲良亦长逝矣。今日翻展此册,不禁黯然。一九七二年,颉刚记于京寓。

这也是顾颉刚对黄文弼最后的追思。黄文弼和顾颉刚的关系远不止于简单的人生交往,他们在学术研究上有着更多的交汇点。

二、顾颉刚与黄文弼的中瑞西北科学考察团工作

19世纪末20世纪初,英、法、德、日等国的探险队先后来到中国西北,在罗布泊、吐鲁番、库车、和田等地进行了大量的盗掘工作,发现了很多非常重要的遗址,并获得了大量的珍贵文物。中国学者很早就注意到了西方探险队在中国西北的活动,但力有不逮,一直未能组织自己的考古队赴新疆工作。随着五四新文化运动的开展,以及国内反帝反封建和革命运动的风起云涌,中国学术界克服各种困难开始勇敢地承担起时代的责任。1927年,瑞典探险家斯文·赫定准备开始他在中国西北的第四次考察,当即遭到了北京大学国学门沈兼士、马衡、刘复等学者的反对,北京大学国学门更是发起成立“中国学术团体协会”,与赫定交涉。1927年4月,在刘复的协调下,中瑞西北科学考察团成立,赫定为外方团长,北大教授徐炳昶出任中方团长。黄文弼作为北京大学国学门的特派员,加入西北科学考察团,负责考古工作。当时考古活动也是考察团双方关注的重点。黄文弼抓住难得的机会进行科学考察,又肩负着保卫国家文物权益的职责。正是承载着中国学者的这种情怀和期待,黄文弼踏上了西北考察的征程。

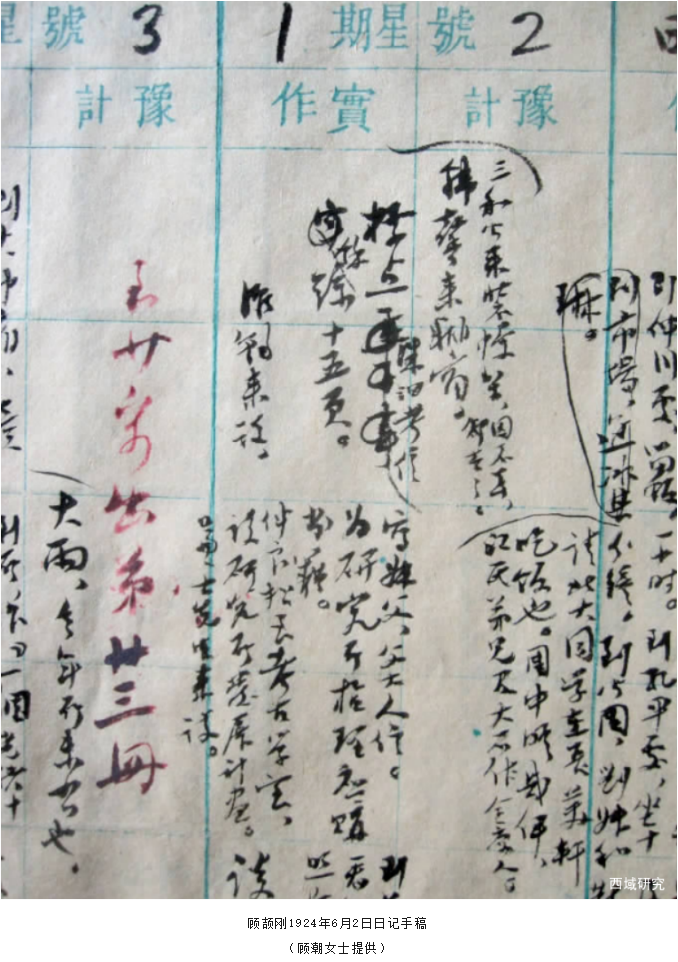

黄文弼在加入西北科学考察团之前,就已经开始了考古研究工作。顾颉刚在1924年6月2日的日记中记道:“仲良招至考古学室,谈研究所发展计画。”可知黄文弼至少在1924年就已经开始负责考古学研究室的相关事务了。另外,顾颉刚在1926年10月13日日记中说:

到校,为研究所事开会。

仲良脑筋糊涂,偏爱管事。《周刊》稿件,考古学会既无送来,而他偏要为考古学会争地盘,愚妄至此。予几与冲突。因告兼士先生,非他不管《周刊》事,定是我辞职。

这里的《周刊》即是《北京大学研究所国学门周刊》,顾颉刚是该刊的编辑,该刊立意是要刊登国学门诸会的成果。黄文弼或许是本着这一原则,在没有稿件的情况下,依然要在《周刊》上“争地盘”,这让顾颉刚很不满。还好这次小风波很快过去,没有影响二人的交往。我们从顾颉刚的这段记载也可以看出,此时的黄文弼已经成为考古学会的代言人,这也是北大派遣黄文弼参加西北科学考察团考古工作的原因。

1927年5月,黄文弼先随赫定在内蒙古考察,1928年初进入新疆后,他又独自率队在塔里木盆地周边的焉耆、库车、和田、喀什等处考察,并成功穿越了塔克拉玛干大沙漠,复制了当年赫定横穿沙漠的壮举。1930年,黄文弼经吐鲁番到达罗布泊地区,发现了土垠遗址及大量西汉简牍,同年秋返回北平。黄文弼的这次西北考察,获得了空前的成功,他不仅实现了中国学者进行新疆考古调查的梦想,而且采集到了大量珍贵文物。北京大学对此异常重视,国学门主任沈兼士称其为北大同人的“伟大成功”。

顾颉刚很早就了解到西北科学考察团的动态。1929年初,赫定及徐炳昶先期返回,同年3月,顾颉刚就在家乡苏州接待了赫定与徐炳昶,从他们那里了解到了西北科学考察团的情况。黄文弼考察归来后不久的1929年10月19日,时任燕京大学教授的顾颉刚就找到学生齐思和,准备安排黄文弼来燕京大学演讲事宜。黄文弼的演讲在10月21日举行,顾颉刚在当天的日记中记载:“到校,听仲良、道衡演说。仲良实不能演讲,予为介绍人,对学生有愧色矣。以后慎勿揽事。”同时演讲的还有西北科学考察团的另一位成员地质学家丁道衡。可惜黄文弼口才不佳,当天的演讲效果不好,让顾颉刚觉得对不起学生。不过这并不影响顾颉刚对黄文弼和西北科学考察团成果的兴趣,次日他还翻看了徐炳昶赠送的《西游日记》。

1929年12月6日,顾颉刚专门到设在团城的中央古物保管委员会拜访黄文弼,“在仲良处,见其在新疆所得之汉竹简,是为予见竹简之始。”这批汉简应当就是黄文弼在罗布淖尔附近的土垠遗址所发现的西汉木简,这批简牍也是黄文弼这次考察最为重要的发现。作为古史辨派的创始人,顾颉刚很早就开始关注考古学的发展状况和研究成果,他在见到王国维等人的著作时言,“我始见到这二十年中新发见的北邙冥器,敦煌佚籍,新疆木简的图象,我始知道他们对于古史已在实物上作过种种的研究。”顾颉刚已经注意到了新疆木简对于古史研究的重要性,当他第一次真正看到汉简实物,而且是黄文弼在新疆获得的最新资料,自然会是十分激动。黄文弼所获的汉简以及贝格曼在居延发现的汉简,也确实极大地推动了中国简牍学研究的开展。

1931年2月,黄文弼整理出版了《高昌》(第一分本),这也是他最早发表的考古报告。1930年黄文弼在吐鲁番地区的交河故城附近进行了一个多月的工作,获得了124方墓志,根据这批墓志撰写了《高昌麴氏纪年》《高昌官制表》,结合墓志的发现状况,编辑成了这册《高昌》(第一分本),前文提到,顾颉刚收藏有一册,其上有顾颉刚之父顾柏年的题记:“民国二十年(1931)二月十七日,儿子诵坤由北平以新出版之《高昌》一册邮寄到杭,翌日展读一过。时大雪初霁,颇似置身沙漠,令人发思古之幽情也。虬记。”此书在当月才正式出版,一定是顾颉刚在拿到书后,便立即呈送其父。他很快就注意到了这本书的重要意义,当时的新疆文物大多被探险家携至国外,其整理研究成果国内的学者大多也不易看到,而黄文弼“实地勘探”所得的成果,能在国内刊布,便十分难得了。果然,当时正研究金石学的顾柏年,在得到此书后欣喜若狂,我们可以想见当时学人见到黄文弼最初的成果都会是这种激动的心情。这册凝聚着黄文弼西北科学考察成果以及顾氏父子情怀的书,亦是中国新疆考古研究起步的见证。

顾颉刚在1945年出版的《当代中国史学》一书中,专门介绍了中瑞西北科学考察团及黄文弼的成果:“西域探险队以外人所组织的为多,至于国内,仅有与斯文·赫定合作而由徐炳昶先生所领导的西北科学考察团,最近更有教育部所组织的西北史地考察团。”实际上,书中只重点介绍了西北科学考察团的成果,西北史地考察团只是一笔带过,显然其成果数量和影响力远远不能与西北科学考察团相比。其后又载:

此次探险,在考古学上贡献极大,发见长城遗址,且于居延故塞发见汉代居延都尉府的简牍约两万片,于吐鲁番发见高昌古墓群,得砖陶甚多,于罗布淖尔得汉代简牍及其他古物,于库车得壁画及写经亦不少。黄文弼先生编为《高昌》一册,《高昌》第一分本一册,《高昌砖集》一册,《高昌陶集》一册,《罗布淖尔考古专刊》。前五种已出版,后一种已编校完毕,惜至今尚未刊行。

除了居延汉简是瑞典学者发现以外,其余均为黄文弼的成绩。此外,顾颉刚还详细介绍了黄文弼撰写的相关论文,以及他1933年第二次新疆考察的成果。顾颉刚在这里如此认真地介绍这些方面,实际上也表明了他的态度,认为西北科学考察团及黄文弼的考古工作,是中国史学近百年来最重要的成绩之一。

三、《禹贡》半月刊与禹贡学会中的黄文弼

顾颉刚因《古史辨》而成名,但实际上他的贡献并不止是古史学方面,他亦曾致力于推动边疆与民族的研究。顾颉刚创办的《禹贡》半月刊和禹贡学会,便成为了其边疆研究与黄文弼新疆考古事业的交汇点。

《禹贡》半月刊创刊于1934年3月,最初办刊的目的,是为学者和学生提供论文发表的园地,从研究《禹贡》开始,推动历史地理研究的发展。但实际上,在创刊之初,《禹贡》半月刊就包含了一些经世的理念,在该刊的《发刊词》中就提到:“民族与地理是不可分割的两件事,我们的地理学既不发达,民族史的研究又怎样可以取得根据呢?”“亟谋边疆研究,洞悉边情,一赖实地调查,一在考究典籍。”这说明当时顾颉刚已经注意了边疆和民族研究的重要性。1934年夏,顾颉刚与冰心夫妇、郑振铎等人赴绥远旅行,当时东北已经沦陷,察哈尔、绥远在强邻窥伺下亦朝不保夕,顾颉刚亲身体会到了边疆形势的严峻,这次考察对他的触动非常大。归来后,顾颉刚便下决心将《禹贡》半月刊的重点转到边疆的历史和现状上来。为此,《禹贡》半月刊刊发了《西北研究专号》《回教与回族专号》《东北研究专号》《河套水利专号》等与边疆、民族相关的专刊,并陆续刊发了大量的边疆研究文章。这使得《禹贡》半月刊的声誉和地位不断提高,不仅国内学者纷纷投稿,日本学界也异常关注其动态。因为办过两期回教专号,《禹贡》半月刊甚至在西北穆斯林中也颇有声望。1936年,顾颉刚又组织创办了禹贡学会,在他撰写的《禹贡学会研究边疆计划书》中,便极言研究边疆的重要意义,提出要推动“我国边疆学之二次发动”。禹贡学会也受到了学者们的热烈响应,成为一时之盛事。禹贡学会与《禹贡》半月刊也推动了那个时代边疆研究的热潮。

当时《禹贡》半月刊刊登了不少与西北史地相关的论文,其中就包括黄文弼3篇关于新疆的很有分量的文章。难得的是,顾颉刚将黄文弼讨论这些文章的来信,也一并刊载在《禹贡》半月刊的《通讯》中,使我们能够看到文章发表的前后情形。1935年10月14日,黄文弼在致顾颉刚的信中写有:“又《蒙新考查记》如能在下二期登极佳,因欲附一简单路线图并照片也。”这篇文章主要是记述黄文弼1933年至1934年第二次新疆考察及所获文物的大致情况。黄文弼第一次新疆考察引起了学界的极大关注,其在吐鲁番工作的考古报告在当时也陆续出版。他的第二次新疆考察在罗布泊同样有不少收获,但出于种种原因,考古报告迟迟不能出版。那么黄文弼撰写的这篇考察记,对于希望了解新疆考古新进展的学者来说,就是十分重要的了。不过很快,在10月21日,黄文弼又给顾颉刚写去一信:“昨到市场观书摊杂志,知弟《蒙新二次考查记》已载《西北问题》,故此篇只好撤销;拟另换一篇《新疆在中国文化上之地位》一文,缓日即当奉上。”顾颉刚并没有如黄文弼所言将文章撤销,他在这封信后加了如下按语:

编者案:黄仲良先生两次来书,已在此二文排印完毕之后,未能遵命,至深歉仄。谨载于此,借作声明。至于《新疆在中国文化上之地位》一文,仍请早作,以餍读者,盖此等通论文字尤易振起人心也。

顾颉刚在收到黄文弼的信时,《禹贡》第4卷第5期已经排印了黄文弼的《第二次蒙新考察记》,但我们可以猜想,即便不是如此,顾颉刚应该也不会放过这篇重要的文章。结果就是顾颉刚不仅收用了《第二次蒙新考察记》,更是希望黄文弼能将信中提到的《新疆在中国文化上之地位》撰成,也一并发表在《禹贡》半月刊上,后文尤其受到顾颉刚的重视。黄文弼的这篇文章是从考古上讨论新疆在东西文化交流上的重要意义,强调了新疆在中国乃至世界文化史上的重要性。这正与顾颉刚希望带动学界关注边疆、研究边疆的理念相符合。同时,顾颉刚也很看重这类通论,因其“尤易振起人心”,这也符合顾颉刚通过边疆史地之研究达成“所学必求致用”的目标。顾颉刚在11月7日日记中记载:“仲良来。点仲良《新疆在文化界》一文。”此文最终以《由考古上所见到的新疆在文化上之地位》为题,刊登于《禹贡》第4卷第6期,顾颉刚也特意把文章排在了当期的第一篇,足见他对此文的看重。

1936年2月6日,黄文弼又给顾颉刚写来一信:

适读第四卷第九期贝琪君《辨鄯善国在罗布泊南说》,及徐旭生先生之附跋,砰然有动于中。关于罗布淖尔问题,弟于民国十九年及二十二年前后两次前往考察,均历时数月,测验较详……今因徐、贝两先生讨论及此,故摘出此篇发表以就证有道,藉为地学界中一段公案也。

黄文弼当时受中央古物保管委员会委托,负责西安碑林的工作,除了整理碑林文物,还同时在编辑罗布淖尔考古报告,在此之余他也一直关注着《禹贡》的动态。他正是看到贝琪的文章,有感而发,才准备将自己关于罗布淖尔的文章交给顾颉刚发表。顾颉刚在2月23日日记中载:“点黄仲良《罗布淖尔》一文。”这里的《罗布淖尔》一文,就应当是黄文弼在信中提到的文章,该文刊载在1936年《禹贡》第5卷第2期,题为《罗布淖尔水道之变迁》。

黄文弼也在顾颉刚的禹贡学会计划中占有重要的地位。顾颉刚在《禹贡学会募集基金启》中列举北平学界“研究古文籍中之地名及民族演进史者”时,便提到了黄文弼的名字。1936年5月24日,禹贡学会正式成立,当时一共选举出了七位理事,分别是顾颉刚、钱穆、冯家昇、谭其骧、唐兰、王庸、徐炳昶,而黄文弼则与刘节、张星烺一同被选为三位候补理事。自此以后,黄文弼便一直是倡导发动边疆研究的禹贡学会的重要成员。

1937年抗战开始,禹贡学会的会务被迫结束,但顾颉刚的边疆研究并没有停止。是年,中英庚款董事会聘任顾颉刚为西北教育设计委员,往甘、青、宁考察教育。顾颉刚到达兰州后,到临洮、渭源等甘、青地区进行考察,深入农村调查教育情况,工作了很长一段时期。期间,他还主持出版了《老百姓》旬刊以宣传抗战,举办了几届教师讲习会、师范学习班。在西北的这段时间,使顾颉刚更深刻地认识到了边疆问题的严重。1938年10月,顾颉刚南下昆明,任云南大学教授。他在昆明创办了《边疆》周刊,居住在昆明浪口村时,他开始书写笔记,除了记录古史常识、边疆、民族等问题外,还将其在西北考察所得资料编入笔记中。

顾颉刚在《浪口村随笔》“蒙、新考古”一则中记有:

旧友黄仲良先生(文弼)于民国十六年至十九年间,参加西北科学考察团,经蒙古草地至新疆。工作所及,为吐鲁番、库车、阿克苏、和田、喀什噶尔、罗布淖尔诸地。二十一年,又偕新绥公路察勘队前往,至焉耆等地考察。驼背生涯,使人歆羡。归后整理所得材料,成《高昌》、《罗布淖尔》等专册。比来成都,时相握晤,为述其考古之经过,熊玮光君笔记之,兹删录于此。

这里提到黄文弼向顾颉刚口述新疆考古经过,应当就是在1939年后两人同在四川的这一段时间,当时黄文弼正在重新整理罗布淖尔考古报告。此时的顾颉刚已经在西北进行了一年多的考察,对于中国的边疆有了切身的体会。黄文弼蒙新考古的种种经历,也会更加得到顾颉刚的共鸣。顾颉刚有感于黄文弼的叙述,在笔记后的按语中说:“考古工作今方发轫,所得已眩目开心若此,他日成就之伟必非我辈所得悬猜。”可以看出他对于新疆考古事业抱有极大的信心。同时他又对文物古迹的保护有一些忧虑,“惟古迹古物固多,而近年之破坏亦弥烈……是则愿负守土之责者善为劝导维护之也。”从今日看,顾颉刚的这些看法都是很有预见性的,这也是黄文弼新疆考古工作带给顾颉刚的启发和感触。

从20世纪初开始,黄文弼与顾颉刚有着近五十年的友谊。两人初为同学,后为同事,受到北大的熏陶以及新文化思潮的洗礼,他们开始探索自己的学术道路。肩负着时代的使命,黄文弼赴新疆考察,成为了中国新疆考古的开拓者,改变了西方学者主导新疆探险的局面。顾颉刚则密切关注并介绍了黄文弼及中瑞西北科学考察团的成绩,以推动边疆和民族研究为己任。两人在学术和事业上都找到了契合点。黄文弼也为顾颉刚的边疆研究做出了不少贡献。二人数十年的交谊,亦是那个时代知识分子边疆情怀的见证。

(作者单位:北京大学历史学系)